乡村公共文化服务人才的发展困境及路径研究

作者: 崔华 于雅雯 魏敬周

摘 要:乡村公共文化服务事业是推动乡村振兴的重要支撑,对乡村公共文化建设具有重要的现实意义。当前乡村公共文化服务人才存在着老龄化突出、专业不对口、职称级别低、工作年限长等问题。乡村公共文化服务人才生存困境需要从拓宽基层公共文化服务人才的职称晋升渠道、拓宽基层公共文化服务人才的发展路径、探索“引进来”和“走出去”相结合的动态调整机制等方面进行改善。

关键词:农村;公共文化服务人才;多边形综合图示法;发展困境

基金项目:安徽省高校科研计划项目(哲学社会科学)“数字乡村建设驱动长三角地区农旅融合的发展路径研究”(2023AH050213)。

[中图分类号] G127 [文章编号] 1673-0186(2023)009-0046-012

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2023.009.003

作者简介:崔华,重庆师范大学音乐学院副教授、硕士生导师,研究方向:文化艺术;于雅雯,安徽财经大学金融学院副教授、硕士生导师,研究方向:农村人力资源管理;魏敬周,安徽财经大学金融学院副教授、硕士生导师,研究方向:乡村振兴。

从党的十九大报告提出 “完善公共文化服务体系”[1],到中共中央印发《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》,再到党的二十大报告提出“健全现代公共文化服务体系”[2],都强调提高乡村公共文化服务能力。《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》第七篇明确提出要丰富乡村文化生活,其主要内容包括健全公共文化服务体系、增加公共文化产品和服务供给、广泛开展群众文化活动。《2023年国务院政府工作报告》指出“过去五年,我国持续实施文化惠民工程,公共图书馆、博物馆、美术馆、文化馆站向社会免费开放”[3]。在健全现代公共文化服务体系的过程中,提高乡村公共文化服务能力和完善乡村公共文化服务体系都需要以乡村公共文化服务人才为核心。因此,解析乡村公共文化服务人才的生存现状,检视其发展困境,对提升乡村公共文化服务能力、完善乡村公共文化服务体系具有较强的实践意义。

一、研究概述

目前,对于乡村公共文化服务的研究主要集中于公共文化服务的发展、内涵、制度建设及供需均衡等方面。从公共文化服务发展来看,其最突出的矛盾在于投入和供给的严重不足,由于公共文化服务的投入和供给多数是由地方公共部门单方面决定的,因此,其供应与需求之间的匹配程度较低[4]。一直以来,农村公共文化服务供应不足是普遍存在的一种现象,主要体现在资金不足、人才匮乏、制度缺失等方面,这也导致文化服务形式单调,无法有效满足基层群众需求[5]。从农村公共服务社会化发展来看,多元化是其重要趋势,主要体现在参与者和供给形式两个方面[6]。伴随文化事业与文化产业的飞速发展,文化非营利组织的管理革新,需要关注欠发达地区的文化服务,以共同推进公共文化服务体系构建[7]。

对于公共文化服务的内涵,不同学者有不同的理解。荣跃明从历史演进的角度梳理了“公共文化”的基本内涵,并从共享性、仪式性、差异性和建构性四个方面剖析了公共文化的功能和特征[8]。梁立新认为公共文化服务的出发点和归宿是满足人们日益增长的文化需求,保障公众的基本文化生活权[9]。

对于公共文化服务体系的制度建设,部分学者认为要从根本上改变过去以单向投入为主的政府主导模式,要实现以政府为主的外源性力量和以社区为主的内源性力量的有效对接与互动[10]。这种对接和互动需要经历长期探索,农村公共文化服务体系建设经历了由新中国成立初期的“意识形态灌输模式”到改革开放后“部门供给模式”的变迁,而这两种模式现在都已经无法满足农民的文化需要,政府主导、社会参与、市场配置的“多元参与合作模式”成为现阶段农村公共文化服务体系建设的理想模式[11]。伴随农村公共文化建设的政策实践,各地因地制宜、探索形成了多种创新性的建设模式,比较典型的有政府主导、精英引导、市场驱动等模式[12]。在“治理真空”和“治理内卷化”背景下,“乡贤治村”对于化解基层文化治理“纵向到底”而“横向未到边”问题大有裨益[13]。新乡贤治村作为现有乡村治理的重要补充,其主要挑战在于制度环境的缺失、乡贤文化的凋零、参与范围有限以及乡贤自身的约束等[14]。

从公共文化服务供需角度来看,中国公共文化服务在城乡之间、地区之间及阶层之间非均等现象比较突出,推进公共文化服务均等化,必须正视公共文化服务效率低下这一难题[15]。破解农村公共文化供需矛盾,应以加强农村公共文化服务作为改革的切入点,构建人民群众真实的文化需求矩阵,对症下药[16]。从供给侧结构性改革视角看,应当调整文化服务内容、优化文化服务结构、提升文化产品质量,实现文化生产和文化消费无缝衔接[17]。对公共文化资源进行整合,要依据公共文化资源的特质、种类和品位进行集聚和重组,使公共文化资源在标准化、均等化的基础上实现网络化、立体化,形成“集群—辐射”效应[18]。

在当前国家提出高质量发展的战略背景下,公共文化服务与经济高质量发展密切相连且总体上呈正相关的趋势,只有当经济发展水平到达一定程度时才能实现公共文化服务与经济发展质量的协调耦合[19]。从农村高质量发展来看,有必要将数字元素融入农村公共文化服务建设体系,增强农村公共文化服务的数字可及性,为农村高质量发展开辟数字化进路[20]。

综上所述,现有研究较多聚焦于公共文化服务本身,对于公共文化服务相关的人才问题的研究还不够深入。我国公共文化服务体系建设与发展存在较强的不均衡性,由于城乡文化资源分布差异巨大,城市公共文化服务资源获得来源较广,各类文化资源之间具有一定可替代性,但农村文化资源和公共文化服务资源获得渠道有限,导致不同公共文化服务供给在城乡之间存在巨大差异。完善公共文化服务体系建设和产品供给,不仅仅是投入、制度和模式的问题,还需要重点关注由“谁”执行的问题。在执行层面,乡村公共文化服务人才队伍建设是核心、是影响农村公共文化服务可持续发展的关键。因此,围绕公共文化服务效率提升的人才体系建设对乡村公共文化服务发展尤为重要。

二、概念与假设

乡村公共文化的内涵包括多个层面,需要从多个角度综合分析。

(一)概念界定

对于乡村公共文化的分析,需要深入理解农村文化,部分学者将农村文化解构成信仰性文化、规范性文化和实体性文化,具体包括本质关系的思考、规范秩序和文化娱乐活动形式三个层面[21]。随着经济社会的发展,城乡之间的人口流动加剧,优秀乡村文化衰落,乡村文化形态锐减,乡村文化的内涵也在逐渐发生变化。部分学者将新时代乡村文化概括为:建立在现代农村社会结构和生产方式基础上的,以农村社区和村落为载体,以农民群体为主体,与农民群体价值观念、行为特征和心理结构等密切相关,涉及器物、制度和精神等三个层次的现代性文化[22]。结合以上乡村文化的内涵和构成要素,可以看出,所谓公共文化服务人才一般是指为推动农村公共文化发展,满足农民文化需求而提供各类公共文化产品的文化创作人才、文化传播人才、文化服务人才和志愿服务者等[23]。

(二)相关假设

由于多边形综合图示法主要根据相关指标的上限值、下限值、临界阈值作为计算指数的基础,数据的分布特点主要针对指标设计和数据收集环节,因此,使用该方法需要指标体系满足以下相关假设条件[24]:

一是独立性,各项指标意义上要相互独立,数据上要避免重叠;

二是可测性,各项数据可以进行定量测度,即使是一些反应公共文化服务人才评价的定性指标也需要能够进行量化处理;

三是动态性,指标体系中一级指标和二级指标的设定需要对公共文化服务人才评价指标体系的变化具有一定灵敏性,需要相关指标体系能够反映公共文化服务整体发展状况;

四是相对稳定性,公共文化服务人才评价相关指标的设定需要在相当长的一个时间段内具有引导和存在意义,因此,对于短期问题不进行过多的考虑。

三、数据来源与模型构建

乡村公共文化服务人才主要集中于乡镇文化中心,是构成调研样本的主要对象。

(一)数据来源

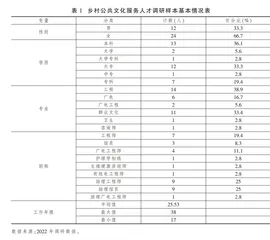

根据公共文化服务的内涵,在研究中,把公共文化服务人才的研究对象集中于为社会公众提供公共文化服务的从业人员、公共文化服务与管理人员、公益性文化机构服务人员等,其中提供公共文化服务的从业人员流动性较大,调研难度较大,因此,研究进一步聚焦为公共文化服务管理人员与公益性文化机构服务人员。基于以上思考,研究样本主要以乡镇文化服务中心为主。研究团队在2019—2021年跟踪了重庆、安徽、河北等相关乡镇文化的发展,蹲点调查后,选取了重庆红炉镇文化服务中心、来苏镇文化服务中心、松溉镇文化服务中心、临江镇文化服务中心、何埂镇文化服务中心、吉安镇文化服务中心、金龙镇文化服务中心、三教镇文化服务中心、五间镇文化服务中心、仙龙镇文化服务中心等十个镇街文化服务中心36名工作人员为主要研究对象,设计评价指标和调研问卷,深入分析其公共文化服务人才的生存现状,并对其生存困境进行检视。

(二)样本概况

从表1中可以看出,乡村公共文化服务人才主要性别为女性,占比为66.7%;从学历可以看出,63.9%的为本科以下学历,本科及本科以上文化占比为36.1%,占比较低;从专业分布可以看出,从事群众文化的仅有33.4%,多数从事乡村公共文化服务人员的专业都是非群众文化专业,其中工程类专业占比最高,为38.9%;从职称中可以看出,与工程相关的职称占比最高,其中助理馆员、馆员职称拥有者仅占比33.3%。从表1中可以看出,样本数据的工作年限均值为25.53年,从具体数据来看,虽然不同乡镇文化服务中心平均工作年限不同,但所有被调研单位工作人员的平均工作年限均在20年及以上。其中,来苏镇文化服务中心平均工作年限最高,为29年;红炉镇文化服务中心和何埂镇文化服务中心的平均工作年限最低,为20年。

(三)模型构建

乡村公共文化服务人才是决定乡村公共文化服务可持续发展的关键,因此,研究中采用全排列综合图示法对相关数据进行分析。与传统简单加权法相比,该方法不用专家主观评判权重系数的大小,只要确定与决策相关的上限、下限和临界值即可,减少了主观随意性。在该方法中,假设共有n个指标(标准化后的值),以这些指标值的上限为半径构建多边形,通过连接各指标值所在的点,可以构建多个不规则n边形,这些n边形通过首尾相连可以构成多个不规则中心n边形,如果有n个指标,总共可以构建出(n-1)!/2个不同的不规则中心n边形,依次计算不规则中心n边形的面积,求取均值,并求解不规则中心n边形面积均值与中心多边形面积的比值,形成综合指数。具体过程如下:

首先,需要对各个指标值进行标准化,在标准化过程中,采用双曲线标准化函数:

式(1)中,U为指标x的上限,L为指标x的下限,T为指标x的临界值。根据以上条件,计算标准化结果,可以得出:

根据公式(2),当x∈[L,U]时,标准化函数就把该区间内的值映射到了[-1,+1]区间。对于第i个指标Mi来说,则有:

若分析过程中,有n个指标,则可以得出一个中心正n边形,其n个顶点为Mi=1时的值,其中心点为Mi=-1时的值,中心点到顶点之间则为各标准化值所在区间[-1,+1],其中Mi=0则构成了多边形指标的临界区。临界区内部表示各标准化数值小于0,为负;外部表示各指标标准化值大于0,为正。

因此,可以得出每个指标的全排列多边形综合指数计算公式:

式(4)中,M为综合指标值,Mi和Mj为单项指标值。

综上所述,通过多边形综合图示法,可以得出综合指标值M,更进一步的,可以通过将综合指标标准化再计算以M为次级指标的上一级指标值。

四、评价标准与指标设计

通过对乡村公共文化服务人才的理性审视,透视乡村公共文化服务人才的发展困境,探析乡村公共文化服务人才振兴的基本路径。