结构调适与机制优化:党建引领提升社区治理效能的实践路径

作者: 曹军辉

摘 要:当前各地社区推行的“红色网格”实践,为新时代党建引领提升社区治理效能提供了新的思路,开拓出更微观、更具操作性、更有活力的实践空间,体现了中国特色社会主义社区治理思想与方法的本土化探索方向。采用多案例比较研究发现:“红色网格”在原有社区网格化管理架构基础上,将基层党组织和党员深度嵌入小区(院落)、楼栋,促进了社区治理结构调适与机制优化,从而有效提升了社区治理效能。基于“红色网格”多案例比较研究表明:通过促进社区治理结构调适与机制优化,从而加强党建引领社区多元治理主体协同互动、推进社区治理方式创新和治理资源下沉与整合,是党建引领提升社区治理效能的有效路径。

关键词:红色网格;党建引领;社区治理;治理效能

基金项目:湖南省教育厅科学研究重点项目“党建引领农村社区‘微治理’研究”(22A0590);湖南省社会科学成果评审委员会一般项目“党建工作引领农村社区‘微治理’的理论逻辑与实践进路研究”(XSP2023FXC156)。

[中图分类号] D61 [文章编号] 1673-0186(2023)010-0094-014

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2023.010.007

为推进国家治理体系和治理能力现代化,党的第十九届四中全会通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》提出,要“健全社区管理和服务机制,推行网格化管理和服务,发挥群团组织、社会组织作用,发挥行业协会商会自律功能,实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动,夯实基层社会治理基础。”[1]党的二十大报告进一步指出,要“推进以党建引领基层治理,持续整顿软弱涣散基层党组织,把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒”[2]。党的二十大报告为党建引领社区治理的制度创新发展指明了方向。

为贯彻落实党中央精神,不少地方积极尝试将党组织和党员嵌入城乡社区网格,探索“红色网格”创新模式。“红色网格”通过强调将基层党组织和党员进一步延伸至社区网格化管理架构下的小区(院落)、楼栋微单元,以此推动党建工作重心和社会治理重心下沉,促进基层党建和社区网格化治理的深度融合,充分发挥了基层党建引领的制度优势,提升了社区治理效能。“红色网格”实践探索为夯实国家治理根基、落实党的社会治理现代化目标提供了实践路径,体现了中国特色社会主义社区治理思想与方法的本土化探索努力。以地方“红色网格”为例,对党建引领提升基层治理效能的过程机理进行多案例研究,并对党建引领提升基层治理效能的未来发展路径进行探讨,有助于为我国社区治理现代化的本土化探索提供可供借鉴的经验意义。

一、问题提出与文献回顾

改革开放以来,伴随单位制解体以及城市化进程加快,基层社会逐步完成了“单位制”— “街居制”—“社区制”的制度变迁,基层社会呈现出流动化、多元化、碎片化的发展趋势,并由此引发了基层党建“悬浮化”与基层社会治理“脱嵌”问题[3]。为推动基层党建“去悬浮化”与社区治理“再嵌入”,积极回应人民对美好生活的向往,2017年6月,党中央首次提出要以改革创新精神探索加强基层党的建设引领社会治理的路径,把加强基层党的建设、巩固党的执政基础作为贯穿社会治理和基层建设的一条红线。“党建引领基层治理”成为新时代基层治理理论与实践创新的热点话题,引发了学术界的广泛关注。

归纳当前学界围绕社区治理中的“党建引领”和“治理效能”展开的相关研究成果,主要有“党建”和“治理”两种研究取向。一是从“党建”视角探讨基层党组织通过创新党建机制提升社区治理效能的研究,如祝灵君等人通过总结深圳市南山区实践成果后发现,南山区通过党建引领搭建平台、多元主体协同治理、强化两新组织“两个覆盖”、发挥科技支撑优势等举措,在引领社会治理中取得新成效[4];吴培豪等人的文章分析了党组织通过融入乡村场域重塑乡村治理网络,采取联系、动员、规范、服务、协商、支持等引领机制,激活了乡村治理效能[5]。二是从“治理”视角探讨基层党组织通过创新基层治理体制机制全面提升基层治理效能的研究。杨畅等人通过分析长沙市天心区党建引领在社区治理中的重要作用,提出将党建引领作为关键抓手,从服务管理、社区自治、智慧社区打造等多角度全面完善治理机制[6]。何得桂等运用群众路线的分析视角,以陕西省石泉县“书记民情三本账”制度为例,分析党组织统揽全局、构建跨部门协同、群众共治的治理结构,建立以有效回应和群众参与为导向的基层治理机制,从而将基层党组织的制度优势转化为治理效能的机制与路径[7]。总的来说,目前学界的相关研究成果均认为“党建引领”与“治理效能”二者之间存在逻辑关联,“党建引领”提升了“治理效能”。不过,现有的“党建引领”提升“治理效能”研究,主要侧重于从宏观层面探讨党建引领提升治理效能的机制与路径,对于党建引领提升基层治理效能的微观制度形态及其过程机理关注不足。尤其是对于如何实现基层党建与社区治理深度融合,以及对于基层党建如何下沉到社区治理“神经末梢”从而有效提升基层社区治理效能的运行机理等核心问题上,仍有待深入探究。

事实上,党建引领基层治理的制度优势转化为治理效能,是通过复杂的中间机制得以实现的。其中,治理结构、治理机制在其中起着重要调节作用。正如张紧跟所说,“在众多分散化地方治理创新中提炼党建引领多元主体协同共治的运行机制,总结提炼党建引领地方治理进程中党如何完成对国家与社会的双重塑造以及对国家与社会关系的有机调适,是党建引领基层治理的制度优势转化为促进地方治理现代化治理效能的关键”[8]。

本文以多案例研究为研究方法,以当前各地社区兴起的“红色网格”实践探索为例,着眼于“党建引领”与治理效能的逻辑关联,深入探讨基层党组织是如何发挥引领功能,促进治理结构调适和治理机制优化,从而提升基层治理效能的过程机理。基于地方“红色网格”的多案例比较研究,不仅有助于深入揭示党建引领与治理效能二者之间的复杂因果环节,也有助于在宏大叙事的结构性理论背景下,为社区多元行动者的主体性和能动性因素提供更为开阔、细致、精准的解释空间。

二、分析思路与研究方法

治理结构与治理机制既是社会治理体系的核心组成部分,也是党建引领的制度优势转化为治理效能的关键环节和必要条件。通过从治理结构调适、治理机制优化与治理效能三者结合的研究视角,对“红色网格”展开多案例分析,有助于更好地理解党建引领提升社区治理效能过程中有关治理结构、治理机制与治理效能的因果关联性,拓展党建引领社区治理的解释框架。

(一)分析思路

治理结构与治理机制同属于社会治理体系的核心组成部分,在党建引领基层社会治理过程中,治理结构与治理机制的调适与优化以及二者的有机联结与有效运行,是党建引领的制度优势转化为治理效能的关键环节和必要条件。正如吉登斯在结构化理论中提出,“结构既是人们行动的前提和中介,同时也是人们行动的结果,结构与行动不是彼此分离、孤立的。而一切社会行动皆包含有结构,而一切结构皆有社会行动涉入,人类社会的实践活动实现了行动与结构的统一”[9]。换言之,治理结构调适与治理机制优化促行动有序,行动有序促治理有效,治理结构调适与治理机制优化共同影响党建引领提升社区治理效能的过程。

所谓“治理结构调适”,是指组织凭借资源禀赋进入基层治理场域后,在制度的保障和约束下与场域及场域内其他组织互动,主体间关系重新稳定化的过程[10]。党建引领之所以能够提升社区治理效能,首先,基层党组织作为推动多方主体协同共治、提升基层整体性治理能力和实现基层治理现代化的核心主导力量,通过结构性“嵌入”社区治理结构当中以发挥党组织引领功能,将基层治理场域中的多元治理主体重新组织起来,为社区治理赋能。其次,党建引领通过推动党建工作重心下沉以及治理重心下移至社区微单元,根据多元治理主体的相应特点和多元需求,动态调适多元治理主体间的交互关系,从而构建党建引领、公众积极参与、多元主体协商共治的能动性的基层治理结构关系。

治理机制优化则是指治理主体依据一定的治理规则对人、财、物、权、政策等资源进行重新组合和优化配置,实现精准、高效治理。在党建嵌入基层治理体系“末梢神经”的制度背景下,党建引领社区治理通过发挥党组织引领功能,重新整合和优化配置既有体制资源、创新资源结合的方式以优化服务供给、动员社会参与以及完善制度建设等,实现治理机制与居民需求、治理事务、制度供给精准匹配[11]。党建引领社区治理通过建立完善的、多样化的治理机制,有机弥合了国家治理和社会治理之间的制度缝隙。同时,通过加强对社区治理场域中的治理力量、治理资源等进行功能性整合,进一步促进了党建引领社区治理的制度创新,提升了制度执行力。

关于治理结构调适、治理机制优化与治理效能的关联性探讨,已成为当前学术界研究党建引领社区治理的热点话题,但相关研究多是围绕治理结构调适与治理效能或治理机制优化与治理效能的单一视角分析,而将治理结构调适、治理机制优化与治理效能三者结合起来的系统性研究还存在不足,从而难以揭示党建引领提升社区治理效能过程机理。针对以上不足,进一步的理论探讨需要在现有研究的基础上,从治理结构调适、治理机制优化与治理效能三者结合的研究视角来拓展党建引领社区治理的解释框架。当前,在党建工作重心下沉以及治理重心下移背景下,面对复杂化、碎片化、具象化的地方治理情境,党建引领社区治理通过治理结构调适与治理机制优化以及二者之间相互作用、相互建构,在加强基层党组织全面领导的基础上,将有助于推动形成党建引领多元主体互动于一体、多功能发挥于一体的治理体系,从而提升社区治理效能。

(二)研究方法

本研究主要采用“多案例比较研究”作为研究方法,以地方“红色网格”案例为例,深入分析党建引领提升社区治理效能的内在机理。之所以对地方“红色网格”采用多案例比较研究,除了多案例研究适用范围比单案例研究更广泛、更有说服力、更稳健之外,还因为当前理论界和实务界均未对“红色网格”形成统一的标准和共识,采用多案例研究更适合展开对“红色网格”的理论概念与现实问题之间的契合度进行系统和深入研究,以完整而清晰地展示“红色网格”各个要素之间的复杂关系,增强理论说服力。

理论抽样和复制逻辑是多案例比较研究的基本要求。为了更好地契合研究问题,选取案例时主要遵循以下标准:第一,研究案例应具有代表性、适配性和启发性,一定程度上是“红色网格”的代表性案例,具备“治理结构调适”与“治理机制优化”的双重特征,得到社会普遍认同;第二,案例社区区位特征、经验做法存在明显差异,能为案例间的复制和拓展提供支撑,也能在一定程度上提升研究效度,使得本研究更具有普适性。

通过多案例比较分析,遵循“原样复现”的“复制逻辑”,对不同“红色网格”案例内容进行展现和解构,探索党建引领下的治理结构调适、治理机制优化和治理效能等诸要素之间的关系,旨在从不同的“红色网格”案例中发现相似的规律,从而揭示党建引领提升基层社区治理效能的过程机理。

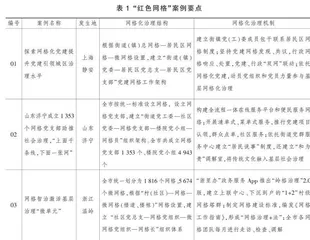

三、“红色网格”的制度内涵及其多案例比较

“红色网格”作为近年来兴起的地方政府探索党建引领提升社区治理效能的社区治理制度创新,虽然在实践中展现了强大的生命力,但在当前理论界和实务界还均未对“红色网格”形成统一的标准和共识。通过对“红色网格”的制度内涵进行界定,有助于对“红色网格”各个要素之间的复杂关系展开分析以及对治理结构和治理机制进行比较。

(一)“红色网格”的制度内涵

网格化管理已成为当前国家基层治理的政策性工具以及社区治理的制度基础。在此基础上,衍生出了诸多诸如“基层廉政风险网格化防控”[12]、“涉腐舆情网格化治理”[13]等体制机制创新。“红色网格”亦是近年来地方政府依托社区网格化管理构架来探索党建引领提升社区治理效能的社区治理制度创新。所谓“红色网格”,是依托社区网格化管理构架,将基层党组织和党员纳入“网格化”管理,在发挥基层党组织的核心引领作用基础上,把党对基层社会治理的触角延伸至社会神经末梢,激发人民团体、群众团体、社会组织、社区居民积极参与社会公共事务管理,健全完善党建带群建团建的“一核多元”治理体系[14]。