数字普惠金融对上市商业银行信贷收益的影响研究

作者: 江世银 何雨芹

摘 要:近年来,以蚂蚁金融服务公司、京东金融等为代表的数字普惠金融迅速发展,传统金融的业务模式和竞争格局都受到了深刻的影响。重塑的竞争格局使得作为传统金融市场重要主体的商业银行信贷发放规模和收益等受到了系统性的影响。为研究数字普惠金融对上市商业银行信贷收益的影响,本文利用北京大学发布的“数字普惠金融指数”与58家上市商业银行2011—2021年的财务数据进行实证检验。研究结果表明数字普惠金融显著降低了上市商业银行的信贷收益。同时,贷款增长率在此过程中发挥了部分中介作用。此外,该种抑制效应存在地区异质性。

关键词:数字普惠金融;商业银行;信贷收益

[中图分类号] F830 [文章编号] 1673-0186(2023)011-0113-016

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2023.011.009

2022年3月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》。该份文件中明确提到了数字普惠金融进一步发展的必要性。与传统普惠金融不同,数字普惠金融更强调利用各种数字化技术,以较低的成本为更多受到“金融排斥”的主体提供平等、有效、全面的金融产品和服务[1],因此数字普惠金融必然是普惠金融发展的新趋势。数字普惠金融在助力小微企业贷款、减少贫困、缩小城乡收入差距等方面成效斐然[2],但是新金融技术的开发和运用带来的金融机构成本端的压力以及金融脱媒、数据安全等问题值得重视。

党的二十大报告强调,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。而商业银行在我国金融体系中处于主体地位,在服务实体经济中发挥着关键作用。同时,社会总融资中占比最大的就是以商业银行信贷为主的间接融资。因此,在促进数字普惠金融缓解金融排斥问题的过程中,商业银行信贷是重要手段之一。在这种背景下,商业银行面对着由数字普惠金融发展带来的双重影响即不断拓展的信贷投放群体与接踵而来的风险管控问题。

那么数字普惠金融发展究竟会对商业银行信贷收益水平产生什么样的影响?这种影响的传导机制是怎样的?厘清这些问题对于商业银行在数字普惠金融高速发展的环境下有效地进行信贷配置和结构优化等具有重要现实意义。为此,本文以我国58家上市商业银行为例,研究数字普惠金融对商业银行信贷收益的影响。

一、文献综述

在2016年的G20杭州峰会上,以共享、便捷、低成本、低门槛为特征的数字普惠金融[3]成为大众关注的焦点话题[4]。数字普惠金融的发展能够帮助解决金融服务“最后一公里”中所遇到的问题[5]。此外,数字技术使得普惠金融服务覆盖范围更广,渗透深度更深[6],相关普惠金融服务成本也更低。因此,数字普惠金融被广泛推广并快速发展是大势所趋。

(一)数字普惠金融对商业银行的影响

商业银行作为传统金融的主力支柱[7]、货币政策的重要传导渠道,在我国金融体系中居于主导地位。深入践行数字普惠金融是契合政治需要(导向)、更是自身转型发展的“蓝海”选择[8]。商业银行应该抓住数字普惠金融的发展机遇促进自身改革,缓解其对“长尾客户”的金融排斥[9]、改善经营绩效、降低经营风险以获得更大的发展空间,进而提升整个金融行业的服务水平[10]。

(二)数字普惠金融对商业银行信贷业务的影响

由于信贷是商业银行资产端规模占比最高且利润贡献最多的业务[11],因此研究商业银行信贷业务在数字普惠金融迅速发展下受到的影响显得尤为重要。许多学者认为数字技术的应用给商业银行普惠信贷业务的发展提供了更大的可能性。在信贷供给方面,商业银行通过深化金融科技不断进行业务创新[12],关注小微企业等“长尾客户”[13]并增加对其的信贷供给规模[14],进而扩大了商业银行新增贷款规模。在信贷收益方面,金融科技的运用有助于商业银行增加信贷收益,且大银行在运用金融科技增加信贷收益中表现更优[15]。常熟银行则是以数字技术创新不断推动信贷流程标准化、数字化,实现前中后台流水线作业,提升了审批效率。2020年末常熟银行小微贷款余额 423亿元,占贷款比重32.1%,规模、占比均位于上市农村商业银行前列。作为国有六大行之一的中国农业银行,不断利用大数据技术深入推进普惠金融数字化转型,对小微企业实施多维度、多场景精准画像,增加普惠贷款投放。截至2022年末,中国农业银行普惠型小微企业贷款余额超过1.7万亿元,净利息收入较上年增加了119.79亿元。

但还有一些学者在研究中发现商业银行在践行数字普惠金融的过程中,信贷业务会受到冲击。数字技术的迅速发展使得商业银行在开展信贷业务时面临着显著提高的成本压力[16]、竞争压力[17,18]、贷后管理压力[19]等,这些因素都使其信贷业务受到了冲击。例如,常熟银行在践行信贷工厂模式助力数字普惠金融的发展中面临较高的获客成本,其2020年成本收入比为42.8%,高于上市农商行30.1%的平均水平,高于绝大多数上市银行。南京银行借助金融科技设计的“鑫”系列线上特色普惠金融信贷产品即使具有一定的创新性,但也随着各种机构争揽普惠金融业务市场份额已成白热化趋势,造成目前的普惠产品同质化严重,面临较大的竞争压力。截至2021年末,齐鲁银行普惠型小微企业贷款余额达371.46亿元,增速接近36%,但不良贷款率达到了9.56%,远高于市场平均水平……

(三)文献述评

在数字普惠金融对于商业银行及其信贷业务产生的影响方面,我国学者展开了广泛深入的研究。梳理文献发现,数字普惠金融的发展能够有效缓解金融排斥,拓展信贷投放对象,但是聚焦于其对商业银行信贷收益水平方面产生影响的文献较少且缺乏实证分析支持。相对以往研究,本文的边际贡献在于:一是以目前我国已上市的商业银行作为实证样本,构建实证模型检验数字普惠金融对其信贷收益产生的影响,为商业银行在日后数字普惠金融发展浪潮下合理配置信贷资源、调整信贷结构方面提供理论价值;二是基于信号理论和长尾理论,从贷款增长率方面分析和检验数字普惠金融对商业银行信贷收益的影响机制,为日后数字普惠金融能够正向促进商业银行信贷收益提高提供路径选择。

二、理论分析与研究假说

根据需求供给理论[20]和金融排斥理论[21],数字普惠金融的产生是大众,尤其是中小微企业和低收入者对于金融服务的普遍需求。其相关金融业务大多兼具成本和门槛的优势,打破了固有的金融排斥壁垒,从而拓宽了商业银行的信贷投放群体,进而对信贷收益产生影响。

(一)数字普惠金融对商业银行信贷收益的影响

目前,关于数字普惠金融对商业银行信贷收益影响的分析,大致可以分为以下三个方面:

第一,数字普惠金融通过拓宽信贷投放群体影响商业银行的信贷收益水平。根据“长尾理论”[22],商业银行在深化数字普惠金融业务时,可以拓展新的信贷投放群体即“长尾客户”。这些客户的增加使得商业银行信贷总规模得到一定程度的扩大。同时,其零售贷款和信用贷款规模及占比上升,商业银行信贷的信用结构和客户结构得到优化。截至2022年末,中国建设银行新增普惠型小微企业贷款数量最多,达253万户;中国农业银行紧随其后,新增普惠贷款客户达252.86万户;中国邮储银行排在第三,普惠贷款客户为193.44万户……由此看来,数字普惠金融在商业银行信贷客户规模拓展方面作用巨大。

第二,数字普惠金融通过减弱信息不对称的程度影响商业银行的信贷收益水平。根据信号理论,商业银行是否向借款人发放贷款是由借款人实际信用质量所传递出来的信用信号决定的,而信号的载体是可以传达借款人经营状况的信息。因此,信息不对称可以通过信息的搜集与处理得到缓解。传统的商业银行开展信贷业务时,通常会在贷款前耗费大量的人力和财力进行信息搜集并据此对贷款对象进行评估,贷款后还需要耗费较高的成本进行风险跟踪、管理出现的坏账,最终导致“嫌贫爱富”和“金融排斥”等现象。但是数字普惠金融的发展丰富了银行信息的来源渠道,提高了其为社会各阶层提供服务的意愿。同时,数字技术的发展也增强了其基于碎片化、非结构化的用户信息进行整合的能力,有助于减少信息不对称和逆向选择的风险,因而更加有利于对信贷风险的评估和控制。目前,中国建设银行通过开展数据的整合、模型的优化、技术的应用,逐步形成了风控新模式,精准化客户识别、精细化风险分析、智能化系统响应,为风险管控提供了强有力的保障。最终实现普惠金融资产质量持续保持平稳,“小微快贷”新模式不良贷款率控制在1%以内。但是数字普惠金融在实际金融市场的发展是否会引发数字化程度提高带来的新的“数字排斥”问题,尚未有定论。

第三,数字普惠金融强化信贷市场的竞争影响商业银行信贷收益水平。根据利率决定等理论,数字普惠金融的发展促进了利率市场化,加剧了贷款市场的竞争水平[23]。根据平台经济理论和金融中介理论,互联网金融平台经济能够把大量闲散的小额资金汇集起来,形成规模经济效益且其更加接近于无金融中介状态,能够有效缓解借贷双方之间存在的信息不对称问题,缓解了交易费用的压力,提升了金融交易效率。因此,现有的信贷市场份额已被互联网金融平台挤压。互联网金融平台的替代效应使得商业银行自主定价能力降低,可能会增加负债端的成本。若资产端价格较低,无法弥补负债成本上升导致的利差损失,就会对信贷收益产生冲击。此外,从另一方面来看,竞争程度的加深也可能使得商业银行更加积极发放贷款以抢占市场份额,进而丰富信贷收益的来源。

综上,本文欲研究数字普惠金融对商业银行信贷收益究竟会产生何种影响,作出如下假设:

H1a:数字普惠金融的发展会显著提高商业银行信贷收益水平;

H1b:数字普惠金融的发展会显著降低商业银行信贷收益水平。

(二)数字普惠金融影响商业银行信贷收益的传导机制——以贷款增长率为中介变量

数字普惠金融的发展带来了互联网金融平台的发展高潮。互联网金融平台通过提供丰富的信贷产品满足了客户的差异性需求,对商业银行传统贷款业务的替代效应会使得其贷款增长率的下降[24]。但同时,商业银行在深化数字普惠金融发展时主动提升自身的数字化水平,利用大数据等创新征信手段,推动了贷款技术的发展。这些举措有利于提高其信息获取效率和质量、降低监控成本、拓宽服务范围,从而促进贷款增长率的提高。因此,当商业银行在竞争激烈的信贷市场上缺乏数字技术的有效支持时,贷款增长率会下降;反之,贷款增长率会上升。

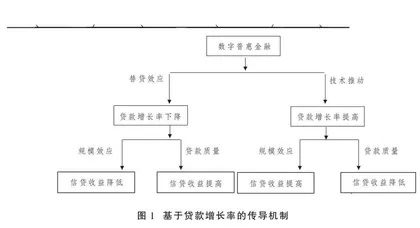

商业银行贷款增长率对信贷收益的影响可以拆分为两部分:一是贷款增长率反映的是信贷资源规模,该指标越高说明新增贷款越多,新增的贷款能够丰富信贷收入的来源,从而促进商业银行信贷收益的提高;二是由数字普惠金融发展带来的新增贷款常常具有成本小、门槛低的特点,这可能引发商业银行贷款质量低、负债端成本高、存贷利差减小等问题,从这个角度来看,贷款增长率与商业银行信贷收益水平之间呈反向变动关系。综上,基于贷款增长率的中介效应传导机制如图1所示。基于上述分析提出以下假设:

H2:数字普惠金融对商业银行信贷收益的影响有基于贷款增长率的中介效应。

(三)数字普惠金融对商业银行信贷收益影响的地区差异

数字普惠金融在不同地区发展情况不同。东部和沿海地区基础设施较为完善,数字普惠金融相应发展也越快,水平也相对较高。然而,由于自身地理位置限制、基础设施不完善、数字技术发展缓慢等原因,西部地区数字普惠金融综合发展水平较低。同时,各地政府对本地区的规划不同使得发展方向有所差异,导致地区发展重点存在明显不同。上述原因综合形成地区间数字普惠金融发展水平的显著差距,进而使得商业银行信贷收益受到的影响存在异质性。基于此,提出第三个研究假说:

H3:数字普惠金融对我国东中西部的商业银行信贷收益产生的影响存在异质性。

三、实证设计

根据上述理论分析的结果可知,数字普惠金融会影响商业银行的信贷收益水平,并且贷款增长率在传导过程中发挥中介作用。因此,本文基于2011—2021年数字普惠金融和上市商业银行的面板数据,通过构建合适模型就数字普惠金融对商业银行信贷收益的影响效应和作用机制进行实证检验。