新时代人工智能赋能网络意识形态治理的理论基础、现实样态与实践要略

作者: 杜艳

作者简介:杜艳,山东大学马克思主义学院博士研究生,济南大学马克思主义学院讲师,专业方向:网络意识形态、网络思想政治教育。

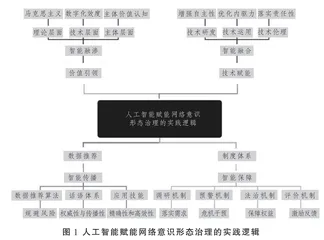

摘 要:新时代,人工智能跨界赋能网络意识形态治理呈现机遇与挑战并存的现实态势。基于理论、现实与实践三维逻辑,缕析人工智能驱动网络意识形态治理的价值意蕴与路径选择。守正理论基础,梳理马克思主义的理论积淀与时代的科学应答,揭示人工智能与网络意识形态治理契合的考镜源流;审视现实样态,从主流意识形态偏离、资本合谋技术宰制、数据重构遮蔽价值和思想凝聚结构性失衡四个方面探究风险隐忧;创新实践要略,从坚定价值引领、强化智能融渗,创新跨界赋能、提升智能融合,优化数据推荐、增强智能传播,构建制度体系、完善智能保障四个方面,立破并举、靶向施策,推进人工智能驱动网络意识形态治理的新发展格局。

关键词:网络意识形态;人工智能;新时代

基金项目:全国教育科学“十三五”规划教育部青年课题“大数据背景下的高校教育舆情管理与引导机制研究(EIA200415)”。

[中图分类号] D64 [文章编号] 1673-0186(2023)012-0115-013

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2023.012.008

在马克思看来,“一定的意识形式的解体足以使整个时代覆灭”[1]。历史上的每一次社会变革都伴随着意识形态之间的斗争与融合,这里涉及本土意识形态与外来意识形态、主流意识形态与非主流意识形态等不同类型意识形态之间的较量[2]。可以看出,意识形态在社会变革的过程中,彰显着国家统治阶级的思想,体现着国家治理水平与治理能力现代化的程度,在网络更迭与智能技术的推动下也彰显出新的发展态势。习近平总书记明确指出,网络意识形态安全是“新时代防范化解重大风险面临的新的综合性挑战”[3],我们应当坚定不移打赢网络意识形态这场战争。

网络生态深度融入社会发展的进程中,智能技术在工具理性的基础上被赋予了明显的意识形态的价值属性,呈现出蓬勃发展态势,持续赋能推进国内社会转型升级与国际格局变革发展,对网络意识形态治理产生着深远影响。新时代,网络生态环境乱象丛生、危机频仍,主流意识形态被解构或遮蔽,意识形态治理面临网络性与智能性的风险隐忧。因此,我们必须立足新发展阶段的现实样态与风险隐患,全面审视与深度挖掘人工智能赋能网络意识形态治理的理论、现实、实践三维逻辑,切实推动人工智能与网络意识形态的同频共振,构建精准高效的新发展格局。

一、问题提出与文献梳理

新时代,网络的迅猛发展,促使智能技术逐渐成为网络意识形态治理的切入口与关键点,两者的融合也越来越受到研究学者的关注。习近平总书记强调,要重视运用“现代信息技术手段提升治理能力和治理现代化水平”[4]。目前,意识形态在网络空间中彰显出网络性与智能性的发展样态,人工智能等智能技术已具备鲜明的意识形态属性,在驱动网络意识形态治理的过程中,已具备可迁移、可延伸的价值理性。梳理现阶段的理论研究,我们发现人工智能与网络意识形态的研究主要聚焦在基本问题、作用效能、实践路径等方面。

一是在人工智能与网络意识形态的基本问题研究方面,涉及概念内涵、特征要素、风险挑战等内容,表现出叠加增效的新逻辑。人工智能是一种模拟人脑活动的新兴技术,将人的思维逻辑与决策判断赋予属性模型或算法程序的数字可视化,通过运算法则或数学算法进行模拟画像,这个过程必然离不开人的意识判断与价值逻辑,以人工智能为代表的新科技革命持续塑造并拓展了网络意识形态治理的新思路与新视角。一方面,人工智能内隐一定的意识形态,借助着“解放人”和“发展人”的外衣,“转移了意识形态的在场路径和民众聚焦”[5];另一方面,“错误社会思潮耦合智能技术进行隐蔽渗透、新兴智能技术的不确定性等挑战直接导致网络意识形态领域的潜在风险不断暴露”[6]。可以说,人工智能是意识指导实践的结果,是具有意识形态属性的逻辑判断与数学运算,两者的智能融合具有必然性与可行性,这也为人工智能促进网络意识形态治理提供了可依循的理论基础。

二是在人工智能对于意识形态治理的作用效能研究方面,涉及积极推动与消极负能两方面,彰显出螺旋递进的新模式。新时代,意识形态的作用场域与传播方式发生了剧变,迫切需要新的驱动引擎来提升意识形态在网络空间中的效能。有学者认为,人工智能是“全方位影响人类生活甚至是支配人的强大力量”[7],人工智能与意识形态的跨界融合,“既打开了生活的无限可能空间,又增大了应对意识形态风险的难度”[8],一定程度上,“潜藏着人的主体性落寞、核心价值的消解和意识形态安全的威胁等挑战”[9]。人工智能的数据分析、算法推荐、语言识别、智能控制等技术优势在网络意识形态的数据筛选、动态监测、危机预警、精准治理等方面发挥着重要作用。当然,人工智能的赋能驱动在一定程度上也存在安全隐患,应对标现实逻辑中的风险剖析,明确目标靶向,探索新发展阶段的新发展格局。

三是在人工智能驱动网络意识形态治理的实践路径研究方面,主要涉及价值引领、技术赋能、话语传播、制度构建等内容,从主体、客体、介体、环体的不同视域纵深探索网络意识形态治理的创新模式。譬如,立足技术创新、平台对接、价值引领、素养塑造等方面多措并举创新主流意识形态传播的路径指向[10];基于技术支持与理念延展开拓主流意识形态话语体系的创新思路[11];对标人工智能引发的社会风险类别探索网络意识形态融洽途径[12]等。

综上所述,人工智能赋能网络意识形态治理是时代要求与发展趋势。在基本问题、作用效能、实践路径等方面的理论研究已具备规模化和系统化,但是在理论的深度挖掘与实践的拓展广度、智能技术的融渗贯通等方面亟须强化与重视,还需要进一步深耕细作。由此,基于理论、现实与实践三维逻辑缕析人工智能赋能网络意识形态治理的考镜源流、风险隐患与创新路径具有十分重要的学术价值与应用实践,守正创新人工智能赋能驱动网络意识形态治理的实践逻辑势在必行,精准高效的体系构建迫在眉睫。

二、理论基础:人工智能与意识形态治理契合的考镜源流

新时代,人工智能跨界赋能给网络意识形态治理带来了前所未有的机遇与挑战。通过梳理其中的理论逻辑,从马克思主义的理论积淀与时代的科学应答两方面精准锚定人工智能与网络意识形态治理契合的可能性与必然性,为人工智能驱动网络意识形态治理奠定坚实的理论基础。

(一)马克思主义意识形态理论积淀

马克思主义在发展历程中历久弥新,蕴含了丰富的意识形态理论的内容,尤其是马克思科技异化思想、法兰克福学派的科学技术意识形态论,为新时代智能技术与意识形态的契合奠定了理论基础与实践可能。马克思主义的重要性在意识形态领域更加鲜明,党的二十大报告指出,“确立和坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度”[13]10。

马克思在《资本论》中论述了工人在工场手工业、工厂中与机器之间的微妙关系:在工场手工业中,工人利用工具,工人是劳动资料的运动主体;与之相反的是,在工厂中,工人服侍机器,劳动资料成为带动工人的主体。马克思认为,“在工场手工业中,工人是一个活机构的肢体”[14]。马克思科技异化思想在这里隐约可见,科技作为资产阶级实现高额剩余价值的一种手段,已成为统治工人的一种力量,抑或是奴役工人的一种存在。技术本身并没有阶级属性,是工人能力的一种技术延长。但是在资本的合谋下,科技逐步成为实现压榨工人剩余价值、操控统治阶级政治场域的重要工具,甚至在意识形态领域呈现出精神信仰的绝对宰制。马克思所谓的“机器使用”在功能上与人工智能具有一致性与相似性,人工智能在理论论域的发展变革中,逐渐承载了意识形态的阶级属性与学科属性。但是,人工智能作为一种技术工具,本身就具有的意识形态属性使其发展成为统治阶级控制意识形态的手段,这种操控性随之可能会带来矛盾冲突或失控风险。一旦被刻意强化或肆意滥用,必然存在诱导科技异化的风险与干扰人们精神意识的或然性。

科学技术意识形态论在法兰克福学派的理论研究中已初见端倪,经历了科学技术“承载”“运用”意识形态的嬗变融合,逐渐呈现出相得益彰、相与有成的发展态势。其中,霍克海默认为,科学技术通过工具理性的优势,将社会物质财富量化可视,实现了人们对于物质层面的追求,并上升到精神层面的满足。同时,科学技术逐渐体现出鲜明的意识形态属性,发挥出隐性的意识形态功能,引导人们在不自觉中坚定拥护统治阶级意志的决心,从而降低甚至消除社会危机的发生。马尔库塞提出科学技术是具有意识形态属性的,在将统治阶级精神层面的政治职能增值扩容的同时,实现人们对于统治阶级的极端推崇与绝对追随,呈现出操控大众的信仰追求的发展趋势。哈贝马斯认为,科学技术“使人们在潜移默化中认同统治秩序,接受社会操纵并向社会投入忠诚。这样科学技术就为资本主义国家的合法性提供了意识形态论证,达到了为资本主义国家政治统治辩护的目的”[15]。可以看出,马克思主义理论的经典著作中已关注并论述了科学技术在意识形态领域中的重要作用,这极大地明晰了科学技术的意识形态属性,奠定了两者深度耦合的理论基础与实践可能。

(二)时代叠加演变的科学应答

在新时代的发展坐标中,意识形态是重要的战略性问题,具有鲜明的时代特征。网络空间中,人们的价值判断与利益导向呈现出错综复杂的叠加交织局面,意识形态治理不仅是国家社会发展变革的现实映射,也成为国际力量的竞争博弈核心,我们要聚焦网络意识形态引领与凝聚的作用过程,与时俱进、精准施策、目标明确、守正创新以科学应答时代需求。

网络意识形态是意识形态在网络生态中的发展样态,具有意识形态的共性特征,体现了虚拟性、脱域性等网络特性,是社会稳定发展的内在构成,是新时代提升国家治理水平与质量的科学应答,对于国家安全与治理能力这一宏观主题具有举足轻重的影响。网络意识形态作为现实社会在网络生态中的映射,表现出人们在国家政策、经济社会、民生现状等方面的价值认知与逻辑判断,彰显着时代叩问与现实观照之间的逻辑演变。正如有学者所言,“真正的历史大动荡,并不是那些以其宏大而暴烈的场面和让网民吃惊的事情。造成文明洗心革面的唯一重要的变化,是影响到思想、观念和信仰的变化。令人难忘的历史实践,不过是人类思想不露痕迹的变化所造成的可见后果而已”[16]。目前,社会问题散点频现,各类思潮此起彼伏,意识形态危机频仍,网络生态乱象丛生,网络意识形态治理形势更显紧迫与严峻。意识形态领域的稳舵与定锚对于政治引领与团结凝聚大有裨益,可以有效提升人们的责任担当与共同追求,推动主流意识形态在实践中凝心聚力、在改革中立破并举、在发展中守正创新,在应对风险与纾解危机的过程中,构建顺应时代需求的网络生态新发展格局。

三、现实样态:人工智能驱动网络意识形态治理的全景透视

人工智能等智能技术在数据耦合、算法推荐、语言识别、智能拟态等方面为网络意识形态治理提供了技术支撑,但是,意识形态在网络生态空间中也呈现出主流意识形态偏离、资本合谋技术宰制、数据重构遮蔽价值和思想凝聚结构性失衡等风险隐忧,我们要缕析人工智能驱动网络意识形态治理的内在机理与目标靶向,切实提升人工智能驱动意识形态治理的精准施策。

(一)主流意识形态的偏离风险

人工智能为主流意识形态在网络空间中的发展模式与传播途径提供了智能化的技术支持,也加速了不同意识形态间的交流碰撞与分歧冲突[17],为西方国家各类思潮的渗透、植入与攻击提供了便利,导致主流意识形态在价值判断与逻辑思维方面呈现出数据分解性与话语片面性并存的态势。

一是数据分解性。人工智能在数据耦合分析方面的技术优势在网络生态空间中发挥了极大的作用,也突显出了主流意识形态偏离的风险。主流意识形态经过数字化的编码与解码过程,其宏大叙事被智能化解构与重构,被刻意强化的“真实的数据”拼接构成了“片面的事实”。同时,主流意识形态本身的内涵在议题设置、漏洞填充、数字篡改等方面被修改屏蔽或错误指向,其引导力与凝聚力在“数据流量”的分解引导下,被网络话题的关注指数、评论指数或转发指数遮蔽,导致主流意识形态的偏离。