马克思主义实践观下“双碳”目标的哲学基础、生态蕴意与实践推进

作者: 林珊 于法稳 刘月清

作者简介:林珊,中国社会科学院大学应用经济学院博士研究生,研究方向:生态经济学;于法稳(通讯作者),中国社会科学院农村发展研究所二级研究员,中国社会科学院生态环境经济研究中心主任,研究方向:生态经济学理论与方法、生态治理、资源管理、农业可持续发展;刘月清,中国社会科学院大学应用经济学院硕士研究生,研究方向:土地制度、生态经济。

摘 要:当前,全球气候变化导致的极端天气增多、生态系统退化等生态环境问题引起了广泛关注。气候变化的一个重要诱因是人类不合理的生产生活方式带来的高碳排放。改善气候危机,关键在于革新经济社会发展方式,探求新的生态实践。“双碳”目标基于马克思唯物主义深厚哲学基础之上,能够重构生态环境与经济社会发展的辩证关系,蕴含着生态效用观、生态制度观、生态创新观、生态消费观、生态法治观五大维度的生态实践观。党的二十大报告提出,要积极稳妥推进碳达峰碳中和,有计划分步骤实施碳达峰行动。因此,在推进“双碳”目标实现过程中,要将生态实践智慧内化为政府、企业、公众等实践主体的现实力量,在实践向度上实现“知行合一”。

关键词:马克思主义实践观;“双碳”目标;哲学基础;生态蕴意;实践推进

基金项目:中国社会科学院创新工程“学者资助计划”项目“粮食安全背景下农业的绿色发展研究”(XC2023001);中国社会科学院大学“研究生科研创新支持计划”项目“农业示范区绿色生产技术效率测度及其辐射效应研究”(2023-KY-67)的阶段性成果。

[中图分类号] F062.2 [文章编号] 1673-0186(2023)012-0142-014

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2023.012.010

一、引言

近年来,全球气候变化导致的生态环境问题引起了国际社会的广泛关注。2020年9月22日,习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。”“双碳”目标的提出从科学共识到经济、政治共识,推动全球应对气候变化进程,对于落实《巴黎协定》、提升应对气候变化行动力、引领疫情后全球“绿色复苏”、构建新发展格局具有重要战略意义。

2021年3月15日,习近平总书记在中央财经委员会第九次会议上强调:实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局[1]。从哲学基础而言,生态文明建设必须遵循马克思主义实践观,将唯物主义自然观与历史观统一于实践基础之上[2]。因此,中国提出的“双碳”目标源于马克思主义实践观,以马克思主义实践观为哲学根基。运用马克思实践观科学解释、全面分析资本主义生产方式固有的生态破坏性质,有助于我们深入认识当代生态危机的实质和根源[3]。针对全球气候变化的原因,一种是以欧盟为代表的发达国家,过分强调中国目前的高碳排放,另一种则是以中国为代表的发展中国家,认为主要原因是发达国家400年来资本主义生产方式的结果[4]。因此,辨析全球气候危机的成因,探寻“双碳”目标的生态实践智慧,势在必行。有学者认为,生态危机遵循现代性实践的总体性逻辑,其根源在于现代性实践的过度与局限,要从根本上解决生态危机,其关键在于现代性实践的全方位转变[5]。有学者认为中国碳达峰是自我加压的主动行为,2030年前碳达峰与构建新发展格局的逻辑一致[6],以马克思主义理论为基础,有助于“双碳”战略目标的实现[7]。因此,树立科学的马克思主义生态实践观,是解决全球生态危机的根本出路[8]。

本文系统阐述马克思主义实践观下“双碳”目标的生态哲学根基,诠释“双碳”目标蕴含的五大维度生态实践观,以多元化、多层面、多主体为导向,精准选择不同实践主体积极响应“双碳”目标,在实践推进的过程中达到“双碳”目标的“知行合一”,助力“双碳”目标的实现。

二、“双碳”目标的哲学基础阐释

可以说,“双碳”目标推进了马克思主义生态理论的本土化发展,从内容上丰富了马克思主义的生态理论。“双碳”目标根基于马克思唯物主义实践观,拥有深厚的生态哲学根基。

(一)“双碳”目标源于马克思唯物主义实践观

马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中指出,“全部社会生活在本质上是实践的”[9],以实践思维方式创立了以感性对象性活动为核心范畴的新实践观,以唯物史观为理论背景对自然与人、人类社会的互生逻辑进行重新建构[10]。马克思彻底扬弃传统哲学史上的实践观,以唯物主义的实践观为我们认识现实的人及其本质提供了科学原则。马克思认为人与自然是对立统一的辩证关系。一定时期人与自然的关系,根本上取决于一定社会生产方式所决定的社会性质,而人与自然之间的关系,实质上也是人与人之间社会关系的一种反映,并对人与人之间的社会关系有反作用。换言之,“生态环境问题的实践根源就是在哲学的实践观意蕴上指出生态问题的最终根源在于现代实践方式在价值追求上具有反生态的性质”[11]。例如,在资本主义社会,资本为了追求增值,促使人们无节制地利用自然,致使生态平衡遭受破坏,生态系统自我治愈的功能遭到削弱,最终导致了生态危机的发生。因此,只要奉行资本逻辑的资本主义生产方式还存在,就不可能从根本上消除生态危机。

解决全球气候危机,关键在于从根本上转变发展方式,而新发展方式的哲学基础就在于建构新的实践方式和实践观念,即“生态实践”[12]。2020年9月,中国在应对全球气候变化中主动提出最新的气候目标——“双碳”目标,也可以说是“生态实践”观念与方式的中国化目标,更是人类应对能源危机和气候变化挑战的全球行动。碳达峰、碳中和既是自然科学问题也是社会科学问题。中国把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局,而生态文明建设必须遵循马克思主义实践观,同时“双碳”目标是一种建立在实践基础上的人类自觉地认识自然、尊重自然、保护自然的生态文明理念,必然是以马克思主义实践观为基础。因此,“双碳”目标是从实践观念与实践方式上践行“生态实践”,蕴含着深刻的生态实践智慧,是对人与自然关系问题研究达成“实践论”转向的产物,不但运用马克思实践论解决全球气候危机,而且为规范社会生态实践主体行为提供了具体的实践方向。

(二)“双碳”目标重构生态环境与经济社会关系

在百年未有之大变局下,中国不断调整和正确处理生态环境与经济发展的关系,提出“双碳”目标,蕴含着深厚的马克思主义辩证法意蕴。“双碳”目标需要生态文明整体布局框架下的经济社会系统性转型,是一种重构生态环境与经济社会发展的辩证关系。

1. 辩证把握“双碳”目标与社会发展的关系

实现“双碳”目标,必须树立辩证系统观念,从整体上系统把握发展趋势和方向。2022年1月24日,习近平总书记在中共中央政治局就努力实现碳达峰碳中和目标进行第三十六次集体学习时指出,研究确定各地产业结构调整方向和“双碳”行动方案,不搞齐步走、“一刀切”[13]。这一重要论述深刻体现了马克思主义关于社会发展空间的辩证观点。马克思主义认为,资本逻辑主导的世界体系,全球社会发展空间体现为一种“中心—半外围—外围”的空间不平等关系。全球碳排放空间的不平等就是这种社会发展空间不平等的具体表现,并且碳排放空间还表现出更为丰富的辩证特性:任何地区的碳排放导致的温室效应都具有全球性,而排碳背后的收益归排碳者所有,导致的气候变化的危害却需要全球共担。因此,需根据马克思主义空间理论辩证分析碳排的空间的特性,因地制宜实施“双碳”目录。

就中国碳排放空间而言,由于各地资源禀赋、产业分工、经济发展水平不同,碳排放空间自然也存在显著差异。总体来看,东部地区经济社会发展和碳减排的关系问题与全球发达国家类似,而西部地区与全球发展中国家处境类似。相关数据表明,碳排放总量排名前五的省份合计占全国碳排放总量的比例超过30%,而碳排放总量排名后五的省份合计排放量占比还不足5%。从行业来看,工业耗能占到全社会能耗总额的60%,高耗能工业占工业能耗的70%以上。基于以上碳排放的空间分布特征可以判断,在践行“双碳”目标时应充分考虑空间差异性,坚持辩证统一观念,从整体上系统把握降碳的节奏和力度,坚持循序渐进、梯次实现的原则。

2.辩证认识“双碳”目标重构环境与经济的关系

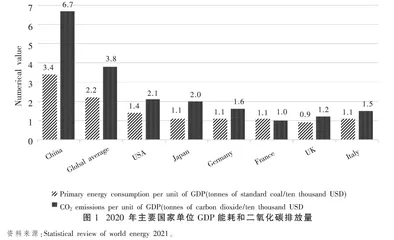

《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出,到2030年,单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上;非化石能源消费比重达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上;森林覆盖率达到25%左右,森林蓄积量达到190亿立方米;到2060年,非化石能源消费比重达到80%以上。由此表明,碳减排只提出了相对目标值,未提出碳达峰的绝对值,碳中和也没有提出具体的目标值。习近平总书记曾强调指出:“减排不是减生产力,也不是不排放,而是要走生态优先、绿色低碳发展道路,在经济发展中促进绿色转型、在绿色转型中实现更大发展。”换句话说,实现“双碳”目标与经济社会发展是辩证统一的,并不是单纯的碳减排,而是在“双碳”目标下保持经济社会一定的发展速度,实现高质量发展。

综上所述,中国“双碳”目标下的生态环境与经济发展的关系尤为复杂,实现“双碳”目标是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,是环境与经济辩证关系的崭新体现。因此,中国实现“双碳”目标应该是实现生态环境与经济发展的动态平衡,唯GDP论放任碳排放冲高峰,或者弃经济搞“运动式”碳减排,都不符合“双碳”目标的本质要求。

三、不同维度下“双碳”目标的生态蕴意

马克思主义实践观蕴含着丰富而深刻的生态文明思想,“双碳”目标根基于马克思主义实践观的生态哲学,蕴含着五个维度的生态实践观,需要从生态效用、制度改革、技术创新、低碳消费以及生态法治五大层面上变革实践方式与观念,培育生态实践智慧。

(一)“生态效用观”维度

马克思主义认为,矛盾无处不在、无时不有。实践活动中当然也包含着矛盾,“双碳”目标内含的主要矛盾就是如何协调碳排放与经济发展之间的关系。实质上,即是探讨经济增长方式的改革问题,是如何实现人与自然和谐共生的实践问题。具体来讲,“双碳”目标是一种可持续性发展模式,而“先排后减”则是一种弱可持续性模式,在该模式下的经济社会发展方式是忽视生态环境以及化石能源等关键自然资源的有限承载力,最终导致自然生态和经济社会两大系统无法实现可持续共生,无力承担粗放扩张型经济增长方式所带来的资源环境超负荷。因此,“双碳”目标要实现自然生态和经济社会两大系统的可持续共生,就需要思考“双碳”目标蕴含的“生态效用观”问题。

以“双碳”目标为导向的生态实践是人类实践发展的历史必然,蕴含着人与自然和谐共生的“生态效用观”。生态效用观不仅涉及生态环境的有效改善,而且也反映经济发展与生态环境建设之间存在的负效用。如何实现这一辩证关系,需对人类生产生活方式与自然生态系统互动关系进行系统深入的思考。人类实践活动伊始,“先排后减”的弱可持续性模式下会迅速导致自然资源环境的超负荷,同时,处于超负荷状态的自然资源环境会对人类实践活动产生相应的作用力,进而会“主动”约束人类的实践活动,这种“约束”的出现给人类提出了警示:要有节制地利用自然资源。当人类实践远超出自然资源环境自身的承载力时,这种自然“约束”就显得苍白无力。在此背景下,从更宏观尺度上提出的“双碳”目标,则有助于人与自然的互动优化,倡导绿色低碳转型,推动人类转变实践方式,从根本上改变传统“征服自然”“改造自然”的实践。总之,“双碳”目标重振人与自然和谐共生的“生态效用观”,实现经济社会发展与高碳排放的脱钩,促使经济发展与生态环境建设之间和谐共生。

(二)“生态制度观”维度

马克思主义系统论超越了机械论的简单组合,从整体性原则上思考问题和解决问题,而“双碳”目标的生态实践以系统论为科学基础,强调以整体性思维看待人与自然的有机复合关系,整体对待各种自然要素与社会要素之间呈现出的系统复合样态。因此,要重视个体与环境间的有机复合关系,系统把握“双碳共同体”,就需要根据“双碳”目标的价值导向建立一套系统完整的生态制度体系,以适应新的生产方式。即“双碳”目标亦蕴含着一种系统的“生态制度观”,助力经济发展与环境保护之间相互协调,形成合力支撑“双碳”目标的实现。