论新时代以来“英雄主义”内涵的创新性发展与升华

作者: 韩云波 张梦楠 熊敏

编者按:习近平总书记指出:“一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋。” 英雄气概、英雄事迹和英雄精神,是一个国家高度体现民族力量的内生源泉,传播英雄文化也已经成为爱国主义教育的重要内容。新时代要自觉践行社会主义核心价值观,传播英雄文化、弘扬英雄精神,做率先垂范引领时代的先行者,这对于提升民族思想道德和精神境界极为重要。

本期邀约西南大学期刊社编审、文学院教授、著名侠文化研究者韩云波及其团队就“新时代以来‘英雄主义’内涵的创新性发展与升华”展开研讨,现刊出有关成果。

摘 要:中国历史进入新时代,习近平总书记提出“崇尚英雄,捍卫英雄,学习英雄,关爱英雄”的重要命题。“英雄主义”是英雄文化的核心内涵,但“英雄主义”一度面临着概念泛化的危机与历史虚无主义的挑战,因而,厘清“英雄主义”相关问题,是弘扬“英雄主义”的必要工作。就目前学术界的研究来看,对“英雄主义”概念尚未形成统一共识,还存在着内涵不够清晰、边界不够明确的问题。从历史演变看,“英雄主义”经历了“个人英雄主义”“集体英雄主义”等类型的递嬗,最终在中国共产党人的创造性发展中,确立了革命英雄主义的主体地位,革命英雄主义精神成为中国共产党人精神谱系的组成部分。中国历史进入新时代,实现了“英雄主义”的创新性发展与升华,以脱贫攻坚英雄、抗疫英雄、抗洪抢险英雄等为代表,“英雄主义”践行主体由“平凡英雄”登上历史舞台,“英雄主义”建构方式由社会多方力量自发参与,“英雄主义”现实效能形成了理论与实践的双重推进。新时代“英雄主义”内涵实现了创新性发展与升华,“英雄主义”站上了中国历史新征程的新高度,必将显现出更大的力量,发挥出更大的作用。

关键词:革命英雄主义;集体英雄主义;个人英雄主义;平凡英雄;抗疫英雄

[中图分类号] G122 [文章编号] 1673-0186(2022)005-0017-018

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2022.005.002

习近平总书记指出:“一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋。”[1]“英雄”作为一种巨大的正能量,承载着民族的希望,代表着民族的先锋,形成了英雄实践与英雄精神两大系统。英雄实践系统主要包括英雄事迹与英雄叙事,英雄事迹是历史和现实中客观存在的英雄人物与英雄事件,英雄叙事是对这些英雄人物与英雄事件的报道传播与艺术再现;英雄精神系统主要包括英雄信念与英雄品质,英雄信念是关于英雄精神的理想信念并集中表现为“英雄主义”,英雄品质是关于英雄精神的人格意志并集中表现为“英雄气概”。英雄实践与英雄精神构成英雄系统的较完整体系,阐释着一个民族、一种文化的奋斗与抗争的历史与现实,表征着一个国家、一种文明的发展与进步。英雄系统的外在表征是英雄实践,内在本质则是英雄精神,而英雄精神的核心又在于英雄信念。由不同的理想信念形成了不同的英雄系统,也就进一步形成了不同的“英雄主义”,其思想宗旨与理论观念存在的差异也反映在人格意志和行为作风等方面,并在政治学层面的思想、运动、体制上都存在很大的不同甚至具有针锋相对的性质。“英雄主义”并非铁板一块,不同形态的“英雄主义”具有不同的文化性质和社会影响,对“英雄主义”必须辩证看待,分清不同“英雄主义”的形态特征,看到“英雄主义”的历史发展与动态升华,尤其是要充分认识“英雄主义”的当下意义和未来走向,“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,继承革命文化,发展社会主义先进文化,不忘本来、吸收外来、面向未来,更好构筑中国精神、中国价值、中国力量,为人民提供精神指引”[2]。

目前关于“英雄主义”的研究,笔者2022年5月1日在中国知网中文文献以篇名精确检索得到1 060条结果,其中期刊656条。从数量上看固然不少,但研究层次明显偏低,CSSCI仅81条。2012年以来的CSSCI期刊论文仅45条,其中41条属于文学艺术领域,对于“英雄主义”的历史研究和本体研究仅仅4条,明显不足。在这4条文献中,研究方向也不集中,主要可分两类:一类是中国共产党的“英雄主义”,王伯睿等论述了中国共产党革命英雄主义的“理论逻辑、历史逻辑、实践逻辑、时代逻辑”[3],邹小华论述了习近平新时代强军思想中渗透着的革命英雄主义情怀[4];另一类是历史事件中的“英雄主义”,艾仁贵论述了1959年以色列“以国家法律的形式最终将尼散月27日确定为纳粹大屠杀与英雄主义纪念日”的国家建构进程与政治认同意义[5],彭慕兰等论述了清代国家治理中“英雄主义的失败”[6]。从上述看,关于“英雄主义”的研究,在本体研究和历史研究上都较为欠缺。其结果,一是“英雄主义”的内涵和边界模糊,使得“英雄主义”成了一个拿来即用而常常不够准确的概念,存在被历史虚无主义利用的风险;二是导致“英雄主义”虚拟化,使之主要成为文学艺术虚构中的想象性存在而非现实性存在;三是给弘扬“英雄主义”带来了障碍,由于本体框架和基本概念的不明确而导致路径不清、效能不显。基于上述不足,本文以习近平总书记关于英雄的重要论述为指导,通过对新时代以来学术界关于“英雄主义”研究的广泛分析,结合“英雄主义”在新时代社会实践和文化发展中的表现,尝试厘清新时代以来“英雄主义”的类型特征与发展线索,挖掘“英雄主义”的精神底蕴,助力新征程“英雄主义”的创新性发展与升华。

本文拟分三个部分:第一,“英雄主义”面临的泛指化危机与历史虚无主义挑战,以此阐明研究“英雄主义”的必要性,提出本文的问题意识;第二,“英雄主义”的边界内涵与历史类型,从“英雄主义”研究现状的文献综述看学界对“英雄主义”的内涵认识和边界厘定,通过“英雄主义”的类型考察看“英雄主义”的历史发展;第三,“英雄主义”在新时代的创新性发展与升华,通过新时代“英雄主义”的具体实践,进一步探讨新时代“英雄主义”在践行主体、建构方式和社会效能上的新特点。

本文的研究价值和预期创新在于:第一,尝试进一步厘清“英雄主义”的边界内涵和类型特征,解决英雄文化泛指化问题,筑牢“英雄主义”抵御错误思潮的强大防火墙;第二,通过“英雄主义”类型考察,确立“革命英雄主义”的主体地位及其理想信念价值特征;第三,通过对新时代英雄实践的考察,说明新时代“英雄主义”创新性发展与升华的突出表现,为新征程“英雄主义”的弘扬提供理论基础与现实依据。

一、问题的提出:“英雄主义”面临的泛指化危机与历史虚无主义挑战

作为观念形态的“英雄主义”与作为人物行为的“英雄”相伴而生,但由于“英雄经常会被描述为一个含义泛化的誉称”[7],由此生发的“英雄主义”也就具有多重所指,缺乏边界的内涵探讨使之面临泛指化危机,容易受到历史虚无主义等错误思潮的侵蚀。

(一)“英雄主义”观念面临的泛指化危机

韩云波和叶翔宇在梳理新时代英雄文化相关概念时,关注到了不同界域对“英雄主义”的不同认识:文学领域对“英雄主义”进行了严格的类型划分;影视传媒领域把对“英雄主义”的不同认识解读为意识形态对抗;哲学领域对“英雄主义”的认识根据意识形态的不同而变化;思想政治教育领域的“英雄主义”与“革命英雄主义”呈现出高度相关性[8]。不同领域对“英雄主义”的多元解读,虽然显现了“英雄主义”的多元活力,但概念的模糊性也使得对“英雄主义”的探讨缺乏边界限制,尽管讨论者众,而“何为英雄”“何为英雄主义”等问题却始终没有得到真正解决。在中国知网检索“英雄主义”的主题分组,“好莱坞”“美国电影”“美国文化”“《功夫熊猫》”“《老人与海》”等西方文化主题占据了很大比重,明显呈现出中西二者的碰撞导致的“近现代英雄文化的混杂”[9]。“战争电影”“系列电影”“主旋律电影”“灾难片”“动画电影”等与“英雄”相关的影视主题同样十分突出,影视剧评论及人物形象分析的文献占比很大,但大多篇幅较短,缺乏深度剖析。在呼唤“英雄主义”“重建人文精神”的语境中,大批包含“英雄主义”叙事元素的影视剧纷纷登场,但“英雄主义”泛指化、娱乐化趋势也愈加明显,傅道彬指出,在商品化和消费主义浪潮冲击下,“英雄主义”所蕴含的“高度的正义感和道德意识”“艰难与曲折的历史叙事”“宏大而庄严的审美追求”等,一度面临低俗化“神剧”“雷剧”的冲击[10]。这在文学领域对“英雄主义”的书写中也有显现,“英雄主义”在文学书写领域成了一个具有多元价值判断的理论观念[11]。因而,“运用得好就会使人物形象变得更加生动,更具有时代意义;如果处理不好,反而会损害人物形象,而且这种损害造成的影响是致命的,深远的”[12],其具体表现之一就是文学书写中的“英雄主义”一度出现“精神滑坡”[13],概念的模糊甚至导致“有人将西方发达国家影视作品中体现的个人英雄主义错认为是西方先进文明”而顶礼膜拜,“这类不良思潮在一定程度上对马克思主义英雄观造成了冲击”[14]。

(二)历史虚无主义对“英雄主义”的诋毁和挑战

“英雄主义”在不同主体书写下呈现出差异化面貌,但由于概念的模糊而未能给“英雄主义”划定应有的边界,致使错误思潮乘虚而入,尤其是历史虚无主义者以所谓“细节”考究的名义对英雄烈士提出“质疑”,实质是恶意毁谤。2014年10月,习近平总书记在文艺工作座谈会上就指出:“在有些作品中,有的调侃崇高、扭曲经典、颠覆历史,丑化人民群众和英雄人物。”[15]历史虚无主义者曾经掀起一股“诋毁英雄”的逆流,刘胡兰、董存瑞、邱少云等人们熟知的英雄烈士都受到了恶意攻击。与此同时,学术界展开了对历史虚无主义的广泛探讨与批判,根据中国知网的“历史虚无主义”主题检索,从2012年到2016年,发文量分别为36、97、165、269、374篇,相关研究成为热点话题。祝念峰等总结历史虚无主义攻击诋毁英雄人物的方法和手段,概括出“抓住缺点,无限放大”“罔顾事实,求全责备”“编造谣言,恶意中伤”“戏谑恶搞,冷嘲热讽”“好人不好,坏人不坏”五种主要方式[16]。张博等批判历史虚无主义“刻意消解民族精神、贬损优良传统”以设法掏空民族传承之精神根基的不良目的[17]。李良荣等指出,历史虚无主义企图借助对英雄形象的污名化来消解民族记忆和集体记忆,从而削弱中华民族的向心力和凝聚力[18]。刘书林认为,“历史虚无主义思潮打着学术研究的旗号,企图否定和颠覆唯物史观,否定党的意识形态工作,为以往被批判的历史虚无主义的丑行翻案”,把对无产阶级英雄的质疑和诋毁几乎置之于一切著名英雄身上,是对承载主流社会核心价值观的人民英雄的贬损[19]。进入读图时代,历史虚无主义“以图像化方式进行传播与渗透,呈现出了出场路径情境化、叙事方式感性化、思想渗透隐喻化等新表征”[20],表现方式更加隐蔽。虽然历史虚无主义在今天已经臭名昭著,但一些境外势力诸如“1450”“公知大V”甚至机器人“网军”等在中国问题上的对抗性思维和敌对态度依然存在,要防止其兴风作浪,最有效的方式就是加强对“英雄主义”的正面研究,“以史为鉴,积极应对美国对我国的‘和平演变’图谋”[21],充分确立“英雄主义”的主体地位,筑牢防火墙,树立自信心,让新时代“英雄主义”的旗帜高高飘扬。

二、“英雄主义”的边界内涵与主体类型

通过学术史考察,发现关于“英雄主义”的研究成果并非数量不够,而主要问题在于对“英雄主义”的边界内涵缺乏深入研究。由于“英雄主义”本身是一个复杂系统,就有必要从“英雄主义”不同类型的历史递嬗出发,通过类型史考察来确立“革命英雄主义”的主体地位。

(一)从研究现状看“英雄主义”的边界内涵

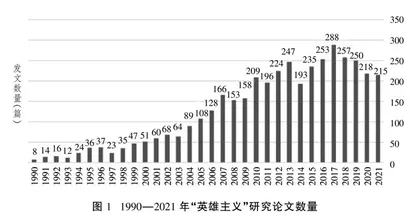

中国知网“英雄主义”主题检索结果见图1,由图可见“英雄主义”研究的历时动态。2000年以前,“英雄主义”相关研究成果数量不多,这在很大程度上是由于现代派文学的兴起和后现代主义思潮的冲击,“英雄主义”受到“反崇高”“反英雄”等观念的消解,在文学创作的多元化中变得虚无[22]。然而,“反英雄”“反崇高”究其本质来说“不过是‘英雄主义’在广泛而多元的社会形态调试中一次短暂的变奏”[23],因此,进入21世纪以后,“英雄主义”就出现了自发转型,人们试图重新激活“英雄主义”的正面精神鼓舞功能,塑造英雄形象、表述“英雄主义”的文学作品大量进入市场,英雄叙事得以广泛实现,“英雄主义”在新世纪焕发出新的生机。新时代以来,有关“人民英雄”和“新时代英雄文化”的探讨,更是引发了一轮研究热潮。