基于碳汇功能的省域农业碳排放及减排潜力研究

作者: 王雅楠 张琪琳 陈伟

摘 要:种植业既是“碳源”又是“碳汇”,在农业碳减排中发挥着关键作用。通过测算1997—2020年中国30个省份三种粮食作物的碳排放量与碳汇量,构建了各省碳排放环境学习曲线,并根据历史增速模拟和现有政策模拟对我国30个省份的农业碳减排潜力进行了预测。结果表明,1997—2020年间,三种粮食作物种植过程产生的碳排放总量呈现波动趋势,且水稻种植过程产生的碳排放量远高于小麦和玉米;三种粮食作物碳汇总量呈东高西低的特征,东部、中部分别以水稻、玉米碳汇量为主,西部南方、北方省份间存在差异,分别以水稻、玉米碳汇量为主。人均农业GDP增长对降低碳强度有积极作用,粮食作物本身拥有的碳汇作用能够在一定程度上实现碳减排,但仅依靠作物碳汇对实现种植业碳减排影响较小。历史增速模拟和现有政策模拟下,2030年中国平均农业碳排放减排潜力分别为80.34%和79.83%,且西部、中部省份具有较高的减排潜力。

关键词:碳排放;碳汇;碳减排潜力;环境学习曲线

基金项目:国家社会科学基金项目“经济集聚促进区域节能减排的影响机理与协同政策研究”(20CJY023);陕西省社会科学基金项目“陕西省种植业碳减排潜力、影响机制及减排政策研究”(2019S010)。

[中图分类号] F323.22 [文章编号] 1673-0186(2022)005-0058-018

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2022.005.005

随着我国经济的快速发展和农业现代化的推进及化学农业、石油农业、机械农业的迅速发展,我国粮食总产量不断增加,农业碳排放也随之增加。我国各地区温室气体排放总量约有17%是由于传统农业生产过程中温室气体的排放而造成[1]。改革开放以来,我国的农业碳排放保持不断上升趋势,且每年的平均增加率维持在5%[2]。IPCC第4次评估报告显示,农业是温室气体的第二大重要来源。我国种植业产值占农业总产值的50%以上,是农业的主要组成部分且主要以粮食作物为主,其中小麦、玉米和水稻种植面积超过粮食作物种植面积一半以上。然而我国粮食生产的资源环境代价太高,近30年,伴随我国粮食总产量增长90%,化肥消费量、温室气体排放量分别增长180%和103%。种植业碳排放成为农业碳排放的主要来源,包括农作物种植过程产生的碳排放和生产要素投入所产生的碳排放。党的十九大以来,提出继续推进绿色发展,建设美丽中国目标。2019年中央“一号文件”提出加强农村污染治理和生态环境保护,推动农业农村绿色发展。农村生态环境治理和保护成为实现农业绿色发展的主要方向,种植业碳减排成为实现农业绿色发展的重要举措。因此,从种植业碳减排着手研究其减排潜力、影响因素和对策是实现农业绿色发展、促进农业可持续发展的重要举措。基于此,本文对我国各省份三种粮食作物的种植业碳排放及碳吸收进行测算,建立环境学习曲线对种植业碳减排潜力进行评估,通过设置情景预测各省2030年的碳强度,进而针对不同省份提出种植业碳减排策略,本文研究成果对实现农业绿色发展、促进农业可持续发展、实现我国碳减排目标具有重大意义。

一、文献综述

不少学者已经在农业碳排放的测算研究中取得了一定进展,相较于工业碳排放,农业碳排放的来源更为广泛,已有研究通过对农业碳排放进行不同角度的测算,得到了不同的结论。学者们认为农业碳排放主要源于植物种植过程耗费的能源[3],通过化肥、农药、灌溉和种子种植消耗的能源等来衡量农作物种植的农业碳排放[4]。此外,还考虑了农业废弃物、农业能源、畜禽粪便、水稻生长以及生物燃烧等多方面引起的碳排放[5-7]。国内学者在借鉴国外研究成果的基础上,基于我国的农业生产实践对我国农业生产中的碳排放进行了初步研究和估算。根据IPCC的计算方法,可将碳排放系数用作种植业碳排放量的测算[8-10]。在计算种植业碳排放的总量时,可以从农作物碳排放与农业生产资料使用过程碳排放两个方面来考虑[11]。在对种植业碳排放量和排放强度进行测算时还可以排除来自地域、熟制差异的影响[12]。还有一些学者将农业碳排放的碳源划分成化肥、农药、农膜、农用柴油、翻耕、农业灌溉六类[13-14],不过对于这六种排放量的排序有不同的观点。

从减排效应上看,与其他产业部门相比,由于种植业强大的碳汇功能,在减排效应上比其他产业部门更具有优势[15-17]。一方面,在粮食作物生长过程中,其碳汇作用十分显著,农作物可以通过吸收大气中的二氧化碳,减缓温室效应,年净吸收CO2的质量约为22.8亿吨[18],其中,水稻、小麦、玉米三种粮食作物的年均碳汇量远大于其他作物[19],共占我国农业碳汇的80%左右[20],采用轮作模式还可以进一步提高其净碳汇价值[21]。同时,农作物在生产过程中还具有调节区域小气候、净化空气等诸多改善生态环境的作用。另一方面,可以通过提高农用物资的利用率、采取农业低碳技术来降低农业碳排放,农业技术的改善还能够改良土壤结构和种植环境,可进一步降低碳排放[22-23]。因此,关注种植业碳减排对实现我国碳减排目标具有重大意义[24-25]。

我国各时期的农业碳减排潜力水平地区差异明显[26],当前各省份所具备的碳减排潜力仍存在较大差异[27],各省份的农业碳减排潜力水平还受到自身经济、产业状况、所处环境及相邻省份发展情况的影响,且我国农业碳减排长期处于弱退耦,需进一步提高减排的有效性[16]。已有研究利用数据包络分析方法对种植业碳减排潜力进行了测算,结果表明提高能源利用效率和减少农业投入的能源消耗是有效的减排策略[28]。具体来看,提高各省份有效灌溉率和城镇化率能够有效提高本省农业碳减排潜力[29];进一步地,由于种植业的减排增汇对气候和环境有较大影响,因此从技术角度进行减排增汇对实现碳减排具有重大意义[30]。同时,开展农业贸易、建立完善的生态补偿机制也可以实现农业碳减排[31-32]。此外,使用免耕、氮肥减施、间歇灌溉、秸秆还田等农艺措施[33-34]及农地利用减排、农业产业结构调整[35]等对于实现农业碳减排具有重要意义。

综上所述,已有研究在种植业碳排放的测算、减排潜力和减排政策方面取得了很好的成果,在此基础上提出了很多有效可行的政策建议,但也存在着有待进一步改善和拓展的空间,已有文献的缺陷在于:一是已有研究在对种植业碳减排潜力测算时主要侧重于从生产要素投入所产生碳排放的角度进行测算,没有区分不同农作物本身的碳排放差异,测算结果忽略了种植业碳排放的客观性;二是已有研究在对种植业碳减排潜力测算时,仅从碳排放的角度通过计算效率来进行测算,没有把种植业的碳汇功能考虑进去,测算的结果不能准确衡量一个地区的种植业碳减排潜力。本文选取我国三大粮食作物:小麦、玉米、水稻为碳减排潜力测算指标,并将小麦细分为春小麦、冬小麦,水稻细分为旱稻、中稻和一季晚稻、双季晚稻,在测算三种粮食作物碳排放和碳吸收的基础上,分析我国各省份种植业碳排放的减排潜力,并对2030年各省份减排潜力进行预测,根据种植业碳排放的特点、结合碳减排目标提出完善的减排政策建议,为促进农业可持续发展、发挥农业在节能减排中应有作用提供一定的参考价值。

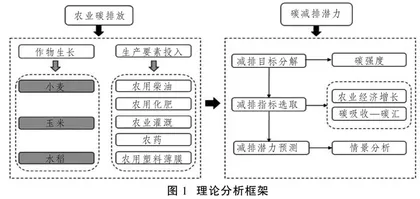

二、理论分析

种植业碳排放主要来源于农业生产过程中生产要素投入以及作物生长两个方面。对于粮食作物而言,生产过程中的能耗以及工业投入品的生产与使用均会引起碳排放,其中,以农用化肥、农用柴油、农药、农用塑料薄膜以及土地灌溉所直接或间接导致的碳排放为主。氮肥的生产、运输及过度滥用在农业碳排放体系中占据极大比重;农药的生产与滥用以及低质量农药的使用会导致土壤、大气等遭受污染,在造成碳排放的同时,还会破坏土壤的固碳作用,降低农业的碳汇能力;农用塑料薄膜作为农业生产中重要塑料制品,在其生命周期的每个阶段都会造成温室气体排放;农用柴油发动机排出的废气、农业灌溉耗费的机械和电力也会增加碳排放。此外,作物生长过程中自身进行呼吸作用、土壤微生物分解有机物等过程也会产生氧化亚氮、甲烷等温室气体从而增加碳排放,不过,不同作物排出的主要温室气体存在差异,其引起的碳排放的增加也不尽相同。

由于各地的经济基础、自然条件和资源禀赋等方面不同,各地种植业碳排放量、减排能力和减排效率存在较大差异,这种差异最终会使种植业碳减排潜力不同。农业碳减排潜力主要从农业经济发展和农业碳汇两个角度进行测算。农业经济发展包括农业生产技术的发展,以及农业生产、经营、管理等技术的改进,不仅包括自然科学技术的进步,还包括社会科学技术的进步。农业经济发展水平可以用人均农业GDP来衡量。在农业经济发展的初期,其增长主要依赖于劳动要素的增加,农用机械、化肥农药等要素投入变动幅度相对较小,农业结构相对不合理,单位面积碳排放强度可能呈现上升、稳定或下降的趋势;随着农业经济的发展,劳动要素的产出贡献率逐渐降低,农业增长开始依赖于化肥、农药等物质投入的增加,一方面促进了单位面积的产出,另一方面也使得农业碳排放量剧增;当农业经济发展到一定水平,先进的机械和技术将被大力推广,从而避免农业生态环境的恶化,农用物资例如化肥等投入相应逐步减少,同时,农业结构得到优化调整,这一阶段农业产出继续保持着增长的态势,但农业碳排放在一定程度上开始减少。农业碳汇则指农作物生长周期中的碳吸收。农作物在生长过程中通过光合作用吸收大气中的CO2,并以农作物生物量的形式贮存有机碳,成为大气的碳汇;农作物遭受病虫害等破坏后会向大气释放出已经固定的碳从而成为大气CO2的碳源。因此,可以通过促进农业的碳吸收,并减少农业作为碳源的输出,从而减少农业碳排放,使农业表现为碳汇功能,缓解大气中CO2的积累。

三、研究方法与数据来源

基于农业碳排放和碳汇的概念,在已有研究的基础上,确定三种粮食作物的碳排放量和碳汇量的测算方式,进一步构建环境学习曲线,并选取科布·道格拉斯(Cobb-Douglas)乘法指数模型对环境学习曲线进行估计。

(一)三种粮食作物碳排放量的测算

本文综合多位学者研究成果,从以下两个方面确定种植业碳排放量:

一是生产要素投入所产生的碳排放。将种植业碳排放的碳源分为农用化肥、农用柴油、农药、农用塑料薄膜、农业灌溉五类,测算由农用化肥、农用柴油、农药和农用塑料薄膜的使用所产生的碳排放以及由农业灌溉所耗费的机械和电力引起的碳排放[36-37]。考虑到翻耕不适用于全部的粮食作物,不测算由于翻耕而产生的碳排放。二是种植小麦、玉米、水稻三种粮食作物产生氧化亚氮和甲烷气体所产生的碳排放。已有研究将水稻培养过程产生的甲烷气体纳入了农业碳排放测算体系中[38]。由于小麦、玉米、水稻为我国三大主要粮食作物,在农业生产中占据同等重要位置,且三种粮食作物的生长习性存在较大差异,不同作物在生长过程中产生的温室气体种类不同。因此,本文将三大粮食作物细分为春小麦、冬小麦、玉米、旱稻、中稻和一季晚稻、双季晚稻,将其产生的氧化亚氮和甲烷气体全部纳入种植业碳排放测算体系中,且在对种植业碳排放量进行加总时统一将C、CH4、N2O置换成标准C,置换标准为:1吨N2O所引发的温室效应相当于81.272 7吨C(298万吨 CO2)所产生的温室效应,1吨CH4所引发的温室效应相当于6.818 2吨C(25吨 CO2)所产生的温室效应[39]。

碳排放的测算方法如下:

C(t)为第t年三种粮食作物的碳排放总量,104吨;T表示各碳排放源的量,i表示碳源种类, σ表示各碳源碳排放系数。利用如下公式进行碳排放量测算:

各生产要素碳排放系数如表1所示,各类粮食作物排放气体类型及相应排放系数如表2所示。

(二)三种粮食作物碳汇量的测算

种植业生产部门的碳汇只考虑农作物生长周期中的碳吸收,即作物光合作用形成的净初级生产量。本文参照已有研究对农业碳汇量的测算方法[40-41],测算三种粮食作物碳汇量,计算公式如下:

式中,E表示农作物全年碳吸收量;i为农作物品种;e为农作物进行光合作用合成单位有机质所需要的碳,即经济系数;Y为农作物经济产量;r为农作物含水量;H为农作物碳吸收率。粮食作物含水量、经济系数与碳吸收率如表3所示。