中国省域农村基本公共服务与乡村振兴耦合协调发展及影响因素分析

作者: 何育静 张炜炜

摘 要:农村基本公共服务与乡村振兴耦合协调发展对缓解农村多维相对贫困有重要意义。基于农村基本公共服务和乡村振兴的丰富内涵,构建两系统的综合评价指标体系,运用熵值法和耦合协调度模型测算2010—2019年我国30个省区市农村基本公共服务与乡村振兴耦合协调度,并构建面板Tobit和面板门槛模型考察耦合协调度的影响因素,通过空间杜宾模型分析影响因素的溢出效应。结果表明:第一,城镇化水平、经济发展水平、财政支农水平、人力资本和交通便捷程度对两系统的耦合协调发展有显著的正向作用;第二,两系统耦合协调度的影响因素在东、中和西部地区之间存在明显的异质性;第三,农业生产效率、人力资本对邻近地区耦合协调度存在正向空间溢出效应,交通便捷程度对周边地区耦合协调度存在负向空间溢出效应。最后,根据分析结果提出相应对策建议。

关键词:农村基本公共服务;乡村振兴;耦合协调;影响因素

基金项目:国家社会科学基金项目“创新生态系统视域下特色小镇演进机制研究”(18BGL157)、江苏省社会科学基金项目“产业集聚视角下江苏特色小镇演化机制和路径研究”(18SHB002)。

[中图分类号] F323 [文章编号] 1673-0186(2022)008-0048-021

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2022.008.004

2020年末,我国绝对贫困人口全面清零,绝对贫困问题彻底消除,但我国农村依然存在相对贫困和多维贫困问题。相对贫困不仅囊括收入贫困,还包括由经济发展不平衡导致的教育、医疗、社会保障和基础设施等明显低于社会平均水平的多维贫困。基础教育、医疗卫生、文化娱乐等基本公共服务滞后是农村地区存在多维相对贫困的重要原因,提高基本公共服务的数量和质量有利于实现乡村“造血式”扶贫,为缓解多维相对贫困构建了有效的减贫机制。乡村振兴发展则从产业、生态、生活等各方面推动农村发展,为改善多维相对贫困提供动力。农村基本公共服务和乡村振兴密切相关,《国家乡村振兴战略规划(2018—2022年)》指出“农村基本公共服务水平进一步提升是乡村振兴的发展目标”,两者的耦合协调发展影响农村地区的扶贫成效。促进两个系统之间的良性互动和耦合协调发展,对改善农村多维相对贫困和实现城乡融合有重大意义。

一、文献综述

近年来,学界关于基本公共服务的研究成果比较丰富,主要从以下三方面展开。一是关于基本公共服务供给的研究。基本公共服务的供给主体不该仅局限于政府,而是要鼓励社会资本融入公共服务的建设当中[1],促进基本公共服务供给主体由一元到多元的转变[2],在互联网时代,要将基本公共服务供给与网络结合,以构建网络供需平台[3]。二是关于基本公共服务均等化的研究。有些学者对我国区域间、城乡间基本公共服务均等化水平进行测度[4-5],指出我国基本公共服务存在不均等的问题,应完善转移支付制度[6]和推进乡村振兴战略[7]以补齐农村基本公共服务的短板。三是将基本公共服务与经济、城镇化和贫困问题结合起来研究。周小刚、叶数红测算我国各地区11年间的基本公共服务与经济发展的协调度[8],董艳玲探究了基本公共服务均等化对缩小经济增长质量的地区差距的影响[9]。曾繁荣等研究了人口、经济和社会三维新型城镇化与基本公共服务之间的关系[10],尹鹏探究了我国31个省区基本公共服务效率与城镇化质量的时空耦合关系[11]。杨迎亚、汪为实证分析了城乡基本公共服务均等化与减缓相对贫困之间的相互关系[12],郝晓薇等研究表明基本公共服务对农村多维贫困存在减缓作用[13]。

随着我国乡村振兴战略的实施与推进,学界关于乡村振兴的研究开始丰富,主要围绕以下三方面展开。一是关于乡村振兴的评价与测度研究。部分学者根据乡村振兴战略的五个总要求构建乡村振兴评价指标体系,并运用层次分析法、熵权法和TOPSIS法等确定各个具体指标的权重[14-16]。二是关于推进乡村振兴的路径研究。学者们主要从农村自身发展和城乡融合两个角度提出推进乡村振兴发展的路径,认为乡村振兴不仅需要依靠农村激发其内生动力以探索自身发展路径[17],同时还需要以城促乡来推动城乡共同发展[18-19]。三是将乡村振兴与乡村旅游、城镇化和贫困问题结合起来研究。李志龙和马小琴基于耦合协调度模型对区域乡村旅游和乡村振兴进行分析[20-21]。有的学者构建耦合协调度模型以探究乡村振兴与新型城镇化之间的关系[22-23],认为应在战略定位、策略手段和政策机制三个层面实现协同[24],以统筹推进两者的耦合协调发展。部分学者探究乡村振兴与脱贫攻坚之间有效衔接的逻辑[25],指出应制定二者衔接的政策与细则,让乡村振兴为脱贫攻坚释放动力[26]。

已有文献中,虽然关于基本公共服务和乡村振兴两者都展开了丰富的研究,但对两者的关系研究较少。理论研究层面,杨远根指出,促进城乡基本公共服务均等化的实现是解决吃饭问题的关键,而解决吃饭问题又是乡村振兴发展的根本目的,因此要实现城乡基本公共服务均等化以推动乡村振兴发展[27]。实证层面,卢阳春、石砥利用耦合协调度模型测算了四省藏区农村基本公共服务和乡村振兴两系统的耦合协调度,并对其进行空间自相关分析[28]。

通过对现有文献的梳理,可以发现学界对于农村基本公共服务及乡村振兴的关系研究较少,且对两者之间的实证分析更为匮乏。鉴于此,本文以2010—2019年我国30个省区市(不含西藏及港、澳、台,下同)为研究对象,构建农村基本公共服务和乡村振兴综合评价指标体系,利用熵值法和耦合协调度模型测算十年间各地区两系统的耦合协调度,并构建面板Tobit模型和面板门槛模型以考察农村基本公共服务与乡村振兴耦合协调度的影响因素,通过空间计量模型分析其影响因素的空间溢出效应。

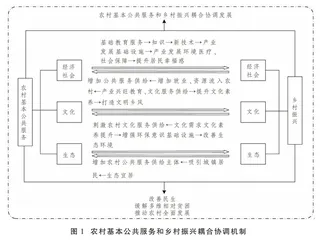

二、农村基本公共服务和乡村振兴耦合协调机制分析

一方面,农村基本公共服务是乡村振兴发展的重要支撑。农村基本公共服务的有效供给,从经济、文化、生态和社会等方面为乡村振兴的发展提供支持。农村基础教育服务有利于提高农业生产人员的知识水平,使得农业生产人员具备学习新技术的能力,提高农业生产的质量和效率,从而更好地推动农村产业的发展。农村基础设施的建设和改善,水、电的充足供应为农业的发展提供了基本保障,创造了利于产业发展、良好稳定的环境,从而促进农村产业兴旺。文化娱乐服务的有效供给,有利于提升农民的文化素养,促进人与人之间的和谐相处,打造文明乡风。文化素养的提升,会增强农村居民的环保意识。农村完善的供水系统和公共厕所等基础设施,在便利农民生活的同时,也利于打造良好的生态宜居环境。不论是农村医疗卫生水平的提高还是社会保障的改善,都能提高农民的身心幸福感,推动着农村社会的建设。

另一方面,乡村振兴发展是农村基本公共服务的战略保障。乡村振兴的发展,不仅强调农村经济和社会的发展,同时也注重农村生态的改善和文化素养的提升。实施乡村振兴战略,推动农村经济发展和社会建设,可以为农村居民提供更多的就业机会,同时有利于吸引资金、物品和人才等资源流入农村,从而增加农村基本公共服务的供给并提升其质量。改善农村生态,不仅可以为农村居民营造宜居环境,还能增加农村对城镇居民的吸引力,促进农村基本公共服务供给主体的多元化。提升农村居民的文化素养,会增加农村地区的文化需求,从而刺激农村文化服务的有效供给。

不论是提高农村基本公共服务水平还是实施乡村振兴战略,其目标都是为了实现农村的全面发展,缩小农村与城市的差距,改善民生,提升农村居民的幸福感。因此,农村基本公共服务和乡村振兴两个系统之间相互促进,推动农村建设,改善农村多维相对贫困。综上所述,农村基本公共服务与乡村振兴的耦合协调机制见图1。

三、模型构建、指标选取和数据来源

运用熵值法、耦合协调度模型、面板Tobit模型、面板门槛模型和空间计量模型,并选取指标数据,对农村基本公共服务和乡村振兴耦合协调度相关问题进行实证分析。

(一)模型构建

1.农村基本公共服务、乡村振兴发展水平测度模型

熵值法是一种基于信息熵理论的客观赋值方法。即数据越离散,所含信息量越多,对综合评价影响越大。使用熵值法分别对农村基本公共服务和乡村振兴两大指标体系的各个具体指标进行赋权,以便客观准确地测度农村基本公共服务水平和乡村振兴发展水平的综合评价指数。具体步骤如下:

步骤一:对各个具体指标进行标准化处理(设有m个年份,k个地区,j项指标):

正向指标:Zαij=(1)

负向指标:Zαij=(2)

式中,xmax、xmin分别代表了第j项指标在第i个地区m个年份中的最大值和最小值;xαij、Zαij分别代表第α年第i个省份第j项指标标准化处理前和处理后的值。

步骤二:指标归一化:

Pαij=(3)

步骤三:负向平移:

Pαij=Pαij+0.001(4)

步骤四:计算熵值:

Ej=-k1∑∑PαijlnPαij(5)

其中,k1=。

步骤五:计算各项指标的冗余度:

Dj=1-Ej(6)

步骤六:计算各项指标权重:

Wj=(7)

步骤七:得到各地区的综合评价指数:

Iαij=∑(Pαij×Wj)(8)

《“十三五”国家基本公共服务清单》将基本公共服务划分为基本公共教育、基本劳动就业创业、基本社会保险、基本医疗卫生、基本社会服务、基本住房保障、基本公共文化体育和残疾人基本公共服务八大部分。本文在参考清单文件的同时,借鉴已有研究[29-30],依据科学性、系统性、可比性和数据可获取性等原则,构建农村基本公共服务指标体系。该指标体系包含基础教育、医疗卫生、社会保障、文化娱乐和基础设施5个一级指标及12个二级指标(见表1)。

基于《国家乡村振兴战略规划(2018—2022年)》和现有研究成果[31-32],本文构建乡村振兴指标体系,共设置产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效和生活富裕5个一级指标及15个二级指标(见表2)。

本文选取2010—2019年我国30个省、市、自治区(不含西藏及港、澳、台)的相关数据,所涉及指标的原始数据来源于历年《中国农村统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国卫生健康统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》《中国城乡建设统计年鉴》及各省市统计年鉴,个别缺失数据采用插值法处理。

2.耦合协调度模型

耦合协调度模型用于分析事物之间的耦合协调发展水平,该模型涉及耦合度C、协调指数T和耦合协调度D三个指标值的计算。本文将测算得出的农村基本公共服务和乡村振兴两大系统的综合评价指数分别定义为U1、U2,则:

(1)耦合度

C=

(9)

式中,C为耦合度,且取值范围在0~1之间,C越大表示二者间的发展越有序。

(2)耦合协调度

由于耦合度仅能反映农村基本公共服务和乡村振兴之间相互作用程度的强弱,难以衡量两个系统之间的协调发展水平,因此需要进一步计算耦合协调度:

T=αU1+βU2(10)

D=(11)

式中,C为耦合度;T为两个系统的综合协调指数,反映两个子系统之间的协调发展水平;D为耦合协调度;α和β为待定系数,用来反映农村基本公共服务和乡村振兴在综合系统中的作用程度,α+β=1,借鉴已有文献的研究[33],本文将α和β均取值为0.5。

(3)耦合协调度阶段划分