乡村振兴视域下我国乡村教育研究知识图景与趋势分析

作者: 魏文锋 黄艺 魏彦 蒋凯

摘 要:运用文献计量分析技术和ArcGIS 空间分析方法,以CNKI论文文献为样本,从知识图景的时空分析、研究热点和发展趋势三个维度,对乡村振兴背景下我国乡村教育(含农村教育)的知识图景进行描绘。研究发现该研究领域发文数量逐年增长,但总体仍处于“萌芽期”,有待持续关注。从发文主体来看,该领域发文机构主要为高校和科研院所,其中核心作者团队合作初具雏形,但跨领域、跨区域的稳定性合作网络尚未建立。从空间布局来看,研究机构发文频次较高的地区呈线性分布,主要集聚于中西部地区。研究机构之间横向联系不紧密,发文频次呈现地区不平衡的显著特征。从高频关键词词频分析和聚类分析来看,该领域研究热点集中在乡村教育的学理分析、乡村职业教育发展、乡村学校、乡村教师队伍发展研究、乡村教育扶贫、乡村建设、乡村思政教育七个领域。从战略坐标图分析结果来看,乡村学校与教师队伍建设两个主题的研究将持续成为该领域的热点;乡村职业教育研究边界有待打破,后期发展可能受限;新发展阶段乡村建设的整体转向以及思政教育与乡村教育的融合发展有待进一步强化,研究主题容易被分化或逐渐淡化;乡村教育扶贫研究将进一步走向成熟,未来民族地区、偏远地区将成为重点研究方向;重构乡村教育的理论体系逐渐受到学者的关注,研究深度、广度有待加强。

关键词:乡村教育;CiteSpace;ArcGIS;研究热点;战略坐标图

基金项目:重庆市高等教育教学改革研究项目课程思政专项重点课题“高校课程思政动力机制研究”(201079S);重庆市教育科学“十三五”规划2020年度重点有经费课题:面向“一带一路”的重庆高等教育国际化研究(2019-00-052)。

[中图分类号] G521 [文章编号] 1673-0186(2022)009-0018-017

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2022.009.002

“民族要复兴,乡村必振兴。”2022年习近平总书记在《坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重举全党全社会之力推动乡村振兴》一文中强调“乡村振兴,关键在人、关键在干”[1]。乡村振兴是产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴的全面振兴,是以人为核心要素的振兴。乡村振兴靠人才,人才培养靠教育。“乡村教育是乡村振兴的重要战略支撑”,对提升乡村人口素质和劳动力水平起着决定性作用,对乡村文化的传承与创新起着关键性作用,对乡村生态保护与复兴起着基础性保障作用[2]。乡村教育通过教育扶智、扶志、扶业,提高乡村人口素质,培养人才队伍,从而阻断农村贫困代际传递,推进乡村经济社会可持续发展、优化乡村文化生态、增强乡村发展综合能力,最终全面实现乡村振兴[3]。然而,进入21世纪以来,在城镇化进程中,受制度和政策的影响,我国乡村教育发展整体落后于我国社会主义现代化发展的需要[4]。尽管在新型城镇化、新农村建设、脱贫攻坚等战略举措的推进下,乡村教育快速从“萧条”走向了“回暖”,但教育资源的基本平衡和优质均衡,乡村学校生源与教师队伍双重流失,以及乡村教育“乡土性”“在地性”逐渐消解等问题尚未解决,乡村教育式微现象仍然存在。新发展阶段,乡村教育需要新的突破口,直面问题与挑战,以满足新的发展需求。

2018年《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》(以下简称《意见》)《中共中央、国务院乡村振兴战略规划(2018—2022年)》(以下简称《规划》)等文件的颁布,正式确立了乡村振兴的国家战略地位。2021年《中华人民共和国乡村振兴促进法》的出台,标志着乡村振兴迈入新征程。乡村振兴意味着未来城乡之间将加速资源调整、场域重构、文化修复以及主体需求的升级。因此实施乡村振兴战略既为城乡融合发展、中国经济增长新旧动能转换和构建“双循环”发展格局提供了新的契机,也为乡村教育跨越城乡教育“藩篱”、补齐发展“短板”、回归“乡土本位”带来新的机遇。可见,研究乡村振兴视域下的乡村教育既是为构建公平而有质量的教育体系、实现教育振兴和构建新发展阶段乡村教育理论提供依据,也是对实现乡村振兴,促进乡村建设、乡村文化和乡村教育融合发展的现实回应,更是促进教育在中华民族伟大复兴和建设社会主义现代化强国中发挥基础性、先导性、支撑性作用的理论探索。

随着“优先发展农村教育事业”“加强农村教育工作统筹”等一系列乡村振兴具体政策措施的全面出台,乡村振兴背景下的乡村教育已然成为学界研究的热点。学者们运用社会学、经济学、教育学等理论和方法对乡村教育进行了研究,相关主题集中在乡村教育价值、乡村教育发展困境及对策、职业教育或高等教育服务乡村振兴等方面。从研究方法来看,理论研究成为主导,实证研究相对缺乏,部分学者运用了调查研究的方法进行了数据分析。祁占勇教授、王仕民教授则分别运用知识图谱分析方法就乡村振兴战略视域下农村职业教育以及从精准扶贫到共同富裕视域下的扶志研究进行了系统的探究。

已有研究为理解乡村振兴背景下乡村教育提供了多元视角,但还缺乏对现有文献的系统梳理和分析,研究现状、研究重点和发展进展尚未明晰,后续研究难以准确了解和把握现有文献的研究动态。乡村振兴战略视域下的乡村教育研究确有必要。鉴于此,本文以CNKI论文文献为样本,结合文献计量分析技术和ArcGIS 空间分析方法,从知识图景的时空分析、研究热点和发展趋势三个层面,对乡村振兴背景下我国乡村教育①的知识图景进行描绘,以期为后续研究提供借鉴。

一、数据来源与研究方法

数据的来源和质量决定着知识图谱研究现状判定和发展趋势预测的准确性。为保证数据的可靠性,本研究选用中国知网(CNKI)数据库进行数据收集,该数据库是国内权威的科学文献数据库,其数据源被广泛应用于文献计量研究。

(一)数据下载与清理

根据布拉德福文献分散规律,一个领域中的核心期刊集聚了该领域的大多数关键性文献[5]。本研究以中国知网(CNKI)期刊总库中的核心期刊和CSSCI来源期刊的论文为研究对象,采用高级检索,构建“主题”检索式为:“主题 = 乡村振兴 AND 主题 = 农村教育 OR 主题 = 乡村教育”,检索时间为2022年2月25日,共获得469篇论文。对数据进行清理,剔出新闻报道、会议综述、征稿启事、介绍式书评等非研究性质的文献60篇,共获得409篇文献,导出两种文献格式为Refworks和NoteFirst以供分析。

为确保文献计量的科学性和精确性,对关键词进行清理,剔除涵义过于宽泛以及涵义模糊的关键词,如“构建”“思考”“探索”等词。需要说明的是,由于“乡村教育”“农村教育”“乡村”“农村”的概念尚未统一,本研究并未剔除主体性、上位性的关键词。

(二)研究方法和研究设计

本研究采用目前学术界比较常用的知识图谱文献计量分析方法和内容分析法,运用关键词共现技术、聚类分析和多维度分析,挖掘研究热点和研究前沿,揭示各研究热点领域内部结构及其发展趋势。创新运用了ArcGIS技术,展现了各省发文机构空间布局现状。研究设计具体思路:第一,将文献数据导入Bicomb 2.0软件,进行作者、机构、关键词统计,确定高频关键词,生成高频关键词共词矩阵,统计发文机构出现频次,展现研究主体基本特征;第二,按省份整理发文机构统计数据,利用ArcGIS自然断点法对发文机构出现频次进行分类,呈现各省机构发文空间分布情况;第三,利用Citespace进行关键词共现分析,实现研究热点和研究前沿的分析;第四,利用SPSS 23.0将共词矩阵转化为相关矩阵、相异矩阵,并通过多维标度与战略坐标图,分析研究领域内部结构和发展趋势。

二、基于时空分布的现状分析

本研究首先从时间和空间两个维度梳理乡村振兴背景下乡村教育的发展历程和分布特征。其中,时间维度包含单年文献数量,空间维度则以核心作者和发文机构发文频次为依据。

(一)时间维度的文献分析

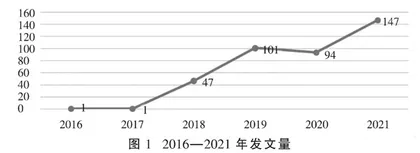

从单年发表的文献数量看,2016—2021年末,共发文391篇,发文量逐年上升,年均发文量为65篇,从乡村振兴背景下教育主题的研究(“主题 = 乡村振兴 AND 主题=教育”)检索结果来看,本研究主题文献数量约占该主题的30%,乡村教育在乡村振兴研究领域占有重要地位。根据普赖斯(Price,D.)科学增长曲线,2017—2021年发文数呈小幅波动增长的态势,处于科学文献增长“萌芽期”,发展潜力较大,需进一步挖掘(图1)。

(二)空间维度的文献分析

1.核心作者分布

409篇论文共有580位作者,发文最多的是西南大学的朱德全教授,共发表16篇(不分署名次序),根据普赖斯定律,核心作者发文数m值为2.996,因此将文章数量为3篇及以上的作者定为核心作者,共有25 人,占全部作者总数的4.3%。从核心作者特征来看,本研究核心作者具有高职称、高学历、分布较广的特点,且西南地区拥有的核心作者数最多,跨学科、跨领域合作较少(表1)。

从作者合作情况来看,总体尚未形成强有力的合作网络格局。其中,以西南大学朱德全、闫广芬、谢元海、曹渡帆等学者为主的合作团队成为整个合作网络的中心。其周围散见合作联系较弱的团队,如江苏理工学院的马建富、李芷璇、杨海华等。各合作团队单点突起,以教授引领发文和师带徒发文为主(图2)。

2.发文机构分布

从发文机构来看,利用Bicomb统计发文机构,对数据进行调整,统一机构名称为现用一级名,如统一北京师范大学中国教育与社会发展研究院、北京师范大学中国教育政策研究院、北京师范大学经济与资源管理研究院未来教育研究中心等为北京师范大学。结果表明,独立研究机构共253家,机构平均发文1.6篇,发文机构主要为高校和科研院所,其中发文量居前10的机构分别为西南大学、陕西师范大学、北京师范大学、东北师范大学、湖南师范大学、贵州师范大学、广西师范大学、华东师范大学、杭州师范大学、天津大学,总体相对集中在中西部,其发文总量约占总发文量的30%。

对机构发文频次按省域进一步整理分析,运用ArcGIS软件的自然断点法将我国各城市机构发文频次分为5类(表2),其中N为发文频次。从整体布局来看,关注乡村振兴背景下乡村教育的研究发文机构均分布在我国“七区二十三带”为主体的农业重点规划区域中,但发文频次存在差异。具体来看,重庆、北京成为机构发文频次最高的省份,其次为陕西、湖南、江苏三大省份,再次为浙江、广西、吉林、上海、四川、贵州、安徽、天津、山东、湖北、河南、广东12省份,甘肃、河北、福建、江西、新疆、辽宁、云南7省份研究机构发文频次则较低,而机构发文频次最低的省份则分别是黑龙江、宁夏、海南、青海、内蒙古、山西、西藏、海南。出现上述情况可能的原因有以下三个:第一,受我国高校总体空间布局的影响,我国高校主要高度聚集在京津冀城市群、长三角城市群、成渝城市群等国家重点规划城市群中,而高校是乡村教育研究的主体,因此北京、江苏、重庆、湖南等地研究机构和发文频次相对较高;第二,我国农业战略规划政策为乡村教育研究带来政策红利,特别是在江苏、北京和重庆等农业产业聚集度为劣势或具有发展潜力的区域,乡村教育研究活跃度较高;第三,核心作者主要集中在重庆、江苏、贵州等地,受他们的学术引领的影响,重庆、北京、陕西、湖南、江苏机构发文频次较高。

值得注意的是,从全局来看,乡村教育研究发文较高频次及高频次的仅有5个省份。高校数排名前十位的省份,除江苏(167所)、湖南(128所)外,广东(154所)、山东(152所)、河南(151所)、四川(132 所)、湖北(129所)、河北(125所)、安徽(120所)、辽宁(116所)等地的研究机构发文频次均不高。特别是四川、黑龙江、河南等大部分具有农业竞争优势区域,乡村教育研究发文频次相对较低,乡村教育研究可能滞后于农业产业的发展。

三、基于高频关键词的热点探析

关键词或主题词代表一篇文章的核心内容。关键词在一个研究领域的重复出现频次可以反映该领域的研究热点,而关键词网络分析,可以挖掘一个研究主题或领域的成熟度和结构变化[6]。根据普赖斯公式,确定高频关键词的阈值M=11.627 606 85,结合文献研究具体词频分布情况,综合确定频次大于等于11为高频关键词,其排序结果如表3所示。从表中可见除上位概念乡村振兴和乡村教育排第一、第二位外,排名居前的职业教育(55次)、乡村教师(29次)、农村教育(18次)、乡村学校(14次)、教育扶贫(12次)、民族地区(11次)、精准扶贫(11次)等关键词成为本研究主题的研究热点和关注焦点。除前九项高频词外,以关键词出现的平均频次3.6为分界点,从频次大于等于4小于11的其他关键词来看,其频次从11依次下降至4,研究的热点呈“多点开花”之势(见表3)。