吴江区:坚定走好生态优先绿色发展之路

作者: 李 铭

党的二十届三中全会提出,要“加快完善落实绿水青山就是金山银山理念的体制机制”,“完善生态文明基础体制,健全生态环境治理体系,健全绿色低碳发展机制”。2025 年 3 月 5 日,习近平总书记参加十四届全国人大三次会议江苏代表团审议,赋予江苏“经济大省挑大梁”的光荣使命,强调要在保护生态环境等方面尽职尽责。2019 年 11 月,全域纳入长三角生态绿色一体化发展示范区,作为习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的国家战略最前沿阵地,五年多来,全区上下坚持把习近平总书记重要讲话重要指示精神作为一切工作的总纲领,坚持以新发展理念引领高质量发展,率先探索将生态优势转化为经济社会发展优势,以过硬成绩当好习近平生态文明思想的积极传播者和模范践行者。

一、扛起使命走在最前列,打造生态绿色协同发展样板

吴江坚持学习贯彻习近平总书记对江苏、苏州工作以及对长三角一体化发展的历次重要讲话重要指示精神,自觉把生态绿色作为高质量发展的鲜明底色和根本宗旨,全力打造生态优势转化新标杆。

放大跨域协同优势。落实习近平总书记“先行探路、引领示范、辐射带动”要求,紧扣“一体化”和“高质量”两个关键词,坚持规划引领,示范区、先行启动区国土空间总体规划获批,水乡客厅详细规划作为全国首个跨省域国土空间详细规划正式发布,制定实施新三年行动计划、推进示范区高质量发展的若干措施,“一张图”构建人与自然和谐共生的生态格局。按下示范区建设“快进键”,坚持以项目化推动一体化,以一体化推动高质量,集中力量抓好先行启动区和“一厅一片”等重点区域建设,水乡客厅方厅水院江苏馆主体全部完成,沪苏湖高铁建成通车,苏州南站和盛泽站启用运营,鼋荡生态岸线全线贯通,形成“高铁极速达 + 绿道慢生活”场景,编织示范区绿色出行网络。深度融入沪苏一体化和江浙联动发展,集聚三地优势,践行“两山理念”,打造生态绿色高质量发展的实践地,获得国家发改委领导“大大好于预期”“三年大变样”的评价。

加强生态联保共治。2018 年,吴江在全国首创“联合河长制”,推动跨省域、跨部门流域水环境联防联治,实现“合力管”。自全域纳入一体化示范区以来,与上海青浦、浙江嘉善等地签订合作框架协议,建立示范区生态环境标准、监测、执法“三统一”制度,推动鼋荡获评示范区首个“示范幸福河湖”。扎实开展太浦河后续工程、吴淞江整治工程,建立优化“太浦河云管家”数字监管、立体感知的一体化治水新模式,增强跨域生态防治效能,使太浦河水质连续五年稳定达到Ⅱ类,持续提升数字化监管、跨区域协同治理质效。

进一步全面深化改革。深耕“一体化制度创新试验田”,深化跨区域生态环境保护制度改革,“跨界联合河长制”获评全国改革典型案例并向全国推广,鼋荡治理入选水利部水系连通及水美乡村建设典型案例,“长三角一体化战略下生态与发展‘双优势’转化”获评中国改革典型案例。坚持大胆试、大胆闯、自主改,聚焦不破行政隶属,打破行政边界,纵深推进土地管理、要素流动、公共服务等重点领域关键环节改革,在全省范围内首创“跨域通办·云综窗”,自示范区建设以来,形成154 项制度创新成果,其中 52 项向全国复制推广。高质量推进全域土地综合整治、农村集体经营性建设用地入市等国家级试点,统筹农用地、低效建设用地和生态保护修复,推动“工业生态‘数字管理’赋能经济高质量发展”入选中国改革地方全面深化改革典型案例,成功创建全国首个跨省域高新区,为协同做优长三角生态“绿心”展现吴江作为,贡献吴江力量。

二、彰显生态绿色高颜值,打造人与自然和谐共生典范

牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,以更高标准持续深入打好污染防治攻坚战,不断拓展绿色发展空间,促进人与自然和谐共生。

筑牢水生态基底。吴江河湖水域面积占比24.4% ,拥有大小河流 2663 条,省级以上保护湖泊330 个,占全省 62.7% ,以及 81 平方公里太湖水域和 48 公里太湖岸线。习近平总书记对太湖保护高度关心,反复强调“为太湖增添更多美丽色彩”。吴江坚持以高度的政治责任感护好“太湖一盆清水”,连续实施三轮东太湖综合整治工程,累计投入建设资金超 60 亿元,与生态环境部南京环境科学研究所开展战略合作,推进太湖生态环境新质生产力促进中心建设。以更高标准抓细抓实控源截污、蓝藻防控、有机废弃物处理利用等工作,太湖吴江水域年均水质稳定达到Ⅲ类,太湖连续 17 年实现安全度夏。统筹开展工业污水、农业面源污水和生活污水“三水同治”,“一湖一策”推动岸线综合治理和品质提升,实现全区农村生活污水治理全覆盖,运河水质稳定持续达标,推动长漾成为全省唯一入选水利部“幸福河湖”建设项目。2024 年全区地表水国省考断面水质达标率 100% ,优Ⅲ比例达 90.9% ,优Ⅱ比例达 81.8% ,创历年最好水平,2 个集中式饮用水源地水质达标率 100% ,展现河畅、水清、岸绿、景美的生态画卷。

狠抓污染防治攻坚。吴江坚持将源头治理作为根本策略,“像保护眼睛一样保护生态环境”。加强大气污染防治,突出抓好 PM2.5 和臭氧协同控制、氮氧化物和挥发性有机物协同减排,深化与生态环境部环境规划院合作,强化污染预测研判分析,加强重点行业深度治理和集群整治,持续优化产业、能源、交通运输结构,完成平板玻璃、垃圾焚烧和水泥熟料企业深度治理改造,推进低端低效设施提升改造和清洁原料替代,千余家企业挥发性有机物得到治理提升。2024 年实施年度大气治理项目165 项,优良天数比率 82.1% ,同比提高 2.4% , PM2.5 浓度 29 微克 / 立方米、同比下降 1 微克 / 立方米。加强土壤污染源头防控,统筹推进农业面源污染整治、耕地土壤污染修复试点和抛荒地整治,抓好固体废物、新污染物等治理,制订实施《吴江区“无废城市”建设工作方案》。目前拥有建筑垃圾处理能力60 万吨/ 年、危废收集处置利用能力 54.8 万吨 / 年、一般工业固废处理能力 43.8 万吨 / 年,促进各类固体废弃物减量化、资源化、无害化。吴江区《一般工业固废处置低碳县域示范项目》入选巴塞尔公约亚太区域中心2023 年“无废城市”减污降碳协同增效典型案例首批推荐名单。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:wshi20250404.pd原版全文

守护自然生态屏障。开展生态环境保护“大排查、大起底、大整治”专项行动,全面排查整治各类突出的生态环境问题。充分发挥国土空间规划的用途指引和刚性管控作用,更好地优化布局农业、城镇、生态等功能空间,严守生态保护红线,持续稳固以水为脉、林田共生、蓝绿交织的自然生态格局。深入践行长江大保护战略,坚持不懈地打好长江“十年禁渔”持久战,2020 年全面完成长江流域禁捕退捕任务,累计拆除太湖围网养殖面积 1.72 万亩,对7.7 万亩养殖池塘实施生态化改造,获评首批国家级水产健康养殖和生态养殖示范区。

三、加快发展新质生产力,推动发展方式绿色低碳转型

习近平总书记指出:“绿色发展是高质量发展的底色,新质生产力本身就是绿色生产力。”吴江一手抓生态治理,一手抓产业培育,在“有风景的地方”嵌入“新经济”,坚持走经济发展和生态文明相辅相成、相得益彰的新路。

推动传统产业转型升级。生态美不美,表现在风景,根子在产业。吴江区制造业基础厚实,拥有1.5万余家工业企业,坚持以“亩均、绿色、创新、能耗”论英雄导向,把生态治理与产业转型升级、土地开发利用等统筹起来,全国首创工业企业资源集约利用系统,推动土地、环保、能耗等资源高效配置。统筹推进“三治”“三优三保”、工业提质增效行动,全面推行“数据得地”,大力推进“工业上楼”、工业集聚区改造提升工程。近年来累计完成低效工业整优提升超 5 万亩,土地开发强度为 32.57% ,亩均税收从2016 年的 7.86 万元 / 亩提升至 21.47 万元 / 亩,年均增幅超 10% ,实现了从土地资源“欠账”到获评省国土资源节约集约利用模范县(市、区)的历史性转变。加强污染防治重点行业清洁化改造,不把传统产业与落后产能等同起来,“不搞一刀切”,依法依规、稳妥有序地淘汰落后产能和化解过剩产能,引导喷水织造、印染、涂层等产业链企业向园区集聚,为新旧动能转换和高质量发展腾出更多发展空间。“四合一”推进设备更新、技术改造、智改数转网联、增资扩产,以新工艺、新产品助力企业“脱胎换骨”,促进高端化、智能化、绿色化发展。

深化产业科技融合创新。吴江坚持教育、科技、人才一起抓,持续加强科技创新,坚持以龙头企业牵头、高校院所支撑、各创新主体协同打造创新联合体。累计培育国家级专精特新“小巨人”企业77 家、国家级企业技术中心 12 家,省级智能制造示范工厂 15 家、智能车间 224 个,推动永鼎、盛虹、迈为 3家企业入选省级制造业创新中心培育库,科润新材料牵头获评全省唯一的双碳科技创新专项“揭榜挂帅”项目。大力推进产业创新,持续巩固高端纺织、新一代信息技术、高端装备、新材料四大千亿级产业发展优势,聚焦高端纺织 + 新材料、新一代信息技术 + 数字经济、人工智能 + 制造业、新能源 + 绿色低碳等方向,不断提升新能源、低空经济、算力等新兴产业和未来产业集聚度。加速打造新能源第五个千亿级产业,推动光纤光缆产业集群入选国家级中小企业特色产业集群,建成江苏首家国家级制造业创新中心——国家先进功能纤维创新中心和2 家省级制造业创新中心(亨通海洋信息技术与装备创新中心和清华汽研院智能网联汽车创新中心),入选全省首批民营经济高质量发展示范区培育名单、制造业高质量发展示范区、创新型示范县。不断推动融合创新,深化构建“人才 + 项目 + 基金”全链条创新生态,既多出科技成果,又把科技成果转化为实实在在的绿色生产力,让创新链和产业链无缝对接,推动创新湖区的集聚度更高,显示度更强。

构建绿色低碳产业体系。吴江坚持把绿色低碳发展作为解决生态环境问题的治本之策,不断提升发展含金量、含新量、含绿量。坚持以实现碳达峰碳中和目标为引领,全面落实《长三角生态绿色一体化发展示范区碳达峰实施方案》,制订实施《吴江区碳达峰碳中和实施方案》。累计建成国家级绿色工厂 24 家、绿色供应链管理企业 5 家、工业产品绿色设计示范企业 5 家,省级绿色工厂 78 家,吴江汾湖高新区入选国家级绿色工业园区。认真落实降碳、减污、扩绿、增长协同推进战略部署,深化产业绿色化、绿色产业化。高标准建设纺织循环经济产业园、印染集聚区等,实施全国首单绿色科技创新债权融资计划,发放全省首笔生态贷,试点建设苏州市综合智慧零碳电厂,实现构建国内首个接入地区电网调度和省电网调度平台的零碳电厂,整县(市、区)屋顶分布式光伏开发列入全国试点。用 ESG 理念产业化探索近零碳示范标杆,推动恒力、盛虹登上2024 年《财富》中国 ESG 影响力榜。加快数字化绿色化协同转型,上线全国首个工业数据资产登记城市节点,正式点亮“东数西算”长三角算力调度中心,推动长三角工业互联网平台创新示范园区入选全省唯一的工信部试点,获评全国工业互联网推动数字化创新领先城区。

四、创造人居生活高品质,写好生态为民生态惠民答卷

吴江有着得天独厚的自然禀赋,新时代以来,吴江的天更蓝、地更绿、水更清,市民群众对生态环境的满意度、获得感显著提升,成功创建成国家生态文明建设示范区。

坚持山水林田湖生命共同体理念。集中连片推进耕地、湿地、绿地、林地生态系统修复,实施蚕桑、水稻田、渔业水域、湿地(森林)生态村等生态补偿。近四年粮食播种面积稳步增长,2024 年小麦播种面积、单产、总产实现“三增”,实施高标准农田建设 2.03 万亩,粮食产量 3.44 亿斤,创历史新高。近年来,建设幸福河湖 385 条,恢复植被面积近 10 公顷、湿地面积超 13 公顷,建成区绿地率、绿化覆盖率分别达 39.27%.42.64% ,人均公园绿地面积增加至 15.16 平方米,湿地保护率提升至 55.8% ,林木覆盖率近 20% ,东太湖生态园、苏州湾体育公园、万公堤等“城市绿肺”相继建成开放,同里湿地公园获评国家级湿地公园,太湖浦江源获评国家级水利风景区。持续加强生物多样性保护,建设吴江区生物多样性观测场站。全区累计调查到各类生物共 1334种,其中国家重点保护物种 48 种、珍稀濒危物种 52种。联合青浦、嘉善完成示范区首次生物多样性联合评估,共同发布生物多样性白皮书。深化“工业发达和人口稠密地区生物多样性保护样板区”建设,吴江生态保护案例亮相联合国生物多样性大会。

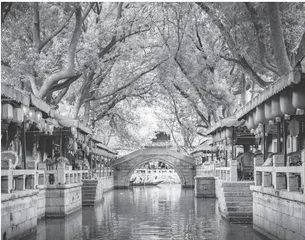

保留提升水乡肌理。厚植“湖草林田相依、诗画江南水乡”肌理,从内容挖掘、空间利用、环境提升、生态保护等方面下功夫,活化利用运河、丝绸、古镇、田园乡村等文化基因,串珠成链打造东太湖百里风光带、太浦河沪湖蓝带、大运河文化带。学习运用“千万工程”经验,组团式建设环长漾、环鼋荡、环澄湖、环太湖等农文旅融合发展示范片区。累计建成中国美丽休闲乡村3 个、中国传统村落2 个、省级特色田园乡村 17 个、省级传统村落 12 个、省级宜居宜业和美乡村 30 个、省级生态文明建设示范镇(街道)8 个、示范村 7 个,基塘种养与蚕桑文化系统入选第三批中国全球重要农业文化遗产预备名单。扎实推进农业农村现代化,持续擦亮生态底色。入选全国第一批农业生产全程机械化示范县创建名单、国家农业绿色发展先行区创建名单。

倡导绿色生活方式。着力提升人居环境品质。以“修旧如旧”的绣花功夫打造盛家厍、垂虹景区、云梨桥畔等城市更新项目,建立“公共自行车 + 共享单车 + 共享电单车”慢行“公交”系统,大力发展“高铁 + 旅游”,建设更多家门口的“口袋公园”、小微绿地,营造更多活力滨水空间和休闲体验。大力倡导绿色生产、绿色生活、绿色消费。打响生态文化品牌,积极推进环保设施公众开放、送法入企、宣传进社区学校等生态文明实践活动,引导各类市场主体和广大群众参与生态文明建设,共同打造独具江南水乡特色和魅力的生态绿色城市,为美丽中国、美丽江苏建设作出更大贡献。

(作者系苏州市政协副主席、中共吴江区委书记)

责任编辑:梁曙霞

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:wshi20250404.pd原版全文