绍兴:特色立法夯实法治之基

作者: 裘玮

良法是善治之前提。2015年9月25日,省十二届人大常委会第二十三次会议决定,绍兴市人民代表大会及其常务委员会可以开始制定地方性法规。这是绍兴法治史上的历史性一步,对城市经济社会发展具有里程碑意义。

此后,绍兴市人大及其常委会始终围绕市委决策部署,不断完善“党委领导、人大主导、政府依托、各方参与”的地方立法工作格局,深入践行全过程人民民主,扎实推进创制性立法、小切口立法、协同立法等一系列创新性实践,实现了“全国首创”“全省率先”等一系列突破性进展。如制定全国首部“枫桥经验”地方性法规《绍兴市“枫桥经验”传承发展条例》,落实全省首个协同立法项目《绍兴市浙东唐诗之路文化资源保护和利用条例》,创设全省设区市首部村庄规划建设法规《绍兴市村庄规划建设条例》等。截至目前,绍兴市已颁布实施地方性法规18部,为绍兴高质量发展创造良好的法治环境。

绍兴市人大常委会法工委有关负责人表示,获得立法权后,市人大一直在思考如何高质量推进具有地方特色的立法实践。

绍兴人大给出的答案是:“围绕中心、立足市情、着眼民生,探索打造一个‘古字系列’的标志性立法招牌,更好提升绍兴地方立法辨识度。” “地方特色是地方立法的灵魂,也是地方立法的生命力。”在绍兴市地方立法研究中心有关人员看来,绍兴历史悠久、文化厚重,素有水乡、酒乡、名士之乡等美誉,可以通过地方立法进一步筑牢绍兴古城文明的法治屏障,在法治轨道上保护、传承和发展这份独有的文化遗存。

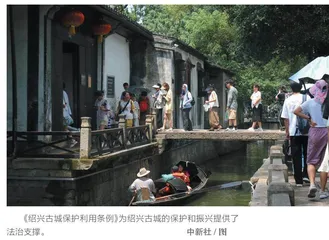

围绕“一座古城”,推出《绍兴古城保护利用条例》;围绕“一棵古树”,推出《绍兴会稽山古香榧群保护条例》;围绕“一条古河”,推出《绍兴市大运河世界文化遗产保护条例》;围绕“一坛古酒”,推出《绍兴黄酒保护和发展条例》……8年来,一大批极具“绍兴味”的管用好用的地方性法规相继实施,切实做到了立法为中心服务、为改革助力、为发展添彩。

以《绍兴古城保护利用条例》为例,它从顶层设计层面破解了古城复兴的历史禁锢和制度制约,自2019年施行以来,200多个重点项目相继上马,全力推动古城“文商旅”深度融合。其间,大量文化IP得以挖掘开发,重要历史文脉节点得到梳理活化,有效实现了历史文化资源的创造性转化和创新性发展。