能动调适:特大型城市数字化转型何以推进?

作者: 易承志 邱心怡

摘 要:城市数字化转型是推动城市治理现代化和满足人民美好生活需要的重要途径,然而既有研究对特大型城市数字化转型的条件与机制缺乏深入探讨。本研究基于TOE框架,结合注意力配置理论与整体性治理理论构建“动力模型”,以我国21个特大型城市为案例,采用模糊集定性比较分析方法研究特大型城市数字化转型的影响因素与组态路径。研究发现,特大型城市数字化转型是技术牵引力、组织支撑力和环境助推力互动与调适的结果,推进特大型城市数字化转型存在“技术—组织驱动型”“组织—环境驱动型”“协力—复合联动型”3种模式及6条路径,组织支撑力在其中发挥更为关键的作用。特大型城市数字化转型所需条件复杂多样,强调整体性治理与注意力同步机制,科技创新能力、政府数据开放、财政资源保障与横向政府竞争在多条组态路径中扮演核心角色。政府数据开放可与多对条件组合等效替代,辅之以数字化管理体制的支撑,以“殊途同归”的方式驱动特大型城市数字化转型。

关键词:特大型城市;数字化转型;整体性治理;注意力配置;条件组态

一、问题缘起

伴随着新型工业化、信息化、城镇化的加速推进,城市面临的挑战日益复杂,呼唤着治理范式的革新。城市数字化转型是在数字技术驱动下推进城市发展与治理模式实质性变革的过程,涉及技术、制度、理念等多向度和经济发展、社会生活、政府治理等多领域的系统性转变[1-2],因其有望优化城市公共资源配置、服务与治理效能,日益成为推进城市治理现代化、满足人民美好生活需要的路径选择[3]。

根据第七次全国人口普查结果,我国共有21座城区常住人口在500万以上的超大、特大城市(以下统称为特大型城市)[4]。特大型城市具有显著的规模与集聚效应,对于我国经济社会发展与现代化进程具有战略引领作用[5],然而其作为人口与风险集聚的复杂巨系统,对城市治理也提出了更高要求。在此背景下,城市数字化转型的创新实践于多地涌现,但不同城市的数字化转型水平存在明显差异,呈现出梯队式发展的不均衡态势[6]。围绕城市数字化转型的研究议题,学术界也展开了一些有益探索,然而既有研究多遵循“现状—问题—对策”的逻辑进路进行规范性或描述性分析,特大型城市数字化转型的差异化成因及多重影响因素之间的互动机理有待经验数据支持下的进一步深入探讨。

本研究据此提出以下研究问题:影响特大型城市数字化转型的条件组态为何?哪些条件对于推进特大型城市数字化转型更为重要?多重条件之间存在何种适配、互补与替代关系?本研究基于TOE框架,结合注意力配置理论与整体性治理理论构建“动力模型”,以我国21个特大型城市为案例,试图通过模糊集定性比较分析,揭示特大型城市数字化转型的影响因素与组态路径。

二、文献综述与理论框架

(一)城市数字化转型的研究进展

城市数字化转型的研究与数字时代对城市治理样态革新的吁求相伴而生,并得到了学术界日益增多的关注。研究者将城市数字化转型界定为在数字技术及要素驱动下城市形态与发展模式的结构性变革,强调其应以市民为中心[2]。围绕城市数字化转型的议题,既有研究主要对北京市“接诉即办”、上海市“一网通办”“一网统管”、杭州市“城市大脑”等创新实践进行了剖析[7],提炼出技术精准运用与体制机制适应性调整有机组合以推进城市敏捷治理等路径[8],及主体协同不足、制度尚未完善、数字包容有待拓展等滞阻[9],并从价值理念的平衡与调适、体制机制的整体性设计、技术与政策工具的耦合与适配等方面提出了优化建议[10]。对城市数字化转型影响因素的研究相对较少,更多研究聚焦政府数字化转型的影响因素,较多采用资源基础[11]、技术赋权与赋能[12]的视角,也有研究关注到组织构型与外部压力的作用[13-14]。在为数不多的聚焦城市数字化转型影响因素的研究中,顾丽梅和李欢欢基于上海、深圳和成都的比较案例分析,认为转型的领域聚焦与内容选择直接影响了城市数字化转型的样态,同时受到技术驱动及经济资源、政策助力等环境因素的共同影响[15]。郝文强等则基于动态能力理论视角进行模糊集定性比较分析,认为城市数字化转型以数据为基础要素,以数字创新能力和管理制度为重要动力,并受到财政资源和管理体制的约束,是多重因素组合作用的结果[6]。

既有研究从理论与实践层面为深化理解城市数字化转型做出了有益探索。然而,相关研究以理论推导和少量案例的描述性分析为主,具有更高外部效度的实证研究较少;对于城市数字化转型的影响因素关注有限,对于多方面影响因素之间相互关系、协同效应的系统探讨有待进一步深化;中国情境下的城市数字化转型多表现为地方政府创新实践的形式,与本土化的府际关系等理论对话亦有待进一步丰富与拓展。综上所述,中国情境下特大型城市数字化转型的条件与机制仍需进一步厘清,还需更有信服力的解释。

(二)理论基础与分析框架

TOE(Technology—Organization—Environment)框架认为组织对技术创新的采纳与应用受到技术、组织和环境三方面因素的共同影响[16],被广泛应用于电子政务、数字政府等领域。城市数字化转型表现为地方政府的创新实践,落脚于城市发展形态的结构性变革[2],涉及数字技术、组织结构、外部环境等多方面因素的交互影响[6],与TOE框架具有较强的适配性。TOE框架被认为具有较广的适用范围,但也因其较为宽泛的特征而受到部分学者的质疑,认为其不能提供建立因果关联的理论依据[17],对中国城市治理的特色实践也未必具备完全的解释力,呼吁着基于本土情境与具体领域的创造性调适。本研究基于中国特大型城市数字化转型的现实情境,引入注意力配置理论与整体性治理理论,对TOE框架的应用进行细化和延展。

根据既有研究,数字基础设施与科技创新能力作为技术条件是城市数字化转型的基础[6],特大型城市因其体量庞大尤其需要技术驱动城市风险预判与治理需求感知[18],为其数字化转型提供技术牵引力。对于组织和环境维度的二级条件,本研究引入注意力配置理论进行选取。根据有限理性假设,决策者的注意力是一种稀缺资源,组织决策的结果与决策者将注意力聚焦在哪些议题上密切相关[19]。城市数字化转型作为地方政府的创新实践,其效果有赖于城市政府的注意力投入水平,具有较好的理论适配性,将其嵌入TOE框架作情境化的补充,有益于深化对城市数字化转型的理论认识。注意力配置涉及注意力嵌入、分层与同步的过程[20]。注意力嵌入是指事件进入政府有限注意力的过程,由于全面数字化转型已上升至国家战略层面[21],嵌入逻辑已然存在,参照既往研究主要考虑注意力分层与同步方面的因素[22]。注意力分层可解释为地方政府基于专业化、显著性、激励性等机制对多重任务优先级的排序[20]。数字化管理体制的建立与完善,如专门大数据管理机构的设立,体现了政府组织的专业化程度,为特大型城市数字化转型提供组织支撑力[23]。显著性机制是指地方政府对于具有显著特征的事件,如与绩效考核关联度更高的任务给予重视与资源倾斜,侧重于对外部环境的反应;激励性机制则通常表现为上级政府通过激励设计引导注意力配置的过程[22],两者相辅相成,在城市数字化转型等地方政府创新实践中可具体化为府际竞争与中央政策的外部助推力[24]。注意力同步则强调注意力的持续性,由于城市数字化转型中技术创新、组织变革等均需要充分且持续的资源投入,本研究将其具体化为城市政府组织的财政资源保障[22]。

根据TOE框架,组织内外部的联系与沟通是组织条件中的重要一维,而对于特大型城市数字化转型而言,亦如邓利维(Dunleavy)所指出,整体与协同的决策模式是数字时代治理的核心要义[25]。整体性治理理论强调治理层级、治理功能与公私部门之间的协调与整合,从而更好地提供公共服务、回应民众需求[26]。整体性治理理论持有与TOE框架共通的整体性视角[26]29,更关注人的主体性与主体间互动,能够与TOE框架的多维度相互补充,嵌入其组织维度可通过主体与技术、环境调适的视角增进对特大型城市数字化转型的系统化理解。在城市数字化转型的实践中,“信息孤岛”“数据鸿沟”被认为是政府协同治理和公众参与的重要制约因素,特大型城市因其庞杂的治理结构尤其易陷入信息沟通链条的滞阻,建立完善政府数据开放共享机制有助于推动层级、部门、区域联动与公私合作、公民合供,提升数据运用与城市治理效能[27]。

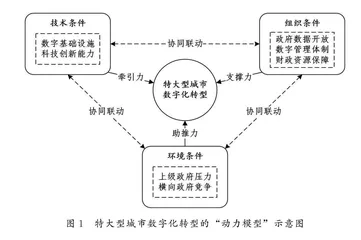

综上所述,本研究基于TOE框架的技术、组织和环境分析维度,结合注意力配置理论与整体性治理理论,构建了解释我国特大型城市数字化转型的“动力模型”(见图1)。

三、研究方法与数据

(一)样本选择

本研究选取中国21个特大型城市作为研究样本,主要基于以下四点考虑。第一,特大型城市的发展在中国的现代化进程中具有战略引领作用,然而其集聚性、流动性等特征对传统治理模式带来挑战,城市数字化转型的理念、目标与特大型城市的治理情境相适应,研究其数字化转型具有理论和实践上的重要性[5]。第二,全国范围内的特大型城市面临相同的中央政策导向、相似的庞大治理要素与复杂治理情境,总体具有可比性。第三,特大型城市广泛分布于我国东部、中部与西部地区,涵盖直辖市、副省级城市和一般城市,在数字化转型水平以及资源禀赋、管理机制等方面呈现差异,具有内部的异质性。第四,城市层面的相关数据均可通过政府门户网站、统计年鉴等公开渠道获取,体现出研究的可行性与可复制性;且部分案例经过多次调研,能够以第一手资料对实证结果进行印证与补充。

(二)研究方法

本研究采用模糊集定性比较分析(Fuzzy-Set Qualitative Comparative Analysis,fsQCA)方法,主要基于以下三点考虑:第一,城市数字化转型受到多方面因素的交互影响[15],而QCA方法能够识别复杂情境下条件变量之间的组合作用[28]。第二,我国特大型城市数量尚未满足大规模统计分析的效力要求,而QCA方法适用于中小样本数量的案例集合[29]7。第三,特大型城市之间的数字化转型水平及其影响因素多为程度差异而非“是”“非”区分,而fsQCA方法能够处理部分隶属的情况[29]28。本研究使用fsQCA 4.1软件进行数据处理与分析。

(三)数据收集与变量测量

考虑到数据的可靠性与可得性,本研究主要通过《中国数字城市竞争力研究报告》《中国城市统计年鉴》《中国地方政府数据开放报告》及政府门户网站、北大法宝、北大法意网等公开渠道,收集城市层面的客观数据以用于变量测量。考虑到因果关系具有时间次序[30],结果变量的测量使用2022年数据,条件变量均使用2021年数据。此外,经过对上海市、杭州市等部分典型案例的实地调研,获取了半结构式访谈等第一手资料,有助于深化结果解读与案例对话。

1.结果变量

本研究关注的结果变量为城市数字化转型水平,采取中国电子信息产业发展研究院发布的《2023中国数字城市竞争力研究报告》中数字城市竞争力排名进行衡量。该报告基于数字经济、数字治理、民生服务等六个维度,对2022-2023年城市数字化转型水平开展了系统评估。