数字身份视角下持久性不平等的生成逻辑

作者: 夏志强 单凌凡

摘 要:平等是人类追求的重要价值,也是社会主义核心价值观的内在要求。人类社会普遍存在着事实上的不平等。进入数字时代,人们期待数字技术能实现或增进平等,但事实上数字技术不仅没能实现平等,甚至塑造了新的不平等结构。数字空间的主体交往和行为选择是具有身份性的,数字时代数字身份的建构与不平等问题之间存在着内在的联系。数字身份建构虽然蕴含着消解不平等的积极因素,但一方面延伸和复制了既有的不平等,另一方面又塑造和延续了新的不平等结构,使不平等问题进一步复杂化和持久化。因此,数字身份建构过程和不平等之间的联系是讨论数字时代不平等问题的一个重要切入口。着眼于数字身份对不平等的作用,通过阐释数字身份的概念,结合数字身份展现出来的建构路径和新特征,基于传统持久性不平等的理论框架来建构数字时代持久性不平等的分析路径,有助于对数字及数字身份如何作用于不平等、数字空间中的“不平等”如何形成并延续的运作机制等问题进行理论的分析与探讨。

关键词:数字身份建构;数字不平等;持久性不平等

一、数字身份:持久性不平等问题研究的新窗口

数字时代给人们带来了什么?人类社会正步入数字时代,数字技术与人们生活的融合程度日益提高。数字技术并不只是一项新技术或者一个更加便捷的工具,技术的变迁会带来社会的深刻变革,这已经在前三次工业革命后人类社会的巨变中得到印证。

数字技术诞生伊始,在社会价值上被寄予厚望,被视作推动“自由、平等与民主”的力量[1]。然而,现实的发展并不尽如人意。数字技术的扩张并不平衡,在国家之间、同一国家的不同地区之间,甚至不同阶层之间都出现了技术的普及差距,造成了“数字鸿沟”[2]。随着数字技术的快速发展及其对社会生活深度嵌入,学术界开始重视数字鸿沟的社会意义。学者们发现数字技术上的差距不仅仅是技术性的,更是社会性的,本质上是现实社会的差距或不平等的延伸。因此迪马乔(DiMaggio)等人主张,在数字时代应集中关注使用者内部的差异,用内涵更深、外延更广的“数字不平等”概念来代替“数字鸿沟”[3]。“数字不平等”不仅仅是现实社会不平等的结果和数字化表现,甚至强化和重塑了现实的不平等[4]。

“数字不平等”的内涵实质上体现着数字时代不仅存在社会不平等,且数字技术延续和强化了现实社会的不平等。这其实是两个层面的问题:第一个层面是不平等的存在和产生,即一般意义上的“不平等”问题;第二个层面是不平等的存续和强化,即“持久性不平等(durable inequality)”问题。目前,社会对数字时代“数字不平等”的定义[5][6][7]、表征[8][9][10]及成因[11][12]问题比较敏感,而对数字技术是如何与现实相互作用,延伸既有不平等且生成新的不平等,尤其是在技术的作用下不平等结构是否会“持久”的问题关注不够。事实上,在传统意义上的不平等讨论中,对不平等“持久”问题的讨论也相对缺乏。

平等是人类社会的理想追求,是人们渴望在社会生活中消除人与人之间的歧视,从而在政治、经济、社会等方方面面的待遇或地位能够公平一致的愿景。中国自古便有“不患寡而患不均”的思想,西方自亚里士多德开始便有关于“公正”与“平等”的讨论[13],人作为个体是生而平等和自由的观念更是西方近代启蒙思想家的普遍共识。对平等的讨论与追求是古今中外思想演进的主要线索之一。但现实是,人类社会普遍存在着事实上的不平等,正如卢梭(Rousseau)所言,自然赋予人类平等,而人类自己创造了不平等[14]。社会不平等是一种深藏在社会结构内部的社会群体之间的关系[15]。在前数字时代的讨论框架下,一般有两种视角去观察不平等现象。一种是层级的视角,也就是一般意义上的不平等讨论。按照马克思主义理论,具有共同经济基础的人群会形成“阶级意识”,最终形成阶级,而阶级之间是不平等的,社会不平等的内核就是阶级不平等。马克思(Karl Marx)的阶级理论和韦伯(Max Weber)的阶层理论是上世纪最主要的分析范式,阶级分析是分层研究中最为重要的分析视角和概念工具之一,阶级甚至可以说是社会学中的唯一自变量[16]。不同主体间经济、地位、权力乃至机会的不平等分配是一般意义上不平等讨论的主要思考方向。

在马克思主义分析框架下,经济因素发挥着决定性作用,经济不平等是社会不平等的根源。由经济基础决定的人群形成了一个“金字塔”式的层级结构,不同层级之间存在着显著的不平等。问题在于,不平等的形成是问题的一面,不平等的持久和扩散则是问题的另一面。对21世纪的政治现实观察后,弗朗西斯·福山(Francis Fukuyama)发现,左派已没那么着重于全面经济平等,而更想促进各种被认为遭边缘化的群体的利益,右派也企求保护传统的身份认同[17]。以美国为例,在后工业时期,种族主义和阶层分化现象有机地结合在了一起,使得更多的黑人不得不面临族裔和阶级的双重压迫,在经济危机来临之时,许多黑人往往是最先被解雇,经济复苏之时却又是最后被雇佣[18],美国的社会冲突已不仅是经济叙事所能解释清楚的,也是身份政治与种族歧视的叠加[19],若仅采用经济分析和阶级分析方法,难以回答这种长期存在的族裔不平等和冲突现象。正是在此背景下,更加关注不平等除“经济”外其他影响因素的分类视角应运而生,人们开始探讨“身份(identity)”及身份之间的“持久性”不平等。

持久性不平等指的是社会中那些不以时间、空间和阶级阶层为转移的长期存在的不平等现象。在学术界,已有学者关注到了持久性不平等问题,霍夫(Hoff)运用“社会身份”这一概念来分析社会歧视影响个人成就的机制[20],查尔斯·蒂利(Charles Tilly)则引入了“社会边界”的运行机制分析,认为边界的变化影响政治身份的效用、经济剥削和分类歧视等方面[21]。此外,有学者注意到,不管是计划的发展还是非计划的发展,都经常对妇女造成不利的影响,性别间原有的不平等往往没有随着发展而消除,新的不平等却不断出现,且这些不平等跨越了阶级、文化和民族的界限而广泛存在[22]。尽管这些研究的话题领域各异,表述也不尽相同,但都有共同的概念指向——“身份”。“身份”是理解持久性不平等问题的关键,若讨论为何经济资源、权力的配置始终在某些群体之间出现倾斜,倾向于某一方,从而出现持久性不平等现象,需引入“身份”的概念进行理论上的补充和扩展。身份既是一个客观性的概念,是社会对个人和群体的要求和规范,也是一个主观性的概念,是个人对自身的认知与认同[23]。与基于经济基础的阶级和阶层不同,不同身份之间的可跨越性相对较差。经济水平和社会地位在某种程度上是连续的,经济基础的改变往往会带来阶级和阶层的改变,阶级和阶层因而是动态变化的。但是,基于不同的种族、肤色、性别和国别所塑造的“身份”特征却难以跨越,是不连续的有界类别(bounded categories),身份边界与社会机制的结合会使得不平等更可能持久化且难以改变。身份间的差别既是不平等的现实表征,也是造成“持久性不平等”的原因之一。当下,“身份”的狭窄化与广泛化现象同时存在[24],不同身份群体间的认同、分化、协作、冲突日益成为世界政治舞台上的重要话题,也是持久性不平等分析的重要切入点。

进入数字时代,“数字身份(digital identity)”逐渐出现,且常常有别于现实中的“身份”,这使得人们在现实场域和数字场域中,各自都有一个标记自我的“身份”。数字身份的形成给传统身份特征带来了一定程度的改变,二者有重叠和交叉的部分,但数字身份又展现自身新的特征。在传统现实身份,尤其是性别、族群等群体身份已经基本固定,形成相对稳定认同和社会关系的情况下,数字空间却实现了人群的再划分,为社会关系带来了新的变化和不确定性,个体身份特征和分类经历了与现实不同的遮蔽和呈现过程,遵循一套阶级和阶层特征相对隐蔽的“扁平化”建构逻辑。出现“数字身份”这一新的变量之后,与身份密切相关的持久性不平等现象会因之产生何种变化,数字身份是否能突破既有身份关系下形成的持久性不平等?身份,尤其是数字身份这一因素如何影响持久性不平等问题?都需要重新加以审视和思考。因此,讨论数字身份的建构过程及其对“持久性不平等”的塑造,是“身份”与“持久性不平等”分析框架在数字时代的一次更新和迭代,对贯通“现实不平等”与“数字不平等”问题,理解不平等何以存续提供了新的观察角度。

二、“身份”分析视角与持久性不平等

“身份”是个人的标识符[25],在政治学话语中,身份意味着“资格”,是个体在某一范围尤其是国家中的正式成员资格[26];在社会学话语中,身份意味着“认同”,即某个人或群体试图追寻和确认的自己在文化上的“身份”[27]。身份边界两侧是与阶级不完全同步的,传统中国社会中的“举人”“秀才”等身份群体,即便身无分文也能拥有一定的社会地位,身份边界两侧因此也往往是不对称的,不同身份往往意味着不同的社会权力和权利地位,在身份之间追求社会补偿的方案虽能改善,但无法消除身份之间的隔阂与排斥,难以改变导致不平等的深层原因[28]。

在以往对不平等问题的讨论中,按照不同的原则,对是否平等的理解也有所差异。罗尔斯(John Rawls)[29]、卡里尼克斯(Alex Callinicos)[30]等人强调起点公平的“机会平等”原则,让拥有同样才华和抱负的人拥有大体相同的成功机会。德沃金(Ronald Dworkin)[31]提出一种“资源平等”的观点,在批评和修正罗尔斯理论的基础上提出了著名的“钝于禀赋、敏于抱负”原则。此外,还有阿马蒂亚·森(Amartya Sen)[32]的“能力平等”、迈克尔·沃尔泽(Michael Walzer)[33]的“复合平等”等观点。这些关于平等与不平等问题的讨论已经达到了相当程度上的理论纵深,不过总的来看,仍属于“一般意义上的”不平等讨论范畴。在这一范畴下,个体的能力、抱负、机会及与之相关联的不平等是学者们关注的重点,“身份”在此时很大程度上是不平等问题产生的结果。例如由于机会、能力、资源的差异产生的穷人和富人、资产阶级与无产阶级的身份分化。如前所述,在一般意义上探讨不平等的形成是问题的一面,而不平等的扩散和持久是问题的另一面,随着不平等问题讨论的不断深入,学界逐渐注意到“持久不平等”现象的存在,并围绕这一现象展开了广泛而深入的讨论。

相较于一般意义上的不平等问题探源,“持久性不平等”的讨论更加关注群体落入的长期、广泛的不平等结构。无关个人禀赋与抱负,某一群体成员由于具有某种特定的“身份”(如女性、黑人等身份群体),就会长期占有或者被排斥在某种资源和机会之外,“身份”在此时成为形成不平等的原因之一。观察和理解这种现象,即持久性不平等研究与一般意义上不平等研究的区别所在。而在讨论持久性不平等问题时,查尔斯·蒂利的理论尤其值得关注。蒂利采用一种组织和功能主义的视角,将“类别”与持久性不平等建立了联系。为了解释这种难以被察觉的不平等机制如何发挥作用并最终形成身份间的持久性不平等,蒂利构建了分析持久性不平等的理论框架。其中,有四个最为核心的概念:剥削(exploitation)、机会囤积(opportunity hoarding)、模仿(emulation)和适应(adaptation)[34]9-16。剥削是指掌握资源的人利用自己拥有的资源,将其他人排除在他们创造的价值之外;机会囤积是指某一身份的成员占有资源并利用这种资源维持身份类别的存续,并排斥其他成员的过程;模仿是将社会关系从一种环境移植到另一种环境的过程;适应是在不平等已经形成和存在的前提下,为了适应这种结构发展出来的种种行为。其中,剥削和机会囤积是资源占有的手段,这一过程会产生不平等,模仿和适应则将这种不平等强化。这一理论对持久性不平等问题的讨论产生了深远的影响。洛兰时(Lorant)等人引入蒂利的理论来解释影响种族间健康不平等的机制[35],佩利瑟里(Pellissery)等人依据蒂利的观点,探讨了两种为处理种姓歧视而制定的政策,并分析这类政策在推动种姓间平等过程中所发挥的作用[36]。也有学者对蒂利的理论进行了批评,A.Morris认为,蒂利在理论建构过程中过于强调组织和功能的作用,忽视了文化的作用,而且难以解释家庭继承制度是如何在持久性不平等的生产中发挥作用的[37]。

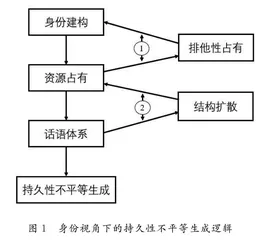

不可否认,蒂利理论中关于资源占有和排他的部分,以及这种占有是如何通过结构的模仿和扩散使不平等得到强化和持久的诸多讨论,为持久性不平等问题的研究提供了非常有益的观察视角。然而,从概念的角度看,蒂利更多采用的是“类别”这一更具有自然属性的概念。生理差异、自然禀赋等客观条件造成的不同都可以归为“类别”的范畴,这就使得概念过于宽泛。事实上,不平等更多是一个政治和社会的概念,人类的政治和社会活动产生了不平等。与“类别”的概念相比,“身份”则是一个更加偏向成员资格、政治、社会和文化认同的概念,“类别”经过社会化的过程会形成“身份”。霍夫(Hoff)等人的研究发现,公开披露一个人在特定群体中的成员身份会改变他的行为,从而使过去歧视的影响得以长期存在[20];桑普森(Sampson)等人则调查了城市社区这一不同身份群体之间存在的长期的贫困和不平等现象[38]。持久性不平等与其说是发生在“类别”之间,不如说是发生在特定“身份”和身份群体之间。不论是蒂利对“类别”的关注,还是洛兰时(Lorant)和霍夫(Hoff)等人关于成员身份的讨论,都实质上反映出“身份类别”不仅仅是经济、政治、社会的不平等将人群划分之后所产生的结果。这种由于自然和社会等因素形成的人群划分和身份认同,本身就生产和延续着不平等,“身份”是生成持久性不平等的重要因素。在此基础上,本研究基于“身份”这一问题核心,将持久性不平等的生成概括为两个主要环节,如图1所示: