党建引领乡村振兴规则重塑:典型类型、行动策略与情境适配

作者: 刘开君 郭剑鸣

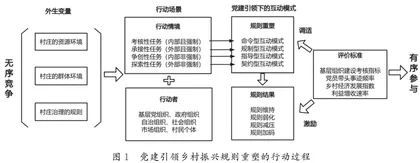

摘 要:党建引领在乡村振兴中承担统合和带动作用。在乡村振兴多场域类型下,科学抽象党建引领乡村振兴规则重塑的行动逻辑与策略,有益于指导基层党组织整合乡村振兴资源,提升乡村振兴效能。通过制度分析与发展(IAD)框架的深度挖掘,选择综合权威(强制,非强制)和资源来源(组织内部,组织外部)两个变量,以中国式现代化乡村振兴为情境构建党建引领乡村振兴规则重塑的分类模型,抽象出命令型重塑、指导型重塑、规制型重塑、契约型重塑等四种党建引领规则重塑的典型类型,并采用多案例比较,剖析“规则贯彻”“规则附加”“规则变通”“规则再造”等党建引领乡村振兴规则重塑的行动逻辑与策略。研究表明,基层党组织作为关键参与者和核心行动者,在乡村振兴资源优化配置中,遵循着权威调控的行动逻辑,发挥着“调适性引领”功能。基层党组织通过重塑社群行动规则,引导和激励乡村振兴中的多元行动者作出符合“组织期望”的理性行为选择,推动各类行动者从无序竞争走向有序参与,进而实现乡村振兴目标。

关键词:党建引领;乡村振兴;规则重塑;行动策略;调适性引领

一、问题提出与文献回顾

乡村振兴是实现全体人民共同富裕的必然要求及重要举措,对促进全体人民共同富裕具有全局性的、根本性的、长期性的作用[1]。党的二十大报告旗帜鲜明地指出“全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村”。因此,乡村振兴的进度及质量,既是共同富裕目标的重要内容,也关系到以“中国式现代化”推进中华民族伟大复兴的实践成色,是需要作出理论回应的重大实践议题。习近平总书记指出,实施乡村振兴战略,各级党委和党组织必须加强领导,汇聚起全党上下、社会各方的强大力量[2]。党建引领并非大包大揽,而是需要通过资源、声誉、利益、规则等相应的引导激励措施,带动相关行动主体积极有序参与到乡村振兴实践中来,共同推动乡村振兴走深走实。纵览乡村振兴的地方实践可知,政府主导、市场介入、社会自主三种策略路径一般被综合采用,但如果缺乏“因地制宜”的调适也会造成治理规则无所适从。换言之,需要通过党建引领的差异化策略因地制宜地塑造行动规则,引导政府、市场、社会等不同行动主体有序参与乡村振兴。同时,组织必须依赖一定的资源才能实现生存和发展。因此,重塑乡村振兴领域的治理规则以优化资源配置,就成为党建引领乡村振兴的关键点。

然而,政府和市场规则混杂造成的地方“发展冲动”[3]、政府部门“政绩冲动”[4]以及资本“逐利冲动”[5]等多元主体自利倾向也造成了乡村振兴领域的规则困境。第一,政府主导乡村振兴的规则“变通”。在压力型体制之下,乡村振兴被视为新的竞争标的[6],催生出诸多新的竞争举措。上级“造试点”和“树典型”的要求层层加码,加之严格的问责压力和淘汰制度,让个别地方的乡村振兴异化为“政绩比拼”。这就导致基层政府和基层群众自治组织不约而同地选择“上下合谋”[7]“运动式”[8]或“共识式变通”[9]等方式应对,让实践中的执行规则蜕变为“操纵规则”。第二,市场介入乡村振兴的规则“替代”。市场资源集中涌入乡村,在助推乡村产业快速增长的同时,也造成了村庄中的集体产权淡化、收益分配不均、“谋利型经纪”[10]等问题,导致“牟利规则”替代了“发展规则”。第三,社会自主推动乡村振兴的规则“让位”。尽管我国大力践行社会主义基层民主和乡村自治,但乡村社会的半熟人社会治理情境叠加自治组织“行政化”趋势的相互强化,使得正式规则往往不得不让位于脸面、情分、亲缘、地缘关系等“潜规则”。其结果是,虽然乡村振兴投入不菲,但“操纵规则”“牟利规则”“潜规则”等规则困境造成了“内卷化”消耗。归根结底,其本质在于正式规则在某种程度上和一定范围内被非正式规则和潜规则所替代,从而侵蚀了乡村振兴的合法性绩效,再反过来阻滞着乡村振兴领域集体行动的达成。

为破解乡村振兴困境,党建引领作为一种极具中国特色的治理方案,被认为是破解基层治理领域难题的一种有效方式,也是一种权威的组织安排,不仅能有效提供乡村振兴急需的规范性、共识性和约束性等要素支持[11],而且还可作为维持利益主体间平衡的统合性力量[12],通过政党的政治权威主导构建乡村发展秩序,实现治理规则的变革重塑。

中国共产党的使命与责任是党建引领乡村振兴的内驱动力,共同塑造党建引领乡村振兴的制度规则基础[13]。既有研究将“党建引领”视为一个集合性概念,相关文献从宏观政治叙事、科层组织运行、微观行动方案等视角,说明了党建引领乡村振兴的重要性、必要性及可行的治理策略。然而,既有研究缺乏一种中观性解释视角,特别是在党建引领如何推动乡村振兴规则重塑方面预留了空间。同时,实现各种资源的优化配置是推进乡村振兴的基础条件。基于此,本研究聚焦党建引领乡村振兴规则重塑的“过程黑箱”,通过与制度分析与发展(IAD)框架展开深度对话并构建分析模型,抽象出党建引领乡村振兴资源优配规则重塑的四种典型类型。然后,采用Z省S市党建引领乡村振兴的多案例比较分析,对四种典型模式进行实证研究,揭示党建引领如何推动实现乡村振兴规则重塑,剖析基层党组织作为关键参与者和核心行动者采取差异化行动的内在逻辑机理,并深描和分析四种不同的行动策略,旨在推动党建引领的功能价值与具体事务实现有机衔接。具体回应如下问题:第一,基层党组织通过重塑规则实现资源优配的实践类型有哪些?第二,不同典型类型背后蕴含着怎样的组织行动逻辑?第三,基层党组织如何优化引领策略,全面推动乡村振兴?

二、资源优配:党建引领乡村振兴规则重塑分类模型

长期以来,人类一直在寻求优化公共事务治理之道。由于公共池塘资源具有竞争性和非排他性,“共同提供与(或)提取这类资源的人们面临着普遍的悲剧性情境,即个体理性导致集体的非理性”[14],若每个行动者习惯性根据自身利益最大化原则采取行动策略,则可能造成公共池塘资源的提供与(或)提取过程中的负外部性以及悲剧性结果。对此,以奥斯特罗姆(Ostrom)夫妇为首的政策分析团队致力于研究破解公共池塘资源治理困境的制度理论,摒弃了政府管制与完全私有化“二元对立”的传统窠臼,转而构建了制度分析与发展(IAD)框架,持续探求行动者如何在行动场景中平等协商对话,建立并遵守自治机制以促使社群利益实现帕累托改进的规则及策略,探索解决“公地悲剧”“囚徒困境”“集体行动的困境”等公共池塘资源治理中普遍存在的“搭便车”问题[15]以促成集体行动。需要特别注意的是,制度分析与发展(IAD)框架虽然被视为社会科学的“元理论”,提供了制度分析的通用语言、有益概念以及包含多学科的范式[16],对复杂性情境具有较强解释功能和适用性,但其所强调的“平等协商对话”需要遵循一定的规则约束才能实现。基于此,本研究聚焦探究何种因素以及如何重塑乡村振兴规则并促成利益相关方的集体行动。

规则是规定性的、情境性的、可被遵守的共同信念[17],也是影响主体行动的核心变量,其价值在于约束人们决策的行为规则、共同规范和操作策略[18]。袁方成指出“制度创设的多层级嵌套意味着,低层级的应用规则必然受高层次的治理水平和政治结构的决策影响”[19],可见规则与政治结构和制度选择关系密切。因此,重塑社群规则是党建引领乡村振兴的核心机制。若以乡村振兴为行动场景,政府部门、基层主体、市场组织、社会组织及村民个体等利益相关者(行动者)依据自身利益最大化原则做出行为选择,大概率会产生地方“发展冲动”、政府部门“政绩冲动”以及资本“逐利冲动”等三个前述问题,并造成乡村振兴实践中的规则困境。对此,基层党组织亟须发挥政治权威优势和组织优势,综合运用正式和非正式规则以促成集体行动。从治理主体看,国家、社会和市场之间互相博弈、协调和互动,型构了一种介于“完全市场化”和“威权主义”间的多元主体合作治理[20]。从治理过程看,乡村振兴的资源投入和绩效产出受多种因素影响,只有深度解析行动者和行动情境之间的互动关系,揭示隐藏其间的行动策略,才能厘清党建引领乡村振兴从无序竞争走向有序参与的组织行动逻辑。根据制度分析与发展(IAD)框架,确定行动场景是制度分析的首要步骤,而行动场景包括行动情境与行动者两个因素,且行动情境描述的外部环境包括自然世界的性质、社群性质以及实际运行规则等内容。因此我们认为,分析乡村振兴场域中党建引领乡村振兴应囊括环境变量、行动场景和行动者三大模块(见图1),至于这些关键变量之间的互动关系如何确定,则受特定场域乡村振兴所遵循的治理规则影响,这也是本研究的重点内容。

第一个模块,环境变量(Exogenous Variable),包括乡村的自然属性、共同体属性和行为规则。总体而言,发展中国家的乡村普遍面临着自然禀赋脆弱、配套设施滞后、内生动力不足等问题[21],呈现出典型的“脆弱共同体”属性特征。在基层实践中,为了实现资源配置的帕累托最优,村庄一般依靠基层党组织构建一整套正式和非正式的行动规则,本质上就是通过党建引领实现乡村振兴规则重塑。

第二个模块,行动场景(Action Arena),主要描述外生变量基础上的行动情境和行动者之间的互动过程。规则塑造了行动情境,进而影响行动者运用的激励结构与选择逻辑[22]。一方面,行动情境是制度分析与发展(IAD)框架的焦点,也是乡村振兴战略下各类行为选择聚合形成的社会空间,被用以分析、预测和解释既定规则制度下行动主体的行为选择过程[23]。乡村振兴的行动情境极为丰富,充满了复杂性与多变性,特别是村庄可能同时面临考核性、承接性、争创性、探索性等多样性的任务压力,必须采用差异化行动策略。另一方面,基层党组织、政府部门、地方治理主体、市场组织、社会组织以及村民个体等众多利益相关者(行动者)在乡村振兴过程中的利益和价值诉求存在显著差异。如果缺乏规则限制和权威的制度规则约束,不同行动者基于利益最大化的理性选择则可能导致集体非理性的消极后果。例如,毫无节制地消耗和浪费资源,最终造成“公地悲剧”。为此,必须依靠权威调适创设行动规则,来约束各个行动主体的行动策略和行动结果,督促和监督各行动者协同行动。

第三个模块,党建引领下的规则重塑典型类型、行动策略及可预测性结果。基于基层治理“一核多元”制度安排,基层党组织在乡村振兴场域中具有决定性话语权,因此本研究重点关注党建引领作为一种权威调控机制,如何推动村庄内部和外部(行动场景)各种资源优化配置。在乡村振兴过程中,规则受到群体中社会关系的限制[24],并根据行动情境动态调适,可兼具动态情境性和变化性特征的规则具备“被塑造”的可能性[17]。差异化规则必然衍生差异化的规则类型和行动策略,进而导致乡村振兴战略实施绩效的差异性。

在乡村振兴行动场景中,行动者依据情势变化而执行差异化的行动策略,构成不同的规则重塑典型类型,也动态建构着微妙的互动规则。根据规则层次,党建引领贯穿于乡村振兴的全部领域和所有环节,属于高位阶的制度安排,居于统摄性位置。换言之,在党建引领乡村振兴的行动情境中,党组织作为关键参与者和核心行动者,可发挥组织、协调、整合、指导、监督等功能[25],重塑社群行动规则,主导相关政策制定和执行,同时掌握着潜在的激励分配权和考核权,以引导和激励其他行动者按照“组织意图”作出行为选择,优化资金、人力、物力等资源配置,完成乡村社会的政社统合、村社统合和村企统合[26],及时破解可能产生的基于个体理性造成的集体行动困境,推动乡村振兴实现有序高效发展。

那么,在乡村振兴的实践场域中,基层党组织主要依靠何种方式协调不同行动者重塑行动规则呢?这取决于两个关键变量:第一个关键变量,是党组织引领乡村振兴规则重塑采取的权威类型。约瑟夫·奈(Joseph Nye)[27]和罗伯特·基欧汉(Robert Keohane)[28]的研究表明,权威既可依靠强制性权力生成,也可依靠专业知识等非强制性权力生成,即“硬权力”(hard power)和“软权力”(soft power)两种类型。由此衍生出强制权威和非强制权威两种典型的权威类型。然而,在治理实践中往往需要根据具体情境灵活采用两种权威,换言之,党组织可通过强制权威(命令、规制等强制措施)或非强制权威(指导、契约等非强制措施)引导或激励村庄实现资源优化配置。第二个关键变量,是资源类型。依据资源拥有者与党组织的位置关系可划分“组织内部”和“组织外部”两个维度。资源依赖理论创始人杰弗里·莫佛(Jeffrey Pfeffer)和杰勒尔德·R.萨兰基克(Gerald Salancik)认为,组织为了生存需要汲取各类资源,这些资源可能来自组织的内部和外部,组织与环境因为资源获取而构建的互动关系,构成了组织的生存基础[29]。据此,这里选择综合权威类型(强制或非强制)和资源来源类型(组织内部或组织外部)两个变量作为分类标准构建分析模型,从而抽象出党建引领乡村振兴规则重塑的四种典型类型(见表1)。在引入“党建引领”这个关键机制之后,重点分析和深描党组织如何发挥创设行动目标、重塑行动规则并监督实施等作用,同时通过灵活运用显性激励分配和潜在惩罚威胁等手段,激励和约束各行动者的行为选择,避免不同行动者平等对话过程中可能由于权威缺失而造成“议而不决”的问题,或由于各个行动者的理性自利而难以达成顺畅的集体行动。不同行为选择反映行动者与行动情境间的规则变迁,能动性地贯穿于乡村振兴全过程并影响和制约着组织绩效目标达成。