工作专班制:应对超大城市治理极限的创新机理与路径选择

作者: 嵇江夏 唐亚林

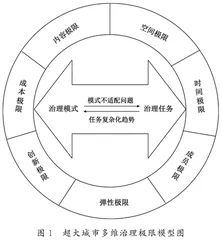

摘 要:超大城市在治理过程中呈现出诉求多元、问题叠加、风险频发等趋势,以科层制为组织逻辑的常规治理模式日益暴露出部门职能交叉、条块协同不畅、资源调度迟滞等现实短板,引发了难以治理的规模化困境。在构建超大城市多维治理极限模型的基础上,聚焦工作专班制,探讨其作为非常规治理模式的创新机理,挖掘其突破治理极限的有效路径。研究发现,超大城市治理场景下,普遍存在复杂治理任务与常规治理模式间不完全适配的现象,由此在内容、空间、时间、成员、弹性、创新、成本等七个维度产生了治理极限问题。工作专班制作为一种新型治理模式,通过创新实体化、创新规模化、创新规范化与创新合法化等环节,实现了创新制度化目标,并与常规治理模式互为补充,塑造了兼具规范性与灵活性的治理路径,有效突破了超大城市的治理极限。未来应进一步推动工作专班制的规范化与合法化建构,塑造常规治理模式与非常规治理模式有机协调的融合型治理模式,对治理极限实行动态突破,进而深度拓展我国超大城市治理的有效性边界。

关键词:超大城市;规模治理;治理极限;工作专班制;创新机理

一、引言

中国在人口、国土、经济、服务等领域所呈现的超大规模性,一方面被长期忽视,另一方面近年来开始被纳入到国家治理的整体范畴并得到关注,由此让治理规模成为推进国家治理现代化进程中日益受到重视的一大关键变量。一国在统领、整合、管理其领土及国民的空间体量与实际内容,即为治理规模的基本构成[1]。我国作为一个拥有14.4亿人口、国土面积占全球陆地总面积6.44%、经济总量位居世界第二的大国,超大规模已成为我国治理实践的显著背景、条件与特征[2]。

在总体治理规模持续扩张的背景下,城市作为人类活动与社会发展的重要载体,呈现出了体量激增、资源集聚等演进特点。2023年末,我国常住人口城镇化率已提高到66.16%[3]。根据《国务院关于调整城市规模划分标准的通知》,城区常住人口1000万以上的城市可被界定为超大城市[4]。超大城市的快速崛起,有效带动了都市圈或城市群的衍生与拓展,成为我国城市化发展进程的显著特征[5]。《中国城市统计年鉴2023》显示,上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津7个超大城市的城区户籍人口总数已达到10772万人。

超大城市规模的持续膨胀,伴随着人口、资源、信息、技术、资本等要素的高密度汇集与相互叠加,进而导致治理系统产生正向与负向并存的规模缩放效应[6]。从正向维度看,庞大的人口基数可在劳动力领域形成规模红利,各类生产要素的资本化可带来资产增值;在遭遇风险性冲击时,大规模的治理体量也将产生更强的系统韧性[7]。从负向维度看,治理对象众多、地域差异显著、社会结构复杂、政策议题多元等现实挑战,使得城市治理系统在运作中承担了巨大的规模性负荷,治理的可行性边界、有效性边界随之受限。

为了应对总体规模扩张所带来的治理挑战,超大城市治理者往往采用科层制模式作为常规治理模式。随着外部环境的剧烈变化,以科层制为基本原则的常规治理模式不可避免地出现了不完备性,导致组织无力完成复杂化的治理任务[8]。在处理突发性事件时,常规治理模式因其内蕴的等级化、专业化、理性化等科层制特性,往往暴露出结构僵化、反应迟缓、创新乏力等短板。同时,在面对超大城市涌现的异质性需求时,常规治理模式倾向于采取类型化的方式来简化治理整体,继而导致“一刀切”等粗放型治理结果。

因此,我国政府亟待通过组织结构改革、治理形态创新等途径,建立科层治理与弹性治理相结合的模式,着力破解规模治理难题,进而突破超大城市治理过程中所形成的治理极限问题。

在近年来涌现的各类新型治理模式中,工作专班制凭借其事务处置高效、信息传导通达、组织形态灵活等优势,有效应对超越常规科层制组织能力的治理问题,在各地政府的治理实践中得到了日益广泛的应用。例如,2022年新冠疫情防控期间,为解决关键物资跨省市运输受阻问题,浙江、江苏、安徽三省和各重点城市快速组建“长三角生产物资保障协调工作专班”。该专班的实践运作,体现出了工作专班制以事务解决为中心的行动导向,以及跨区域、跨层级、跨部门的组织逻辑。作为一种非常规治理模式,工作专班制实现了与常规治理模式的交互补充,协同突破了超大城市场景中的各类治理极限难题。

本研究在梳理超大城市的治理困境,分析常规治理模式的生成逻辑与实践形态后,构建起超大城市治理极限的生成与突破模型。本研究聚焦作为新型治理模式的工作专班制,探讨其在创新制度化过程中对于超大城市治理极限的运作机理与突破路径,并提出常规治理模式与非常规治理模式相协调的融合型治理模式,进一步反思我国城市治理能力现代化提升的未来方向。

二、文献回顾:超大城市的规模困境与治理路径

(一)超大城市治理的规模困境

治理规模是指国家和地区中的治理对象在人口体量、物理空间等维度的大小和范围,由人口规模、土地规模、经济规模三个基本要素构成[6]。在超大城市内部,治理规模是影响制度安排、模式选择、政策落实等环节的重要因素,也可被视为城市治理复杂性的根本来源[9]。

超大城市内部高度聚集的人口与各类要素相互交织,呈现出海量流动性与海量风险性相互叠加、彼此催化的特征[10]。在规模增长过程中,超大城市面临着负荷超载、资源短缺、响应乏力等规模治理难题,在空间、内容、风险、技术等维度陷入规模困境。

第一,治理范围扩张带来了空间治理困境。超大城市所辖区域广阔,城市内部的不同片区在城市化状态、区域功能、人口结构等维度均呈现出明显的差异性与失衡性[11]。治理规模的持续扩大,可能导致集体行动更多地发生在制度空白地带,构成了超大城市治理的空间统筹挑战[12]。戴维·瓦尔德纳(David Waldner)认为广阔的地区范围将提升有效治理的难度,削弱上级政府对地方的控制权,引发城市治理主体的离散型风险[13]。

第二,治理诉求多元带来了内容治理困境。超大城市治理对象诉求具有较强的差异性,加重了政府的回应性压力[14]。传统的治理策略在应对各类诉求时,可能表现出单一化或过度化的短板[9]。有学者认为,高密度的城市人口将带来高昂的服务成本,致使政府难以在全域范围内持续运维多样化的服务[15]。

第三,治理要素叠加带来了风险治理困境。超大城市要素绝对数量的增长将导致传统治理问题被成倍放大[16],持续增长的流动人口也将加重超大城市治理的模糊性,甚至可能产生制度失效的风险[17]。此外,密集的治理要素间构成纵横交错的关系网络,催生了一系列新型治理场景,对超大城市治理主体的抗风险能力提出了更高要求[18]。

第四,治理组织膨胀带来了技术治理困境。在繁重负荷的刺激下,超大城市内部的政府组织与权力体系呈现出膨胀态势[1]。以传统科层制为原则的常规治理技术,出现了权责混乱、条块分割、职能交叉等结构性缺陷[19]。为了解决治理碎片化问题,部分城市政府设立了更大规模的专业管理机构,但在实践中可能倒向技术官僚主义,有损民主、公平与可持续的治理原则[20]。同时,垂直化的治理结构可能增加信息传导障碍,使得政府难以统筹超大城市发展进程中涌现的多主体、跨部门、跨区域型治理议题[21]。

(二)规模困境下超大城市常规治理模式的运作逻辑与实践形态

1.超大城市常规治理模式的运作逻辑

在现代政治语境中,民族国家一般具有疆域辽阔、人口众多等特征,大规模的直接民主在制度操作上缺乏现实性[22]。19世纪以来,随着资产阶级全面走上历史舞台,资产阶级政治学开始着重探索有利于资产阶级政治统治与管理的政府形式。为了创立可指导资产阶级政治实践的具体理论,代议制理论应运而生[23]。传统的直接民主制向代议制民主的过渡进程,将民主的适用范围拓展到了拥有众多人口与广袤国土的大规模国家,成为一种适应民主政治发展和民族国家规模化特征的现代政治设计[24]。

面对持续扩张的治理规模,海量的社会问题逐渐无法通过代议制民主进行充分商讨。出于对规模治理效率的追求,治理者在进行机制设计时,开始倾向于引入精英治理逻辑[25]。精英治理对治理需求实现压缩化、去差异化,由此形成解决规模治理问题的一种制度安排。

密尔(John S.Mill)认为在代议制民主政体与精英治理之外,官僚政治可被视为另一种拥有高度政治技巧和能力的政治形式[26]。科层制作为官僚政治的组织结构,从管理层次与管理幅度的关系维度,探讨了国家与社会有效运转的实践模式。科层制的核心内涵包括严格划分组织内各部门的等级,在组织架构间明晰权责关系,同时引入非人格化、专业化分工等理念[27]。马克斯·韦伯(Max Weber)认为科层制排除了非理性的人格化统治,因而比其他组织性质具有更高的效率[28]。有学者认为面对超大规模的治理对象,治理组织可采用科层制体系进行专业化分工,从而对治理任务实现层级性分解,降低规模治理的协调成本[2]。

我国在超大城市、都市圈、城市群等大规模治理单位中,通常采用科层制治理模式作为常规治理模式,主要用以承担确定性、程序性的常态化规模治理任务。首先,我国在采取中央集权制度的前提下,由中央政府向地方政府授权,地方政府按照科层体系进行分级管理[29]。其次,政府内部采取专业的条线分工,在各个层级设置对应的常规职能部门与配套协调机制。在采纳科层制结构的基础上,我国政府的治理模式也体现出简约治理的特征,通过集中资源、简化主体等方式,降低大规模治理条件下的行政负荷[30]。

2.规模困境下超大城市常规治理模式的实践形态

为破解规模困境,我国中央与地方政府逐步积累了多样化的实践形态,有效提升了超大城市的治理效能。例如,我国政府形成了交叉巡察制度,通过空间脱域、流动介入、分类管理等方式,有效破解规模治理中存在的“失察难题”[31]。针对超大城市所暴露出的风险性、复杂性与脆弱性,有学者认为应采取精细化管理路径,对各类规模要素实现精准匹配与链接[32]。

为纾解超大规模治理中的行政负荷,我国治理体系形成了“条块任务分解”的制度安排,将整体性治理事务细分并转化为多个任务单元[2]。垂直化与扁平化治理相结合的国家调查队制度[33]、强调微观赋权与成本分摊的社会组织化模式[34]、以条块部门为责任主体的年度目标责任考核制度[9]等治理方式,均体现出“条块任务分解”的规模治理思维。

从组织逻辑来看,上述治理方式都蕴含着分工明确、等级分明、权责清晰等典型的科层制特征,一般可被视作超大城市中常规治理模式的具体形态。

(三)工作专班制:超大城市治理模式的创新性变革

面对超大城市治理中出现的主体离散、诉求庞杂、风险频发等规模困境,常规治理模式遭遇了效能瓶颈,亟待通过治理模式的变革来突破现有的治理极限。工作专班制作为一种新型治理模式,通过跨界合作、资源整合、协同行动等途径,高效应对突发性、复杂性、重大性的非常规治理任务[35]。工作专班制以事务解决为任务导向,凭借其轻量化的组织结构与高敏捷性的信息传导机制,有效适配于超大城市的治理场景[36]。

第一,工作专班制可激活组织创新潜能,破解了超大城市治理中的制度僵化问题,突破了常规治理模式的技术治理困境。工作专班制对科层制组织进行弹性调适,并通过“以点带面”机制,将制度创新成果在更大治理范围内进行推广[37]。通过资源统合、组织吸纳、任务分解等方式,工作专班制降低了组织在面对常规与非常规任务时的治理刚性[38]。

第二,工作专班制凭借弹性化的治理机制与精准化的问责监督机制,破解了超大城市治理中的条块矛盾与问责困境。工作专班制在治理任务产生后实现动态下沉,有效应对行政事务复杂化、官僚体系冗余化等趋势[39]。同时,工作专班制采用“决策—执行”责任二分的问责机制[40],推动解决治理区域过大、层级链条过长而导致的选择性执行现象。