区域公共服务供给政府间合作的选择性策略

作者: 王郁 赵一航 江懿婷

摘要:

选择性策略是地方政府行为的普遍性特征,其目的是为灵活应对各类任务、压力和利益平衡。以京津冀和长三角城市群为研究对象,运用访谈调研、网络大数据抓取、MRQAP多元回归等定性定量结合的分析方法,基于结构-过程的理论视角,从上级干预、利益激励、资源差距和风险四个方面研究政府间合作中不同阶段的选择策略。研究发现,在不同的结构性压力下,地方政府合作有着不同的选择性策略。过强的纵向关系和上级干预使得地方政府合作的自主性和积极性明显减弱,而结构性压力较小时各类利益和风险因素的选择性倾向更为显著,合作的地方自主性较为明显。自主合作型选择策略的主要特征:一是不同合作阶段地方政府的行为目的和影响因素明显不同,即意愿表达阶段上级干预的影响最突出,实施阶段主要受行政风险和社会资源差距的影响;二是合作领域的差异在于民生型公共服务合作比经济型公共服务更为脆弱,更容易受到外部因素的影响;三是自主选择合作对象的显性特征是弱竞争关系、行政稳定、地理邻近、经济发展水平相近、劳动力要素互补、财务风险低,具有明显自利倾向。因此,促进结构性和过程性因素的平衡互动,应成为建立有效的政府间合作的重要路径。

关键词:

政府间合作;选择性策略;区域公共服务供给;城市治理

一、引言

在我国城市群区域快速发展的背景下,城市群区域内公共服务水平的非均衡发展较为显著,公共服务供给效率低下、供需不匹配等是影响公共服务高质量发展的关键问题[1],而单一行政主体难以解决自身或区域性的公共服务问题,需要对政府间合作行为作出新的制度安排。随着近年来中央政府的大力推进,京津冀、长三角和粤港澳大湾区三大城市群的区域协同发展陆续上升为国家发展战略。自2016年以来,地方政府间签署的各类区域合作协议以及制定的城市群区域规划大量增加,但实际上大多数区域合作协议并没有得到地方政府持续有效的执行[2],而且各区域的合作绩效存在显著的异质性[3]。这意味着在各类复杂因素的影响下,地方政府在跨区域合作的不同阶段采取了灵活的应对策略。因此,有哪些因素在影响政府间合作?政府间合作的行为策略是怎样的?本研究围绕这两个问题,探讨地方政府间合作的影响因素及其作用机制,为完善协同治理、促进区域协同发展提供思路和启示。

区域公共服务合作治理的相关研究主要集中在区域公共服务政策、公共服务协同治理等领域。

区域公共服务政策相关研究主要包括政策协同特征、区域合作政策路径、区域政策效果等领域。研究发现,当前区域一体化政策供给数量少、稳定性差、规范性与影响力欠缺,存在强制性工具过溢、契约式经济工具欠缺等不平衡问题[4]。而区域协同政策中各主体的权利责任不明确与成本收益的不均衡使得地方政府在政策落实的积极性方面存在明显差异,政策执行的有效性往往大打折扣[5]。客观存在的微观自利性与主体间资源竞争促使地方政府在处理跨区域公共事务时,倾向于对其他区域进行管理成本的转嫁,区域政策协同在现实中呈现出明显的碎片化特征[6]。

公共服务协同治理相关研究主要包括基础理论、府际合作行为、影响因素和作用机制等。奥尔森(Mancur Olson)[7]、Feiock等[8]诸多学者提出了集体行动和协同治理等理论,基于交易成本、风险、自愿性等视角对多元主体协同的形成机制和影响因素进行了深入研究。国内学界指出,目前我国政府间合作的实效仍不尽如人意,地方利益冲突缺乏整合,严重影响区域合作的效率[9]。主体间成本收益的不合理分配、协同行为的规范性不足、有效的激励和约束机制的缺乏等体制制度性问题对政府间合作的成效有着深刻影响[10][11][12]。相对于中央政府的纵向干预,城市间自觉的组织协调更有助于促进城市间的环保合作,地理邻接性、经济发展水平差异、行政层级差异等对合作关系建立亦有显著影响[13][14]。

虽然现有文献对政府间合作的现状和影响因素进行了广泛研究,政府间协同治理作为区域公共服务高质量发展的重要路径及其意义得到广泛的认同。但对合作行为影响因素的分析视角有待拓展与整合,适合中国制度情景的全面的理论框架尚未建立。首先,大多数相关研究将区域合作协议的签署作为实际的政府间合作行为,忽视了现实中区域合作协议的签订与合作项目实施之间的脱节,从而导致对不同合作阶段政府行为差异的忽视以及对政府间合作整体特征的极大误解。其次,虽然诸多研究指出地方政府对于道路交通等经济型公共服务和教育医疗等民生型公共服务的供给积极性有着显著差异,但在政府间合作项目中不同合作领域的行为策略是否同样存在显著差异,对这一问题仍鲜有关注。因此,本研究试图将合作阶段和合作领域的差异引入政府间合作的分析框架,深入探讨政府间合作行为的影响因素及其选择策略。

本研究首先基于已有研究的理论成果进行学理性的分析,结合中国区域发展的现实情境和制度背景,构建政府间合作中选择性行为的分析框架;进而运用MRQAP等回归分析方法,对具有代表性的城市群区域中地方政府间合作进行实证分析,对于不同公共服务领域和不同合作阶段地方政府合作的影响因素和选择性行为进行深入分析,以期为区域协同发展政策的制定提供思路和依据。

二、理论框架

(一)政府间合作的选择性策略

在传统的政治文化中,对上级的政策与安排表现出遵从和积极响应的态度是下级地方政府的基本行为规则之一[15]。但实际上,地方政府在面对纷繁复杂的发展问题时,不得不在遵从上级干预与争取地方利益之间进行艰难平衡,因此地方政府往往采取“选择性执行”的策略[16]。一方面,地方主要官员往往面临自上而下的多重任务压力,难以有效处理每一项任务[17];另一方面,地方主要官员的任期较短,竞争压力较大,这使得他们难以保持持续关注长期目标的动力[18]。因此,必须采取灵活的应对策略,注重短期目标,并不断调整和临时修补,以便平衡各种任务力量和政策效果[19]。

在实施国家层面的区域协同发展战略时,地方政府大多具有高度的政治敏感性和积极性。2016年国家区域政策出台后,京津冀与长三角区域政府间合作协议和互访活动等激增的现象就是地方政府的一种积极表态[20]。然而,很多合作协议与合作意向在签订后就被束之高阁,难以付诸实施。合作关系的建立往往需要经过合作意愿表达、合作条件协商、合作项目实施等不同阶段,在不同阶段地方政府不仅会对合作对象有所选择,同时也对合作领域、合作时间、合作方式等作出选择。在外部干预和内部条件等各种复杂多变因素的影响下,地方政府的选择性行为也可能在不同阶段出现各种变化。

(二)分析框架

已有协同治理和集体行动理论等的研究成果大多基于西方制度背景下多主体自愿参与的条件,与中国政府间合作的制度背景和现实条件有着明显差异。本研究通过实地访谈和理论研究相结合的方法,总结适合中国制度背景下地方政府间合作的分析框架。选择京津冀(13个城市)和长三角城市群(27个城市)作为研究区域,不仅因为这两个区域是我国最为成熟的城市群区域,而且在政府间关系结构和区域发展目标等方面各具特点,这些区域特点都将有助于比较分析不同条件下政府间合作的影响因素及其作用机制。因此,本研究对两区域地方政府间合作案例开展访谈调查,首先基于理论分析和访谈调查的资料,构建政府间合作的分析框架;进而开展定量分析,探讨影响地方政府合作行为的影响因素及其作用机制。

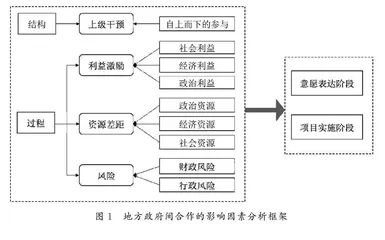

随着组织合作、跨边界治理理念的兴起,新制度主义逐步发展成为组织理论中最重要的理论范式之一。新制度主义强调组织内生性因素与外部环境因素对组织变革的共同影响,依据新制度主义的解释框架,制度环境对组织行为的影响可以分解为制度结构与制度过程两个层面。在制度结构层面,制度环境的规制、规范和文化等要素影响着政府间合作的发展进程,在制度过程层面,制度环境通过与地方政府之间的互动与依赖关系来构成组织行为的内生性影响要素[21]。基于对中国城市群区域政府间合作实践的调查和国内学界研究成果, 本研究结合中国地方政府间合作的现实情境与制度背景, 采用制度主义的结构过程视角, 构建地方政府间合作的影响因素分析框架(见图1)。结构性视角主要关注现有制度环境和政府间关系结构通过自上而下的干预形式对政府间合作意愿与行为的冲击和形塑[22][23] , 过程视角主要关注政府间合作中利益激励、资源差距和风险的三个内生性因素对组织间互动和依赖关系的影响[24][25][26]。

1.上级干预

Ansell等[27]认为,领导力对于建立清晰的合作规则、建立信任、促进对话、明确共赢利益、维护弱势参与方利益等具有重要的影响。在中国的制度情境下,上级政府通过政治压力和行政手段推动公共政策在地方层面落实,主要表现为通过自上而下的权力运行对地方政府的政策执行产生影响[28]。从现代行政制度来看,根据行政发包制[29]和委托—代理制度[30],地方政府作为国家行政组织的一部分,完成上级交办的任务是地方政府工作职责的重要部分。从官员个人的晋升动机看,服从自上而下的安排并高效完成任务,是地方政府官员在与其他官员的竞争中保持优势的基本条件[31]。中央政府或上级政府可以通过传递区域重大战略意图、督促合作,缓解合作过程中的协调问题,引导和促进地方政府间的合作[32]。同时也可以通过上级的财政激励缓解成本收益分配问题,通过自上而下的监督抑制叛逃风险,催促和监管合作执行[33]。

2.利益激励

Ansell等[34]认为,当地方政府预见到合作可以产生显著的成果和效益时往往会更加积极,甚至可能越过合作协议签订环节而直接实施合作项目[35]。如果地方政府意识到合作项目可能带来利益损失或其他风险,那么合作意愿就会减弱,即使签署了合作协议,地方政府也会根据外部环境的变化而不断调整其实施策略甚至放弃合作[36]。一般来说,政治利益(地方政府官员的升迁)、经济利益(经济增长)和社会利益(本地居民生活水平的提高等)是地方政府主要关注的利益所在[37]。因此,地方政府往往通过权衡区域合作中预期的政治、经济和社会利益,有选择性地做出合作决策[38][39]。

3.资源差距

Ansell等[40]认为,资源不平衡会极大影响主体的合作参与意愿与行为[41]。因为不同地区在行政等级与经济社会发展水平等方面的差异,其拥有的政治、经济和社会资源往往有着不同程度的差异。这些差异既可能产生互补效应而促进合作,也可能因为可能的利益损失或风险而使得一方缺乏合作积极性。具体而言,政治资源指的是地方政府因其行政级别而获得的政治地位、权威、立法权以及各类资源分配能力等。行政级别较高的地方政府在区域合作中更具影响力,因为其政治资源优势有助于推动合作的实施[42]。但在政治不对称的背景下,行政级别较低的地方政府也可能会逐渐丧失合作积极性[43]。经济资源是指地方政府的财政能力。地方政府之间财政能力的巨大差距可能会导致不合理的成本分担与风险,从而增加合作的谈判成本和叛逃风险[44]。社会资源包括城市的人力资本水平等资源;作为区域发展中重要的竞争性发展要素,人力资本的差异是产业协同发展的要素互补条件和结果,因此也是影响政府间合作的重要因素。

4.风险因素

Ansell等[45]认为,稳定的承诺是合作成功的重要条件,尤其是权力中心的承诺至关重要;承诺的不足与不稳定极可能导致各类风险和失败。在中国情境下,政府间合作的承诺除了正式的合作协议,主要取决于地方领导的决策,而地方官员偏好的不确定性往往导致对合作连续性的影响。不同的地方官员对不同的合作城市和项目有不同的合作偏好,这可能受到以往合作经验和工作经历等影响[46]。此外,地方政府的财政风险也是合作承诺的条件,影响合作意愿与合作项目实施。财政风险主要来自地方政府的债务水平,当债务水平较低时,其行为的可预测性相对较高[47],地区间合作意愿也比较明显,往往会采取实质性措施来推动合作项目的实施。