城市数字治理中的人机物协同机理研究

作者: 翁士洪

摘要:

近年来随着信息化、数字化与智慧化的快速推进,智慧城市和城市大脑等成为数字化转型的前沿应用场景,但是面临数字空间、物理空间和社会空间如何有机协同的全新挑战,其中,人机物三者有机协同以及协同后的有效性和敏捷性是城市数字治理中的最大难点。采用多学科交叉的研究策略,建构城市数字治理中的人机物全要素协同系统模型,探索在数字化转型过程中的人机物系统各要素间的多元协作、资源共享与相互依赖三大协同机制,探究技术、组织与制度层面的人机物协同条件,并以上海为例进行实证分析,为实现“以人为中心”的城市智慧治理提供参考依据。

关键词:

人机物协同;数字化转型;城市治理;城市数字治理;政府治理

近年来,以智能化、数字化为核心,以“大智移云”(大数据、人工智能、移动互联网、云计算)等为代表的新兴科技促使我们快速全面地进入数字时代,这一数字变革也正在要求公共管理研究实现范式跃迁[1]。党的二十大报告、国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要中都提出加快建设“数字中国”的国家战略,为推进数字化改革提供了根本遵循、指明了前进方向。国务院《关于加强数字政府建设的指导意见》对此作出重要部署。其中,北京、上海、广州、深圳、杭州、成都等超大特大城市走在城市数字治理创新最前沿。习近平总书记在两院院士大会和中国科协第十次全国代表大会上指出,以信息技术、人工智能为代表的新兴科技快速发展,大大拓展了时间、空间和人们认知范围,人类正在进入一个人机物三元融合的万物智能互联时代。在现有文献中,国内外学术界对于城市治理开展了丰富的讨论,对于数字化转型背景下的城市治理也展开了一些探索。在理论上,有关城市治理的研究汗牛充栋[2]。近年来,从空间角度研究城市治理成为学术热点[3],智慧城市建设研究更是学术热点前沿[4],其中这两年开始有学者探索城市大脑[5]。已有文献为本研究理解和厘清城市治理中的人机物协同提供了有益启示和理论支撑,但是有关城市数字治理的人机物协同的研究比较少。人、机、物三者孤立来讲不是新概念,但多数文献只讨论这三元中的二元,比如人机协同[6]与人机交互[7],信息物理系统(CPS)[8],以及传统管理场景中的人与人、物与物、人与物的关系等。当然也有不少文章讨论过这三个要素,比如有关数据驱动城市精细化治理的机理方面文献,重点关注如何运用数字信息技术推动城市管理创新,强调数据来源与基础的“人—机—网”,即“个人”“机器”和“网络”的有机统一[9],为城市治理精细化赋能[10]。有关数字城市或城市智能治理更多地研究了“人—机—网—脑”的自适应逻辑[11]或者人—机互动的新样态[12]。这些文献确实研究了人、机、平台、技术、治理等多个要素之间的关系,但目前仍缺乏对人机物三元融合科学理论和人机物系统有效协同的综合研究。因而,能否及如何提升数字化转型下城市治理中人机物系统协同的有效性与敏捷性还有待于深入研究。

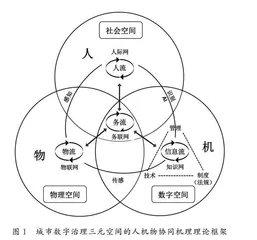

综上,现有研究指向城市数字治理三元空间构建的必要性与可行性。本研究旨在对城市数字治理中的人机物协同机理进行研究。在政府数字化转型的语境下,城市大脑、智慧城市的相关研究与三元空间相关。人是社会空间的主体,物是物理空间的主体,机是数字空间的主体。城市大脑就是机、是信息的中心,与人类社会和物理空间存在相互作用。本研究借鉴列斐伏尔(Henri Lefebvre)三元空间辩证法[13],将数字转化的三元空间引入其中,并从城市治理的角度对数字化转型的人机物三元模型与具体实践展开研究,提炼人机物即社会空间、物理空间与数字空间中三大主体的协同机理,同时明晰政府在其中的角色与作用。

一、从区域到流量的城市治理

城市是国家重要的治理单元,城市治理形态随着城市形态的发展而不断变化。传统农业时代和工业时代的城市,主要强调固定的城市地理空间,即一定地理边界的区域。农业时代的社会空间包含了物理空间,而工业时代的城市开始有较多的流动,尤其物理空间中的物流与社会空间中的人流被区分出来。20世纪60年代开始的后工业社会,随着计算机的普及,信息空间(cyberspace)开始成为独立于物理空间和社会空间的新的空间,特别是21世纪第四次工业革命的来临,以数字、数据和信息流为特征的数字空间(digital space)逐渐发达,成为第三空间。这些空间中的载体是不同的流,这也与当前各种有关流量的兴起相呼应,比如“全球流量指数”“流量经济”“流量社会”等,流量成为影响个体行动、重构社会秩序的支配力量[14]。这些实践发展历程表明城市治理形态已经从对区域的治理转变为对流量的治理。

相应地,此前有关城市治理的研究主要有“地理单元指向”和“公权力指向”。汉克·V.萨维奇(Hank V.Savitch)等从“地理单元指向”出发,将城市治理相关的理论研究归纳为四种范式:大都市政府理论(20世纪初)、公共选择理论(20世纪50年代)、新区域主义理论(20世纪90年代)、区域重划和再区域化理论(2006年)[15]。而从“公权力指向”出发,城市治理相关理论可以划分为五种范式:精英主义理论、城市增长机器理论、城市政体理论、多元主义理论和新马克思主义理论[16]。

全球的学者们迫切希望探索数字治理在城市政府善治中的体系构建的机制问题[17]。在数字化转型这一新时代背景下,城市治理不断围绕各种流量进行创新。数字化转型是在信息技术应用不断创新和数据资源持续增长的双重叠加作用下经济、社会和政府的变革和重塑过程,对于赋能国家治理现代化具有重要意义[18]。为此,很多城市政府开始了从电子政务向数字时代治理转型,但目前这一目标尚未完成[19]。学界对于城市数字治理的实践,提炼出从技术治理、虚拟治理等到“数字治理生态”的理论形态迭代,突出全面数字化转型的系统性、包容性、协同性、共享性、智慧性和可持续性等方面的治理价值[20]。

然而,当前城市治理数字化转型的前沿应用场景最大的难点是人际网、知识网与物联网三者的有机协同以及协同后的有效性和敏捷性。过去,智慧城市建设更多地强调技术层面,忽视了人和制度,此种机械性、拼凑性的协同中看不中用,人力、算力和物联数据都没有真正结合起来。所以,认识城市空间中的人际网、知识网、物联网与务联网四网的特征与关联,揭示智慧城市系统中人机物各要素间协同的作用机理,是数字化转型下城市治理研究的难点问题。在此基础上,建立城市的物理空间、社会空间和信息空间的映射、回馈与互补,进而优化城市智慧治理系统,解决城市问题,增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

二、人机物协同:城市数字治理中的三元空间协同框架

目前已有少数学者对城市数字治理中的第三空间进行研究。数字化转型在政府治理中所扮演的角色由早期停留于工具层面的应用手段而逐渐成为对政府治理理念和体制机制进行重塑的治理核心[21]。“数字方式”通过对生活、生产、政治等的全方位影响正在快速改变着社会的现实形态[22],在这个语境中,“数字”是互联网的“虚拟网络”与社会生活的“真实网络”之间交汇与碰撞的节点[23]。数字化转型中的第三空间即数字空间。近年来已有学者开始意识到,在城市数字治理的应用场景中,必须注意物质空间、数字空间、社会空间三大空间和人机物三大要素及其相互之间的协同。陆小敏等重视社会空间与数字空间的协同,主张技术角度和社会角度并重,认为智慧城市的精髓在于将城市的智能与人的智慧、城市的发展与人的追求紧密地结合在一起[24]。

刘挺较早从信息技术的角度出发构建了物质、精神、信息的三元空间,对三者的辩证关系进行阐释[25]。同年潘云鹤院士将人工智能走向2.0的本质原因归结为世界正由两元空间变成三元空间[26],主张人类发现除了直接观测物理空间以外,通过信息空间可以看到物理空间新的一面,进而通过信息空间可以直接改造物理空间。这与空间三元辩证法不谋而合。米加宁等从工业革命的角度出发,指出智能革命可能带来“物理空间”的政府形态向大数据时代的“数字空间”的政府形态转型,并在刘挺构建模型的基础上构建了物理空间、社会空间、数字空间的“三元空间模型”[27]。遗憾的是,上述研究都没有将三元空间与列斐伏尔的空间三元辩证法联系起来阐明并演绎,也未构建模型。由此,“人机物协同”这一种以多种信息流、物质流、人员流等多流汇集为特征的新的城市治理形态呼之欲出。

(一) 城市数字治理中的人机物

在计算机科学与信息科学尤其人工智能领域,还有一个概念与三元空间密切相关,即人机物智能HCPS(Human-cyber-physical systems)[28],也就是“人-信息-物理系统”,并形成最近的一个研究热点。在人机物系统中,有关人机交互(Human-Computer Interaction,HCI)的研究最为充分,最新的前沿进展是“人机共协计算(Human-Engaged Computing,HEC)”[29],它明确人类潜能和技术能力之间应协同促进发展,通过最大限度的人机“共生”(Synergism)和最小限度的人机“相克(Antibiosis)”,解决复杂的实际问题。在国内学者中,较早对HCPS进行系统性论述的是王柏村等人,他们认为传统制造向智能制造发展是从原来的“人-物理”二元系统(HPS)向新的“人-信息-物理”三元系统(HCPS)发展的过程[30]。王海涛等认为Human、Machine和Things,分别对应社会空间、信息空间和物理空间,三者融合特征为:人机融合、深层态势感知、以人为核心,其应用场景多样,包括智慧城市、智慧国家等[31]。Liu & Wang对“人-信息-物理”三元系统的概念、挑战与研究前景进行了系统梳理[32]。从上述梳理可以看到,人机物系统的研究并非横空出世,而是理论与实践不断发展推动的结果。总体来说,有关人工智能领域的人机物研究局限于产业研究和人工智能研究,以实践为导向,对人机物本身概念的定义及与三元空间的辩证思考阐述不明晰。

除了计算机科学与信息科学等自然科学,社会科学尤其是公共管理学、系统科学和政治学等学科,也有相似研究。比如,社会技术系统理论(socio-technical system theory)认为,一个组织内社会系统和技术系统之间相互作用,含参与者、结构、任务和技术四种关键元素[33]。它们关注社会子系统与自然子系统之间的关系。这一理论尽管与本研究提出的三元空间有所差异,但有相似之处,尤其在社会系统与技术系统的关系方面(即社会空间与信息空间),或者社会子系统与自然子系统之间的关系(即社会空间与物理空间),都对本研究的理论框架建构有一定的借鉴价值。

本研究从人机物协同理论和城市数字治理现实面临的困境出发,建构城市数字治理人机物协同的理论框架。这一理论框架突破当前主流的以关键技术为要素的智慧城市“感—联—知—用—融”基础理论的瓶颈,打通列斐伏尔的空间三元辩证法和数字时代治理理论之间的关联,借鉴并改进列斐伏尔的空间三元辩证法,从社会空间、物理空间和数字空间三维度,建构人机物协同的三元空间模型,为城市治理数字化转型过程中的人机物协同提供理论支撑。

这是传统列斐伏尔空间三元辩证法应用于数字时代、城市数字治理的最新成果。列斐伏尔被公认为是空间政治研究的奠基人,理论核心是针对西方国家城市建设过程中各种城市空间问题,主张让城市空间服务并实现空间资源、空间权利、空间物品等的平等共享。他将空间分为三个层次:“空间的实践”“空间的表征”和“表达的空间”,区分了分配空间、价值空间和生产空间,并强调三者间的辩证关系[34]。在列斐伏尔的空间理论中,空间三元辩证法是重要内容,超越了以往物质与精神的二元论。该辩证法受到黑格尔、马克思、尼采三人思想的影响,认为空间的种类多种多样,将之归纳为三类空间:物质空间、精神空间和社会空间[35]。学者Shields将之梳理总结为绝对空间(即自然空间)、抽象空间、差异与矛盾的空间(抽象空间)和宗教或历史空间(社会空间)。但到了数字时代,精神空间开始被同为抽象空间的数字空间所替代,根据梅里菲尔德(Andy Merrifield)对三者的解释,物理空间对应空间的实践,是可感知的、实践的空间;信息空间或数字空间是抽象的、虚构的、知识产生的空间,对应空间的表征,是构想的空间;社会空间是空间体验与意义生产的空间,对应表达的空间,是生活的空间。三元关系的辩证性体现在三者直接是互相连接的[36]。值得注意的是,三元辩证法并不仅仅适用于空间分析,还适用于其他领域,列斐伏尔将之应用于语言学、现象学的分析,是一种普遍适用的辩证法[37]。因而可见,在数字时代可将城市数字治理的三元空间与列斐伏尔三元空间辩证法结合。本研究中的三元空间借鉴列斐伏尔三元空间辩证法并进行了修正,分别是社会空间、数字空间与物理空间,三元空间的主体分别是人、机与物。两者的共性都是将城市空间区分为物理空间、抽象空间与社会空间,且三元空间都是互相连接的、动态演化的。不同的是,城市数字治理中的三元空间更强调原本没有的数字空间或信息空间,不再强调抽象空间,而且三元空间都是真实概念而非抽象概念,并且创新性地提出人机物的空间主体。