迈向社区治理共同体:心理社区感的潜在价值及实践路径

作者: 吕晓俊 吕悦 李成彦

摘要:

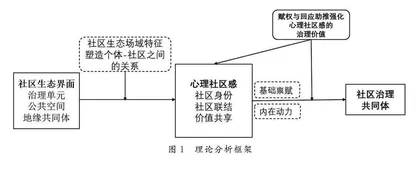

在社区治理共同体的研究版图中,社群心理的视角颇受关注,对于社群心理特征的具体内涵、角色功能等核心议题尚未形成定论。心理社区感是社区群体心理的集中体现,在构建心理社区感内涵的基础上,以华东某市LS社区更新为分析案例,探讨了心理社区感在迈向社区治理共同体进程中的价值逻辑和实践路径。研究结果显示:根据人-社区互动机制,心理社区感的内涵包括社区身份、社区联结和价值共享三个方面。心理社区感是治理共同体能力特质的基础禀赋,是促进社区参与的内在动力,同时,社区赋权与回应强化了心理社区感助力治理共同体建设的价值。研究构建了心理社区感的理论内涵,弥补了这一概念在本土研究中的“缺位”;强调了人-社区之间的关系特征在社区治理共同体实践中的价值,为未来治理共同体的创新建设提供了启发。

关键词:

心理社区感;社区治理共同体;治理价值

一、问题的提出

人们的生活依托于社区,尤其在逆境中,与他人的联结和相互支持是我们抵抗消极事件的资源基础。近年来的社会实践证明,依靠基层社区治理的模式对于稳定社会发展具有显著的现实意义。2000年末,中共中央办公厅、国务院办公厅转发民政部《关于在全国推进城市社区建设的意见》,这是指导我国城市推进社区治理的战略性文件。社区在本质上是一个复杂的生态系统,表现为人际社群与社会、物理环境之间的冲突与适应。面对外部环境的不确定性和内部需求的多元性,社区治理除了依赖行政赋权和资源下沉机制,如何洞察社群心理、行为特征,激活社区内在动员机制以实现有效治理的逻辑路径仍有值得探索和检验的空间。党的二十大报告再次强调“健全共建共治共享的社会治理制度,建设人人有责、人人尽责、人人享有的基层治理共同体”。“在共同体中,最重要的单元是个体的人,只有我们认真地对待人,为了人本身,才能完全实现共同体的承诺。” [1]社区居民既是社区治理的客体,也是参与治理的主体,是社区生态系统中的核心构成。居民自主自愿参与社区事务的决策与管理是激活社区协同治理的潜在动力。反之,由参与滋养培育的居民自主意识、认同归属等感受则彰显了社区治理的公共价值。由此可言,社区治理共同体的逻辑是建立在能更好地洞察居民在社区生态系统中的一系列心理与行为活动特征的基础上,并由此实施与之相适应的政策及管理资源配置。

社区心理的传统理论中,心理社区感是一个核心的分析概念,反映了人们对居住环境的主观认知和情感体验,直接影响人们在社区中的行动。不过既有的心理社区感构想带有深刻的西方文化烙印,不适合当前中国社会发展的现状。时代变迁和场景转换往往带来了意义罅隙[2],新异现象超出既有认知,传统知识体系无法恰当解释,从而造成了“理论局限”,那么检视当前理论的不足,建构基于时代场景的认知图示成为必然。新时代中国场景赋予社区特定的意义并因此对居住在社区中的人们产生深刻的影响。构建社区心理的核心表现——心理社区感理论对于理解并助推社区治理共同体的实现具有显著意义。

因此,本研究将基于中国社区场景特征构建心理社区感的学理框架,以华东某市LS社区更新案例为分析载体,探讨心理社区感在社区实践中的呈现及其对建设社区治理共同体的潜在价值,以期为丰富社区心理研究,为推动社区治理共同体实践提供启示。

二、心理社区感的结构释义及治理价值分析

(一)心理社区感的概念溯源

早期心理社区感的概念定义为“居民在社区内同他人类似的知觉”,一种与社区内其他居民相互依赖的意识和意愿,“一种可依赖且稳定的作为社区组成部分的情感”,其实质是社区成员所拥有的对社区的归属感,是社区成员间相互依赖的感受以及履行共同义务的信念[3]。一般认为,心理社区感是居民经由感觉、知觉而建构的、包含情意因子的认知结构系统,是社区居民以共同的精神生活为基础建构的精神纽带,是特定社区稳定存在和和谐发展的灵魂[4]。也就是说,心理社区感是居民以对社区的主观体验为基础形成的一种在情感上与社区以及社区内其他主体的联结纽带[5],是居民与社区以及社区内其他居民长期互动的结果,体现了其在日常生活中与特定社区的物理环境长时间、反复互动而建立起来的主观情感体验[6]。由于心理社区感产生于互动型社会环境,除了对社区环境的主观反映,还可能蕴含个体与社区环境之间匹配性的感受,从而形成归属或依恋。从这个视角而言,心理社区感建立在自我对社区定义和依赖的基础上[7]。心理社区感经典结构包含四个维度:成员资格(成员投入社区中,归属于某个社区的感受);影响(成员个体与社区群体之间的相互作用);整合与满足需求(价值观与资源的共享及彼此依赖);共享的情感联结(精神的联结和纽带)[8]。不过之后的研究也识别出多元的心理社区感结构。由于社区满足了居住者生理心理需求,对人们而言社区是一种资源[9]。反之,人们对居住的社区也负有相应的责任,心理社区感包含社区道德责任的成分,是一种“善行”的表达[10]。

(二)心理社区感的理论释义

1.心理社区感涌现的生态场景

2000年,我国民政部明确了社区是居住在特定地域范围内的人们所组成的社会生活共同体,特定地域指的是经过社区体制改革后做了规模调整的居民委员会辖区。结合学术界对社区属性的解析[11],社区生态特征主要体现在三方面:首先,社区是地域型治理单元。随着城市基层社会管理体制的变迁,社区成为党和政府联系、服务居民群众的“最后一公里”。与传统模式中自上而下的行政干预或包揽不同,现阶段的社区治理格局呈现为基层党组织通过赋权增能,创设任务边界,引领助推社区治理主体的集体行动来实现社区自治。其次,社区是具有地缘禀赋的时空坐落。社区的特定地域范围是指一定方位的物理场域,通过道路、围墙等物理隔断使社区形成了相对明确及独立的物理空间。当然,社区物理空间要与居住人群规模形成一定的适配性,具体表现为社区人口密度、绿化覆盖面积、居民文娱医疗教育等资源的充沛程度。再次,社区是居民群体的地缘共同体。社区是人们的栖身之处,通常出现在居住地信息栏中,日常生活助推的互动和联结,使居住者之间发展出工具性或情感性的联结。

2.心理社区感的结构内涵

心理社区感本质上反映了人与社区之间的关系,是建立在人们对社区的认知和情感涌现的基础上。人与社区的关系受到社区场景影响,取决于人们对社区生态环境的心理建构。社会交换理论是理解社会互动机制的经典理论视角,该理论认为人与人之间的关系与联结是建立在有形或无形、相互回报的基础上,根据交换规范和资源的差异性,互动双方形成彼此联结,并影响关系性质[12]。本研究认为心理社区感是人们与社区之间关系的心理建构,双方遵循相应的交换规范,展开多种资源交换,进而形成不同关系特征,并最终表征为不同水平的社区感。基于社会交换理论解析心理社区感的结构内涵如下:

(1)社区身份:反映了居民归属于社区,并承担社区责任的感知。人们在社会生活中会承担各种角色,拥有不同的身份,社区身份的唤起取决于人们与社区之间的交互作用。交换规范是引导双方展开互动的基本原则,交换规则的协调一致是彼此互动维系的基础。人们在社区中要实现基本需求的满足,例如:安全的环境、便捷的生活设施以及优质的公共服务,需求的满足提升了居住者的积极情感。此外,社区事务决策建立在党建引领下居委、业委、物业的协商议事机制上,通过业委会参与议事,或向居委建言等方式是人们表达诉求的基本途径。当人们在社区中感受到支持,社区事务参与强化居住者在社区中的主体性时,人们就能获得社区身份认同[13],强化自身在社区活动中的归属意识和主动行为。

(2)社区联结:反映了居民对社区及其他人的情感黏性。居住者-社区间交换的资源从功能上可以分为工具性(具体的)资源和符号性(象征的)两种类型[14]。社区提供的公共服务或公共产品具有工具性资源特征是具体明确的;而另一些符号性资源则具有象征性意义,传达了一种超越客观价值的信号。根据社会交换理论,那些高度特指性的、符号性质的资源交换往往更能促进情感关系的形成,例如信任和满意度。滕尼斯的社区概念中本身就包含了诸多情感维度和情绪要素[15],在中国社区场景中,“凡治天下,必因人情”的情理特质成为社区生活的重要标识,居民与社区间的情感维系与依存程度是人们对社区认知和情感反应的现实基础。

(3)价值共享:反映了居民认同、分享社区公共价值的程度。在社区治理事务中,居民群体的主导需求是否被充分关照,社区更新的目标实现能否与居住者的诉求与期待相契合都反映出社区公共价值共享的程度。公共价值一方面反映了人们的集体偏好,另一方面取决于基层政府作为主体在公共价值确立的过程中发挥的能动性,对人们的价值偏好进行的引导[16]。可以认为公共价值确立的过程代表了社区内利益相关者之间对行动规范的认同程度,是构成互动关系特征的重要维度。

(三)心理社区感的涌现过程

“以人民为中心”是社区从传统的地缘共同体向治理共同体发展的价值内核,人、人群及人群特征构成了共同体实践的主体。社区感反映了居民群体对自身与社区之间关系的认知与情感,是社区实践的心理基础。当然,它的涌现与所处的社区生态环境密不可分。

首先,社区属性的转变形塑了人们对社区的认知。社区属性由地缘界面向治理界面的转变,重塑了人们对社区的认知和理解。传统地缘社区中,社区居民角色停留于共同居住区的成员,社区是居住的物理环境,个体与社区之间相对松散。在“人人有责、人人尽责”的社区治理界面上,人们的社区身份得到重塑,从住在社区里的人转变为社区主人、社区参与主体。

其次,社区治理场景强化了人群联结。社区是城市治理的基层单元,有效的基层治理模式并非行政主体的“独角戏”[17],挖掘社区界面上的治理资源是突破社区治理困境的关键。社区治理共治共享的目标向居住在社区里的人们提出了“任务要求”,推动社区人群的组织化,社区干部与居民之间的伙伴关系及合作是提供高质量社区公共服务产品的创新模式。社区集体行动的过程加强了群体间的联结,增进了彼此情感的黏性。

再次,社区地域空间是价值共享的“容器”。根据进化心理学的观点,“容器”象征人类的栖息地,推动群体认知与互动,是形成共同体的重要图式[18]。充分的地域空间有助于治理任务的实现,例如实现社区议事协商机制,开展社区邻里活动等,集体活动的经历和体验使居民分享关于社区的记忆和情感,促进公共价值的实现。

(四)心理社区感治理价值的逻辑

基层社区治理中的理性制度约定无法完全满足人们对人情味、人性化等有温度的人际互动的诉求,造成刚性制度在推动社区集体行动中的捉襟见肘[19]。基于我国的文化传统和现实社会特质,心理因素是人心政治生态中不可或缺的要素[20]。通过关心人、温暖人的方式凝聚社区居民,引领社区集体行动的策略逐渐展现独特的治理效能。社区干部在工作中更多考虑居民的社区身份,善于推动社区联结,提升社区价值共享,不仅能获得居民的信任,更是推动社区集体行动的潜在的资源力量。

首先,心理社区感构建了社区治理共同体能力特质的基础禀赋。社区韧性的既有研究[21]认为,韧性是社区内部组织及成员能不断修复自身,适应不确定环境的综合能力,可以将社区韧性作为社区治理共同体的能力特质指标。社区韧性并非个体能力的简单累加,而是群体协同的适应性反应。有研究指出成员间关系质量和联结程度是渡过难关的保障[22],心理社区感是群体心理的集中表达,是提升社区韧性的资源基础。

其次,心理社区感是社区参与意愿与行动的内在动力。社区参与是推动社区发展的行动基础,在社区多元协同治理框架下,参与是民心涌现、民声传递的载体和途径,社区参与形成的集体行动能使公用地悲剧转为公用地繁荣[23]。研究者认为,心理社区感是促进社区参与的“助推器”,与多种参与行为(包括公民参与、政治参与)有紧密联系[24]。心理社区感包含有人际之间的情感联结,反映了人们在社区中相互关联的质量,心理社区感越高,个体越有可能获得来自社区联结(网络)的支持,由此获得参与社区事务的效能感并强化彼此之间的信任[25]。基于CGSS数据库,研究者验证了中国城市或农村的居民群体中心理社区感与地方政治参与之间的联系,尽管城市化推动了人群流动和迁移,熟人社会向陌生人社会的过渡和并存重构了个体生活和人际信任,在邻里间保持互动,发展出心理社区感的群体更愿意参与到社区事务中[26]。