国家实力的评估方法:研究脉络与未来展望

作者: 李猛

D815A1009-3176(2024)02-017-(14)

收稿日期:2023-05-31

作者简介:李 猛 男(1982- )上海行政学院经济学教研部教授

国内关于“两步走”战略安排的量化研究出现了文献越来越多、概念越来越多、指标越来越多的情况,以及关联研究较少、脉络研究较少、基本概念研究较少等问题。为此,需要从国家实力的基本概念出发,梳理现有的评估方法,分析未来的研究潮流。研究发现,关于国家实力评估,学术界有两个研究脉络:一个脉络认为,国家实力是国家在国际关系中的支配地位,不是单个国家的固有特性,应当通过战争、贸易制裁等国际争端的“结果”来评估。另一个脉络认为,国家实力是国家的资源占有情况,可以是单个国家的固有特性,应当通过能够影响国际关系的“资源”来评估。研究还发现,关于国家实力评估的研究潮流呈现出三个趋势:一是实力资源化,即用国家占有的资源来衡量国家实力;二是指标减量化,即用尽可能少的指标来衡量国家实力;三是指标净值化,即用剔除成本“损耗”后的净指标衡量国家实力。这些发现,为构建既顺应国际潮流、又符合中国国情的评估指标体系提供了启示。

国家实力;评估;结果;资源

一、现有文献的概况、特点和问题

党的二十大报告提出,全面建成社会主义现代化强国,总的战略安排是分“两步走”:第一步,到2035年基本实现社会主义现代化;第二步,到本世纪中叶把中国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。为了将“两步走”战略安排具体化,并对标对表、动态测量,学术界开展了大量的量化研究,代表性成果主要分布在以下两个领域:

第一个领域是关于2035年“基本实现社会主义现代化”的量化研究。郭迎锋和张永军从经济发展、民主法治、文化建设、人民生活、社会治理、生态环境等6个方面、15个指标,构建了评估指标体系[1]。任保平和李梦欣从经济现代化、社会现代化、城乡现代化、生态文明、政治文明等5个维度、28个指标,构建了评估指标体系[2]。师博和明萌从人的现代化、经济现代化、社会现代化、生活方式现代化、治理现代化、文化现代化、生态现代化、基础设施现代化等8个维度、20个指标,构建了评估指标体系[3]。刘朝阳等从经济发展现代化、人民生活现代化、教育现代化、民主法治现代化、文化建设现代化、生态环境现代化等6个一级指标、27个二级指标,构建了评估指标体系[4]。崔岚等从收入与劳动产出水平、创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展等6个方面共20项指标,构建了评估指标体系[5]。此外,李雪松[6]、黄群慧和刘学良[7]、吕光明等[8]分别根据联合国、国际货币基金组织、经济合作与发展组织等机构的分类标准,对2035年“人均国内生产总值达到中等发达国家水平”展开了量化研究。

第二个领域是关于本世纪中叶“全面建成社会主义现代化强国”的量化研究。在总体层面,汪青松和陈莉从经济现代化、政治现代化、文化现代化、社会现代化、生态现代化、治理现代化等6个子系统、18个二级指标、67个三级指标,构建了评估指标体系[9]。李军鹏从全面文明、现代善治、世界一流、共同富裕、高度幸福等5个维度、17个方面、140个指标,构建了评估指标体系[10]。在具体领域,吴立保等从自身发展能力、满足需求能力和创新引领能力等3个维度、10个二级指标、36个三级指标,建立了教育强国的评估指标体系[11]。沈艳波等从人力资源、基础设施、研发投入、知识创造、技术管理、前沿引领、创新绩效等7个方面、24个指标,建立了科技强国的评估指标体系[12]。胡守勇从意识形态领导力、文化资源整合力、文化创新创造力、文化民生保障力、社会文明约束力、国家文化软实力等6个方面、28个指标,提出了文化强国的评估指标体系[13]。范全林等从原创能力、发展环境、发展潜力等3个方面、9个二级指标、20个三级指标,提出了航天强国的评估模型[14]。

国内关于“两步走”战略安排的量化研究出现了“三多”的特点,以及“三少”的问题。具体而言,从特点看,一是文献越来越多。定量研究“基本实现社会主义现代化”“全面建成社会主义现代化强国”的文献数量与日俱增,“社会主义现代化”“强国”等词频越来越高。二是概念越来越多。现有文献在开展定量研究时,引入了大量的经济学、法学、政治学、社会学、教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学等概念。三是指标越来越多。随着概念越来越多,现有评估指标体系的指标项也越来越多,所评估的内容也越来越全面。从问题看,一是对“两步走”战略安排关联的研究较少。现有评估指标体系或以“基本实现社会主义现代化”为研究对象,或以“全面建成社会主义现代化强国”为研究对象,缺少既能评估前者又能评估后者的评估指标体系。二是对评估指标体系的脉络研究较少。一些文献提出了新的评估指标体系,但并未建立在系统梳理现有评估指标体系的基础之上。因此,指标项越来越多,交叉重复问题越来越突出。并且,一些指标缺乏相应的统计数据,缺乏实操性,难以进行纵向比较和横向比较。三是对基本概念的研究较少。现有文献对于“实力”“国家实力”等基本概念的研究相对欠缺,这也是相关研究概念和指标越来越多的一个重要原因。

要解决前述问题,就需要回归学术,展开更科学的量化研究。本研究围绕国家实力问题,从“实力”“国家实力”的基本概念出发,梳理现有的研究脉络,分析未来的研究潮流,进而为构建既顺应国际潮流、又符合中国国情的评估指标体系提供启示。

二、国家实力的概念界定

关于国家实力评估,学术界存在不同的研究脉络,根源在于理论层面有着不同的概念界定[15][16]。现有的关于“实力”“国家实力”概念界定,主要分为两类:

第一类概念从关系层面进行界定,认为国家实力是国家在国际关系中的支配地位。从理论的起源看,国家实力理论起源于权力理论。权力理论有着不同的流派,是基于不同的概念界定。关于如何界定权力(Power)这一概念,韦伯(Max Weber)的定义具有广泛的影响力。他认为,权力是行为主体在相互关系中具有这样的可能性——即使遇到他人的反对,也能贯彻自己的意志,不管这样的可能性是建立在何种基础之上[17]。达尔(Robert Alan Dahl)提出,权力是指一方让另一方做原本不想做之事,或者不做原本想做之事的能力[18]。巴克拉克(Peter Bachrach)和巴拉兹(Morton S Baratz)认为,权力反映了一方在相互关系中的议程设置能力[19]。卢克斯(Steven Lukes)认为,权力还反映了一方在相互关系中的偏好设置和信仰塑造能力[20]。因此,权力具有强制性、胁迫性特征[21],体现为一方在相互关系中的支配地位。如纠正对方已经产生的行为,阻止对方正在发生的行为,以及防止对方尚未发生但可能发生的行为[22]。根据这种逻辑,国家实力被定义为国际关系的行为主体在国际争端中,对其他行为主体施加影响,改变其他行为主体的行为——停止冲突、削减军备、签署让步条约、改变外交立场等,进而体现该行为主体的支配地位。

第二类概念从状态层面进行界定,认为国家实力是国家的资源占有情况。前一类概念将权力定义为“一种普遍的强制性的力量”[23],有时显得过于狭隘,有以偏概全之嫌。帕森斯(Talcott Parsons)认为,在相互关系中,除了存在强制、胁迫因素,还存在一些其他因素,如自愿、共识等[24]。福柯(Michel Foucault)认为,传统的权力理论大多忽略了行为主体的自我本真。如果在相互关系中只有强制、胁迫等消极的一面,而没有自愿、共识等积极的一面,则权力的合法性基础便不牢固,社会进步更无从谈起[25]。拉图尔(Bruno Latour)认为,权力不是一种关系,而是一种状态[26]。拉希特(Bruce Russett)认为,权力是禀赋的集合,可以帮助行为主体达到特定目标或获取利益[27]。根据这种逻辑,国家实力的高低便与其资源占有量联系在一起。奈(Joseph Nye)提出,国家实力是指所拥有的能够影响国际关系的资源[28]。这些资源往往被分为三大类:一是硬实力,一般指经济能力、军事能力,是有形的、物质的。硬实力根源于物质资源,如人口、国土面积、自然资源、经济规模、军事力量等,起到“推”的作用。二是软实力,是一种依靠国际吸引力和影响力,而非通过威逼或利诱的手段来达到目标的能力。软实力是无形的、非物质的,以精神资源为基础,如文化、政治价值观念和外交政策等起到“拉”的作用。三是巧实力,即基于“硬实力”和“软实力”,寻找二者的最佳结合点,起到“融”的作用,进而更好地发挥硬实力和软实力的协同效应[29]。

综上所述,现有关于国家实力的两类概念界定就如同两种牌局观。其中,第一类概念认为,国家实力是通过结果——“打牌”的输赢体现出来。即国家实力不是单个行为主体的固有特性,而是两个或多个行为主体之间的关系,不是绝对的,而是相对的,是相互比较出来的[30]。第二类概念认为,国家实力是通过资源——“王炸”的多少体现出来。换言之,国家实力可以是绝对的,可以是单个行为主体的固有特性,可以用其拥有的、能够影响关系的资源多寡来评估。

三、国家实力的评估方法

概念界定是学术研究的重要基础。不同的概念界定,衍生了不同的研究脉络。现有的国家实力评估方法,亦可分为两类:

第一类评估方法可称之为“结果评估法”。该评估方法认为,离开了国际争端如战争、贸易摩擦等,就很难评估出国家实力。根据这一类评估方法,要结合具体案例,通过分析国际争端的结果,来比较不同国家的实力。为此,研究者需要考虑竞争者的利益或意图,以及竞争的结果——是否实现其最初的目的[31]。此外,研究者还需要考虑竞争的过程——如何实现其目的,以及付出了怎样的成本或代价[32]。现有文献通常采用以下几个步骤来评估国家实力:第一步,确定对象,即确定国际争端的行为主体;第二步,明确诉求,即确定国际行为主体的利益或意图;第三步,收集证据,即收集国际行为主体的利益或意图满足程度的事实证据;第四步,得出结论,即判断国际争端的输赢,判断国际行为主体的实力高低。

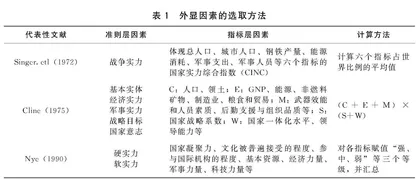

第二类评估方法可称之为“资源评估法”。该评估方法认为,不通过国际争端,而是通过一些外显因素,也能评估出国家实力。根据这一类评估方法,要借助于能够显示国家资源占有数量的一些外显因素,并通过分析其数量的多寡,来研究国家的真正实力。为此,研究者需要划分不同形态的国家资源。比如,摩根索(Hans J.Morgenthau)在评估国家实力时,将其分为地理、自然资源、工业能力、战备、人口、民族性格、国民士气、外交素养、政府能力[33]。华尔兹(Kenneth N Waltz)在评估国家实力时,将其分为人口、领土、资源禀赋、经济实力、军事实力、政治稳定及能力[34]。在研究过程中,现有文献往往将外显因素进一步细分为准则层因素和指标层因素。其中,准则层因素是评估国家实力的领域范围,指标层因素则是在准则层下的一些可量化的指标(见表1)。比如,辛格(David J.Singer)等认为,国家实力体现为战争实力[35]。通过国家实力综合指数(CINC)——总人口、城市人口、武装部队人员、军事支出、钢铁生产、能源消耗占世界比例的平均值,可以衡量国家实力。克莱因(Ray S Cline)将基本实体、经济实力、军事实力、战略目标、国家意志五个方面结合在一起,考虑了人口、领土、GNP、能源、非燃料矿物、制造业、粮食和贸易、武器效能和人员素质、后勤支援与组织品质、国家战略系数、国家一体化水平、领导能力等因素,建立了国家实力评估指标体系,并成为这一类国家实力评估文献的基石[36]。黄硕风在克莱因的基础上建立评估指标体系时,将资源、经济、科技、军事、文教、外交、政治、政治体制、决策能力等生存力、发展力、协调力因素吸收了进来[37]。奈在研究国家实力时区分了硬实力和软实力,考虑国家凝聚力、文化被普遍接受的程度、参与国际机构的程度、基本资源、经济力量、军事力量、科技力量等因素的影响[38]。胡鞍钢和王洪川在建立国家实力评估指标体系时,将经济资源、人力资源、能源资源、资本资源、科技资源、政府资源、军事资源、国际资源、信息资源等硬实力、软实力因素结合了起来[39]。贝克利(Michael Beckley)在选取评估指标时,认为总指标侧重于衡量国家实力的“大”,而剔除成本“损耗”后的净指标更能衡量出国家实力的“强”,并认为“GDP×人均GDP”是用来衡量国家实力的最简约净指标[40]。

国家占有的资源具有不同形态,其中既包含一些容易量化的“硬”资源,也包括一些难以量化的“软”资源。为了更好地评估这些“软”资源,相关研究除了采用前述指标体系进行评估,还会采用“问卷调查法”进行评估。“问卷调查法”通常将国家实力细分为某些具体的领域,通过向特定群体发放的调查问卷,可以测量出这些群体对不同国家实力的判断,进而归纳整理出被调查国家的实力情况。根据“问卷调查法”,研究者需要确定问卷调查的范围、主题,并设计问卷调查的议题(见表2)。此外,也有一些研究将“问卷调查法”与“指标评价法”相结合,以兼具主客观的评价方式衡量国家实力。比如,英国波特兰公关公司发布了《软实力30强:全球软实力排名》。该排名采用客观指标与主观指标相结合的方式对各国软实力进行了评分。其中客观指标的权重占比65%,客观数据包括政府、互联网、文化、商业、外交、教育等6项指标;主观指标的权重占比35%,通过对25个国家的数万名受访者发放问卷,就各国的美食、科技产品、友好度、文化、奢侈品、外交政策、宜居度等7个方面进行调查。在此基础上,英国波特兰公关公司提出了全球软实力前30名的国家榜单。