干部教育培训赋能贫困治理:基于云南省怒江州的案例研究

作者: 牛乙钦 郭定平

D262.3A1009-3176(2024)02-083-(11)

本文系国家社会科学基金重大项目“坚持和完善党的领导制度体系研究”(20ZDA013)的阶段性成果。

收稿日期:2023-10-20

作者简介:牛乙钦 男(1995- )复旦大学国际关系与公共事务学院博士研究生

郭定平 男(1965- )复旦大学国际关系与公共事务学院教授 博士生导师

干部教育培训是党和国家干部队伍建设的先导性、基础性、战略性工程,影响着党的领导水平和国家治理能力。党的干部教育培训工作能通过赋能机制提升贫困治理效能。通过构建一个“组织-环境-行为者”的赋能机制三维分析框架,以2018-2020年脱贫攻坚阶段云南省怒江州干部教育培训工作为案例,剖析培训对象、培训内容、培训形式,结合访谈、问卷等资料对理论进行检验。研究发现,干部教育培训赋能贫困治理的作用机制包括:组织维度上,拓展政策沟通渠道、生成促进成员合作的社会资本;环境维度上,提升组织成员理性程度,降低外部环境不确定性对组织行动的负面影响;行为者维度上,通过理想信念和乡土情怀教育激发政策执行者公共服务热情。实践中,干部教育培训工作还存在形式主义问题,相关部门有必要按照分类分级原则进一步创新培训形式,引导各级干部提升参加培训的积极性。

中国共产党;干部教育培训;贫困治理;赋能理论

一、研究背景

干部教育培训是党和国家干部队伍建设的先导性、基础性、战略性工程,是“党管干部”原则的具体体现,是确保党的政治路线、思想路线、组织路线得以实现的重要抓手。2023年10月16日,中共中央修订《干部教育培训工作条例》,指出党的干部教育培训工作发挥着为国家发展和民族复兴“提供思想政治保证和能力支撑”的作用[1],是影响党的领导水平和国家治理能力的关键性因素。

开展干部教育培训工作是中国如期战胜绝对贫困的一大重要法宝。2015年,中共中央、国务院在《关于打赢脱贫攻坚战的决定》中提出,要“加大培训力度,全面提升扶贫干部队伍能力水平”[2]。2017年,国家公务员局、国务院扶贫办联合印发《关于开展行政机关公务员脱贫攻坚培训的意见》,提出要在两年内把贫困地区公务员全员培训一遍[3]。2018年,中共中央、国务院印发《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》,强调干部教育培训要坚持分级分类原则[4];同年8月,中组部、国务院扶贫办颁布《关于聚焦打好精准脱贫攻坚战加强干部教育培训的意见》,围绕增强干部脱贫攻坚实战能力,明确重点培训对象,完善并创新培训内容和形式[5]。2018年以来,全国共培训扶贫干部2631万人次,县级及以下基层扶贫干部占90%以上。2020年,中组部又推动各地对23.7万名新选派的驻村干部和新上任的乡村干部全部轮训一遍[6]。建党百年之际,中国共产党领导全国人民如期完成了消除绝对贫困的历史性任务,全面建成小康社会,“创造了人类减贫史上的奇迹[7]”。

干部教育培训为什么能促进贫困治理效能提升?围绕这一问题,本研究从地方实践层面考察党的干部教育培训工作对贫困治理的影响,在回顾中国共产党干部教育培训相关研究的基础上,构建一个“组织-环境-行为者”的赋能机制三维分析框架,以2018-2020年脱贫攻坚阶段云南省怒江傈僳族自治州(以下简称“怒江州”)的贫困治理和干部教育培训工作为案例,对理论进行检验。

二、干部教育培训相关文献回顾

作为中国政治、党史党建研究的热门议题,中国共产党的干部教育培训长期以来备受海内外学者关注。先前研究主要聚焦干部教育培训的制度和功能、干部教育培训的经验与绩效两方面内容。

相关海外研究带有“情报学”色彩,一方面,他们重点关注中共干部教育培训的制度设计,如鲍大可(A.Doak Barnett)和傅高义(Ezra F.Vogel)描述了1950-1960年代中共的干部教育培训制度[8],舒曼(Franz Schurmann)从意识形态和组织方面讨论中共早期的干部培训[9]。刘(Alan P.L.Liu)以中央党校为对象,分析其历史、教学体系,课程内容和培养目标[10]。另一方面,海外研究也对中共干部教育培训的功能进行分析,为对华政策的制定提供决策咨询。沈大伟(David Shambaugh)认为中国的党校系统在干部能力培训、思想教育、政策咨询等方面发挥重要作用[11]。彭柯(Frank N.Pieke)指出当代中国干部教育培训制度有强大的精英培养和组织能力[12]。李(Charlotte Lee)认为党校是政治运动的宣教所[13]。蔡文轩(Wen-Hsuan Tsa)认为中国共产党的政治局集体学习和其他党内学习制度构成一个完整体系,该体系能够统一党内思想、赋予政权历史合法性,增强政党适应能力[14]。

相较于海外研究,国内研究更注重干部教育培训历史经验的总结,及其在实践中绩效的评估。例如,陈家喜提出党在干部教育培训方面的重要经验包括注重组织塑造、紧抓理想信念教育、突出服务大局能力、构建系统化培训体系[15]。仇赟指出中国特色的党政领导干部教育培训制度体系有利于在强化党的建设的同时服务国家治理体系和治理能力现代化建设[16]。王亚华和肖亚洲发现中国的干部教育培训有利于提升公职人员的公共服务动机,促进治理效能提升[17]。范柏乃和阮连法设计出一套干部教育培训绩效的评估指标,针对不同绩效评估理论模型,就问卷设计、数据处理方法等问题进行规范[18]。秦浩对中国干部培训绩效的提升提出对策[19]。

上述研究从不同角度分析了中国共产党的干部教育培训工作,成果颇丰。但它们多聚焦于干部教育培训工作本身,未能进一步探讨党的干部教育培训工作对国家治理的影响。政党中心主义的国家治理理论认为,政党不仅是一种利益代表机制,更是一种治理主体和治理结构[20]。俞可平同样指出:“中共自身的治理能力和治理水平,直接决定着中国国家治理能力的强弱和治理状况的优劣。”[21]干部教育培训是中国共产党在人力和组织层面提升治理能力和治理水平的重要手段,从这一角度开展研究,理论层面上有利于在国家治理研究领域“找回政党”,探索政党与国家治理关系的新议题,促进政党政治学和中共党建学研究的交流借鉴;实践层面上有利于促进各级党政机关科学把握组织规律,更好地将中国共产党领导这一最大的制度优势转化为治理效能。

三、理论框架与研究方法

(一)理论框架

为分析党的干部教育培训工作与贫困治理之间的联系,本研究在二者之间引入赋能机制,提出干部教育培训将通过赋能机制对贫困治理效能发挥积极影响的假设。

“赋能”概念源于组织行为学和管理学领域的“授权赋能”理论,指通过改善组织结构与环境、干预成员心理、优化领导方式等途径影响组织成员行为,达到提升组织绩效的目的[22]。“赋能”也指“赋予能力、能量,创造必要的条件,促使既定目标的实现成为可能”[23]。目前,这一概念已被学术界延伸运用,赋予行动主体能力、促进组织绩效提升的方式和手段皆可称作“赋能”,如数字技术赋能[24]、党建赋能等[25]。郁建兴和樊靓构建了包含社会情景因素、社会治理作用机制、政府整体智治和多元主体协同治理的数字技术赋能分析框架[26]。尹瑶提出包含赋能主体、赋能机制、赋能方式、赋能对象和赋能目标的赋能式治理分析框架[27]。

本研究认为,赋能理论的本质是组织绩效的改善,干部教育培训赋能贫困治理的关键在于组织绩效的提升。威廉姆森(Oliver E.Williamson)指出,组织制度、外部环境和行为者是影响组织治理的三个关键因素。其中,组织是治理行为的载体;外部环境是影响组织行为的“变动参数”;行为者心理动机也会影响治理效果[28]。

基于上述分析,本研究提出一个“组织-环境-行为者”的赋能作用机制三维分析框架:

第一,干部教育培训可能增进组织内成员间的沟通合作效率。奥克森伯格(Michel Oksenberg)认为,中国以文件、电话、电报为主要信息传递方式的传统科层等级制难以适应新的治理环境[29]。一方面,干部教育培训搭建了一条跨越层级的信息传递渠道,教育培训的过程同时也是政策沟通的过程;另一方面,社会资本和社会信任能促进合作[30]。干部教育培训为行为者提供了一个拓展社交网络的平台,为其在工作中的信息分享和资源交换提供便利。

第二,干部教育培训可能增强组织应对外部环境变动的能力。组织的外部环境不确定性程度越高,影响治理的偶然性因素越多,组织中行为者越不可预测治理行为后果。汤普森(James D.Thompson)指出,环境不确定性的一项重要来源是组织中行为者对环境变化缺乏因果知识的认知[31],而教育是解释组织专业化程度的核心因素[32],干部教育培训能提升组织的专业化程度,提高政策执行者的理性水平,使其能更好地理解上级意图、把握形势政策、掌握应对环境变动所必需的技术和方法。

第三,干部教育培训可能抑制组织中行为者的机会主义倾向。干部教育培训在某种程度上是一种增进集体认同的仪式,组织“……依靠其象征性和表征来维持认同感和凝聚力”[33]。在仪式中提倡“团队精神”,形成组织成员间的集体认同会大大提升组织内部的资源配置效率[34]。新制度主义经济学也强调,塑造共同体成员的集体信仰或意识形态是抑制组织成员机会主义倾向的重要手段[35]。

(二)研究方法

本研究采用个案分析方法,选择云南省怒江州的贫困治理和干部教育培训为研究对象,通过参与式观察、调研访谈和问卷调查获得研究数据。个案研究不追求对某一现象有统计学意义上的总体性认识,而在于深入复杂的“关系”领域,讲究“亲耳所闻、亲眼所见、亲身所感”,使研究更具画面感和现场感[36],将研究焦点从对个案的描述回归到对个案所呈现的理论问题——干部教育培训赋能贫困治理这一机制存在的检验。

怒江案例具有代表性,表现为兼具极端性和集中性[37]。案例极端性方面,怒江州是国家级深度贫困地区,贫困发生率56.24%,是全国平均水平的10倍以上。2014年以来,该州识别贫困人口26.78万,全州255个行政村中有249个贫困村。2020年底,该州所有贫困人口出列,全部贫困村摘帽,在全国深度贫困地区“三区三州”中脱贫效率最高。案例集中性方面,怒江州干部教育培训工作表现优异,州党委获“全国脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。该荣誉的一项重要评选标准,即“把培养锻炼干部与定点扶贫工作有机结合起来,指导、支持、帮助扶贫干部开展工作,建立培训、管理、考核、监督服务工作机制,在脱贫攻坚主战场发现、培养、选拔干部”[38]。

本研究人员在2021-2022年期间,分两次在怒江州调研,参与机关日常工作、旁听会议、陪同调研考察。在此过程中,分别运用半结构型访谈采访对象16人,非结构型访谈采访对象44人,收回有效问卷60份。上述一手数据和感性经验能够为理论检验提供有力支持。

后文首先从培训对象、培训内容、培训形式三个方面介绍怒江州干部教育培训工作的运作情况,在此基础上根据“组织-环境-行为者”的框架对研究案例进行分析,论证干部教育培训在贫困治理中发挥赋能作用的理论逻辑,最后就相关理论问题进行总结和讨论。

四、干部教育培训赋能贫困治理的怒江案例

(一)案例介绍

2018年以来,云南省怒江州先后颁布《怒江州贯彻落实〈关于聚焦打好精准脱贫攻坚战加强干部教育培训的意见〉的实施方案》《关于进一步加强脱贫攻坚干部能力素质培训的通知》《怒江州扶贫干部素质提升培训计划》《怒江州干部教育培训学员管理规定》等文件。上述文件明确脱贫攻坚期间,该州干部教育培训工作的总体目标是提升干部综合素质,打造高素质干部队伍。干部教育培训突出加强党的理论教育、党性教育和专业化能力培训,以政治教育为基础、能力建设为核心,培养“有信念、有思路、有激情、有办法”的脱贫攻坚干部。

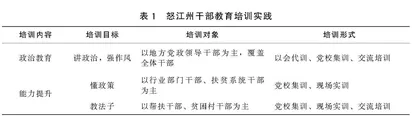

2018年以来,该州分类培训党政领导干部4491人次、行业扶贫干部4144人次、扶贫系统干部1520人次、帮扶干部3234人次、贫困村干部10797人次,集中轮训处级党员干部999人次、科级党员干部2372人次、机关党员6160人次、农村党员22300人次。2020年,全州共举办脱贫攻坚培训班53期,共计培训21172人次。按照“谁管理谁培训”的原则,各县(市)委组织部、各相关单位采取不同形式开展各类培训84期,培训12698人;开展“送教下乡”培训11期,培训村(社区)易地扶贫搬迁安置点党员、驻点工作人员877人次。下文从培训对象、培训内容(含培训目标),培训形式三方面呈现脱贫攻坚中怒江州的干部教育培训实践(见表1)。