政府如何为社会治理搭台?

作者: 刘家明

摘要:在平台时代,政府搭台如火如荼。但政府如何为社会治理搭建多边平台,学界则缺乏针对性研究。为此基于多边平台理论,通过对社区社工服务中心的跨案例研究,归纳政府搭建多边公共平台的机理与进路。治权开放是政府搭台的前提,设置创价关卡并赋权释能是搭建平台的基础,召集多边用户并形成互动合作的价值网络是政府搭台的关键。提供平台基础设施往往是政府搭台的必选关卡,激发网络效应是吸引用户进驻平台的重要策略,平台思维直接影响政府搭台的路径选择。政府有责任为社会治理搭建多边平台,履行着提供基本要素、召集多边用户、授予治理权力、安排治理规则等职责。

关键词:政府搭台;多边平台;社会治理;平台型治理;社区社工服务中心

一、问题提出

近年来,中国各级政府的平台型治理已成为公共事务多元共治的一种典型模式,不仅取得丰富的实践成果,而且成为“中国之治”的常态与“中国之智”的缩影。尤其是在社会治理和社会服务领域,各地政府已搭建了大量的多边公共平台,如新型的公共就业服务中心或劳动力培训服务中心、一卡通、公共政策听证会、教师继续教育中心、创业或创新服务平台、社区服务平台、残疾人服务平台、公共文化服务平台等。平台型治理范式正在公共治理领域兴起[1]。政府为社会治理搭台是平台型治理的前提和基础,由此逐渐成为政界和学界关注的热门话题。

平台经济崛起与平台革命席卷全球,表明当今已进入平台经济时代[2]。在平台经济时代,财富和权力逐渐聚集到平台搭建者那里,“平台将会处于世界的中心”[3]。平台革命正在向公共服务、政府治理领域推进,平台几乎渗透到国家治理的各个领域[4],平台机制形塑着公共生活的方方面面[5],政府平台实践构成了治理创新的重要维度[6],正在创造和协调公共价值[7]。随着平台革命的深入发展,平台型社会已悄然来临[8]。平台型社会对搭建共治平台的需求愈发紧迫,平台革命时代和平台经济社会呼唤政府的搭台。政府平台具有交互、生产、创新等功能,正在彰显重要的治理价值[9],能够公平高效地向公民提供服务[10]。政府平台正在成为新时代治理能力现代化的重要抓手和推进国家善治的关键场域[11]。由此,政府平台搭建及其基础上的平台型治理逐渐成为国际前沿动态。

政府通过搭台来为社会主体、市场主体参与公共服务多元供给与协作创新提供合作空间与共治规则,已成为政府治理的新模式和公共品供给的策略选择。党的十九大报告也提出,建设公共服务平台来改进公共服务供给。为此,越来越多的政府部门和社会组织正通过搭建平台或连接平台,来提供公共服务并开展合作共治。本研究的主题是政府如何为社会治理搭建多元主体互动共治的平台,研究的问题是政府如何为社会治理搭台,即搭台存在哪些共性的模式与操作路径,政府在其中扮演什么角色以及有何行动策略。

二、理论基础与分析框架

(一)文献简述

在国内,政府搭台思想起源于政社分离的政府职能改革及由此掀开的“政府搭台社会唱戏”的序幕。已有学者就“政府搭台农民唱戏”“政府搭台民间唱戏”“政府搭台企业唱戏”“政府搭台校企联合”及政府为行业发展搭台等现象中政府的职能及政府合作模式开展了研究,刘家明等对中国政府搭台的总体样态与类型进行了描述并阐释了其机理逻辑[12]。对于上述类似“苹果落地”的政府搭台现象,学者们往往承认平台在推动公共服务创新、强化公众参与、加强社会协同治理中的作用,但相关成果主要集中在对个别行业及领域的经验总结,均未涉及政府如何搭台的基本原理与方法论探究。步入信息时代,研究主题主要转向数字平台建设与政府的平台化转型。例如,卢小平分析的公共服务O2O平台建设路径[13],北京大学课题组与黄璜等研究的平台结构及其驱动的政府转型发展[14]。这些平台虽有涉及政府平台建设机理与路径,但研究对象集中在政府数字平台而非实体平台建设,也没有旗帜鲜明地指明政府多边平台的建设方向。

在国外,政府搭台思想起源于Reilly提出的“政府即平台”思想。Reilly最早认为政府应该向平台企业学习,搭建开放的平台以推动政府系统内外的创新[15]。这在国内外学界引发了政府平台建设研究的热潮,例如,有学者研究了英国等国的“政府即平台”建设愿景[16]以及中国的“政府即平台”建设实践及趋势[17]。这些成果基本上以数字平台为研究对象,更多地视平台为数字基础设施及其促进交互的社会技术系统[18],甚少涉及多边平台尤其是多边实体平台。不仅如此,大多文献提出的平台搭建路径均指向数字技术基础上的网络平台、智慧平台建设,在路径上过于倚重和依赖信息技术,而技术治理本身并不自带现代化属性,“数字平台并不必然推动现代化,甚至误入歧途”[19]。更直接地,Walravens&Ballon借鉴多边平台商业模式,从治理视角探索了政府的智慧型城市平台建设[20]。Marijn&Elsa主张政府搭建多边平台、推动平台型治理以实现政府精简高效和服务创新[21]。平台型治理要求政府搭台并担负起维护整个平台社会的责任[22]。这些成果虽鲜明地提出政府多边平台建设的方向,但依然没有聚焦平台建设机理与方法。在哈佛商学院的一项关于产品平台化转型路径的成果中,提及公共基础设施和基础性公共产品可以转化为多边平台[23],为本研究提供了思路启发。

(二)多边平台理论

多边公共平台不同于传统认知上的公共品单边生产平台(如行政服务中心)或纯粹的技术平台(如电子政务)。多边(双边)平台起源于诺贝尔经济学奖得主Tirole提出的“双边市场”概念[24]。在双边市场中,平台是其他主体借以提供互补品的基础性产品、服务和技术架构[25]。多边平台本质是多元主体互动的结构,其核心甄别标准是“合约控制权”的开放、群体间网络效应的存在[26]。多边平台通过汇聚多边用户、匹配供求、降低交互成本以促进高质量交互和价值创造[27]。多边平台在促进多边用户群体价值互动的过程中扮演着利益联结者、供需匹配者、空间或市场的提供者、规则设计者等角色[28]。正是凭借多边平台强大的交互促进功能,多边平台模式能够打败传统的管道式生产经营模式(包括官僚制生产模式)[29]。鉴于此,搭建平台是组织成为平台领导并提升竞争力的基本策略[30]。政府可以利用多边平台的结构及功能优势,实现公共服务的多元供给与均衡化发展[31]。多边协商平台已成为公共治理的重要战略[32]。

在经济学与管理学领域,众多著名学者如麻省理工学院的Cusumano、Gawer、Hagiu,哈佛大学的Eisenmann,芝加哥大学的Evans以及美国平台思维实验室的创办人Choudary纷纷开展多边平台及其治理研究。以多边平台经济学和平台战略学为主要构成的多边平台理论逐渐开拓了平台领导学、平台组织学和平台型治理理论。其多方主体与多边用户有机结合的生态共治体系为政府主政、用户主权的平台型治理结构提供了原型参考,更是平台载体结构搭建转向平台治理结构搭建的精髓所在。随着商业平台实践的拓展及公共领域平台型治理范式的兴起,起初的商业平台建设框架也逐渐演化发展为平台共同体建设框架。由此,多边平台理论为政府搭建多边公共平台的实践及平台型治理研究提供了新的视角和理论基础。据此,多边公共平台是指连接公共部门生态系统中的多类用户群体,在治权开放的基础上促进用户群体间互动的治理结构及支撑体系,其核心特征是政府向多元利益群体开放公共品生产运作、治理参与等治权以及在此基础上的用户群体间的直接互动[33]。

(三)研究分析框架

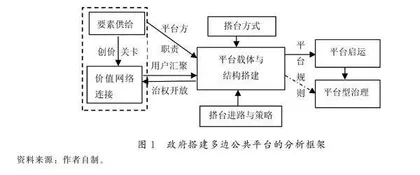

本研究站在政府治理能力现代化的立场,以多边平台理论为理论基础与分析视角。多边平台实质是互动的结构与合作共治的支撑载体,其运作模式实质是将多类利益相关者连接在一起互动来创造价值。多边公共平台的搭建是平台主办方、所有者及其他主体,供给平台要素、搭建平台结构并形成平台价值网络的过程。政府为社会搭台的使命在于为互动共治提供平台结构和价值网络,最终实现平台型治理——基于平台的公共品多元供给与公共事务合作共治。政府等公共部门作为平台主办方或(和)所有者(统称为产权无法转移的“平台方”)是平台搭建的核心主体,在平台搭建过程中扮演着不可或缺的关键角色。政府在为社会治理的搭台实践中,呈现出哪些共性的过程模式与机理逻辑,承担和扮演何种职责与角色,选择了哪些搭台方式及行为策略,核心流程或步骤是怎样的,这些是分析框架的重要元素。

本研究参考了平台经济学创始人Evans提出的平台共同体建设框架,同时借鉴哈佛商学院的Hagiu提出的商业平台建设的理论框架。Evans认为平台建设首先要识别平台共同体,弄清楚谁需要谁以及有什么需求和为什么需要,平台建设与管理行为主要围绕着促进互动和激发用户群体间的网络效应而展开,据此把平台建设分为四步:识别平台社区,联结价值网络,设计平台规则,启动平台运行[34]。Hagiu认为平台建设分为三步:一是确定平台为用户创造的价值及根本功能;二是确定与这些用户存在频繁互动的另一类用户,从而降低成本或提升价值;三是开放互动的合约控制权,实现单边控制业务向双边互动合作业务的转变来创造价值[35]。他主张在原技术平台、生产经营平台的基础上通过经营控制权的开放,将其转化为多边(双边)平台,尤其是在单边平台的基础上进行设计改造,是多边(双边)平台建设的一种策略模式。结合中国情景下的政府为社会搭台的实践,对多边平台理论中的相关术语进行筛选和提炼,据此对政府搭台的研究主题进行维度分解和概念操作化,构建了政府搭建多边公共平台的分析框架(见图1)。政府搭台是平台方的职责,主办方的治权开放是基础和前提,承办方负责执行搭台并连接与汇聚用户。政府搭台以平台载体与结构的搭建为基本操作变量,以平台要素的供给为基本形式,以联结价值网络为直接目标,以实现基于多边平台的平台型治理为最终目的。直至平台能够正常启动,平台搭建才算完成。其中最关键的是核心平台要素(如资金、基础设施、规则等)谁来供给以及如何设置以创造价值,这些核心平台要素被称为“创价关卡”。政府如何搭台主要体现在以下几个重要元素:创价关卡的设置与价值网络的联结、平台搭建的方式与进路、政府的职责角色与行为策略。该框架为归纳提炼地方政府为社会治理搭建多边公共平台的机理逻辑及操作进路提供分析思路。本文主要通过跨案例研究,对该框架进行验证分析。

三、研究方法与案例呈现

(一)研究方法

本研究从多个案例样本中进行跨案例复制研究,从而实现归纳式理论建构的目的。跨案例复制研究是从不同的途径、方法与维度来对多个个案进行横向比较和归纳总结分析,进而寻求共性的关系和稳定的模式;通过复制逻辑来升华这些初步发现的关系,在此过程中经常回到每个案例中来比较、验证相关概念、变量之间的关系和逻辑是否存在,并进行解释或进一步验证,以发现可靠的理论模式[36]。研究分析时借助二维表来比较多个类别的案例数据。跨案例复制研究遵循复制归纳法则,产生的结果就是一个个命题,然后对这些命题进行分析解释;通过案例之间的共性复制以及将正反案例相结合,总结归纳出一致的规律,这就是要建构的理论[37]。跨案例研究需要对产生的命题进行重复、对比和扩展,理论的构建是通过案例数据、形成的理论及现有文献三者之间的反复循环而进行的[38]。研究结论再与文献对话加以理论验证,必要时还会用样本以外的其他案例进行检验,以保障研究结论的内在效度和外在效度。

在数据收集及分析时,选择实地考察、访谈调查与档案资料分析相结合的方法,多源数据有助于收集更全面准确的信息和探寻更可信的研究结果。本研究通过多种途径、多种方法收集多种形式的数据来保障研究的建构效度。数据来源及收集方式主要包括:一是社工机构的文档记录,包括宣传册、规章制度、机构运作的相关记录;二是有关社工机构的网络信息,包括有关案例样本的网络文章、官方网站信息及相关网络新闻;三是通过实地考察、走访观察、前期非正式访谈所获取的信息,包括一些图片、照片、记忆与相关记录;四是有关社工行业的公共政策文本、行业运作管理规范,包括行业手册、制度汇编等有关信息。由于数据收集的重点是难以观察和记录的政府搭台行为,因此与调研对象开展了正式的访谈。每个案例样本选择23名访谈对象,他们一般为社区社工服务中心平台的创建者、社工机构高管或主办方负责人。

(二)案例选择

本次案例的选取按照理论抽样而非随机抽样的方法,出于理论建构的需要从多边公共平台的总体案例中选择样本。理论抽样首先要确定案例总体,也就是要符合多边公共平台的定义,经得起其识别标准“治权开放”的检验。然后,选择典型的、有代表性的行业案例样本。最后,比较确定最终的案例样本。本研究通过若干个领域的平台案例的初步调研,决定选择社区社工服务中心作为行业样本,是基于以下几点考虑:首先,社区社工服务中心及社工机构的兴起是政府职能转变、政社分开的产物,最能体现政府的共治策略和开放合作思维。其次,社区社工服务中心作为一种新兴事物,社会需求巨大、发展前景广阔,代表着多边平台在社会治理及服务领域应用的发展方向,最能体现多边平台的应用价值。再次,社区社工服务中心发展现状的脆弱性,社工机构起步晚,投入资源不足,离不开市场主体、社会主体的参与建设和运行管理,更离不开政府的平台领导与平台供给。最后,是研究条件的便捷性和优越性①,广东的社区社工服务中心及社工机构发展比较好,吸收借鉴了香港的先进经验。2010年前后,在香港、广东等地兴起的社区社工服务中心——一种脱胎于且有别于作为公共品单边生产平台的社区服务中心,开始兴起并迅速向其他地区推广应用。根据跨案例归纳式理论建构的需要,结合开展研究的有利条件,本研究选择社会治理领域的社区社工服务中心作为调研对象,最终遴选出广东三地的四家社区社工服务中心作为案例样本②。