优化营商环境背景下政务服务整合供给的路径研究

作者: 石晋昕 杨宏山

摘 要:深化“放管服”改革、持续优化营商环境,是激发市场主体活力、促进高质量发展的重要举措,应当建立高效整合的政务服务供给模式。通过梳理政策法规文件、深度访谈和具体案例剖析,以整体政府、协同治理等跨部门治理理论为基础,构建政务服务整合供给的分析模型。将政务服务整合供给的运作过程分为路径透视分解和要素耦合迭代两个阶段。路径透视分解阶段,根据治理空间和供需关系,将政务服务供给分为窗口整合、平台整合、流程整合与信息整合四种路径;要素耦合迭代阶段,以价值整合为引领,制度集成、技术迭代双轮驱动,共同促进上述各路径耦合优化,形成更高能级的政府服务供给模式。

关键词:政务服务;整体政府;一业一证;数字化转型

党的二十大报告指出:“营造市场化、法治化、国际化一流营商环境”“深化简政放权、放管结合、优化服务改革”。上海市浦东新区作为社会主义现代化建设引领区,积极推进政务服务一体化发展,创造性地实行“一业一证”改革,建立“一证准营”的行业综合许可制度,配套建立各负其责、协同高效的行业综合监管制度,在优化营商环境的道路上形成了一系列重要实践经验。本研究试图以跨部门治理相关理论为基础,发展相应的理论分析框架,分析“一业一证”改革的运行路径和机制。

一、文献回顾与问题的提出

关于政务服务的改革路径,学界现有研究可以归纳为三个维度:一是宏观维度的制度发展研究,二是中观维度的组织变革研究,三是微观维度的技术赋能研究。

宏观维度的制度发展研究主要集中于政务服务供给制度的变革,是一种法理视角。从制度的发展历程来看,孙彩虹认为,改革开放以来,行政审批制度改革经历了中央下放经济领域审批权、地方自主探索、审批事项大规模缩减、审批规范化制度化四个阶段[1]。进入新时代,行政审批制度改革从简政放权到“放管服”三管齐下再到审管全流程改革,更加聚焦服务市场主体和营商环境建设[2]。政务服务正在从碎片化走向整体性,逐渐打破“数据烟囱”,弱化部门和地域的分割,形成了“一张网”“一扇门”“跑一次”的政务服务整合形态[3],一网通办、跨省通办[4]等整合模式逐渐成熟。此外,这一维度的研究还聚焦制度的正当性。有学者认为,行政许可权的相对集中从形式走向实质,应当通过最低限度标准、功能适当标准和边际约束标准等要件对其正当性进行判断[5]。这一维度中,对应然层面的法理研究较多,需要加强对实然层面制度创新的关照。

中观维度的政府组织变革研究主要集中于政府形态的调整和相应功能的优化,是一种结构功能视角。其一是以结构为主导的物理性整合。学者们认为,行政服务中心和行政审批局是两种具有代表性的改革方式,均是以职能优化倒逼部门整合,进而走向整合式集中[6]。行政服务中心是在不改变职能归属的前提下,将各部门的审批职能在一个平台上进行物理性集中,只负责实施“相对集中行政许可”;而行政审批局将虚化的审批职能做实,拥有实质性的审批权力,编制人员自成一体[7]。其二是以功能为主导的流程再造。这种模式不刻意追求结构的物理性聚合,而是以工作方式的重塑理顺部门关系,解决治理碎片化问题。以“最多跑一次”为代表的政府治理改革,不断优化政府内部的决策、执行、审核与监督系统,改变了以往单一运用自上而下权威进行行政整合的方式[8]。一些地区将政务服务下沉到基层,以流程再造协调层级之间、条块之间的关系[9]。在这一维度中,理论阐释和案例研究较多,对组织变革动力和具体协同机制需要进一步深描和提炼。

微观维度的技术赋能研究主要集中于“互联网+政务服务”的技术架构,是一种工具视角,主要关注平台工具、模型工具和数据工具的使用。政务平台作为一种有效工具,通过模块重组、分工调试与质量反馈,促进了政府与社会之间的互动[10],有效驱动数字政府建设,充分挖掘政府部门管理与服务中的业务共性,实现技术融合、业务融合和数据融合[11]。大数据、人工智能等技术的运用,使政府形态从二元空间拓展到三元空间,不见面审批、最多跑一次等均为技术驱动下的工具创新,拓展了政务平台的功能[12]。这一维度的研究对于技术的发展着墨较多,而对于技术的限度及负面作用缺乏探讨。

现有研究还存在可以进一步拓展的空间。例如,在理论上,需要对政务服务供给的具体路径及其相互关系做系统化提炼;在实践中,各类新的改革举措层出不穷,现有研究还存在一定的滞后性。值得注意的是,政务服务高效供给无法依靠单一维度的变革实现,需要制度、组织和技术协同发力。本研究在上述三种视角的基础上提出整合性分析框架,主要探讨以下问题:政务服务如何实现整合供给?形成了怎样的实现路径?各条路径之间存在怎样的关系?改革实践在不断发展迭代,如何通过挖掘治理要素解释制度的演进过程?

二、理论分析

(一)理论溯源:公共服务导向的跨部门治理需求

以公众需求为导向、强化服务意识愈加成为各国政府治理的共同价值,罗伯特·登哈特(Robert B Denhardt)等学者基于对新公共管理理论的反思,提出了新公共服务理论,认为公共组织应当通过合作和共同领导来运作[13],更加注重公共利益和服务职能,以公众而非顾客为服务目标,从而建立更具整合力和回应性的公共机构。

为了提升公共服务效率,应对新公共管理运动导致的治理体系“碎片化”问题,整体政府理论应运而生,该理论最早由英国学者佩里·希克斯(Perri Six)在20世纪90年代提出,从结果导向出发,提出整体政府治理的政策、顾客、组织和机构四个层次的整合目标以及相应的运作机制,并明确了包括整体预算、信息共享等12项整体政府的管理内容[14]。此后,美国、加拿大、新西兰等国的学者也提出了相类似的理论主张。有学者从组织、文化等角度探讨整体政府建构,认为整体政府可以通过自上而下推动的组织融合与横向协商合作等方式实现[15]。克里斯托弗·波利特(Christopher Pollitt)将整体政府的建设目标归纳为通过部门间横向与纵向的协调,建立良好的政策情景、更好地联合使用稀缺资源,为公民提供无缝隙的服务[16]。汤姆·令(Tom Ling)认为,政府组织的内部整合意味着新的组织形式,合作成员通过正式或者非正式的联结形成合作伙伴关系,以塑造新的组织文化、统一价值观念、加强信息交流等方式推动合作治理[17]。

为了应对治理主体各自为政、各行其是、互不配合等问题,学者们提出了协同治理理论,该理论主要探讨了跨部门行动主体合作的动力、过程和规则等议题。跨部门协同治理有赖于发挥领导力的作用,把不同层级、不同领域的公共部门和社会组织纳入集体论坛,彼此建立信任关系,开展建设性对话,进而凝聚共识,形成集体规则,达成一致行动并解决冲突[18],不仅聚焦政府内部整合,还注重政府内外部互动协商。可以看出,公共部门之间推进跨部门治理,既需要一定的资源条件、政策法律情境,也需要建立激励机制,从而达成原则性的承诺,形成联合行动[19]。

(二)理论建构:政务服务整合供给的分析模型

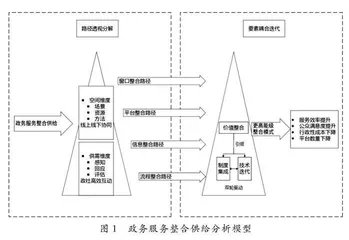

在行政生态学领域,美国行政学家弗雷德·W·里格斯(Fred W Riggs)创立了“棱柱模式理论”,将社会形态划分为三种基本类型,并讨论了与之相适应的三种不同的行政模式,在社会形态动态演化的基础上,厘清了“整”与“分”的辩证逻辑和制度变迁的过程逻辑。政务服务供给是技术与制度相互赋能补位的一体化推进过程,是理念进步、程序优化的结果,需要清晰的实施路径和结构化的理论解释。本文借鉴里格斯的分析模型,将特定分析透视角度作为“棱镜”,把笼统的学理概念和政策愿景进行具象化分解,在路径明晰的基础上再次聚焦提升,提出更加优化的整合形态,从而解释模式演进的逻辑,形成路径透视分解—要素耦合迭代的二阶段分析模型,如图1所示。

1 路径透视分解

该阶段的路径分析类似于从白色光到彩色光的衍射过程。跨部门治理理论为政务服务供给提供了良好的政策愿景及理论指导,在理论和实践不断更新的背景下,需要新的分析视角作为“棱镜”来解构和透视政府运行过程。

一是空间维度。传统的跨部门治理实践侧重于物理空间内结构和功能的整合重塑,在数字技术飞速发展和公众对政务服务要求不断提高的背景下,“互联网+政务服务”成为“放管服”改革的有效实现路径,相应地,政府治理研究需要向跨维度、跨领域、跨场景的纵深推进,突破物理空间的研究局限,聚焦线上技术与线下行动协同,因此,数字空间的整合机制是政府整体治理的题中应有之义和重要分析视角。治理空间可划分为数字空间和物理空间两个维度,以场景、资源和方法为治理要素,场景是政府治理的出发点和落脚点,是治理主体发挥作用的舞台,资源包括人、财、物、数据、环境等品类,是治理高效运转的基础,方法则体现在科层规制、网络互动、市场交易、信息技术等方面,是政府治理的能力支撑。信息技术解构并重构着真实世界,数字空间与物理空间成为政务服务供给的两种场域,形成不同的空间架构和运作秩序,在此基础上部门整合路径也存在差异。数字空间政务服务整合以信息和网络为主要载体,以信息共享和复用为主要路径;而物理空间的整合以机构和人员为主要载体,以结构重组和流程再造为主要实现方式。

二是供需维度。政务服务供给改革聚焦于以需求为导向的供给侧整合,致力于实现供需高效匹配,推动协商引领下的政社互动。供需对接以感知、回应和评估为要素,其中,对公众需求的灵敏感知体现了治理的敏捷性,对诉求的积极回应体现了政务服务供给的效率和能力,畅通的评估渠道则是向公众赋权,是提升政府绩效的有力抓手。在此基础上,供需双方形成两种关系:交易关系和反馈关系,交易关系注重供需搜寻、匹配和对接,反馈关系注重用户体验和评价。供需维度将政务服务划分为两个面向:即政务服务供给面向和需求面向。供给面向对应的是政务后台的整合,通过对公众需求的定位和分析,吸纳各类数据、场景和模型,涉及两种运作过程:服务集成和供需匹配,作用对象是政府内部各部门和工作人员;需求面向则对应政务前台的整合,建立统一窗口,方便企业和个人办事,促进系统外部行政相对方与政府组织互动对话,作用对象是市场和社会,同样涉及两种运作过程:需求收集和诉求回应。

本研究选取空间维度和供需维度作为两个重要的透视角度,从空间属性和供需面向出发,构建政务服务整合供给的空间—供需分析框架,将政务服务整合供给分为四种路径:窗口整合、平台整合、流程整合与信息整合,如图2所示。

窗口整合路径是物理空间对政务前台进行的重构,面向需求侧开展服务一体化建设,以统一窗口接收和释放信息,具体机制包括统一受理窗口、一证准营等,使得公众线下少跑路,数据多跑路,降低企业和公众的行政负担和交易成本。整体政府建设要求打破组织壁垒,实现机构重组,窗口整合路径是部门间物理属性聚合在政务服务前台的投射,与平台整合路径相互补充,同时倒逼政务后台进行流程和信息整合。

平台整合路径是在数字空间中对政务前台进行的整合,侧重于线上技术和端口的集成,以线上技术工具替代线下跑动和收集流程,通过线上“一站式”的业务办理和材料提交,降低相对方的行政负担,具体机制包括启用小程序、App、线上政务服务大厅、政务热线、一码查询、一次性告知等。平台整合为其他三条路径提供线上感知支持,通过信息一网收集,建立沟通便捷型界面,为服务供给提供精准靶向和敏捷传感。

流程整合路径是物理空间中政务后台的再造,政府内部各部门通过结构重塑和流程再造打破部门壁垒,调整行政系统内部的权力格局,提升政策的协同性,从而有效避免政出多门、材料反复提交等问题。具体机制包括:领导小组、大部门制、并联审批、联合踏勘等。流程整合路径为其他三条路径提供制度和组织基础,便于信息共享互换,有利于资源整合与高效监管,以流程和组织再造实现对用户的定向回应。

信息整合路径是在数字空间里对政务服务后台的整合,以部门间信息共享为主要内容,主观上,行政系统内部存在不同程度的利益分割和本位主义,在缺乏自上而下驱动力的情况下,信息共享难以协调,客观上,部门间信息系统对接存在技术瓶颈,导致数据流通不畅,信息整合需要克服数据共享障碍,通过信息集成和全域流动,减少重复工作,使工作程序由串联向并联发展。具体机制包括自动派单、一表申报等。为其他三条路径提供技术保障和数据支撑,算力、算法、数据、模型将促进信息服务高效集成,是前后台结构功能整合的助推器和放大器,与平台整合路径共同构成一网通办的技术架构。