我国都市圈人口分布特征及圈层建设路径探析

作者: 尹德挺 曹鸿宇 王小玺

摘 要:深入研究都市圈的人口分布变化特征,从人口分布角度探析都市圈发展关键症结所在,有助于把握都市圈人口发展规律,推进人口经济社会协调发展。通过对重要都市圈人口数据的比较分析,发现我国都市圈呈现“人口规模增长更为快速、少子化老龄化更为突出、先发城市吸引人口更为强劲、人口集聚头部效应更为显著、第三产业人口集聚态势更为明显”的特征,同时也在一定程度上存在“外围”人口经济协同效应不足、“中心”优质公共服务集聚效应过强、“中心-外围”职住分离压力未减等挑战。通过梳理都市圈人口分布优化的路径机制和国际都市圈建设经验,提出以打造城市规划图,塑造产业协作圈、城市交通圈与都市生活圈为抓手,从实施科学统筹规划、加快产业转型升级、推进轨道交通建设以及调整公共服务布局四方面优化人口分布格局。

关键词:都市圈;人口分布;圈层建设;公共服务;产业升级

本文系国家社会科学基金重点项目“圈层结构理论视角下中心城市人口聚集特征与发展趋势研究”(20ARK001)的阶段性成果。

收稿日期:2024-04-20

作者简介:尹德挺 男(1978— )北京行政学院副院长 教授

曹鸿宇 女(1999— )北京行政学院人口学硕士研究生

王小玺 男(1995— )莆田学院马克思主义学院副教授

中图分类号:C924.2 文献标识码:A 文章编号:1009-3176(2024)05-043-(14)

一、引言

圈层理论(Concentric Zone Theory)认为,城市对周边区域的影响存在“距离衰减规律”,整个都市圈在中心区域形成集聚,呈圈层结构逐步向外扩散。作为高效的城市空间组织形态,都市圈建设对于区域协调发展具有十分重要的作用,以都市圈为空间单元参与全球竞争逐渐成为世界各国的战略选择[1]。改革开放以来,我国的城镇化和工业化进程加速推进,劳动力等各类资源要素跨区域流动和集聚对我国区域发展空间格局的形成和演变产生了重要影响。以大城市为核心、以1小时通勤圈为空间范围的都市圈逐渐形成,并日益成为我国城镇化发展的主要空间载体[2][3]。例如,现代化首都都市圈空间协同规划、成都都市圈“一极多层次”网络化都市圈发展格局等。随着新型城镇化发展,我国各大城市步入都市圈发展阶段,加快规划建设现代化都市圈任务迫切,意义重大[4]。2019年,国家发展和改革委员会发布《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》。2022年,党的二十大报告则进一步指出,以城市群、都市圈为依托构建大中小城市协调发展格局。

人口是经济社会发展活动的主体,是国民经济战略规划的基础,也是优化劳动力配置、扩大市场规模、激发经济活力的关键要素[5][6][7][8]。近年来,我国人口转变进程持续深化,总体生育水平不高,老龄化进程加速,社会抚养负担日益加剧,人口问题与人口压力正在发生深刻变化[9]。都市圈功能的有效发挥与人口在不同圈层的分布密切相关,学者们通过对我国首都都市圈[10]、日本东京都市圈[11]、美国纽约都市圈[12]、英国伦敦都市圈[13]等区域的人口分布进行研究后发现,在都市圈发展的不同阶段,人口分布也随之呈现不同特征。在都市圈的发展过程中,受到城市规模、产业结构、通勤成本以及住房价格等多因素的综合影响[14][15][16][17][18],人口分布普遍存在“核心-边缘”圈层式落差,中心城市的人口过度集聚引发“大城市病”,而周边城市的分工定位未得到充分体现或落实,在整体上制约了都市圈各圈层功能的有效发挥[19]。

在当前我国人口负增长的全新背景下,深入研究都市圈的人口分布变化特征,从人口分布角度探究都市圈发展的症结所在,有助于进一步把握都市圈人口发展规律,推进人口经济社会协调发展,对于优化城市体系发展格局、推动经济高质量发展、提升都市圈竞争力具有十分重要的现实意义[20][21][22]。然而,现有相关文献多聚焦于个别都市圈的人口集聚特征及人口演变规律[23][24][25][26][27][28],宏观视角下多个都市圈人口分布特征的比较分析相对缺乏,如何促进人口分布与都市圈发展规划相匹配的思考有待进一步深化。基于此,根据国家发展和改革委员会出台的相关规划文件,本研究选取了我国九个国家中心城市所在的八大都市圈,基于人口普查数据和经济社会发展统计数据,采用纵向比较和横向比较相结合的方法,对我国主要都市圈人口分布变化特征进行定量分析。针对当前都市圈人口协调分布的困境和挑战,深入分析形成都市圈人口分布的路径机制,在总结借鉴国际都市圈人口格局变迁经验的基础上,进一步提出优化都市圈人口分布的对策举措,以期丰富当前都市圈视角下的人口分布研究,为新型城镇化建设和区域协调发展提供参考建议。

二、我国八大都市圈人口分布变化概况

国家中心城市是我国城镇体系规划设置的最高层级,也是都市圈城市体系的中心和主体,在都市圈形成发展过程中发挥强烈的辐射带动功能。截至2023年年底,我国共有九个国家中心城市,分别是北京、上海、天津、广州、重庆、成都、武汉、郑州和西安。从总体上看,北京、天津、上海和广州分别在环渤海地区、长三角地区和珠三角地区,发挥着引领区域发展的作用;重庆、成都地处成渝双城经济圈,是长江经济带的战略支撑;武汉辐射带动长江中游地区协调发展;郑州支撑中部崛起;西安则促进了西北及周边地区协调联动发展。基于国际视野并对标发展前沿,本研究选取九个国家中心城市所在的八大都市圈①(见表1)作为主要研究对象,结合人口普查数据和经济社会发展统计数据,对都市圈人口分布变化特征进行分析研究。

(一)全国人口进一步向都市圈聚集,都市圈常住人口增长更为快速

有研究表明,人口向较大规模的中心城市集中,带动核心城市都市圈以及大都市圈的发展,并带动城市群快速发展[29]。2010年至2020年,我国八大都市圈常住人口总量和比重在总体上均出现增长。其中,常住人口总量由3.14亿增长至3.55亿,增长速度(13.23%)超过同期全国人口增速(5.32%)近8个百分点,占全国常住人口的比重由22.90%增长至24.61%,增长近2个百分点。截至2022年,八大都市圈常住人口总量占全国的比重已达25.27%。另外,2010-2022年间,八大都市圈的常住人口增长率均高于全国水平。其中,广州都市圈(32.30%)、成都都市圈(23.39%)、上海都市圈(14.99%)和西安都市圈(14.25%)的常住人口增速超过14%(见表2)。这表明从整体来看,都市圈呈现出较强的人口增长态势,是我国人口增长的核心区域。

(二)劳动年龄人口在都市圈集聚明显,老龄化趋势在都市圈更为突出

按照0-14岁、15-64岁、65岁及以上的年龄组划分,2020年我国八大都市圈各年龄段的比重在总体上分别达到15.60%、70.45%和13.95%,其中,0-14岁少儿人口比重低于全国水平2.35个百分点,15-64岁劳动年龄人口和65岁及以上老年人口的比重分别高于全国水平1.9和0.45个百分点。从整体来看,劳动年龄人口依然是都市圈人口增长的主要来源,而少子化和老龄化现象在都市圈更为严峻。具体而言,共有七个都市圈0-14岁少儿人口比重低于全国水平,其中上海都市圈比重最低,低于全国水平6.33个百分点;共有五个都市圈65岁及以上老年人口比重高于全国水平,其中,重庆都市圈比重最高,高于全国水平3.81个百分点(见表3)。

(三)先发城市都市圈人口吸引力更为强劲

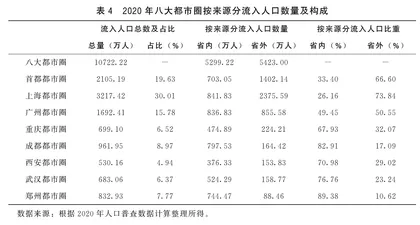

2010年,住房和城乡建设部提出将北京、天津、上海、广州、重庆列为我国五大国家中心城市。2016年,国家发展和改革委及住房和城乡建设部先后支持成都、武汉、郑州、西安四地建设国家中心城市。因此,我们把前者所在的都市圈界定为先发城市都市圈,把后者所在的都市圈定义为后发城市都市圈。2020年,我国八大都市圈共吸引人户分离的流入人口1.07亿人。除重庆外,北京、天津、上海、广州作为第一批国家中心城市,其所在的先发城市都市圈均表现出强劲的人口吸引力,上海都市圈、首都都市圈、广州都市圈的流入人口总量均超过1600万,而后发城市都市圈的流入人口总量相对较小,但也都在500万-1000万之间。按照户口登记地进一步将流入人口的来源地划分为省内和省外,可以看到,上海都市圈、首都都市圈和广州都市圈的流入人口中,超过50%来自省外。相比之下,成都都市圈、西安都市圈、武汉都市圈和郑州都市圈的流入人口中,省内人口比重均超过70%(见表4),先发城市都市圈和后发城市都市圈的流入人口来源存在较大的差异。

(四)都市圈人口集聚的头部效应十分显著

根据2020年人口普查分区县数据,绘制出我国八大都市圈常住人口密度分布情况(见图1)。可以看出,八大都市圈常住人口密度较大的区县普遍分布在中心城市主城区,人口分布存在明显的“中心-外围”梯度差异。从首位区县来看,先发城市都市圈常住人口密度最高的区县均超过了25000人/平方千米,其中,首都都市圈人口密度最高的区超过35000人/平方千米,后发都市圈的首位区县常住人口密度存在巨大的差异,西安市碑林区常住人口密度超过30000人/平方千米,而郑州市金水区作为郑州都市圈人口密度最高的区,人口密度仅为8860.74人/平方千米。从末位区县来看,除上海都市圈外,其余七大都市圈常住人口密度最低的区县均不足200人/平方千米,其中,承德市丰宁县的人口密度仅为37.47人/平方千米,与首位区县的人口密度差异高达949倍。

(五)都市圈第三产业人口集聚态势更为明显

形成分工合理、紧密协作的产业圈是现代化都市圈建设的重要内容,也是推动人口经济社会协调发展的重要途径[30]。在当前我国都市圈的发展过程中,第三产业的发展对空间外围人口依然产生强烈的虹吸效应,就业人口向中心城市以及中心城市的核心区域集聚的趋势没有改变。例如,2020年,首都都市圈第一产业、第二产业和第三产业的就业人口比重分别为14.82%、26.33%、58.84%,相比2010年分别减少21.85个百分点、增加1.29个百分点、增加20.56个百分点。其中,2020年北京市的第三产业就业人口比重高达81.99%,比2010年提高了11.08个百分点,远远高于首都都市圈其他区域48.49%的水平。类似地,2020年上海市的第三产业就业人口比重近70%,而上海都市圈其他区域第三产业就业人口的同期比重仅有43.62%。可以看出,服务型产业就业人口仍主要集中于都市圈的核心区域。

三、我国都市圈人口经济社会协调发展面临的挑战

都市圈是优化城市空间格局、提高资源配置效率、推动要素协调发展的重要载体,人口分布格局及其空间集疏变化,直接或间接地影响着城市规划、资源配置和产业布局[31][32]。在少子化、老龄化趋势更为突出的背景下,都市圈人口分布是城市建设过程中资源配置的“指挥棒”,人口分布的现状与特点既是都市圈经济社会发展的直接表征,也是人口经济社会协调发展深层次问题的间接体现。因此,基于系统、全面、综合的视角,都市圈人口分布问题需要置于人口经济社会协调发展的大背景下,充分把握都市圈人口分布特征是实现经济资源合理配置、社会服务有效供给以及人口经济社会协调发展的前提。通过对都市圈人口数据的深入比较分析,发现当前我国都市圈圈层建设过程中,人口经济社会协调发展还存在三个方面的挑战。

(一)“外围”人口经济协同效应不足

人口的流动往往伴随着资金、技术、信息等要素的流动。因此,外围城市人口过度向中心城市集聚不仅影响人口分布格局的变化,更对外围城市的经济发展产生连带影响,造成“中心-外围”人口经济格局的不均衡。以我国首都都市圈为例,2010年至2022年,中心城市北京市常住人口和GDP均保持较高水平的增长态势,分别增长11.37%和202.01%,而首都都市圈外围的沧州市、唐山市、张家口市、承德市和保定市则处于人口低增长甚至负增长状态,外围城市人口规模“凹陷效应”导致经济增长相对迟缓,GDP增长率远远低于北京市,与中心城市的经济增长差距进一步拉大。与上海都市圈、广州都市圈相比,首都都市圈需要进一步加强城镇结构体系建设,做大做强中等城市规模及其数量,形成超大城市-大城市-中等城市-中小城市相对均衡合理的人口支撑体系,促进产业链人才链创新链的联动协同。

人口经济发展不均衡不仅体现在人口与GDP的增速上,而且同样体现在人均经济指标上,表现为人口与GDP的占比存在偏差,即都市圈中心城市人口越多,人均GDP越高,与外围城市的人均GDP差距越大。以首都都市圈为例,2022年,北京市以29.17%的常住人口产生了50.17%的GDP,外围的沧州市人口占比虽然达到9.77%,但其GDP仅为首都都市圈总量的5.29%。以首都都市圈人均GDP为基准分别计算圈内各城市的偏离度,可以更直观地反映出人口经济发展差距,即偏离度越高,表明该城市人均GDP与都市圈整体人均GDP的差距越大。可以看出除天津和唐山以外,首都都市圈其他城市均存在人均GDP指标不均衡的现象。其中,2022年北京市达到0.72的偏离度,张家口市、承德市和保定市的偏离度已超过0.5(如表5所示)。在中心城市人口磁吸作用下,外围城市的人口和经济出现显著差异,造成都市圈整体人口经济发展处于不均衡状态。