社会风险全周期治理:兴起、基本框架及发展路径

作者: 汪伟全 陈奇

摘 要:全周期治理既是对社会风险传统治理的实践反思,也是新时期应对社会风险复杂形态的积极探索。作为应对风险“不确定性”的一种新型治理模式,全周期治理的兴起源于社会风险治理的理论发展和实践困境之间的张力需求,具有特定的概念内涵。社会风险全周期治理的治理框架,涵盖了以可持续安全为导向的治理目标、多元参与的主体结构、基于知识学习的治理策略和全阶段的治理过程。社会风险新旧治理模式迭代的过程中存在治理目标多重矛盾与冲突、治理结构“碎片化”、治理策略滞后性和治理过程的“断续性”等困境。为此,需要从目标考核体系、合作行动共同体、治理策略和全过程管理等维度优化路径,构建全流程动态治理模式,以实现社会风险的有效预防和化解。

关键词:社会风险;全周期治理;治理过程;生命周期理论

中图分类号:D630 文献标识码:A 文章编号:1009-3176(2024)06-070-(13)

本文系2021年度科技部国家重点研发计划项目“多元矛盾纠纷成因分析及疏导技术研究与应用示范”(2021YFC3300500-01)、浙江省教育厅基金项目“浙江省韧性城市建设实证研究”(Y202147630)的阶段性成果。

收稿日期:2024-06-04

作者简介:汪伟全 男(1975— )上海交通大学国际与公共事务学院教授

陈 奇 男(1992— )华东政法大学政府管理学院博士研究生 浙江警察学院治安系讲师

引言

20世纪80年代以来,乌尔里希·贝克(Ulrich Beck)和安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)等西方学者敏锐地察觉到现代社会蕴藏着巨大风险,提出“风险社会”的相关概念与理论,风险管理、风险治理成为学界关注的重要话题。特别是进入二十一世纪以来,风险形态的横向叠加和风险影响的纵向扩大,构成了社会风险的基本存在样态,凸显了风险社会的复杂性与不确定性。

有学者将“风险”定义为“个人或群体在未来遇到伤害的可能性以及对这种可能性的判断与认知”[1]。如果把这种可能性及其判断与认知扩展到社会领域,可以清晰地发现,当代中国社会面临着制度转型、人口流动、城市建设、技术发展、利益分配、文明冲突等带来的各种风险。社会风险主要通过矛盾纠纷的形式呈现,诸如物业矛盾、医疗事故、金融证券、民间借贷、邻里纠纷、劳务劳资、山林土地、征地拆迁等问题[2]。作为对这些问题的回应,多地(江苏、安徽和江西等)展开了社会风险“全周期治理模式”的实践。这些地方注重治理资源的集聚性、治理理念的系统性,强调“治理主体”跨部门横向联结和“治理客体”全过程纵向闭环,在网格化管理、“枫桥经验”“三治融合”等方面进行了系列实践与探索。这在一定程度上化解了科层制体制下社会风险治理领域存在的“碎片化”“部门化”“割裂式”问题。因此,亟须对社会风险全周期治理的理论和实践进行梳理和总结,以期对构建中国社会风险治理自主知识体系,提高公共安全治理水平,推进中国式风险治理体系和治理能力现代化进行理论探讨。

一、文献综述与问题提出

自贝克率先提出“风险社会”[3]的概念以来,西方学界就开始了对“社会风险”基本样态和形成机理的追问和求索,并形成了四种理论流派:制度主义视角,以吉登斯和贝克为代表;文化主义视角,以道格拉斯(Mary Douglas)和拉什(Scott Lash)为代表;系统论视角,以卢曼(Niklas Luhmann)为代表;治理性视角,以福柯(Michel Foucault)、马尔库塞(Herbert Marcuse)和哈贝马斯(Jürgen Habermas)等法兰克福学派为代表[4]。社会风险研究的上述视角为后来研究提供了丰富的资料。然而,上述流派均属于结构功能主义范式,理论叙述宏大而忽视对社会风险治理过程的微观探索。在此基础上,学界开始转向“社会风险治理过程”,沿着“风险治理过程”和“风险生命周期”两个方向构建社会风险演进过程的研究图景。

从“社会风险治理过程”来看,理想的风险管理模型应是统筹危机前、危机时及危机后的社会风险全过程的系统规划。例如,丹尼斯(Dennis M.Sweeney)从风险管理的“过程”出发,提出了风险管理六过程:预防和准备、预先评估、应对预案、应对和限制损害扩大、短期或长期恢复和学习。此外,罗伯特·希斯(Robert Heath)也着眼于风险治理的阶段性特征,提出了“4R理论”,即科学的危机管理过程应包括缩减(reduction)、预备(readiness)、反应(response)、恢复(recovery)四个环节[5]。

从“风险生命周期”来看,史蒂文·芬克(Steven Fink)率先聚焦风险危机“周期性”特征,在《危机管理:对付突发事件的计划》一书中提出了“危机生命周期理论”,并将危机爆发过程分为四个阶段,开创了作为生命体的风险成长视角:有线索显示潜在的危机可能发生“前驱症状”阶段、具有伤害性的事件发生并引发危机“急性”阶段、危机的持续影响与努力清除危机过程的“慢性”阶段和危机事件已经解决的“治愈”阶段。西方学界从社会风险的宏大叙事向风险治理的应用转向,客观上揭示了社会风险的演化发展特征。

“风险生命周期”和“风险治理过程”研究范式传入国内以后,一些学者尝试从风险演化链条视角来探究风险特征。张海波认为罗森塔尔(Robert Rosenthal)“危机就是事件”的观点忽略了公共危机的完整生命周期,事实上,风险(前期形态)和危机(后期表现)之间是一个“连续统”[6]。童星进一步指出了灾害(突发事件)是风险转化为危机的“导火索”,并构建了风险—灾害(突发事件)—危机连续统的链条[7]。关于风险具有生命周期特征的观点在学界形成了普遍共识。

但是,作为一个跨学科知识交叉形成的复合概念,学术界对于“社会风险全周期治理”的概念界定并不一致,主要形成了结构主义视角下的“风险演化论”和制度主义视角下的“治理过程论”两种看法。前者从风险的成长性出发,强调风险的动态演化特征。如史蒂文·芬克提出的“危机生命周期论”以及张海波和童星等学者提出的连续统框架。他们分别从内部结构和外部表征去解构社会风险,主张将“社会风险(或社会危机)”当作一个生命有机体,强调在其演化规律中寻找治理依据;后者从风险治理的制度安排出发,强调风险治理的复合方式和多维过程。例如研究“群体性事件”“邻避行动”和“公共卫生事件”等的学者[8],从过程论视角提出了风险识别、风险预警、风险评估、风险治理、灾后恢复等风险治理过程理论,他们共同关注的是风险治理,主张在社会风险的不同阶段采取不同的对策。

此外,在现代社会风险治理实践中,传统的治理模式面临诸多挑战,特别是治理的“碎片化”“部门化”和“滞后性”现象尤为突出。这些问题导致社会风险治理的整体效能受限,难以有效应对复杂多变的社会风险。(1)“碎片化”。社会风险治理包括风险识别、评估、预防、应对和恢复等多个阶段。然而,在实践中,各阶段往往被孤立地对待,缺乏系统性的衔接和协调。(2)“部门化”。一方面,治理主体的单一性。传统的社会风险治理模式以政府部门为主导,缺乏其他社会力量的参与。市场和社会组织在风险治理中的作用未能充分发挥,导致治理资源和手段的单一化。另一方面,存在部门壁垒。各部门关注自身职责范围内的风险,忽视了风险的跨部门特性和系统性,难以形成综合性的治理方案。(3)“滞后性”。风险治理理念未能与时俱进,依然停留在应急管理的层面,忽视了风险的前置预防和系统治理,往往采取“头痛医头、脚痛医脚”的方式,缺乏对风险的前瞻性和系统性把握。

综上所述,社会风险治理的理论发展和实践困境之间的张力,亟须创新一种新型治理模式。在此背景下,社会风险全周期治理应运而生。鉴于此,本研究主要论述三个重点:

社会风险全周期治理是如何兴起的?它产生的实践背景和概念内涵又是什么?从理论上分析,“风险生命周期”理论以风险的成长性特征为着力点,关注社会风险的基本样态和演进机制;“风险治理过程”理论则强调风险治理的时间属性,发展出了从治理制度出发的风险治理阶段性调适路径。那么,社会风险全周期治理如何从“风险生命周期”和“风险治理过程”两个理论中演化而来,又具有怎样的概念内涵?这是本研究回应的一个重点。

社会风险全周期治理的体系构建是什么?与危机管理相比,全周期的风险治理如何实现?它的治理体系包括哪些内容?这是本研究的另一个重点。

社会风险全周期治理的实践困境和改进路径有哪些?党的二十大报告提出了“推动公共安全治理模式向事前预防转型”目标,并强调要坚持安全第一、预防为主,建立大安全大应急框架,完善公共安全体系。从全周期治理的角度出发,剖析当前社会风险治理的实践困境,思考如何将社会风险治理的着力点放到源头治理上,这是本研究的第三个重点。

二、社会风险全周期治理兴起:实践脉络和概念内涵

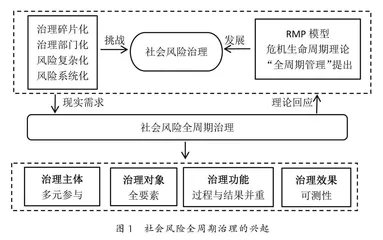

社会风险全周期治理的兴起是应对现代社会复杂多变风险环境的必要措施。该治理模式产生的具体原因见图1。传统的部门化、应急式和运动式治理方式已经难以适应当前多源、多因、多发的社会风险特征,全周期治理通过将风险治理的范围扩展到事件发生前的预防和发生后的应急处置,实现了风险治理和应急管理的有机结合。

“全周期管理”这一概念原本用于管理学,也称为“全生命周期管理”,旨在通过将产品的生命周期细分为不同阶段,并在每一阶段实施跟踪介入,以全过程保证产品质量。这一概念已经从产品管理向各领域管理拓展,注重从系统要素、结构功能、运行机制、过程结果等层面进行全周期统筹和全过程整合。在风险社会的背景下,重大风险治理已经成为国家和社会治理的优先议题。社会风险积累并爆发可能导致社会秩序混乱,甚至引发社会动荡。例如,经济危机、社会不公等问题可能导致社会不满情绪的积累,进而引发社会冲突和不稳定。社会风险的复杂性和危害性,亟需风险治理全周期管理。这意味着要形成系统、协调、完备的治理体系,以增强风险治理能力和水平。

与之相对应的,传统的风险治理常常采取“部门化”“阶段性”的特征,即不同的政府部门各自负责特定领域的风险管理。部门化管理容易导致信息和资源割裂,各部门之间的协调不足,尤其是在跨部门风险(如气候变化、技术风险)中,容易出现盲区和效率低下的情况。此外,传统的风险治理通常是假定风险的发生有明确的因果关系,且按照时间顺序的阶段性治理。这导致在面对复杂、交织的系统性风险,传统的线性模式容易失效,无法应对多重因素共同作用的风险情景。因此,传统的社会风险治理模式面临巨大挑战。

图1 社会风险全周期治理的兴起

(一)实践脉络

美国管理协会大会上首次提出“风险管理”,最初是为解决20世纪30年代的世界性经济危机,随后该理论逐渐丰富发展成一门科学。1964年,美国学者威廉(William F.Hanes)等《风险管理与保险》一书的出版标志着风险管理理论开始走向科学化、系统化和理论化[9]。1994年,图姆马拉(VM.RTummala)等人提出并开发出一种风险管理程序(RMP,Risk Management Process),该程序由五个核心步骤组成,包括风险识别、风险测量、风险估计、风险评估和风险监控[10]。RMP模型提供的是一套逻辑相对严密且连贯的框架,它包含了风险管理的主要流程内容,即识别风险要素,预估风险影响程度,对风险程度进行评估和采取适当措施来控制风险。

在我国的实践中,“全周期管理”概念的提出,始于习近平总书记2016年8月在全国卫生与健康大会上的讲话,他强调要把人民健康放在优先发展战略地位,努力全方位全周期保障人民健康[11]。2020年3月,习近平总书记在视察湖北,总结疫情防控工作时强调:“城市是生命体、有机体,要敬畏城市、善待城市,树立‘全周期管理’意识,努力探索超大城市现代化治理新路子。”[12]这是官方首次将“全周期管理”作为一种治理理念或技术与城市治理体系相连接。