低碳城市试点选择的多维影响因素

作者: 方学梅 樊妍妮 刘伟

中图分类号:F2992文献标识码:A文章编号:1009-3176(2023)01-047-(12)

摘要:低碳城市政策是促进可持续发展和应对气候变化的一项重要政策。通过对280个地级市及以上城市进行事件史分析,考察基础条件、环境因素与创新资源对低碳城市试点选择的影响。研究结果表明,经济实力、产业结构、创新知识、政策环境是城市成为低碳城市试点的显著影响因素。加入分地区分析发现,中央在试点选择时更看重东部城市在第三产业方面的优势,而相对于中部与西部城市,更注重其在财政与经济方面的实力。

关键词:低碳城市;试点政策;事件史分析;政策扩散理论

一、问题的提出

经济的快速发展导致我国碳排放量位于世界前列,但持续的高碳排放量将会对人类和自然造成普遍、严重且不可逆的影响。目前,高碳排放量已经导致地球两极冰量损失、全球海平面上升、物种濒危等生态环境问题。作为负责任的大国,我国积极响应国际控制温室气体排放的号召,签署并通过了《京都议定书》《哥本哈根协议》《巴黎协定》等国际协议。在第75届联合国一般性辩论上,习近平主席向世界承诺,我国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。目前,低碳城市政策已经成为我国低碳发展领域的一项重要试点政策。

为了实现减排承诺,中央政府鼓励地方政府进行低碳发展实践与制定低碳发展目标。保定市率先进行了建设低碳城市的探索,之后杭州市出台了50项低碳发展措施,提出要建设低碳经济、建筑、生活方式等六位一体的低碳城市。国家发改委在地方政府创新的基础上,开展了低碳城市试点政策。2010年,广东省、辽宁省、保定市、厦门市、杭州市等5省8市开展首批试点工作,研究制定低碳发展规划。2012年,海南省、北京市、上海市、石家庄市、乌鲁木齐市等1省29市开展第二批低碳城市试点工作。2016年,为了深化和总结低碳城市建设的经验,扩大试点范围,国家发改委发布了《关于组织推荐第三批国家低碳城市试点的通知》。2017年,乌海市、沈阳市、大连市、中山市等45个城市作为第三批试点城市,就各自的峰值目标与创新重点,进行积极探索。

目前关于低碳城市的研究可以分为非政策视角和政策视角两大类:(1)非政策视角的研究主要集中于低碳城市的空间规划[1][2]、碳排放的影响因素与达峰[3][4]、低碳城市的发展模式与路径[5]等方面;(2)政策视角的研究侧重于构建政策实施的评价指标体系与政策效应的研究,也有个别学者从政策设计[6]、政策执行[7]等方面对低碳城市试点政策进行分析。不过,关于低碳城市政策过程的研究还不够,政策试点的过程与运作机制是政策试点研究的核心议题[8]。低碳城市试点政策由中央推动,采用了顶层设计与试点示范相结合的模式,强调“自上而下”的政策引导。低碳试点城市的产生机制结合了中央指定与地方申报的方式,在政策扩散过程中,地方政府积极争取进入试点,中央在选择试点时也进行了大量的现实考量。然而,在低碳城市试点政策扩散过程中,中央如何布局试点城市?哪些因素会影响城市成为试点?“试点选择”的黑箱仍然有待打开。

二、文献回顾

自Walker于1969年发表了关于政策创新扩散的开创性研究后,政策扩散成为政策过程理论中方兴未艾的领域之一。政策扩散被定义为在一个社会系统的成员之间,一项创新随着时间的推移通过某些渠道进行交流的过程[9],也可概括为一个政府的政策选择受到其他政府选择的影响[10]。

经过广泛的研究,政策扩散的模型主要有全国性互动模型、区域传播模型、领导-跟进模型、垂直影响模型等[11]。全国性互动模型假设地方官员之间存在一个全国性的互动网络,已采纳与未采纳该政策的地方官员可以自由互动,两者之间的互动越频繁,采纳新政策的概率越高[12]。区域传播模型认为各地方是否采纳新政策受到地理位置上相邻城市的影响[13]。领导-跟进模型假定在一项政策扩散中存在先行者,其他城市实施新政策的行为是对先行城市的效仿[14]。垂直影响模型强调一项政策的扩散会受到联邦政府的垂直影响[15]。从府际关系的角度看,各类政策扩散模型可以划分为自下而上的扩散、自上而下的扩散与水平扩散。自下而上的扩散表现为“滚雪球”效应与“压力阀”效应,随着采纳某项政策的地方政府数量不断增多,上级政府采纳该项政策的意愿存在增加与降低的两种可能性[16]。自上而下的扩散是指地方政府的政策行为受到上级政府强制性权力的影响,表现为强制机制[17]。关于水平扩散,大多数研究关注地理位置相近的同级政府之间的学习与竞争[18]。

政府的政策选择除了受到同级政府、上下级政府等外部因素的影响,内部因素也会影响一项政策在各地方之间的扩散。地方辖区内的政治、社会、经济状况[19],如经济发展水平、产业结构、政党选举等也是政策扩散的重要影响因素。有别于经济、社会和政治等宏观因素,微观层面上的政策企业家也在政策扩散过程中发挥着不可忽视的作用[20]。

中国在政策制定过程中存在着诸多的政策扩散实践,政策试点便是其中之一。政策试点在一定范围内局部性地进行政策创新与探索,通过“由点到面”的方式,逐步推广到大范围,最终推广至全国。政策扩散理论为政策试点研究提供了一个清晰的理论框架,有助于分析政策“试点-推广”的过程。在研究政策试点时,相关学者已尝试将政策扩散与政策试点整合于一个分析框架中。学者们基于政策扩散理论,针对房产税改革[21]、村民自治单元改革[22]、河长制[23]等不同政策试点开展实证研究,研究内容涵盖了试点政策扩散的机制[24]、逻辑[25]、影响因素[26]等。上述研究运用政策扩散理论与方法对中国经验进行了验证,丰富了政策试点的研究视角与内容。

我国的政策试点不同于联邦体制下的“民主实验室”,我国政策“试点-推广”的过程无法被单纯地描述为垂直扩散或水平扩散,它是一个立体的多层级互动网络,在“试点-推广”的扩散过程中存在着循环往复的现象[27]。因此,央地互动视角是政策试点研究的基本切入点。自上而下的视角强调了中央政府在政策试点中的重要地位。政策试点反映了中央政府的政策偏好,试点成功与否在很大程度上也取决于中央政府的推动[28]。在自下而上的视角中,有学者认为虽然政策试点中体现了地方政府的主动性,但其最终反映的仍然是上级政府的政策偏好[29];也有学者认为在复杂的央地互动中,地方政府扮演着多重角色,其除了是上级政府的代理人,也是辖区利益的代言人,同时还是谋求自我发展的理性人[30],相同的政策试点行为背后可能对应着不同的行为逻辑[31]。本文从央地互动的视角,研究低碳城市试点政策的政策过程,有助于深入了解我国政策试点的过程与运行机制。

地方政府在政策试点不同阶段的行为逻辑得到了广泛关注,将地方政府的行为逻辑具体划分为效率逻辑、合法性逻辑与行动者逻辑[32]。在试点起始阶段,地方政府受到效率逻辑与行动者逻辑的双重影响;在局部推广阶段,合法性逻辑与行动者逻辑发挥主导作用;在全面推广阶段,展现为合法性逻辑[33]。地方政府在试点政策扩散中的自主性不可忽视,然而地方政策试验并不意味着放任自流,是中央决策和地方积极性之间的辩证作用[34]。在中央集权的政治结构下,试点选择更多地服从于中央主导的权力秩序格局[35],“收放”的平衡是调节央地关系的难题[36]。中央在试点阶段的行为逻辑和决策原则遵循“显著性、可信性、合法性”,前试点阶段更关注试点的“显著性”,而试点阶段则考量试点的“可信性”与“合法性”,后试点阶段会统合考虑[37]。在试点的选择上,中央会优先考虑基础条件好的城市,整体部署,做到区域平衡[38]。

虽然,已有研究对城市成为政策试点背后的规律和逻辑进行了阐述,但仍然有待进一步讨论和验证。本文运用政策扩散理论与研究方法,使用事件史分析法对2010-2017年间280个地级市及以上城市的面板数据进行分析,探讨低碳城市试点政策扩散过程中,城市成为低碳城市试点的多维影响因素。

三、分析框架与研究假设

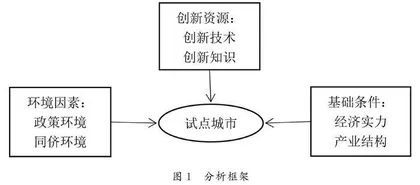

我国政策试点的推广模式无法简单地套用西方的各类政策扩散模型,中央决策与地方的自主性在其间相互作用,但中央对试点城市的确定拥有最终决定权。低碳城市试点政策是中央的顶层设计结合地方的试点示范开展的,第一批试点城市是由中央直接指定,第二、第三批试点城市通过地方申报、专家评审等环节遴选而出。本文通过梳理现有政策扩散与政策试点研究,将影响政策扩散因素划分为两个维度:城市内部因素(一般因素:城市基础条件,特殊因素:创新资源)与外部环境因素。内部因素中的城市基础条件主要是指经济基础和产业结构;外部环境因素主要是指政策环境和同侪环境,这是多数政策试点扩散研究中常选的因素。创新资源主要是指创新技术和创新知识,这是根据国家发改委“关于开展国家低碳城市试点工作的通知”中提及的要探索低碳发展的“技术创新和工程创新”。因此,本研究中所选择的影响因素既考虑了政策试点扩散的一般因素,又纳入低碳城市试点政策的特殊性。具体分析框架如图1所示:

(一)基础条件

社会经济地位是创新扩散研究中的经典因素或变量[39]。Arbolino与Carlucci等人就经济决定因素与制度决定因素构建了23个变量,研究结果表明,经济变量在环境政策的推广过程中起着最重要的作用[40]。经济基础决定上层建筑,地方经济发展水平高的城市更容易进行政策创新。低碳城市试点政策类属于环境政策,低碳城市政策的具体落实,如产业结构的升级、绿色技术的研发、森林碳汇的补充等均需要投入大量的经济资源。当地方政府的经济基础较好时,其更有余力实施低碳措施。除此以外,城市各产业的比重与结构对低碳城市的发展有着重要影响[41]。发展低碳产业是建设低碳城市的重点。第三产业与碳排放量成反比,因而第三产业在产业结构中占比越高,越有利于低碳城市的发展与建设。据此,提出如下假设:

假设1-a:地区人均GDP越高,该城市成为低碳试点城市的可能性越大。

假设1-b:第三产业占GDP比重越高,该城市成为低碳试点城市的可能性越大。

(二)创新资源

组织克服障碍的可用资源与创新的可能性正相关[42]。资源松弛理论认为松弛的资源会促进组织进行创新[43]。创新是城市低碳发展的驱动引擎,能够降低企业的环境遵循成本,使得企业落实减排,还有助于优化城市的产业结构[44]。同时,科技创新能够降低单位GDP能耗,显著促进低碳经济的发展[45]。因此,松弛的创新资源更有利于城市进行各类低碳实践,城市在科学技术方面投入的财政支出越多,科技知识和人才越聚集,城市的创新资源就越丰富。本文选取城市科学技术支出占公共财政支出的比重、城市高等学校的数量来衡量城市的创新技术与创新知识。

假设2-a:科学技术支出占公共财政支出的比重越高,该城市成为低碳试点城市的可能性越大。

假设2-b:高等学校数量越多,该城市成为低碳试点城市的可能性越大。

(三)环境因素

组织社会学的新制度主义提出不能仅关注组织的技术环境,还必须考虑其制度环境,也就是一个组织所处的法律制度、文化期待、社会规范、观念制度等社会事实[46]。中央发布的法律法规、政策文件等行政命令是一项新政策自上而下推广到全国的重要方式[47]。一方面,当中央发布政策试点的组织推荐后,地方政府会积极参与以表达对中央的政治忠诚[48]。另一方面,中央针对某一领域发布的政策数量越多,表明中央对这一领域的工作越为重视。因此,政策环境会加速政策在地方政府间的扩散。与此同时,中央在试点选择时会考虑试点布局,地方政府之间的政策活动也往往存在“相互看齐”的竞争机制,其实质是地方政府之间的绩效之争[49],因此,同侪环境也会影响城市是否成为试点。本文通过中央发布的低碳政策数量、省内试点进入率来衡量政策环境与同侪环境,因而提出如下假设:

假设3-a:省内低碳城市试点进入率越高,该城市成为低碳试点城市的可能性越大。

假设3-b:中央发布的低碳政策数量越多,该城市成为低碳试点城市的可能性越大。

四、研究设计

(一)样本选取

本文以地级市及以上城市(除直辖市)作为研究单元。这是因为在低碳工作试点范围逐步扩大的过程中,试点地区逐渐从省、市两级同时试点转变为以城市为中心的试点。而且,地级市及以上城市数据可获得性、可操作性与可比性都较强。

本文采用整群抽样的方法,将全部的地级市与副省级城市纳入样本。根据2019年《中国统计年鉴》,我国地级市与副省级城市数量共计293个。由于三沙市、儋州市、海东市、日喀则市、吐鲁番等地级市建市较晚,巢湖市、思茅市后被撤销,数据缺失严重,故从样本中剔除上述13个地级市,最终选取了280个地级市及以上城市为研究单元。