公共政策反馈如何影响政府机构变迁?

作者: 张友浪 王培杰

中图分类号:C92421文献标识码:A文章编号:1009-3176(2023)01-074-(15)

摘要:机构改革是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要手段。什么因素决定了一个政府机构的变迁?我国政府机构变迁背后存在怎样的发生机制?在现有机构变迁解释的基础上,基于政策反馈理论补充了一个新的理解中国公共政策过程中政策反馈与机构变迁机制的分析框架。通过对新中国成立以来生育政策及其主管机构的变迁历程进行翔实的历史追踪分析,检验了上述分析框架的合理性与适用性。研究发现,从新中国成立至今,生育政策及其主管机构共发生6轮“互相强化变迁”和2轮“互相弱化变迁”。具体发生机制是,生育政策的政策设计和资源分配分别通过阐释效应和资源效应影响了主管机构的合法性(即决策者支持和民众满意)和能力(即行政层级、职能范围、人员编制和财政投入),导致了生育政策主管机构变迁(计生委、人口计生委、卫计委和卫健委)。政策主管机构变迁进而影响了下一时期的生育政策变迁。在此期间,决策者和民众对生育政策执行效果的学习效应导致了“互相强化变迁”阶段向“互相弱化变迁”阶段的彻底转变。因此,政策反馈与机构变迁的过程机制解释了生育政策与其主管机构之间的“趋势一致性”演变逻辑。综上,分析框架探索了政策与机构之间的相互作用关系,这有助于理解中国机构改革的动力机制和演变路径。

关键词:政策反馈;政策过程;机构变迁;生育政策;计划生育

一、引言

科学推进政府机构改革是促进国家治理体系和治理能力现代化的重要环节。新中国成立以来,为适应时代发展需要,我国共开展了十一次较大规模的机构改革。机构改革已成为完善中国特色社会主义制度体系的重要手段。大量相关研究成果总结了过往的实践经验,或者分析了政府在机构改革中“应该”做什么[1]。然而,探讨我国机构变迁背后具体发生机制的研究仍然较少。什么因素决定了一个政府机构的出现、发展和消亡?我国机构变迁背后存在哪些规律和发生机制?回答上述问题不仅有助于学者们基于中国经验提炼出有关机构变迁的理论知识,也有助于为决策者在未来开展机构改革提供重要的科学指引。

本文以政策反馈理论为突破口,重新审视我国机构变迁的发生机制。自1990年以来,政策反馈研究在国际上快速兴起,但基于中国经验的相关研究仍然较少[2]。政策反馈理论强调,政策不仅是政治系统内诸要素相互作用的结果,也是塑造政治系统运行的重要原因[3]。这为解释机构变迁提供了新的理论思路。本文基于政策反馈理论构建了一个崭新的框架以解释政策变迁导致机构变迁的过程与机制。该框架以政策反馈效应的两个核心解释机制“阐释效应”和“资源效应”为基础,引入决策者和民众的“学习效应”,分析了政策设计和资源分配对政府主管机构合法性和组织能力的影响,揭示了政策变迁与其主管机构变迁的相互作用过程。该框架进一步指出,随着决策者与民众对政策负面效果的深入学习,其政治偏好的转变会导致公共政策及其主管机构变迁趋势发生由“强化”向“弱化”的转变。

为探索上述框架的适用性,本文搜集大量历史性政策文本与社会经济统计数据,基于新中国成立以来我国生育政策及其主管机构的变迁过程开展历史追踪分析。

二、文献回顾

政府机构改革是我国全面深化体制机制改革的重要组成部分。广义的政府机构改革是指对行政管理体制、政府管理方式与管理机制的综合改革,泛指新中国成立以来的十一次重大政府机构改革;狭义的政府机构改革是指对某一具体的政府机构的设置、结构和职能的调整。学界已对中国政府机构改革历程做了大量回顾与反思,针对改革的问题、内容、特点、创新路径、演变逻辑与发展趋势等展开讨论[4]。从研究视角来看,学界从新公共管理[5]、变革管理[6]、央地关系[7]、条块关系[8]等方面讨论了政府如何通过机构改革适应内外部环境变化;从研究阶段来看,学界围绕政府机构在不同时期面临的问题与挑战进行探讨。例如,政府在计划经济向市场经济转轨的过程中如何重塑与市场的关系;如何通过大部制改革解决日益突出的政府机构膨胀和行政效率低下的问题[9];如何通过“放管服”改革降低民众行政负担、激发市场主体活力和创新力[10];如何通过党政军民学一体化机构重塑适应新时代发展要求[11]。总结上述讨论可以发现,影响政府机构变迁的因素主要包括如下四个方面:第一,党在机构变迁中发挥领导作用。不同时期党对政府机构职能的认识决定了中国政府机构变迁的进程与方向[12]。第二,经济体制转型是推动机构变迁的基础性力量。从计划经济到社会主义市场经济,经济体制变革和发展水平提升持续推动政府机构变迁[13]。第三,针对行政成本与公共服务绩效的综合考量是导致机构改革的直接原因。规模庞大的政府开支构成了巨大财政压力,优化机构设置成为现实需要[14]。第四,新兴技术是促进机构变迁的关键因素。以互联网和大数据为代表的新技术冲击了原有机构的运行方式和价值理念[15]。

相对于现有文献,自20世纪90年代以来,在国际上快速兴起的政策反馈理论为解释我国机构变迁提供了新思路,即政策本身作为一种政治力量会影响机构变迁。政策反馈是指政策塑造政治环境中各参与者的态度、偏好和行为方式,进而影响未来决策的过程[16][17]。目前,学者们主要从四个方面研究政策反馈效应。一是政策如何塑造民众的认知、态度和行为方式[18],如移民政策会影响民众对身份资格的认定[19],福利政策会影响民众对身份地位的理解[20]。此外,在政策实施过程中获得知识、技能和关系网络的民众的政治参与能力也会显著提升[21]。二是政策如何影响利益集团的产生、类别、目标和影响力。政策分配的成本和收益会影响团体的形成和发展[22]。决策者经常通过提倡某些政策来动员盟友或抑制反对力量[23]。三是政策如何影响问题认定和议程建立。已有政策会影响决策者和民众对问题的认知,即哪些问题值得引起关注并采取行动,从而影响政策议程的设置范围[24]。四是政策如何影响政府治理形式。政策会塑造公共管理的关键要素,包括组织能力、结构、惯例、运行规则、文化和权威等[25]。

现有政策反馈研究仍然存在以下不足。一方面,国内学界针对政策反馈效应的研究仍然有限。截至2022年1月1日,根据中国知网的检索信息,应用政策反馈理论的核心期刊论文仅有几篇。尽管如此,郭磊等对基本养老保险政策影响企业员工年金参保率和缴费率的研究[26][27],以及郭跃提出的“工具-叙事-反馈”框架[28],都表明了应用政策反馈理论研究中国问题和解释中国现象的适用性和前景。另一方面,政策对政府机构变迁的反馈效应尚未得到揭示。政策影响机构变迁的路径是什么?反馈效应的具体发生机制又是什么?这些理论问题亟待进一步研究。因此,本研究旨在通过对现实发生的政策反馈效应进行总结和抽象,构建具有普遍适用性的分析框架,解析中国公共政策过程中政策变迁与机构变迁之间的互动关系。

三、分析框架:政策反馈与机构变迁的过程与机制

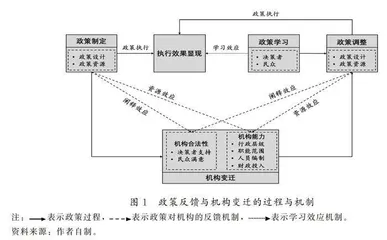

本文构建了由三类主体(民众、决策者、政府机构)和两类效应(政策反馈效应和学习效应)组成的解释政策反馈与机构变迁的分析框架。其中,阐释效应和资源效应是政策反馈效应的具体发生机制。该框架将政策过程中的制定、执行、反馈、调整等环节与机构变迁过程中的合法性与能力变化结合起来,并引入决策者和民众的政策学习环节,从而综合地分析中国公共政策过程中的政策反馈与机构变迁过程。具体的发生机制如图1所示:新政策自制定起,其政策设计和资源分配通过阐释效应和资源效应增强政策主管机构的合法性和能力,推动机构变迁。接着,基于“路径依赖”[29]和“官僚机构扩张本性”[30],合法性和能力增强的主管机构会推动政策的延续或扩展。进一步,调整后政策会再次通过阐释效应和资源效应影响机构变迁。与此同时,通过对不同阶段政策执行效果的政策学习,决策者和民众的态度会强化或逆转政策变迁与机构变迁的互动趋势。接下来,根据政策过程的阶段具体分析政策变迁与机构变迁之间的互动过程。

政策制定过程主要包含政策设计和政策资源的分配。政策设计是对政策目标、规则和程序等方面的规划[31]。具体来说,政策目标是决策者期望实现的结果,其内涵体现政策的价值和重要程度;程序和规则规定了政策执行方式。政策资源是指主管机构实施新政策所必需的权威资源、人力资源、经费资源和信息资源等[32]。其中,权威资源是指政策主管机构依靠强制手段对政策对象进行管理的能力;人力资源包括公务员数量和质量两个方面,拥有足够数量且合格的公务员是保证政策有效执行的必要条件;经费资源是维持机构正常运行的物质基础;全面、准确和迅捷的信息资源是机构高效执行政策的基本条件[33]。

新政策自制定起,其政策设计和资源分配通过阐释效应和资源效应影响政策主管机构的合法性和能力。阐释效应是指政策通过传递信息和意义来塑造政策子系统内不同主体对主管机构的认识和态度的作用[34]。一方面,就政策设计而言,政策目标的重要程度表明了决策者对政策主管机构的支持程度。政策目标的重要意义越突出,表明决策者对该项政策的重视程度也越高。政策规则和程序塑造了民众对于机构能力和管理权限的认知。规则和流程决定着民众参与政治过程的方式和所能发挥的作用,其合理性和合法性则影响了民众对机构行为的满意度。另一方面,资源分配也会影响民众对机构的认知和态度。例如,出于自利动机,负担更多而获益较少的民众会对政策持负面态度[35],进而降低对政策执行机构的满意度。因此,政策设计和资源分配通过阐释效应塑造了政策子系统内不同主体对机构的态度,而决策者与民众对政府机构的支持程度和满意程度则是影响其合法性的关键要素。

资源效应是指政策通过将真实的成本或收益分配给政策主管机构来影响其政治参与能力的作用[36]。新政策实施会引起政策资源的分配变化,这会增强或削弱政策主管机构的行政级别、管辖范围、人员编制和财政投入等。可见,政策资源分配通过资源效应塑造了机构能力的构成要素。出于官僚机构扩张的本性,如果主管机构的合法性和能力得到增强,那么因实施新政策产生的“收益递增”会促使机构遵循“路径依赖”,推动政策不断强化[37]。接着,政策的延续或扩展会继续增强机构合法性和能力。最终,政策变迁与机构变迁会经历互相强化的过程。

在政策执行过程中,决策者与民众还会主动进行政策学习。赫克罗(Heclo)的社会学习理论[38]和霍尔(Hall)的政治学习理论[39]都指出,公共政策中的学习机制是指决策者根据过往经验或新的外部信息调整政策目标或工具的有意识行动。普通民众也会基于个人经验和新的外部信息调整自己对政策的态度和看法[40]。

在学习效应中,如果政策执行效果是符合决策者期望的正面效果,那么,决策者会继续保留好的政策设计和政策工具,推动政策的延续或扩展。民众也会因提升的收益而对该政策拥有更高的满意度并表现出更多的支持。与此相反,如果随着时间推移,政策执行的负面效果越发凸显,或者政策执行产生的失败后果对现有政策设计和政策工具的合理性构成严重挑战,那么,决策者会推动现有政策发生根本性转变,促使政策缩减甚至终结。民众及其组成的各类社会力量基于自身利益也会对决策者施加压力[41]。总之,决策者与民众经学习机制发生态度和偏好的转变,导致了旧政策的消亡和修正后的新政策的产生。

随着政策设计和政策资源分配发生根本性调整,新的政策会再次通过反馈机制推动机构向变迁方向发生转变。一方面,由于政策目标、规则和程序的改变,新的政策设计通过阐释效应不断冲击原有政策设计塑造下的机构。对于无法适应新政策要求的原机构,决策者与民众对其支持度和满意度会不断降低。另一方面,被缩减甚至终结的原政策向原机构分配的政策资源会逐步减少直至消失,这又会通过资源效应导致原机构的行政层级、管辖范围、人员编制和财政投入的降低。因此,被弱化的政策再次通过阐释效应与资源效应弱化了机构的合法性和能力。接着,被弱化的机构也不再具备维持政策延续的影响力。于是,一个“政策弱化-机构弱化-政策再弱化”的反馈回路便形成。

综上,阐释效应、资源效应和学习效应是影响政策变迁与机构变迁的核心作用机制。政策制定与政策调整中的政策设计和资源分配,通过阐释效应与资源效应,导致机构合法性和能力发生变化。决策者与民众在政策执行中经学习形成的态度反馈导致了政策合法性变化,从而进一步导致政策变迁与机构变迁。总之,本文构建的政策反馈与机构变迁的分析框架揭示了政策及其主管机构之间的反馈效应。