吃一堑长一智:事后危机学习何以促进事前风险防范?

作者: 文宏 李风山

摘要:“吃一堑长一智”深刻诠释出危机学习与风险防范的关联意涵,但在实证层面上,事后危机学习是如何促进事前风险防范的,目前还缺乏充分的讨论。运用程序化扎根理论方法,对186份事故调查报告进行编码,构建出“增强范式意识(知防)—提升防范能力(能防)—完善防范体系(懂防)”的分析模型,并将危机学习促进风险防范的过程机制,进一步归纳为“三种机制、两种模式”。一是在危机学习的作用下,组织及其管理者增强了风险防范意识,为促进风险防范打开了“机会窗口”。二是通过资源支持、技术嵌入和行为调整,实现了风险防范能力的提升,维持调适了组织的规则框架。三是在理念牵引和制度优化的作用下,组织深层次的价值观和制度规范加以调整,风险防范体系得到完善,实现了组织管理的变革创新。上述三种机制经过联结组合,形成“单环学习”和“双环学习”的模式。其中,“单环学习”强调工具导向与环境的适应性,“双环学习”属于更高阶形态的探索性变革行为。从中观机制和微观实证的角度进行分析,为理解危机学习促进风险防范的过程,提供了直观的分析框架和扎实的经验材料,丰富了危机学习的知识图谱。

关键词:危机学习;风险防范;吃一堑长一智;事故调查;扎根理论

一、问题的提出

普遍认为,“吃一堑长一智”——通过事后的危机学习,组织及其管理者能够将上一次危机中获得的经验和教训,转化为下一次风险识别和应对的行动,并在此过程中不断增强组织在危机环境中的适应性,实际上提升了组织的事前风险防范能力[1][2]。在危机管理的全过程中,风险防范是至关重要的环节之一,发挥着战略性和先导性的作用,有助于增强组织韧性、提升应急管理效能[3]。早在20世纪90年代,美国公共行政学家奥斯本(David Osborne)和盖布勒(Ted Gaebler)就提出——“使用少量的钱预防,而不是花大量的钱治疗。”[4]这一观点也得到了危机管理研究专家米特罗夫(Ian I.Mitroff)的响应,他认为组织的脆弱性往往与风险防范的不充分密切相关[5]。由此可见,通过风险防范,不仅能提高政府部门应对危机的主动性和敏捷性,降低危机的负面影响,还能以较小的前期成本撬动更高的收益杠杆,实现转“危”为“机”。新近一项研究也从实证层面进一步检验了危机学习与风险防范的关系。有学者基于2010—2020年以来中国30个省份重特大事故调查报告和安全生产事故的面板数据,运用非空间OLS、非空间普通面板模型、静态和动态空间面板模型,不仅证实了地方政府能够实现“吃一堑长一智”,而且还阐释了危机学习的溢出效应,即“吃彼一堑”也能“长己一智”[6]。也正因如此,“预防重于响应”的理念,逐渐得到实务部门的广泛认可。

在充满不确定性的高风险社会背景下,如何做好风险防范化解工作,提升应急管理能力,考验着各级党委政府的执政能力和领导水平。党的十八大以来,习近平就防范化解重大风险工作,作出了多次专题讲话、指示和批示,为适应国内外复杂环境,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,指明了着力方向,提供了根本遵循。其中,在2019年省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班开班式上,习近平着重强调了防范化解重大风险的重要性和必要性,要求“坚持守土有责、守土尽责,把防范化解重大风险工作做实做细做好”。[7]在党的二十大报告中,习近平又进一步明确提出:“坚持安全第一、预防为主,建立大安全大应急框架,完善公共安全体系,推动公共安全治理模式向事前预防转型。”[8]党中央高度重视风险防范化解工作,致力于全面建设风险防范化解体系,为有效应对各类突发事件提供了良好环境,大大降低了突发事件发生的可能性,提升了人民群众的获得感、幸福感、安全感。但同时不容忽视的是,各种生产安全事故仍在反复发生、频繁上演,风险防范的工作形势依然严峻。据应急管理部公布的数据显示,2021年我国共发生各类生产安全事故3.46万起,某些事故更是“屡屡发生”,甚至“屡禁不止”。

如何进一步提升组织的风险防范能力,防止同类突发事件的反复发生,成为实务界和理论界探讨的重要现实命题。然而,“吃一堑”是如何“长一智”的?换言之,事后危机学习是如何促进事前风险防范的?目前还缺乏针对性、充分性的讨论,尚未形成共识性和有解释力的理论分析框架。对此,本文运用扎根理论方法,对186份事故调查调查报告展开编码,试图建构一个危机学习促进风险防范的实证模型,帮助我们更加直观地理解危机学习促进风险防范的过程机制。

二、文献回顾

危机学习是个人或组织从灾难事件中汲取经验或教训的过程和行为,包括追溯危机发生的原因、反思危机应对的不足,以及寻找有效应对危机的措施。史密斯(Denis Smith)和艾略特(Dominic Elliott)比较早地讨论了危机与学习的关联,认为危机学习至少包含三种形态,分别是为了危机而学习(Learning for Crisis)、作为危机的学习(Learning as Crisis)、从危机中学习(Learning from Crisis)[9]。其中“为了危机而学习”强调提升组织应对危机时的能力,而非风险防范;“作为危机的学习”认为学习挑战了组织原有的规范和信念,其本身就是一种危机;“从危机中学习”则侧重于阐释组织从自身的灾难经历中提取相关信息,并反馈到新的危机管理过程,帮助组织更加成熟和具有韧性。目前前两种观点尚未得到普遍认可,较少引起重视,最后一种观点发展相对比较成熟,也是当前研究最常用的概念[10][11]。在这个层面上我们通常所说的“危机学习”,往往是指“事后”层面的“从危机中学习”。

那么,危机学习是如何促进风险防范的呢?从过程论的视角,可以初步梳理已有研究关于两者关系的认识。基于此范式的研究,将危机管理的全过程看作是具有循环属性的特定活动,是根植于理论界对危机生命周期的系统思考。其中,伯恩(Arjen Boin)等人从危机管理的领导力出发,将危机管理过程划分为态势感知、作出关键决策、危机解释、结束危机和危机学习等五个阶段,认为危机学习作为危机管理过程的最后一个环节,能够吸收前面四个环节中的经验教训,并将它们反馈到组织实践和政策体系当中,以防止组织在下一次面对危机时“手足无措”[12]。国内有学者则立足我国危机管理体系的特点和存在的问题,构建了一个“6+1”应急管理的全过程均衡模型,包括准备、预防、减缓、响应、恢复、学习6项分阶段机制和监测1项跨阶段机制,并特别强调了危机学习能够连通其他任何一个环节,有助于实现应急管理全过程的闭环运转和动态循环[13]。

除了上述宏观理论的过程分析外,还有一些学者聚焦微观的危机学习机制——事故调查,对危机学习和风险防范的关系进行了丰富的研究。一般认为,事故调查是危机学习的主要载体,也是最常见的危机学习机制[14]。这种学习机制往往发生在危机后,侧重于对危机事件主体责任的追究上,以及从危机中总结不足和问题。例如,美国公共交通协会(American Public Transportation Association, APTA),就是专门负责化工安全事故调查的机构,它主要按照初始调查、现场数据收集、非现场数据收集分析、报告分析和整改建议四个程序展开调查。有学者提出事故调查的五环节说:初步报告、选择开展调查、实施调查、传播调查结果、采取预防措施,认为基于事故调查的危机学习,其重要目的之一便是提升组织的风险防范能力[15]。一项基于167份事故调查报告的研究发现,事故调查以其特有的主体定位、人员选择、流程规范、时限设定、技术应用、报告形式、监督措施等特性,从技术层面促进了风险防范,当然这种促进力度高度依赖于事故自身的级别[16]。此外,也有一些学者认为,当前事故调查报告中的对策建议,比较宏观空洞、操作性不强、针对性不足,表达出对政府危机学习效果的担忧。但他们仍然认可事故调查促进风险防范和增强组织韧性的价值,并提出了优化事故调查机制的对策建议[17][18]。由此可见,通过科学的事故调查,能够明确事故发生的原因,从中汲取经验教训,提出防范整改措施和建议,以防止下一次事故的再次发生[19][20]。

上述研究从不同角度论述了危机学习和风险防范的关系,呈现出“切口收缩、层层深入”的递进式研究图景,不仅对危机学习的概念和机制进行了明晰,而且还基于事故调查机制,对危机学习和风险防范的联系进行了回应,为我们重新审视两者之间的关系,提供了扎实的理论基础。不过,这些研究仍然存在一定的不足,值得进一步完善:一是在研究方法上,已有研究多是从规范或描述的角度加以讨论,在某种意义上只能为我们认知两者关系描绘出基本的轮廓,相对缺乏基于实证分析的深度研究,缺少丰富研究材料的佐证。二是在研究数据上,已有研究大多未能正确评估事故调查报告中所提出的防范建议的重要性,多是笼统地认为这些对策建议无法推动制度变迁,实际效果不大,忽略了事故调查及其报告的价值,导致鲜有研究利用事故调查报告,探讨危机学习促进风险防范的内在机制。总体而言,对于危机学习促进风险防范的内在机制,已有研究还缺乏必要和深刻的实证分析,未能形成成熟的解释模型。有鉴于此,笔者将基于事故调查报告中的对策建议,利用程序化扎根理论方法,解释危机学习是如何促进风险防范的①。

三、研究设计与模型构建

(一)研究方法与数据收集

1.研究方法

由于目前对危机学习促进风险防范的关联机制,还缺乏必要的实证认识,尚未形成共识性、成熟性的解释模型,本文选择运用扎根理论方法,对收集到的所有资料进行整理和编码,试图建构一个具有解释力的理论模型。扎根理论目前存在经典扎根理论、程序化扎根理论和建构主义扎根理论三个版本,他们虽在一些观点上有所分歧,但实际上共同为社会科学研究提供了一种新的方法论体系。本文依循科宾(Juliet Corbin)和施特劳斯(Anselm Strauss)提出的程序化扎根理论范式,依次开展开放式编码、主轴编码和选择性编码,对提炼的概念化范畴进行持续比较,在各类范畴之间寻找逻辑关联,并结合同时撰写的理论性备忘录,使研究结果自然呈现,以建构或发展出新的理论[21]。

2.数据收集

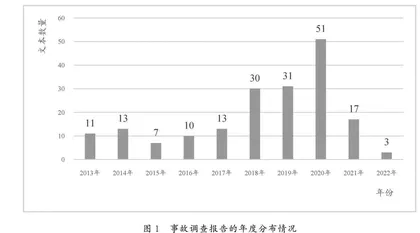

在扎根理论看来,并非只有观察和访谈数据,才能作为研究资料——它遵循“一切皆为资料”(all is data)的原则。因此,权威性强、可获得性强、代表性高的政策文本,也可以作为资料来源。本文立足最典型的危机学习机制,将事故调查报告作为分析对象,细致提取事故调查报告中的对策建议,将其作为研究的原始资料。具体而言,数据收集及筛选的程序如下:一是选择“北大法宝”数据库,按照“标题”=“事故调查报告”“事故调查”的检索方式,收集所有的政策文本,并剔除无实质内容的复函、批复等文本;二是在全国省/市应急管理厅/局官网和主流新闻媒体平台上,全面检索地方政府发布的各类事故调查报告,同样剔除非事故调查报告的文本。经过上述程序,共得到191份事故调查报告。进一步,为防止因数据实效性带来的研究结论偏差,本文以党的十八大作为起始时间节点,仅收集十年来地方政府发布的事故调查报告,即剔除5份早于党的十八大之前的事故调查报告,共得到186份事故调查报告(见图1和表1),总字数约154.6万字。其中,“措施建议”共有717条,字数逾18万字,占比12%。

(二)范畴提炼与模型构建

在正式编码之前,随机选取约20%的事故调查报告(37份)用于理论饱和度检验,将其余的149份事故调查报告纳入编码过程。遵循程序化扎根理论的流程,依次进行开放式编码、主轴编码和选择性编码,将基础性的文本进行概念化,在概念和范畴之间寻求联系,归纳和提炼危机学习促进风险防范的机制模型。

1.开放式编码及初始范畴

开放式编码(open coding)是程序化扎根理论的首要步骤,主要是指为了发现与发展新概念,要求对原始资料进行逐字逐句的分解、比较与概念化,将原始资料中的含义揭露出来,并依次产生初始概念编码和初始范畴。这一过程既保证了编码者对所有资料是熟悉的,也有助于研究者对复杂、混乱的原始资料进行整理和清洗。为保证开放式编码结果的准确性和丰富性,我们对2位编码者进行培训,让他们对149份事故调查报告的所有对策建议(共711条语句),逐句开展编码。在对相近含义的初始概念编码进行合并后,以及剔除所有重复、无效的编码后,共得到372个初始概念编码,最终抽象归纳出19个初始范畴(见表2)。

2.主轴编码及主范畴