关系抑或规则:政府购买社会服务的组合管理路径

作者: 王锴

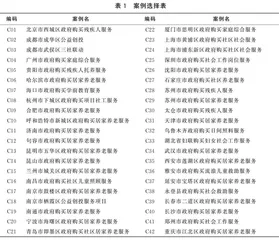

摘要:新公共管理运动以来,政府购买成为社会服务供给的主要方式,如何对合同开展有效管理也成为前沿议题。社会服务的复杂属性,使单一市场原则管理手段陷入困境。在新制度经济学视角下,发现政府购买社会服务的管理中存在着“正式规则”与“非正式关系”张力,形成包括指标控制、信任关系和权力介入在内的多维管理手段,并通过叠加组合形成不同管理路径。为探究不同管理路径如何影响合同结果,选取全国42个政府购买社会服务案例,运用QCA方法,分析出“指标引导型”“自主优化型”“技术官僚型”和“科层庇护型”四条管理路径。前两条管理路径的合同结果较为理想,而后两条则不理想。对此,从转变管理理念、明确指标定位、强化信任作用和约束权力干预方面提出对策建议。

关键词:政府购买服务;社会服务;管理路径;信任;定性比较研究法(QCA)

一、研究缘起

20世纪70年代,随着新公共管理运动的流行,政府通过与企业、社会组织等非政府主体签订合同,将服务的生产职能外包,以购买的形式提供服务逐渐成为政府供给服务的主要方式。新公共管理倡导者们认为,由于市场机制的引入,将有利于服务质量提升和服务成本下降[1]。然而合同并非“灵丹妙药”,合同也会失灵[2]。对此,重要的是让政府成为“精明买主”,对合同开展有效管理,而非“一买了之”。

已有研究中,关于政府购买服务应如何管理主要存在三种观点:一是基于“竞争—效率”逻辑,认为通过引入市场竞争,能够自动产生价格机制,促使服务方降低服务价格并提升服务质量[3]。因而竞争被认为可以替代管控,一旦委托方发现代理方在提供服务时表现不佳或效率低下,那么市场中还有诸多可替代的选择[4]。对于政府来说,管理的重点就在于提升市场竞争力和创建公平的竞标环境,即“竞争处方”[5]。二是基于行为控制逻辑,认为由于机会主义行为的存在,政府需要对履约行为进行严格的监督[6],以确保行为符合合同条款[7]。行为管控可进一步区分为在合同过程中严格监督和设置利益共享机制并在合同结束后对结果进行控制两类[8]。三是基于价值一致逻辑,认为服务方并不是纯粹经济理性和自私自利的,而是与政府有着共同公共价值的主体,即是“管家”而非“代理人”[9]。政府与服务方之间是相互依赖和相互信任的,政府应在管理中给予服务方更多独立性和自主权,并尊重其专业性[10]。

从上述研究看,虽然一些学者已就政府购买服务的管理进行了相关研究,但也存在以下三点不足。一是倾向将政府购买服务作为一个整体,缺少对于服务内容的细分研究,尤其是对于现实中大量存在的社会服务的专门性研究。实际上,不同类型服务在管理上存在较大差别。二是大多从单一管理逻辑出发,并将不同管理逻辑对立起来,导致在面对现实社会复杂性上的解释力不足。事实上,不同管理逻辑之优劣并非是绝对的,每一种管理逻辑都存在各自的优劣,关键是如何与具体问题适应和匹配。三是大多从西方理论和西方实践出发,缺少中国式研究。我们认为,政府购买服务及其管理是嵌入在某一国家特有的政治体制和行政体系之中的,因而不可避免地会在普遍科学性和特殊政治性之间形成张力,从而构成复杂的和差异化的组合管理路径。

面向中国实践,政府购买服务自20世纪90年代初在深圳、上海等地发轫以来,逐渐成为我国社会服务供给的主要形式。经过近三十年政策实践,我国许多地方通过政府购买,实现了社会服务供给快速扩面,并在一定程度上促进了政府职能转型和社会组织培育。但不可否认,部分实践中也存在目标被置换、公共财政损失和双向“锁定”(lock-in)等问题。那么,何以有些地方能够通过政府购买社会服务取得较好合同结果,而有些地方却没有,甚至出现合同失败?地方政府在购买社会服务中的管理差异如何影响到合同结果?应当如何构建并完善政府购买社会服务管理体系?

习近平总书记指出,要“推动社会保障事业高质量发展”。2022年我国颁布了《关于做好政府购买服务改革重点工作的通知》,明确要求将养老、托育、助残、矫正、未成年人关爱等涉及民生保障的服务作为政府购买服务改革的重点内容,规范政府购买社会服务管理,提升服务供给质量和效率。社会服务作为社会保障重要组成部分,如何开展有效管理,提升服务品质和人民群众的实际获得感,从而实现社会保障和社会服务的高质量发展,已成为学术研究和政策实践共同关注的前沿议题。

二、分析框架:政府购买社会服务的多维管理手段

(一)社会服务的复杂属性

“社会服务”(social sercive)概念最初由蒂特马斯(R. Titmuss)于1951年提出,他认为在英国社会保障制度中,社会服务不同于现金福利,它直接向个人提供劳务性服务。英国的社会服务在初期主要为弱势群体提供“个性化”服务,因而也被称为“个人社会服务”(personal social service)或“人类服务”(human service)。而在北欧,社会服务通常表述为“社会照顾服务”(social care service)。我国通常将社会服务归属民生保障类的“人本服务”[11],在服务对象上不仅面向弱势群体,同时包括全体社会成员。在目标上回应公众需求、以公益性为主要特征、以公共资源为主要支撑、以公共管理为主要手段[12]。在内容上包括养老、救助、灾害救援、医疗健康、文体和就业等[13]。

布朗(T.L. Brown)指出,政府在实践中常常购买大量“复杂产品”(complex products),其特征是服务具有较高的不确定性、存在较高的资产专用性和服务合同的不完全性[14]。其中,社会服务被认为是一种典型复杂产品。首先,社会服务直接面对个人,具有较高程度个体主观性和差异性,个人对于服务质量感知和效果评价都不相同,难以对服务质量和效果进行统一量化,因而缺少统一的绩效评估指标。对于什么是“好的服务”,如何实现以及服务的价格如何制定都相对不确定。其次,社会服务前期投入和后期回报时间较长。例如,居家养老服务需要在服务开展前建设一定数量服务站点,招聘并培训足够的护理员,特别是要掌握每一位老人具体服务需求和服务习惯,并建立信任关系,但服务效果却要很长时间才能体现。这表明服务具有较高的资产专用性,政府和服务方之间会形成高强度锁定关系。最后,服务过程中可能会出现诸多意外情形,加上服务在内容、过程和价格上的不确定,使合同无法做到完整,而只能形成一个大致框架。因此,“社会服务”也被称为“软”服务,区别于垃圾回收、道路清洁以及国防等“硬”服务[15]。

(二)市场化原则管理逻辑的困境

按照新公共管理理论要求,政府在购买服务时需要有足够的竞争,并签订一份尽可能详尽的合同,以此为依据开展管理。这一管理逻辑的内核是市场化原则,它以新自由主义思想为基础,要求政府购买服务的交易环境接近理想中自由和完全的市场。政府的作用在于创造并维持一个开放、公平和具有足够市场竞争力的环境,同时对违反市场原则,如垄断、违约等行为进行处罚。具体来说,第一,它要求政府在购买服务时能够拥有足够数量和质量的服务提供方。第二,签订一个完整详尽的合同,监督合同执行。第三,对合同执行开展绩效评估,将评估结果作为合同续签或解约的依据。

然而,新公共管理基于市场化原则所提出的管理逻辑在面对社会服务时出现了困境,这种困境体现为一种“不匹配性”,即管理的主体、方法、工具和手段与管理对象、目标之间的错配,引致管理的无效性并带来新的风险和问题[16]。由于社会服务的复杂性,政府在购买服务时面对的往往是一个缺乏竞争力的市场,也难以在事前对包括服务数量、价格、质量标准在内的合同细节加以明确,而只能制定一个相对宽泛的合同条款。按照新公共管理的理论要求,这会产生较大的“合同缺口”,即合同内容的不完整性(incomplete contract),进而加大机会主义风险。鲍利特(C. Pollitt)指出,这类服务往往本身距离市场较远,因而使新公共管理的手段变得不太适用[17]。

新制度经济学认为,任何交易行为都会产生交易成本(transaction cost),而一项成功的政府购买服务,应当产生尽可能少的交易成本[18]。当交易成本概念被引入政府购买社会服务管理中时,市场化管理逻辑在面对社会服务时的困境可以被表述为这样一种两难:社会服务复杂产品的性质使得合同风险扩大,而降低风险又需要支出高额交易成本。例如,政府想要拟定一份相对完整的合同,就意味着需要提前进行服务需求、服务价格和过程调查,并将所有条款转化为可以量化的指标,而后在服务中全程监督评估。但这将导致高昂交易成本,使管理失去可操作性,降低管理收益。另一方面,缺少一份完整的合同也会产生较大的机会主义风险,并使政府对于合同失去控制力,使社会服务供给的公益性目标被合同方追求自身利益的目标所置换,合同双方出现“锁定”关系[19]。可以说,社会服务的复杂性在本质上削弱了合同行为中的市场约束力,使市场的竞争机制和自由交易变得昂贵。合同双方彼此独立的市场交换关系变得不再纯粹,因为“锁定”的出现增加了相互依赖关系。

(三)政府购买社会服务的多维管理手段

相较于新公共管理理论所强调的理性经济人假设,新制度经济学认为,由于“有限理性”的存在,市场主体只能在他理性范围内做出满意解,而无法满足传统经济学模型中的最优解[20]。科斯(R. Cose)指出:“由于人们很难对未来做出预测,所以有关商品或服务供给契约期越长,契约实现可能性就越小。”[21]可见,新制度经济学的研究很大程度上是建立在不完全合同假设基础上,以探求如何通过有效管理化解合同缺口带来的机会主义风险,同时又尽可能降低交易成本。例如,哈特(O.Hart)强调通过产权明晰和事后再谈判的形式进行管理,而威廉姆森(J. Williamson)则提出对于具有高额交易成本的产品,应当放弃外部合同,而改为纵向一体化的内部生产。

对此,格兰诺维特(M. Granovetter)认为,威廉姆森的观点不能说错但却过于狭窄。事实上,任何交易行为都是嵌入社会关系之中的,市场交易往往不是一项纯粹的经济行为,其中也包含着社会行为。新公共管理所提出的市场化管理原则,将正式规则作为主要管理手段,这在政府购买社会服务的管理中仍然重要,并不能因为其在面对社会服务时出现高额交易成本的问题而对其全盘否定。相反,这一管理逻辑所出现的困境意味着应当对其进行补充。格兰诺维特认为,由于交易行为嵌入在社会行为之中,因此,它应当同时受到市场化管理逻辑和社会关系管理逻辑的双重制约。合同双方之间除了存在以合同为基础的正式关系,还存在合同之外的非正式关系。通过非正式关系“润滑”交易行为,能够降低交易成本,同时减少机会主义风险。

具体来说,市场化管理逻辑的主要手段是正式规则,在实践中进一步表现为各类指标控制体系。而社会关系管理逻辑的主要手段为非正式关系,格兰诺维特指出交易中最主要的非正式关系为信任关系。但从我国实践来看,地方政府常常通过体制内人员嵌入、资源依赖和合法性授予等方式,对服务方行为进行行政权力干预。这一权力介入行为由于并不属于政府科层体系,更多体现为权威影响,因而也构成我国非正式关系中的一项重要内容。由此,指标控制、信任关系和权力介入形成了我国政府购买社会服务的多维管理手段。

1.指标控制。正式规则通常由合同及合同附件中具体的指标体系构成,包括服务指标和交易指标。前者规定服务的具体内容、数量和质量等。后者规范双方交易行为的指标规则,如付款方式、项目投资、服务人员标准等。本质上,指标作为工业化大生产背景下的工具理性产物,是为实现目的而确定的标准、规格和指数,以数字化的形式呈现,它引导行为走向标准化。其原理是将复杂的管理行为进行分解,以获得对细分后的过程和结果的管理优势。指标作为管理手段的有效性在于其假设是“实现指标要求就可以实现行为目的”[22]。因此,通过指标体系进行管理意味着一方面需要尽可能建构完善的指标体系,将管理行为和目标数字化,另一方面要强化指标的执行效力,避免指标体系被“束之高阁”。

但指标作为管理手段也存在显著缺陷,过于强化指标体系也可能会损害合同结果。因为单纯依赖指标进行行为控制将导致从“用指标治理”向“被指标治理”的转变[23],指标也就成为引导行动者如何满足要求的数字游戏[24]。行动者的行为不再是以服务目标为导向,而转变为以指标为导向,并产生所谓的“为指标、唯指标”论。对于社会服务而言,将复杂的质的问题简化为量的问题,将多元的人的问题简化为技术的操作,以实现清晰化管理,却导致实践中的专业、情感和文化维度的丧失[25]。