全周期治理视角下我国“放管服”改革研究

作者: 蒋俊杰

摘要:在“放管服”改革的整体图景中引入全周期治理,旨在破除传统静态、孤立和僵化的思维方式,打通层级障碍、部门壁垒和条块分割,强化改革的整体效能,有效提升企业的获得感和满意度。本文从全周期治理视角考察浦东新区围绕盒马的企业生命周期,在不同阶段开展“两证合一”、事中事后监管、“一业一证”、海关监管流程再造等改革创新,形成系统集成“放管服”方案的全过程,并认为“放管服”改革是全周期的系统治理链条,是“需求识别—有效回应”的动态治理过程,地方政府要为“放管服”改革构建多元主体相互协同和融合的治理平台。

关键词:全周期治理;事中事后监管;一业一证

“放管服”改革是转变政府职能的重大举措,是一场刀刃向内的自我革命,是我国国家治理体系和治理能力现代化的重要内容。党的十八大后,党中央、国务院把“放管服”改革作为全面深化改革的“当头炮”和转变政府职能的“先手棋”,不断为转换经济增长动能,促进经济转型发展提供体制性和制度性支撑。我国各地区、各部门围绕简政放权、放管结合和优化服务等内容展开积极探索,形成各具特色的改革样本,如上海的“一网通办”改革、浙江的“最多跑一次”改革、江苏的“不见面审批”等。我国“放管服”改革的重点也在不断深化,从“先证后照”到“先照后证”,从“证照分离”到“一业一证”,不断激发企业的创新动力和活力。

一、文献回顾与问题的提出

近年来,我国学者对“放管服”改革的关注度不断升高,并从国家治理、历史和比较、运行机制、政策扩散和城市竞争力等多个维度,对“放管服”改革的理论基础、地方实践创新等开展深入研究。

第一,国家治理体系与治理能力现代化的视角。陈水生深入系统研究我国“放管服”改革的顶层驱动力—内部驱动力—外部驱动力“三位一体”的综合动力机制,并解释“放管服”改革中政府权力与职责边界的调适逻辑、系统集成与统筹治理的协同逻辑、“放、管、服”三位一体的发展逻辑、技术创新与制度变革的共演逻辑。[1]孙萍、陈诗怡从制度优势转化为治理效能的视角进行研究,认为“放管服”改革作为一项满足治理主体、治理方式和治理力度要求的有效治理实践,能够通过夯实制度体系优势、优化治理结构、强化治理功能,助推国家治理从优势到效能的转化进程。[2]

第二,历史和比较的视角。何颖、李思然把我国“放管服”改革放在改革开放40年的历史背景下,运用比较研究的方法,从政府职能价值取向、政府职能转变动因、政府职能转变重心、政府职能转变对象和政府职能转变方式等维度,考察我国“放管服”改革政府职能转变的创新性特点。[3]

第三,运行机制的视角。朱光磊、张梦时深入分析我国审批和监管关系的变迁轨迹,并解读其中蕴含的逻辑进路,在探索相对集中行政许可权的过程中,提出“规范—协同”型审管关系的构建思路。[4]王佃利、洪扬从机制运行层面对“放管服”改革进行审视,旨在克服运行机制层面的功能性梗阻、联结性梗阻以及信息性梗阻,并提出要在理念深化、机制联动、技术变革、法治保障层面不断改革实践创新。[5]

第四,政策扩散的视角。廖福崇提出“放管服”的“试点—推广”的分析框架,研究发现“试点—推广”是“放管服”改革中政策创新扩散的主要特征,改革事项和改革地域都遵循先试点再推广的基本模式。顶层设计和渐进改革是试点推广机制发挥作用的核心要素,政策示范效应是政策创新扩散的关键动力。[6]

第五,城市竞争力的视角。郑烨、段永彪对我国“放管服”改革、区域营商环境和城市竞争力之间的关系展开实证研究,发现“放管服”改革具体实施与政务服务中心建设均能显著促进区域营商环境和城市竞争力。区域营商环境在“放管服”改革与城市竞争力之间发挥部分中介作用。[7]

第六,地方实践的案例研究。彭勃从特区特办、超常规目标牵引、平台嵌入和内部评估四个维度,研究我国地方政府把兜底办理的工作口号,将集中力量办大事的治理风格,扩展到常规性和法定性程度较高,量大面广的政务服务“小事”之中,形成决策有力、力量集中、弹性权变、灵活机动的“中国之治”的内在逻辑。[8]郁建兴、黄飚系统研究浙江“最多跑一次”的改革实践,认为这是“以民众为中心”的公共管理变革,以公共服务组织与服务使用者平等、协作的关系为前提,以提升基于使用者体验的有效性为目标,强调民众全过程参与,公共服务组织与民众的共同生产,公共价值在使用过程中创造,这一新路径为超越政府中心主义治理逻辑提供新的方案。[9]李文钊、翟文康对江阴市徐霞客镇的“放管服”改革进行研究,分析这一改革从条块分割到一体化界面的内在逻辑,并认为基层政府通过打造信息界面、组织界面、服务界面、执法界面,为部门间、政府与公民的互动提供平台,能实现以公民为中心的界面治理,并弥补条块失灵。[10]

此外,我国学者还对我国“放管服”改革的政府数字化转型、法治保障等进行深入研究。我国学者的研究为“放管服”改革提供多维度的立体视角,深刻揭示“放管服”改革与国家治理的内在关系,并通过透视“放管服”改革中问题形成的深层次原因,提出有益的政策建议。总体而言,我国的“放管服”改革研究呈现出宏观和中观的特征,解释性研究偏多,从企业微观层面的需求出发构建“放管服”改革的理论框架甚少,“放管服”改革理论与地方改革实践之间的有效衔接亟待提升。

从实践层面而言,我国地方政府的“放管服”改革也出现一些令人担忧的现象,如局部改革多、整体改革少;浅层改革多、深层改革少;“物理整合”多、“化学反应”少;“盆景式”改革多、“风景式”改革少,甚至一些地方政府的“放管服”改革出现数字锦标赛和改革的形式主义,偏离改革的初衷。其原因之一在于地方政府缺乏有效的理论来指导创新实践,尚未构建以企业为中心的全周期、整体性的“放管服”改革体系。这就迫切要求学术界深入到微观层面,从企业发展的全生命周期出发,破解“头痛医头,脚痛医脚”式碎片化改革的不足,着力化解地方政府传统管理模式惯性与“放管服”改革突破性要求之间的内在张力。本文引入全周期治理理论,构建“放管服”改革的中观、微观实践机理与公共管理理论之间相互衔接的研究体系,为破解“放管服”改革中的困境,搭建系统集成改革方案提供理论支撑和实践指导。

二、全周期治理:研究“放管服”改革的一个理论视角

“全周期管理”是发轫于西方工业社会向后工业社会转型时期的一种新型管理理念和管理模式。哈佛大学教授雷蒙德·弗农(Raymond Vernon)1966年在其《产品周期中的国际投资与国际贸易》一文中系统地阐述了“产品生命周期”(PLC)理论,认为产品和人的生命一样,要经历形成、成长、成熟、衰退这样的周期。20世纪80年代,伴随社会化生产和信息技术的进步,产品生命周期理论被广泛应用到实际的产品资源和信息管理当中。美国学者伊查克·爱迪思(Ichak Adizes)将生命周期理论引入企业管理之中,认为企业像人一样,遵从特定的成长阶段,即孕育期、婴儿期、学步期、青春期、盛年期、稳定器、贵族期、后贵族期、官僚期和死亡期。[11]

20世纪90年代以后,现代信息技术的发展为全生命周期管理思想的拓展和应用创造了有利条件。它以系统论、控制论、信息科学、协同学、自组织理论为理论基础,强调对管理对象生命过程实行全过程、全方位和全要素的整合,从而持续健全和优化自身的运作体系和管理质效,适应并引领日趋激烈的竞争环境。[12]

近年来,全生命周期管理的思想逐渐延伸到公共管理领域,并应用到我国的健康管理和城市治理等方面。在2016年的全国卫生与健康大会上,习近平指出:“要坚定不移贯彻预防为主方针,坚持防治结合、联防联控、群防群控,努力为人民群众提供全生命周期的卫生与健康服务。”[13]2016年10月,中共中央、国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》提出健康中国建设的目标和任务,强调要“把健康融入所有政策,加快转变健康领域发展方式,全方位、全周期维护和保障人民健康”。[14]这一战略规划被写进党的十九大报告:“要完善国民健康政策,为人民群众提供全方位全周期健康服务”。[15]2020年3月,习近平在考察武汉新冠肺炎疫情防控工作时提出,要“树立‘全周期管理’意识,努力探索超大城市现代化治理新路子”。[16]这是习近平首次明确将“全周期管理”思想引入城市治理领域。在2020年6月2日召开的“构建起强大的公共卫生体系,为维护人民健康提供有力保障”专家学者座谈会上,习近平再次强调:“要推动将健康融入所有政策,把全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节。”[17]

全周期管理意识,从纵向生命价值延伸的视角提出了现代国家治理和城市治理的主线,让多方位、多层次、众协调、全景式的综合治理有了主心骨,能够更好地服务于这一生命发展的主线。[18]全周期管理理念的引入和应用,是对国家治理体系和治理能力现代化的丰富和创新,也是对我国城市治理和基层治理能力短板的一次系统性审视和体系性重塑。

综合全周期管理理念在健康管理和城市治理中的应用,本文将“全周期治理”引入“放管服”改革研究中。从“全周期管理”到“全周期治理”,这与我国国家治理体系和治理能力现代化的要求和趋势高度契合。“放管服”改革的全周期治理要求把企业看成一个不断发展的、开放的生命有机体,直面企业不同发展阶段中的各种体制性障碍和机制性痛点、堵点问题,整合“放管服”改革的各维度与全要素,重塑政府治理的体系结构、运行过程和互动模式。在“放管服”改革的整体图景中引入“全周期治理”理论,旨在破除传统静态、孤立和僵化的思维方式,打通层级障碍、部门壁垒和条块分割,使改革的各项举措形成“化学反应”,强化改革的整体效能,有效提升企业的获得感和满意度。全周期治理视野下的“放管服”改革是以企业为中心的企业侧改革,蕴含着系统治理、动态治理和协同治理等特征,具体表现为以下几个方面:

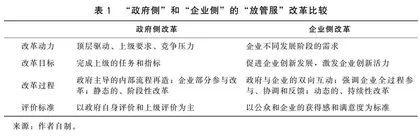

第一,以企业为中心的“企业侧”改革。从我国“放管服”改革的实践而言,地方政府推进“放管服”改革的动力源于自上而下的顶层驱动、地方政府的竞争压力和推进高质量发展的内在要求,这些动力主要来自“政府侧”。以“多证合一”改革为例,2017年4月,国务院常务会议审议通过《关于加快推进“多证合一”改革的指导意见》,要求各地在“五证合一”登记制度改革工作机制及技术方案的基础上,继续全面实行“一套材料、一表登记、一窗受理”的工作模式,不断完善工作流程。全国各地在各个行业迅速开展改革,实现“九证合一”“十五证合一”,甚至“二十四证合一”。“多证合一”改革有效缓解了企业“办证多”和“办证难”的问题。但是,这些改革主要是“政府侧”的改革,多张证在进行形式上的“物理整合”之后,地方政府的职能转变并未出现“化学反应”,企业能够进得了市场的“大门”,但要进入行业的“小门”依然很难,“准入不准营”的难题仍需破解。全周期治理下的“放管服”改革,就是要把“放管服”改革从“政府侧”转向“企业侧”(见表1),以企业的需求为中心,围绕企业不同发展阶段的需求不断创新体制机制,为企业的不同阶段的需求提供动态、精准服务。

第二,系统治理。放、管、服之间是一个相互衔接的统一整体。“放”考验政府的管理智慧和管理能力,只有“管”得更好,才能“放”得更开。例如,2015年12月国务院印发《关于上海市开展“证照分离”改革试点总体方案的批复》,同意在上海市浦东新区开展“证照分离”改革试点。“证照分离”改革的方式之一是实施告知承诺制,即企业在知晓并理解政府相关要求的基础上承诺后就可以设立,极大地降低企业的进入门槛。这是一种基于诚信的管理方式,是对传统的审批理念的颠覆性变革。但是,告知承诺制是在“大数据+信用”的基础上,以严格、有效的事中事后监管为前提的,事中事后监管的失效必然导致“一放就乱”。对企业的监管,又不能把企业管死,而是要寓管理于服务之中,做到“无事不扰,有求必应”。与此同时,放、管、服之间不同的政府部门,也就要求构建以现代信息技术为支撑的治理体系,确保层级贯通、部门协同和有效衔接。

第三,动态治理。随着新一轮科技革命和产业变革的爆发,大数据、移动互联网、区块链、人工智能等技术日新月异,颠覆性技术层出不穷,不断改变人类社会的生产生活方式和经济活动方式,在全球范围内形成新的生产力分布格局和新型生产关系。进入新时代,我国的新技术、新产业、新业态和新模式迅猛发展,并推动经济结构转型升级。“四新经济”的发展对原有的政府管理体制机制和手段方式构成严峻挑战。经济基础和上层建筑之间始终处于矛盾的对立统一和变化发展之中。“放管服”改革本质上属于上层建筑范畴,必须随着经济基础的变化进行动态改革。从微观主体而言,在企业发展的全生命周期中,其不同阶段对政府的“放管服”改革也有不同的要求,地方政府需要精准施策,动态调整改革的内容和重点。