官员激励、府际合作与城市群环境治理绩效

作者: 李智超 刘博嘉

摘要:环境治理是国家治理体系的重要部分,政府作为开展环境治理工作的关键主体,影响着整体的环境治理绩效水平。采用京津冀、长三角和珠三角三个城市群的多年期面板数据,重点考察官员激励、府际合作对地方政府环境治理绩效的影响。研究发现,官员任期对环境治理绩效存在周期性影响,且这一影响存在官员类型的异质性,市长晋升激励对环境治理绩效具有阶段性的负向影响。同时,府际合作这一治理路径,能够显著提升区域环境治理绩效。此外,在环境治理过程中,府际合作对环境治理绩效的影响在不同城市群呈现异质性,同时也会受到官员晋升激励的负向调节。基于此,在以官员晋升为核心的激励机制下,建构因地制宜的府际合作关系是破解地方环境治理困境的有效突破口。

关键词:环境治理;官员激励;府际合作;城市群

一、引言

改革开放以来,中国经济实现了高速增长,取得了令人瞩目的成就。研究表明,地方政府“唯GDP”的晋升考核方式对经济快速增长发挥了重要的推动作用[1]。然而,采用这一绩效评价指标的考核方式,也导致了环境问题的产生。如何有效改善环境治理,提升地方政府环境治理绩效已成为亟待解决的现实问题[2]。

经济成就的实现,与地方政府这一主体密切关联。从制度安排来看,地方治理是通过中央政府向地方政府授权,地方政府作为主体进行地方公共事务治理的过程。同时,“晋升锦标赛”理论提供了分析政府行为的微观视角[3]。受到以提升经济效益为核心目标的晋升激励影响,地方政府致力于推动经济建设[4]。在一定程度上,这种经济建设不仅能够迅速获得显著增长的经济效益,同时能够改善地方的营商环境。然而,地方官员的短视效应,却容易形成以短期经济绩效最大化为目标的激励扭曲。具体而言,地方官员往往会通过放松环境规制、缺乏节制的能源投入等方式,吸引高税收、高污染的产业投资。其中,环境问题逐渐成为地方政府经济资源竞争中的“牺牲品”[5][6]。鉴于此,在地方生态环境治理问题上,中央政府通过将区域协调发展战略嵌入地方发展的方式,推进府际协同治理作为破解环境治理困境的路径。值得注意的是,在资源约束、地方官员政绩考核等多种因素共同影响下,自利性竞争依然会成为地方建设的动力,进而导致在环境治理中,出现地方政府“竞争型府际合作”的局面[7]。因而,地方环境治理中晋升激励与府际合作这两种行为逻辑,共同影响经济发展与环境治理的平衡。

官员激励和府际合作,如何影响我国区域环境治理绩效,现有研究并未得到一致的结论。因此,本文旨在对这一问题加以研究。一方面,基于晋升激励的视角,探究地方官员激励机制对区域环境治理绩效产生的影响。另一方面,考察基于府际合作的协同治理是否能够有效提升环境治理绩效;府际合作作为中央倡导的治理路径,如何受到地方官员晋升激励的影响。同时,在府际合作环境协同治理的问题上,目前的研究多集中在府际合作的形成逻辑[8]、困境[9][10]及影响因素[11][12]等方面,基于单一城市群案例对环境协同治理进行研究分析[13][14],鲜有研究对多个城市群进行实证分析,检验府际合作等因素是否提高了地方政府的环境治理绩效。因而,本文基于京津冀、长三角和珠三角三个城市群48个城市的多年期面板数据,将纵向晋升激励与横向跨域府际合作这两类不同的治理逻辑纳入分析框架,考察其对地方环境治理的作用机理,从而为提升地方环境治理绩效提供参考。

二、研究综述与假设提出

(一)晋升激励机制与区域环境治理

在我国多层级的政府结构中,面对压力型体制和目标治理机制的约束,环境治理即使作为高质量发展的重点之一,仍然难以完全改变地方政府为财政收入和GDP增长而进行的竞争性策略选择。同时,科层制组织中的同僚竞争导致晋升博弈的出现[15],而中央政府则尝试通过调整晋升激励指标与考核目标,调节地方政府行为[16]。

在环境治理方面,中央政府通过政治监督和行政压力的约束机制,力图在激励结构下构建央地目标协调机制[17]。具体而言,首先,以目标治理作为核心手段,在央地互动中,加强中央对地方的目标引导与任务分解[18];其次,中央政府通过平衡晋升的激励结构,围绕绩效指标对地方政府进行目标考核,弱化“一票否决”式的负向激励。然而,在纵向发包与横向竞争的制度环境下,目标考核和政治晋升带来的强激励,在很大程度上并未形成中央与地方治理目标的耦合,行政发包制为地方行政主体提供了相当的自由裁量权。当中央环境治理目标与地方经济发展路径的一致性降低、共容性利益减少时,地方政府会权宜地增加机会主义行为[19]。同时,由于央地环境治理目标的差异与信息不对称,地方官员往往倾向于降低环保投资,将更多资源投入到经济指标中,以期在横向竞争中实现短期经济绩效的领先[20][21]。

在激励机制方面,官员特质是晋升预期的重要参考因素,由此会影响地方官员贯彻中央政策的执行力度。已有研究表明,官员对辖区环境治理的绩效水平同样也会受到年龄等特质的影响[22]。在任期制度下,年龄通过影响官员的晋升预期,影响其执行政策的力度。由于环境治理具有一定的滞后性,随着年龄增长,地方官员提高环境治理绩效的动力亦随之降低[23][24]。在地方官员绩效考核中,即使是当前官员绩效考核评价体系中增加了生态环境等多元化指标,一定程度上淡化了GDP指标的权重,但固定资产投资、一般预算收入等指标,地方官员实质上依然将其作为强激励[25]。

基于上述分析,本文提出以下假设:

H1:地方官员的晋升激励对环境治理绩效产生负向影响。

(二)官员任期与环境治理绩效

晋升激励机制不仅解释了中国经济的增长,同时也是理解伴随经济转型出现的治理问题的重要切入点。为优化晋升的激励效应,中央政府采用基于目标治理的绩效考核方式,对地方官员进行评价。其中,官员任期是晋升锦标赛机制中影响区域环境治理的重要因素[27]。因此,本文也将基于地方主政官员的任期,进一步探究晋升激励下的官员行为如何影响环境治理绩效。

由于主政官员的任期变化能够影响其在政策制定中的认知与决策,因此官员任期是影响政府官员行为的重要因素。已有实证研究发现,地方官员任期与环境治理绩效呈现倒U形曲线关系[28]。具体而言,地方官员在上任初期,为辖区经济短期建设注入了动力,但可能因此提高环境污染风险[29]。随着任期延续和经验的积累,地方官员能够制定与实施更具针对性的治理措施,有利于改善环境质量。但在地方官员任期末,晋升几率已逐渐明朗,因此在这一时期地方官员倾向于稳妥履行基本职责,其治理方式也会趋于保守[30]。

值得注意的是,由于晋升锦标赛的驱动,获得经济高绩效的周期较短且易于考察,而环境治理通常需要长期且持续的资源投入,因此,面临有限任期的约束,新任地方官员往往重视短期经济增长表现,而相对忽视环境治理。具体而言,当官员任期较短时,地方官员往往会拥有更强的激励加强对经济刺激。但与此同时,当任期较长,地方官员或因年龄限制而任期终结,官员面对的激励相应弱化,地方官员以个人晋升考量刺激经济的行为也会相应减少[31]。

基于上述分析,地方官员的任期可能对地方环境治理绩效存在两种影响方式。由此,本文提出一组竞争性假设:

H2a:地方官员任期对地方环境治理绩效的影响呈U形曲线关系。

H2b:地方官员任期对地方环境治理绩效的影响呈倒U形曲线关系。

(三)区域环境治理中的府际合作

由于环境问题的外溢性与流动性,环境污染的应对往往超出地方政府的行政边界。生态环境治理的职责缺位,更是决定了环境治理中府际合作的必要性。而由于环境规制所需的成本及对“搭便车”行为的担忧,地方政府自组织形成的府际合作网络,会受限于晋升博弈的困境,因此,通过国家战略嵌入的府际合作模式,有助于协调地方政府形成环境治理的集体行动。区域协同治理机制也被认为是突破治理边界、提升环境治理绩效的有效路径[32]。同时,生态文明建设嵌入我国新的发展逻辑之后,中央政府不仅对地方政府绩效考核指标进行了调整,也明确了地方主政官员的环境治理职责。除此之外,城市群的跨域合作治理也成为推动区域高质量发展的又一项战略举措[33]。

同样值得注意的是,地方政府在府际合作中呈现的依然是科层逻辑。府际合作尚难以根本改变地方政府固有的竞争逻辑和利益取向。我国央地关系下的环境治理,受到晋升锦标赛和目标治理机制的影响,在府际合作过程中依旧存在着地方治理绩效目标的差异,地方政府在环境治理上难以形成与之适配的合作动机,难以完全达到协同效应所产生的预期收益[34]。同时,在区域环境治理过程中,受到环境污染的负外部性和压力型体制影响,地方官员往往会将更多的合作资源投入到利益诉求较为一致的经济建设之中,从而导致府际合作中环境治理的投资减少[35]。囿于环境规制的高经济成本,在现有绩效评估体系下,地方政府对于环境规制的逐底竞争表现突出。这也使得各方利益难以协调,造成区域利益碎片化,增强了“搭便车”的激励[36]。从而导致跨区域环境协同治理难以展开,出现环境治理的“公地悲剧”和“集体行动困境”[37]。

基于上述分析,本文提出以下假设:

H3:府际合作有助于改善环境治理,即府际合作的水平越高,环境治理绩效越高。

H4:官员晋升激励对府际合作提升的环境治理绩效具有负向调节效应。

三、研究设计

(一)数据来源

本文使用2008-2020年京津冀、长三角以及珠三角三个城市群48个城市的面板数据进行实证分析。其中,官员特征数据主要来源于“中国政治精英数据库”;府际合作数据源自对三个城市群区域内2008-2020年的环境治理府际协议文本的编码与计算;经济社会数据与环境数据主要来源于《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国城市统计年鉴》以及各相关城市的统计年鉴。

(二)变量选择

1.被解释变量

本文使用环境治理绩效作为被解释变量。其中,关于环境治理绩效的测度,已有学者基于环境污染物的排放量或其增长率等单一指标作为测量标准,通过主成分分析法评价环境治理绩效[38]。然而,单一指标的测度容易忽视环境治理绩效的投入以及其他影响要素。针对于此,数据包络分析(DEA)方法能够较好规避地区与时间差异对测算结果的影响,可以更为有效地基于多元指标较为全面地反映测量对象。

DEA评价模型是一种测量投入产出决策单元效率的非参数估计方法,通过借助线性规划构建模型,判断各决策单元是否为DEA有效,为决策单元找出效率冗余或不足的依据和改进方向。本文主要使用DEA模型输入投入产出指标,输出环境治理的相对效率,相比绝对效率更具一致性和可比性。SBM-DEA模型相比传统的DEA模型,更能有效地解决冗余松弛问题以获取更精细的结果。此外,SBM-DEA模型无须指标的同比变化,更能贴合现实情境。因此,本文采用基于非期望产出的SBM-DEA模型,对京津冀、长三角和珠三角三个城市群的环境治理绩效进行测量与评价。

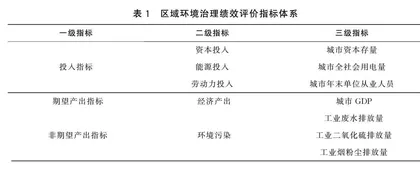

结合现有研究成果综合考量[39][40],本文设置了投入指标、期望产出指标与非期望产出指标三个一级指标。具体而言,投入指标包含资本、能源与劳动力的投入,将经济产出作为期望产出,污染的“三废”排放量则作为非期望产出指标。各级指标如表1所示。

基于表1的指标体系,本文运用非期望产出的SBM-DEA模型输出2008-2020年京津冀、长三角和珠三角三大城市群环境治理绩效的测度结果,具体结果如表2所示。此外,各城市群内部由于城市发展水平和环境污染程度存在一定差异,地方环境治理绩效也存在潜在差别。本文通过构建实证模型的方式,进一步探究影响三个城市群环境治理绩效的因素。

2.解释变量

本文的两个核心自变量为官员晋升激励和府际合作。对于官员晋升激励,本文主要选取官员任期的指标进行赋值。具体而言,借鉴代理变量衡量晋升激励的方式,设置虚拟变量[41]。当主政官员的任期低于或等于全样本均值时,为晋升激励强,则该变量记为1;反之,为晋升激励弱,取值为0。官员任期的计算是从更替年份开始的,以一年为基本单位进行累加。其中,如果官员在上半年上任,则计入当年任期;如果官员在下半年上任,则顺延计入下一年任期。同时,为考察任期与官员行为的内在联系,本文设置了一组竞争性假设H2a与H2b,提出任期与环境治理绩效呈现U形或倒U形的曲线关系。在回归模型中,本文通过增加任期的平方项,以考察官员任期与区域环境治理绩效是否存在非线性变化。