建构制度主义的发生路径、内在逻辑与意义评析

作者: 王慧

摘要:建构制度主义作为政治科学中新制度主义的最新理论流派与关键分析路径,在拓展制度分析的观念维度的同时成为比较政治学的前沿领域。建构制度主义从新制度主义政治学与多学科复杂脉络中汲取理论资源和前进动力,在以观念和话语为论述基石的制度研究中形成身份自觉和探索方向。基于本体论、基本概念和分析特征的学理构建,建构制度主义运用话语制度分析、修辞制度分析、沟通制度分析等多种模型阐释制度的生成、维系及变迁。对建构制度主义的演进逻辑和学术背景进行全方位检视,不仅能够把握该流派的当前进展与突出贡献,还可客观梳理其主要局限并整体展望其发展前景。

关键词:建构制度主义;观念;制度变迁;新制度主义;政治科学

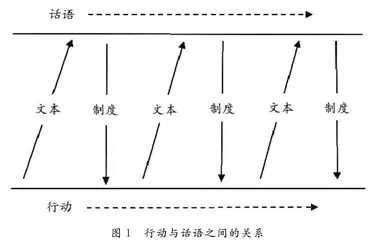

建构制度主义(constructivist institutionalism)作为新制度主义政治学的新兴流派和当代政治科学的前沿领域,在社会科学的范式转换与制度分析的观念转向浪潮中应运而生,从观念和制度交互建构的意义上平衡了制度分析的结构主义倾向,并通过相关学者对制度议题的深入反思逐步形成理论自觉意识,打破了长期以来理性选择制度主义、历史制度主义、社会学制度主义三足鼎立的格局。20世纪90年代,新制度主义政治学面临无法有效解释现实政治世界经历的一系列历史性巨变的压力,部分制度研究者引入建构主义的思维模式和知识资源,从观念及其同制度、利益的结构性互动出发探寻事件发生的因果效应,21世纪初以观念和话语为理论内核的建构制度主义就此诞生。需要说明的是,建构制度主义不是一个单数意义上的新制度主义政治学流派,而是随着时间演进,遵循建构逻辑,依次发展起来的观念制度主义(ideational institutionalism)、话语制度主义(discursive institutionalism)、修辞制度主义(rhetorical institutionalism)、沟通制度主义(communicative institutionalism)成为建构制度主义的特定取向和具体形式①。

在二十余年的发展历程中,建构制度主义持续拓展理论边界并更新分析方法,深入阐释了制度与观念的内涵及特征、观念的角色及作用方式尤其是制度的维系及变迁机制,在比较政治经济、美国政治发展、国际关系、组织社会学、公共政策等领域取得可观的研究成果,对新制度主义政治学乃至社会科学学科视野和应用范围的扩展作出实质性贡献。然而,当前研究在认识和评价建构制度主义时仍然存在若干不足。一些研究者否认建构制度主义的独立流派属性,认为历史制度主义兼容建构主义,能够解释行动者与制度结构的互动;一些研究者强调建构制度主义的新颖性,却未厘清其同理性选择制度主义、社会学制度主义和历史制度主义的内在关联;一些研究者依据主流的观念或话语路径看待建构制度主义,但未置于制度主义的历史脉络和社会科学的复杂背景全面理解其理论源流与演进逻辑。因此,本文从理论渊源、诞生背景、推动力量与发展演进四个维度考察建构制度主义的发生路径,从理论建构、方法更新与议题深化三个方面梳理建构制度主义的内在逻辑,在此基础上客观评价建构制度主义并整体把握其发展前景。

一、建构制度主义的发生路径

建构制度主义作为新制度主义政治学与社会建构主义理论融合交汇的产物,发端于历史制度主义的研究脉络,从建构主义思潮中借鉴核心观点与工具方法,由此奠定了具有自身鲜明特色的学理根基。部分历史制度主义学者为克服新制度主义的局限性特别是制度变迁难题,在社会科学观念复兴趋势下努力扩展制度分析的观念维度,促进了建构制度主义的形成和演化。组织研究中的话语、修辞和沟通分析取向及其前沿成果逐步融入政治科学中的新制度主义,推动建构制度主义不断发展壮大并在理论建构和方法更新方面取得实质性进展。

(一)建构制度主义的理论渊源

建构制度主义的理论渊源是承袭政治学研究传统的历史制度主义和社会建构主义理论。这不仅成为建构制度主义这一术语命名的关键由来,还为其提供独特的理论基础并赋予制度思维和建构逻辑,因而区别于其他新制度主义政治学流派。

历史制度主义与观念具有亲缘关系,该派别始终致力于探究决定政治后果的观念、利益和制度的结构性互动,其中强调“观念构成并塑造制度”的学者率先发展出观念制度主义或话语制度主义[1]。1992年,《结构化的政治:比较分析中的历史制度主义》一书出版,标志着历史制度主义的正式诞生及其研究论调和方向的基本形成。在这部奠基性的论文集中,Hall、Weir、King探索新的政策观念及其话语转化机制同调节这些观念和具体政策结果的制度配置之间的关系,在制度分析的历史路径与观念或话语路径之间搭建了沟通桥梁[2]。以观念分析著称的Hall在阐释英国经济政策由凯恩斯主义转变为货币主义模式的深层逻辑时,确立了观念性因素的自变量角色,观念成为变迁的主导力量和构造新制度的基本要素,这已逾越历史制度主义的理论框架,并且符合话语制度主义的叙述方式[3]。总的来讲,20世纪90年代中期,比较政治学、比较政治经济学等领域的观念研究者寻求将其观念、话语和社会建构过程相关工作定位于历史制度主义及其延伸[4]。不过,建构制度主义从历史制度主义衍生而来的根由在于,二者具有相互兼容的本体论基础。在Thelen和Steinmo倡导的历史制度分析路径中,制度与意图、情境与行为、结构与能动之间呈现动态的互构关系,这为发展出具有双重性本体论的建构制度主义提供了关键契机[5]。

与此同时,聚焦结构与能动相互构成、人与社会相互建构的社会建构主义理论有效融入制度分析框架,强化了建构制度主义的本体论根基,而社会建构主义涉及的社会学、分析哲学、语言学、诠释学、后现代主义、后结构主义等研究领域的有关主张构成了建构制度主义的理论源泉。例如,知识社会学先驱Berger和Luckmann论证社会实在兼具客观真实与主观意义二元特性,日常知识在个体身份建构以及个体与他人之间、个体与社会互动过程中扮演重要角色[6]。分析哲学家Searle认为,能动者运用语词和行动创建、构造、维系制度性事实,其经由同人们的互动形成构成性规则的结构,这种结构被行动者感知并充当他们背景能力的组成要素[7]。在后现代主义与后结构主义理论体系中,“话语”涵括观念和语境、结构和能动性双重内容[8]。这些思想从辩证的立场构建结构与能动、物质与观念、社会与行动者的互动关系,同建构制度主义的策略关系取向高度契合。

(二)建构制度主义的诞生背景

建构制度主义的诞生背景是新制度主义政治学将制度视为政治和经济变革的决定性因素,无法合理说明与新自由主义崛起相关的历史性事件,随之社会科学领域发生观念转向,制度分析学者据此重构制度理论框架。

社会科学发生观念转向主要有两个原因,一是现实世界重大事件的促动作用,二是理论本身固有的局限性[9]。20世纪八九十年代,冷战终结、苏东国家体制转轨、冷战后文化认同和民族冲突复苏、世界经济制度向新自由主义靠拢等广泛变革轮番上演,这意味着世界多数区域经历了意识形态的嬗变。然而,在行为主义和新马克思主义浸染之下,社会科学偏重物质主义的理论预设同世界局势的错综复杂及出乎意料相脱节,即以利益为导向的思维模式无法解释观念转变为现实的内在逻辑和具体机制。政治科学中占据优势地位的制度分析范式在探究真实政治过程时同样遭遇困境,理性选择制度主义、历史制度主义、社会学制度主义均表现为化约论、外生性、结构主义倾向,难以阐释制度形成后的制度变迁或非均衡动力机制[10]。

20世纪80年代末,关于思想观念、规范和文化的学术研究重新回到社会科学论辩的舞台中央,并在随后数十年间积累下丰硕成果,成为政治科学中建构制度主义诞生的知识背景与复合资源。政治社会学的观念转向体现在社会运动研究方面,不少学者强调框架过程在有争议的政治和社会动员中起关键作用[11]。公共政策领域涌现出大量有关议程设置和问题定义的新成果,Fischer将建构主义的政策分析方法推而广之,探讨观念和话语对政策制定施加的影响[12]。Berman等具有历史关怀的学者致力于重塑社会民主等意识形态概念[13],关心种族和性别认同的学者揭示观念和话语如何嵌入社会不平等与性别信念之中,这都在不同程度上促进了政治科学观念研究的复归。新制度主义政治学者意识到观念要素对于增进制度分析效用的意义,积极突破自身理论限制,尝试从观念角度考察制度议题。以理性选择与历史路径中观念研究的奠基者及其成果为例,Goldstein与Keohane将观念变量视为同物质变量相并列的解释因素,作为世界观、原则化信念和因果信念的观念能够以路线图、应付唯一均衡解决方案的缺失及制度化的方式塑造外交政策[14];Skocpol曾经坚决反对以观念为中心的解释模式,但后来承认文化、规范、价值因素的重要性,认为由社会历史建构而成的性别关系和身份认同与国家政治结构和文化模式息息相关[15]。

(三)建构制度主义的推动力量

建构制度主义成为新制度主义政治学的第四大派别,得益于社会建构主义理论在国际关系和社会学制度主义中的成功应用,以及较早展示观念研究兴趣并试图开创新流派的制度分析学者在理论建构和实践探索方面的不懈努力。

随着当代社会科学经历语言学及社会学研究转向的浪潮,社会建构主义理论融入政治科学多重分析路径并以新的面貌实现繁荣发展,以至于“到千年之交时,建构主义在政治科学中的地位比以往任何时候都要牢固”[16]。社会建构主义同新制度主义政治学和国际关系进行交流融合,分别形成社会学制度主义与国际关系建构主义理论,这为建构制度主义的产生和发展提供了重要灵感和有益借鉴。一方面,在Berger与Luckmann的知识社会学启发下,20世纪六七十年代社会学制度主义将社会建构主义纳入自身语境,赋予了制度认知建构的意蕴。另一方面,Krasner与Katzenstein利用新制度主义探索国际关系领域时把信念、规范、价值因素当作核心变量,一定程度上推动了制度分析的建构主义转向[17]。1991年,比较政治经济学者Pedersen前瞻性地将语言的概念和话语的建构视为政治科学中新制度理论以及制度变迁理论在哲学层面的九个方法论问题之一[18]。上述内容表明建构制度主义的生成有其逻辑必然性,该范式的理论旨趣深植于制度研究的建构主义传统。

新制度主义政治学中秉持观念和话语取向的学者,则从不同角度促成了建构制度主义的诞生。进入21世纪,建构制度主义的中坚力量围绕观念和话语因素,探寻政治经济制度变革的深层根源,通过创设新的理论范式逐步确立了该流派在制度分析中的关键地位。Hay提出了整合制度理论的历史分析和话语分析的观念制度主义,以帮助人们认识观念和制度变迁的偶然性进程及不均衡的时间性[19],Kjaer与Pedersen运用制度主义对新自由主义展开实证分析时,提出话语制度主义,用来指代受话语理论和语言分析影响而关心话语元素塑造政治和经济观念、界定行动者的利益和行为以及构成制度的研究路径[20]。Schmidt借助话语制度主义方法,剖析欧洲资本主义发展与经济政策调适的内在动因和机制,指出要想揭示政治经济的发展演变,不仅应聚焦决定或制约政策实践的利益、制度和文化要素,更应关切改变或重塑它们的观念和话语要素[21]。Blyth指出在危急时刻,制度背景很大程度上消解于“奈特不确定性”(Knightian uncertainty),观念对于利益界定和制度变迁具有至关重要的建构主义功能[22]。在Campbell看来,明确观念的概念以及观念以独立于利益施展效力的方式影响政策制定,是认识观念在政策制定过程中如何发挥力量的唯一途径[23]。他据此将观念区分为范式、公众情感、程式和框架,并阐明不同观念对应的行动者,以及他们以何种方式促使观念影响制度的稳定与变迁[24]。在许多观念制度主义和话语制度主义学者坦承自身路径沿袭建构主义传统的基础上,Hay于2006年从本体论立场出发为建构制度主义发表宣言书,标示着制度分析的第四大流派得以正式确立[25]。

(四)建构制度主义的发展演进

建构制度主义的发展演进同组织和制度理论的语言学转向、认知转向及沟通转向有着密切联系。建构制度主义在初创阶段积极凝聚内部共识并展现分析优势,后续发展中在话语、修辞、沟通等动态取向上为新制度主义政治学的理论创新和方法凝炼积累有益探索。