政务服务改革的价值取向:演进、型塑及实现路径

作者: 赵映 张鹏

摘要:政务服务改革是我国政府数字化转型、优化政务服务供给的特色方案,明确其价值取向是引领和优化推进改革绕不开的重要议题。基于政务服务改革的价值取向演进过程分析发现,在(线下)创建政务服务中心、(线上)打造网上虚拟政府、(线下+线上)政务服务平台一体化过程中,政务服务改革着力改变传统政务(注重政府内部行政原则、过程与程序管理),逐步析出、整合面向全体公民的政务服务,使政务服务供给从围绕政府权力“转”变为围绕公民需求“转”,从而促成其价值取向从以政府为中心向以公民为中心转变。以公民为中心的价值取向引领和促进政府在数字化转型中持续创设以公民需求为导向的政务服务场景,提升“用户体验”、共创公共价值、促进公民发展。据此,政务服务改革应致力于协同内外驱动、促进共同生产、优化供给载体、完善服务标准和绩效评测体系,为公民供给更高效率和质量的政务服务。

关键词:政务服务改革;价值取向;以公民为中心;数字化转型;互联网+政务服务

一、问题提出与文献综述

20世纪90年代,我国逐渐步入不同于农耕时代、工业时代的互联网时代,互联网、大数据、云计算、人工智能等信息科技创新改变着人们的生产生活方式,驱动了电子商务、仓储物流等领域服务的变革与发展,给人们带来了实实在在的生活便利和发展红利。有鉴于此,政府直面企业和群众反映的办事难、办事慢、办事繁等问题,借助信息科技创新、优化政务服务供给,探索推进“最多跑一次(浙江)”“一网通办(上海)”“不见面审批(江苏)”等多种模式的“互联网+政务服务”。从政务服务视角看,这实则是以利企便民为直接目标,采用服务事项集成、数据整合共享、业务协同、流程再造、平台终端融合优化等方式转变政府职能,提高政务服务效率和质量的政务服务改革(Government service reform)。应时所需,对政务服务改革的学理分析和路径优化成为学术热点,而为谁服务、如何服务的价值取向是改革的逻辑起点,是引领和优化推进改革绕不开的重要议题。在数字化转型背景下,英国、美国等众多国家陆续调整政府组织结构,组建数字服务团队,重新设计服务和流程,提供以用户为中心的数字政务服务[1];聚焦用户需求而设计服务标准和流程成为区别于传统电子政务以政府为中心,遵照政府内部标准、流程和需求的重要特征[2];可见,在西方数字政府即平台的语境中,以用户为中心是政府数字化转型的基本价值取向。那么,作为我国政府数字化转型、优化政务服务供给特色方案的政务服务改革,其价值取向是如何建构的?结构内涵和学理逻辑是什么?据此应当如何优化推进政务服务改革?

对此,既有研究主要从三种视角进行阐释和探讨。其一,公共服务对象视角:将政务服务视为公共服务的重要内容,用以人民为中心的发展思想进行阐释。政务服务中心是政府行使行政审批和公共服务职能的机构,其核心职能是为民、便民,目标是促进服务集成、规范和高效,方便群众办事,提供让群众满意的服务[3],而浙江省“最多跑一次”改革将民众需求作为政务服务设计、供给的核心标准,最大限度匹配民众需求与服务供给,实现对传统政务模式以政府为中心的超越[4]。数字政府的内在逻辑是以数字技术创新撬动政府治理变革,在优化公共服务中实现以人民为中心的价值创造,其实质是不同主体和要素超越技术逻辑、赋能公共价值管理的建构和治理过程[5]。这一视角的研究阐释了政务服务为人民的基本事实和整体方向,其目标是推进人民满意的服务型政府建设,但具体到优化推进政务服务改革上,仍需进一步明晰政务服务事项内容、服务对象,细化价值取向内涵及其操作化路径。其二,行政权力事项服务对象视角:引入行政法学中的行政相对人概念,阐释政务服务的对象及改革的价值取向。基于行政相对人需求,供给线上、线下结合的“互联网+政务服务”,既是由管理型政府向服务型政府转变的基本标志,也是行政交互环境深刻变化的结果和法治政府的特征[6],其实质是将审批事项集成于线下窗口和线上端口,使其与行政相对人直接接触、提供服务[7]。如此,既涵盖了权益受行政主体行政行为影响的个人和法人,也细分了行政权力事项的对象,但将政务服务内容局限为政府的行政权力事项,未涵盖非行政权力的公共服务事项及其服务对象①。其三,政务数据信息资源管理对象视角:依据数据信息管理、用户资源开发等环节中的对象属性,引入用户概念阐释政务服务改革的价值取向。数字政府本质是数据驱动,重塑政府、公民、企业及社会组织之间、治理与服务之间的关系,由以政府为中心向以用户为中心的自我升级再造过程[8],应消除信息资源孤岛化,满足用户交互、参与等需求[9],从而勾勒政务服务的部分环节或事项中,以使用者需求为导向的价值取向轮廓。

综上所述,既有研究扎根我国政府数字化转型场景,从不同视角界分了政务服务事项及其对象,阐释了为不同服务对象服务的价值取向,但其建构和阐释侧重线上或线下政务服务改革的某一阶段、模式或环节,鲜见基于改革全过程的价值取向演进透析,是故对政务服务事项内容、对象的概括和界分不足,尚未达成改革价值取向的共识,难以精准引领和优化推进改革,故而亟须作进一步补充和探讨。本文在既有研究基础上,以关键节点事件的目标及价值取向表征为线索,历时性考察政务服务改革的价值取向演进过程,进而型塑价值取向的结构内涵、厘清学理逻辑,并探讨其实现路径,以期提高政务服务改革的实效性和可持续性。

二、政务服务改革的价值取向演进

(一)创建政务服务中心阶段:从围着政府“转”到一站式集成“办”

传统政务模式下,公共行政关注以政府为中心的内部管理和行政程序,注重行政效率提升,群众找政府办事手续冗繁,常要跑若干趟、找若干门、盖若干章,办事成本较高、效率较低。伴随公共服务意识的强化,部分地方政府改革创新,将政务事项集中到同一个固定地点办理,创建政务服务中心②,并逐步发展成为线下政务服务的主要载体。我国最早的政务服务中心雏形是1988年成立的广州市外商投资管理服务中心③,它将工商、规划、环保等部门的行政审批事项集中到同一地点办理,旨在便利投资商,吸引和促进外商投资。而全国首个规范意义上的行政服务中心是1999年成立的浙江省上虞市便民服务中心,它旨在便利企业或群众办事、改善企业投资发展环境。2001年我国全面推行行政审批制度改革,分批次取消、下放和调整行政审批项目,最大限度简化审批程序、方便群众办事。政务服务中心成为行政审批改革落地、便利企业或群众办事的核心载体,各地竞相学习效仿。2004年国家提出建设服务型政府、颁布《行政许可法》,要求各级政府创新管理方式,寓管理于服务,探索相对集中行政许可权,更好服务基层、企业和社会公众,这促进了行政审批机构及其服务创新。2008年成都首创行政审批局,将20个政府部门的行政审批权划转至行政审批局集中履行,向政务中心窗口授权,实现一站受理、联审联办、现场办结,便利了行政相对人办事。由此,政务服务中心逐步成为向企业或群众提供政务服务咨询、事项申办等综合性实体功能平台。

在创建政务服务中心的政务服务改革中,政府借鉴现代集成管理思路,强化公共服务意识,试点供给一站式集成政务服务,从而启动了价值取向以政府为中心转变为以服务对象为中心的政务服务供给创新实践(见表1)。地方试点创建政务服务中心,转变以政府为中心的传统政务模式,集成行政审批及公共服务事项,从注重政府内部管理和行政程序转变为主动服务外来投资商,协调资源为其提供便捷的办事服务,进而再拓展为服务广泛的企业、群众,藉此在政务服务管理集成化过程中,实现了中心功能、属性的创新定位和服务对象的普遍化。这使得政务服务改革的服务对象需求导向日渐清晰,行政审批事项大幅缩减,首办责任制、告知承诺制逐步建立,“一个窗口受理、全程代理、内部运作、按时办结”的全程办事代理制服务探索[10],让企业、群众到政府办事从围着政府权力“转”到一站式集成办。

(二)打造网上虚拟政府阶段:从政务信息网上“看”到服务事项网上“办”

20世纪90年代,我国接入国际互联网,互联网时代的信息通信技术应用推动了线上政务服务的发展。电子政务是这一阶段政府推进信息化、电子化的关键战略和线上政务服务的主要模式,政府网站是政府与公民的线上信息交流平台,是电子政务服务的主要载体和终端。我国首个政府网站——青岛政务信息公众网1998年建成运行,它向公众披露政务信息,是单纯的信息网[11];此时的电子政务以政府为中心,旨在建设网上虚拟政府,满足政府的办公和政务信息公开的需要,而公众只能浏览政府网站信息,不能进行高效的政民互动和信息交互。1999年“政府上网工程”促进了政府域名注册和政府信息上网,2006年中央政府门户网站开通并向公民、企业提供网上办事服务,基本形成了各级政府及其部门的网站体系,培育和提升了政府网上申办基本政务服务事项及公共服务的能力。《国家电子政务总体框架》(国信〔2006〕2号)明确,我国电子政务处于初步发展阶段,要逐步建立电子政务服务体系和全国统一的电子政务网络,其中政务内网主要用于政府内部办公,外网主要用于政府及事业单位向企业、公众提供信息咨询和办事服务;至此,政务内外网并行的格局形成。

在信息通信技术应用背景下,这一阶段的政务服务改革从电子政务入手,着力建设政府与社会的在线信息沟通平台。为维系网上虚拟政府运行、推进线上政务服务事项办理,政府借鉴商业领域的客户(顾客)关系理念,调整以政府为中心的传统政务价值取向,主动关注企业、公众的办事需求,开发政府网站的网上办事模块,实现政务信息网上“看”到服务事项网上“办”的转变,这实际是以互联网为工具、以便民为目的的[12]。其中,政务服务改革的价值取向从以政府为中心逐步向以服务对象为中心转变(见表2),其路径从注重政府信息化、创建网上政务信息公开窗口、网上政务办公,调整为兼顾关注企业、群众的办事需求,构建网上政务公开平台、创新应用信息通信技术、探索网上办事服务。但这一阶段大量的政务服务事项并未从政府职能体系中析出,线上可办理的事项有限;而内网承载着政府网上办公的职能,政府仍是电子政务的主要“用户”之一。

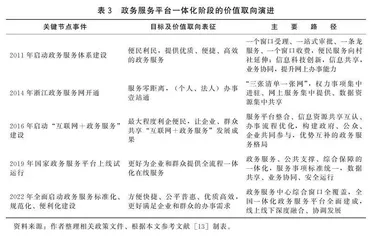

(三)政务服务平台一体化阶段:择一终端即可“办”,服务围着公民“转”

建设人民满意的服务型政府需要同步推进政务信息公开和政务服务能力提升。2011年国家印发《〈关于深化政务公开加强政务服务的意见〉的通知》,将政务服务纳入基本公共服务体系范畴,与企业、群众密切相关的行政管理事项纳入服务中心办理,服务中心信息化纳入电子政务建设规划,由此启动了政务服务体系建设,推进了以政务服务中心为主体的各级各类平台联结与融合,方便企业和群众办事。2014年全国首个省、市、县三级联动一体化的网上政务服务平台——浙江政务服务网开通,它建立在梳理政府权力清单和职能边界的基础之上,以个人、法人的办事需求为导向析出、汇聚服务事项,提供网上一站式办事服务[13],并逐步构建“三微一端”、政务App等移动终端体系,走向多终端化。藉此,各地普遍将政务服务网嵌入本级政府网站,将同源数据信息与服务事项接入各式各类终端,促进了政务服务平台的整合。2015年“放管服”改革启动,推动了政府权责边界厘清、简政放权,及时回应社会对政府职能转变、公共服务优化的诉求;同年,国务院办公厅印发《关于简化优化公共服务流程方便基层群众办事创业的通知》要求推动公共服务事项全部进驻实体政务大厅,加快其功能升级并向网上大厅延伸,建设统一的公共服务平台,使企业、群众办事更加便捷。2016年国家首次提出建设线上线下融合发展、无缝对接的“互联网+政务服务”,向企业和群众提供渠道多元、简便易用的政务服务;随后,各省级一体化政务服务平台陆续建成,联通绝大部分省市县乡(镇/街道)。基于此,2019年国家政务服务平台上线试运行,实行统一身份认证和电子证照互认共享,推进全国线上政务服务平台一体化,逐步从政府部门供给导向转变为企业、群众需求导向,完善在线服务事项,逐步提升多端一站式服务能力。2020年,覆盖城乡、上下联动、层级清晰的一体化政务服务体系初步建成⑦;2022年国家、省、市、县、乡五级政务服务责任体系和建设规范明确,全国一体化政务服务平台实名用户超10亿人,“一网通办”“异地可办”“跨省通办”广泛实践⑧。

在公民对政务服务数字化、整体化、情景化的需求,广泛的公民参与等多种驱动因素作用下,这一阶段的政务服务改革通过服务事项清单制定、平台终端融通、数据共享、业务协同、流程再造等路径,整合各类政务服务载体或平台,使其从以线下政务服务中心为主,过渡到以线上政务服务平台为主,继而建成线上线下政务服务平台一体化的政务服务体系。基于此,政务服务对象可以自主选择其中一个终端办理政务服务事项(线上平台或线下窗口的办理过程同标准、结果无差别),亦可以多种不同身份和角色参与政务服务供给。不论是线上申办的个人或法人,还是线下申办的企业或群众,其本质是公民;面向全体公民、以公民为中心供给更高效率和质量的政务服务正是政务服务改革的根本目标和价值取向(见表3)。据此,塑造内部有机构边界、部门职能、人员权限之别,外部供给无缝隙服务,以公民为中心的整体性政府[14],使服务围着公民“转”,提供多元终端的一站式政务服务。