基层政府绩效评估中的多重行动逻辑、策略分化与繁文缛节

作者: 李倩

摘要:绩效评估是政府行动的指挥棒和国家治理的重要工具,近年来一向以“结果导向”见称的绩效考核却催生了基层的繁文缛节困境。基层政府绩效评估中多元主体的行动逻辑与策略分化如何引发繁文缛节?案例研究表明,在程序纠偏与技术治理的背景下,三类评估主体分别遵循信息控制、避责、赋权逻辑,在策略性互动中加剧基层政府的繁文缛节困境:对于上级考核者而言,纠偏导向的强控制策略导致绩效信息的重复生产;对于下级政府而言,繁文缛节异化为避责工具,通过责任转嫁和模仿机制在政府间不断扩散;被拉入评估剧场的公众则通过评估技术获得有限却激进的赋权,官僚运作规则进一步下沉至非正式制度领域,对民意的回应流变为“为公众留痕”。

关键词:繁文缛节;绩效评估;行动策略;规则负担

一、问题的提出与文献回顾

绩效考核工具的使用是中国经济增长与社会发展的重要动力。随着现代化进程的推进,政府绩效评估的技术理性不断提升,公民参与日渐隆盛,已成为不可或缺的国家治理手段。近年来,一向以“结果导向”见称的绩效评估却催生了繁文缛节困境,“以材料论英雄”“文山会海”困扰着基层政府与民众,减轻规则负担和根治形式主义的呼声不绝于耳。这与以往政府绩效评估受到的“唯结果论”批评形成鲜明对比[1]。为什么绩效评估会从“为达目的不择手段”转变为“小心翼翼的文牍主义”?在基层治理场景中,多元评估主体的策略性互动如何推动繁文缛节的生产?这是本文的研究问题。

繁文缛节是具有一定负功能的规则冗余,这种负功能体现在无助于组织目标[2],或是有损组织绩效[3]。繁文缛节常被看作是一种“官僚病”,官僚组织内的繁文缛节来源有二:一是源自科层体制内在的控制倾向[4],为实现组织目标、协调行动,官僚组织需要对个人的自由裁量权和资源使用进行限制[5],若控制超过必要限度将产生繁文缛节。二是源于外部利益相关者的诉求,如公众、媒体、非营利组织等通过法律、舆论影响规则设置,最终导致繁文缛节[6][7]。

在新公共管理运动中,绩效评估被视为翦除繁文缛节的有效途径,因其能通过“结果导向”和“管理授权”将公共管理者从过程控制中解放出来[8],专注于公民期望的政策结果。在中国基层治理的场景中,绩效考核却有可能过程控制,成为文山会海、痕迹主义、形式主义等繁文缛节的诱因。那么,本土情境中的绩效评估如何引发基层的繁文缛节?针对这一问题学界主要围绕三个方面展开:第一,技术工具说,即评估方案的不完善引致繁文缛节。繁文缛节被认为是绩效评估的消极后果,如产出导向的指标设计导致形式主义问题[9];绩效考核工具“政出多门”,导致基层单位疲于应对各个上级单位的评估[10];绩效指标设计不科学、考核过于频繁、考核方式和结果运用不当,导致政府绩效评估陷入痕迹主义困境[11];评价标准不一、整改常态化导致基层考核任务过于繁重[12]。第二,科层结构说,即科层体制的权责分配与控制逻辑导致基层政府面临过重的规则负担。职责同构的政府间关系为繁文缛节提供了组织基础,各级政府都有着超出自己职责范围的任务,基层政府在问责压力之下利用材料代替实际工作[13]。压力型体制下的全过程绩效考核、同级组织间的竞争模仿,以及基层对社区(村)的注意力干预共同促成“文山会海”[14];加上软性公共行政任务的硬性操作,各级政府不断加码留痕,考核由绩效导向转化为痕迹导向[15]。为应对重复考核,基层政府在有限时间内程式化地生产文件、制造文档[16],以规则主义取代结果主义,涌现出各类应激行为和面子工程[17]。第三,外部监督说,即将评估中的繁文缛节归咎于公民参与和外部监督的缺失。相较于国外研究更关注政府迫于公众压力而主动设置的规则负担,学界多认为中国治理场景中的繁文缛节是公众参与和外部监督缺位的结果。在绩效评估中引入公民参与,有利于防范信息失真和博弈行为、提升政府形象和政治合法性[18],缺少公民参与则会导致绩效评估沦为内部管理工具[19]。当治理机制一味迎合上级要求、忽略公众自下而上的信息反馈,会导致乡镇干部为应付检查大搞形式主义[20][21];文牍主义等评估失灵问题的背后,是权威为本的技术治理逻辑压制了作为服务对象的公众的需求[22]。

在国外主流研究中,绩效评估中的繁文缛节并未引起充分重视,绩效评估被认为是繁文缛节的“处方”而非病因,这或许与中西方的行政体制改革处于不同阶段有关:不同于西方国家试图通过绩效评估摒弃程序僵化的官僚制,中国正经历从强激励的行政体制转向透明和规则导向的改革形态[23]。国内研究从不同角度说明了评估工具在繁文缛节形成过程中的重要作用,但仍存在探索空间:第一,技术工具说没有充分考虑制度背景的作用。自1985年目标责任管理制推行伊始,绩效评估在目标体系的一致性、评估程序的科学性与规范性等方面不断改进,技术工具说无法解释为什么评估技术日趋完善,繁文缛节反而愈演愈烈。第二,科层结构说未能回应在新的时代背景下,科层结构对评估工具的影响机制有何变化。例如,压力型体制一直是政策执行问题的通用解释,但层层加码的压力内容却并非一成不变——曾经在GDP指标竞赛中“以结果论英雄”的地方政府,为何会热衷于填表等过程控制行为,现有理论需要对新时期科层结构中的压力来源、表现形式与传导机制作更具针对性的探讨。第三,外部监督说认为公众缺少参与和影响政策的渠道是繁文缛节的主要致因,较少讨论公民参与在评估过程中的异化可能。实践中,满意度评价是公民参与绩效评估的重要方式,同时也是地方政府制造繁文缛节的关键诱因。

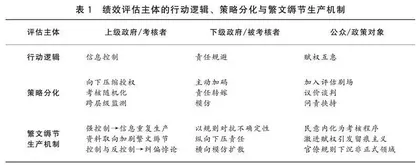

基于此,本文拟从三个方面对上述问题作出边际贡献:第一,聚焦绩效评估领域的繁文缛节。繁文缛节具有情境性,在不同场域的含义和侧重差别巨大[24],因此有必要在特定的治理场景中进行分析。第二,关注在强调责任政府的新时代背景下,绩效评估如何诱发基层的繁文缛节。第三,为解释繁文缛节的生产机制提供一个多重行动者分析框架(见表1)。这一框架对技术工具、科层结构与公民参与的理论视角进行整合,探讨多元评估主体的策略性互动如何引发繁文缛节。

本文以J县Y镇的脱贫攻坚工作考核为例展开分析。案例研究作为一种定性研究,其长处在于能实现情景化叙事与因果分析的互证[25],较适合研究“现象与环境背景界限模糊、变量比数据点更多[26]”的中国基层治理问题。脱贫攻坚是近年中西部地区的重点工作,各级政府、职能部门将脱贫任务融入日常政府管理与公共服务,与此同时各地基层扶贫考核中普遍出现形式主义困境,中央多次下文叫停①,为观察绩效评估中繁文缛节的生产机制提供了绝佳舞台;而乡镇位于国家与社会的边界,同时面对上级政府与公众两个方向上的压力,较能体现多重行动者对评估过程的影响。目前脱贫攻坚战已经取得全面胜利、绝对贫困已经消除,但诱发评估负担的制度基础依然存在,文山会海、过度填表、频繁迎检等现象同样存在于环境保护、安全生产等非扶贫领域,相信本研究对化解其他政策领域的繁文缛节亦有参考价值。笔者于2017-2018年的6-8月间对J县Y镇进行了参与式观察,并于2019年、2020年对Y镇的扶贫干部进行追踪访谈,得以了解基层政府及公众对待绩效评估的复杂态度,以及不同层级政府在指标设计、督查机制、相机策略方面的宝贵信息;文中资料主要来源于田野观察、制度文件和对扶贫干部与村民的访谈记录。本文首先探讨新时代背景下上级政府、下级政府和公众在政府绩效评估中秉持的行动逻辑及策略选择;其次,通过案例分析,揭示多重主体的互动在绩效评估过程中如何引发繁文缛节;最后,阐述本文可能的理论及实践启示。

二、分析框架:新时代背景下绩效评估主体的行动逻辑与策略分化

(一)新时代背景下的政府绩效评估:程序纠偏与技术治理

在新时代国家治理现代化的发展进程中,政府绩效评估嵌入的制度环境发生改变,问责逻辑逐渐超越绩效逻辑。十八大以来,中央强调政府行为应遵循法治和规则导向,治理模式从行政自由裁量权层层下放向强化内部控制机制转变[27]。上级政府开启垂直管理的扩权运动,加强对基层政府工作的全过程控制[28]。随着问责制的全面持续强化,政府官员在多重考核指标上的失职可能导致职位不保,政治锦标赛升级为淘汰赛[29]。

上述制度背景推动了政府绩效评估在“程序纠偏”和“技术治理”两个维度上的转向:(1)程序纠偏。长期以来,我国政府绩效评估与干部晋升、财政奖励绑定在一起,在激励地方政府、实现社会经济高速发展的同时也带来共谋[30]、恶性博弈[31]、执行偏差等消极后果。出于对以往指标治理中地方政府越轨失控的纠偏考虑,新时期的绩效评估体现出更强的程序控制倾向:例如,更强调规则遵从和循证治理,对政策执行过程中违规行为强化问责力度;更关注绩效数据的真实性、重视公众或舆论一端提供的信息;等等。(2)技术治理。当前绩效评估的制度设计更加规范化、精细化,对管理技术和数字治理技术的融汇运用更为娴熟。满意度评估、第三方评估等多元评估技术的进入,让评估过程更为开放,极大地增强了公众的话语权;数字信息技术日新月异,为监督问责和评估结果的利用创造更多的可能:政府内部信息系统的大数据比对提升了绩效信息的真实性;遥感技术为随机抽查提供便利,降低督查验收过程中的共谋概率;数字平台之间的联动促进了评估政策之间的协调性和系统性;等等。

在程序纠偏和技术治理的背景下,绩效评估主体的行动逻辑亦发生转向,这一转向的非预期后果便是繁文缛节。分析繁文缛节的生产机制前,下文将首先分析转型背景下上级政府、下级政府与公众三类主体在绩效评估中的行动逻辑及策略选择。

(二)作为考核者的上级政府:信息控制

考核者对信息控制的需求根植于科层体制的结构性困境,因为代理方(下级政府)通常比委托方(上级政府)拥有更多的信息。在新时代背景下的评估情境中,作为考核者的上级政府对于获取准确信息有更迫切的需求:首先,程序纠偏意味着考核者比以往更不信任低层级政府。考虑到中国的治理规模、政治责任差序格局和尚未完善的数据系统,地方官员特别是基层一直存在隐瞒信息、选择性上报和信息造假的冲动[32]。上级政府控制信息既是为了了解政策执行情况,也是为了避免因下级组织越轨而承担连带责任。其次,随着治理技术边界不断拓展,上级政府得以打通信息向上披露的渠道、更精准地约束下级政府的自由裁量权,降低委托代理机制内生的道德风险。

为了在评估中获取更精确的绩效信息,上级政府主要有压缩授权、随机化与跨层级监测三类应对策略。第一,向下压缩授权。压缩授权空间意在让下级政府全面呈现政策执行的过程信息,以供核查监督。新公共管理范式中的绩效评估以授权为主要特征[33],这与改革开放以来提升地方官员自主性、通过量化政绩指标激励经济增长的逻辑一致;但地方政府“重结果轻程序”的经济行为层层加码,对社会公平和生态环境造成严重破坏,此后高层政府调整授权结构,在实现绩效目标的基础上日益强调对程序规则的遵从。实践中压缩授权的主要做法有:(1)财权上收,通过控制资金流动和使用权限实现对下级政府的监督;(2)程序细化,制定更精确的规则类指标约束下级政府的行动边界;(3)基于信息技术进行组织控制,例如,通过大数据技术比对核查基层上报的绩效信息,或是要求项目单位定期将工作进度场景上传平台,以增加数据造假成本、方便跟踪监管。

第二,随机化机制。将监督与随机性结合是一种常见的政府内监管方法,其原理在于提升目标设定、信息收集、行为矫正的不可预测性,从而消除被监管者的机会主义行为[34]。随机化机制在绩效评估场景中十分常见,例如,考核者刻意制造检查过程的不确定性、灵活变化检查标准与地点,从而营造监管压力、确保政策质量、制约下级政府的短期行为[35]。绩效评估的随机化策略包括评估时间上的随机化,如不提前通知被考核者的“暗访”;空间上的随机化,如通过随机抽样选择评估地点;考核条件与违规后果的随机化,如“四不两直”工作方法中的“不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待”等。

第三,跨层级监测。中国政府复杂的条块体制和漫长的层级链条,意味着评估层级越高、信息不对称问题越严峻。跨层级监测让考核者得以直面信息源,最大限度地摒弃虚假信息和噪声信息,破坏下级政府串谋作弊的空间。具体做法包括跨层级考察一线政策执行者,如“一竿到底”式考核验收、“四不两直”中的“直奔基层、直插现场”;或是直接向政策对象与公众收集相关信息,如入户问卷调查、电话调查访问等。