系统赋权式动员:社区动员运转起来的一个解释框架

作者: 许宝君

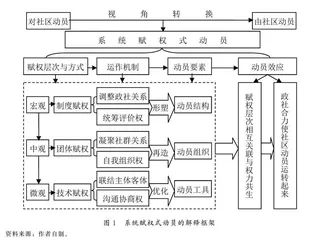

在风险社会来临和治理重心下移的背景下,社区动员如何运转起来是一个亟待研究的议题。行政压力传导式动员、社区情感笼络式动员和精英带动认同式动员三种常见的社区动员模式难以回应现实问题,而系统赋权式动员提供了一种新的解释框架。系统赋权式动员是从“对社区动员”向“由社区动员”转换的产物,由宏观层次的制度赋权、中观层次的团体赋权和微观层次的技术赋权组成。三个层次的赋权相互作用,可促进权力共生和政社合作,共同致力于挖掘和培育社区动员的核心要素,进而形塑动员结构、再造动员组织和优化动员工具。在“参与度-持续性”的高低组合中,不同动员模式的效应得以彰显。相较而言,系统赋权式动员的效应明显,在一定程度上能够调动广大居民持续参与。整体来看,系统赋权式动员形成了以社区为中心的多元参与结构,拓展了社区动员理论,是社区动员的一种理想选择。

系统赋权式动员;社区动员;动员模式;社区治理;解释框架

一、问题提出:社区动员如何运转起来?

中共中央、国务院《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》指出, 要增强社区组织动员能力,构建多方参与的社会动员响应体系。社会动员就是组织群众、发动群众、引导群众参与社会实践的过程,可以说,中国共产党的历史就是一部社会动员史[1]。社会动员能力是国家治理能力的重要体现,一个国家能否应对危机,不仅取决于其资源、财力、经济等物质状况,也取决于是否有完备的动员机制[2]。

社区是社会的基本单元,社会动员很大程度要落实到基层社区,提升社区动员能力至关重要。但是,从政府与社区的关系看,社区处于“被动员”“被应急”的地位,很多都是直接贯彻政府安排,主动性和能动性不强,统筹权力和能力不足。从社区与居民的关系看,居民往往只是在“看热闹”,出现了“社区干,居民看,看了之后还抱怨”的现象。

社区处在政府和居民的夹心层,受到政府行政压力和居民诉求压力的双重挤压。由于多种因素导致的动员能力不足致使其难以应对众多社区事务,社区“心有余而力不足”困境突显。然而,随着社会治理重心下移,社会风险日益增多且日益聚焦基层,社区动员的重要性愈发重要。如何在理论上建构具有解释力的社区动员模式,实践中及时回应社区动员问题,进而使社区动员运转起来,就是当下亟待研究的学术问题。

二、三种常见的社区动员模式及其限度

社区动员模式是动员主体和动员方式组合形成的一种稳定的结构,学界从不同层面对其进行了研究,归纳起来,主要包括行政压力传导式动员、社区情感笼络式动员和精英带动认同式动员三种常见的动员模式。

(一)三种常见的社区动员模式

第一,行政压力传导式动员。行政压力传导式动员是指政府运用政治命令、行政安排、宣传劝导的方式,自上而下引导动员对象开展特定旨向的集体行动[3]。行政压力传导式是政府惯用的动员方式,主要依靠压力型体制而存在。政府潜意识把居委会纳入科层制架构,社区建设成为一场国家主导的政府行动。平安社区建设、和谐社区建设、低碳社区建设、文明社区创建等专项行动都由政府发动,并利用行政考核、竞争排名、监督问责等方式动员社区参与,快速完成既定目标任务。实践中,项目制成为这种动员方式的运作工具。政府设立大量专项项目资金,上级职能部门担当“发包”角色、地方政府担当“打包”角色、基层社区担当“抓包”角色[4]。这种分级运作模式体现出“科层为体、项目为用”的逻辑[5]。新发展阶段,党组织主动嵌入社区,政治动员和行政动员有机融合,呈现出“有统有分、统分结合”的动员特征[6]。

第二,社区情感笼络式动员。社区情感笼络式动员是指社区利用私人关系、个人情感、人情面子等方式,动员群众参与社区公共事务,达到“以心换心、以情感人”的目的。“关系问题”是影响社会动员的重要因素,以情感关系为核心的“关系式动员”是重要的动员手段[7]。其通过结构性情感、情境性情感和自我关联性情感的生产与再生产重构社区成员关系[8],实现动员-参与的效能转化[9]。传统文化中,“情”和“理”具有同等效力,社区常采用既有声誉荣誉、集体记忆等方式唤醒居民内在情感,塑造社会价值[10]。在宗族力量较强、传统思想浓厚的农村社区,这种动员手段更为常见,呈现出一种“人情政策式动员”模式[11]。现代社区治理以幸福感和获得感为追寻,需要把陌生关系熟人化、熟人关系关联化、关联关系合作化,进而形成一种从相识参与到相熟协商再到相助自治的梯度情感动员模式[12]。

第三,精英带动认同式动员。精英带动认同式动员是指利用积极分子、居民领袖、社区骨干等在群众中具有一定威望,并获得群众认同的能人来说服和带动居民参与。社会动员是伴随精英动员和精英治理双重嵌入的过程,新时代的社区动员强调“社会”属性,发挥精英作用,走内涵式动员之路[13]。事实上,社区有很多政治精英、经济精英、文化精英,他们来自普通群众,与群众有更多的话语沟通,但在综合能力方面又高于普通群众,享有地方权威,容易获得群众的信任和支持。因此,精英动员具有极强的示范带动作用,在其影响下形成的社区参与网络增加了社区社会资本[14]。精英带动认同式动员是一种自下而上的草根动员,能够克服动员中的地方主义问题,在政府和社会之间建立一种横向责任关系[15],形成一种特有的内生精英辐射式动员效应[16]。

(二)既有模式的解释限度与研究空间

上述研究从不同侧面阐释了社区动员的主体、方式、机制等议题,为后续研究奠定了良好的基础,但仍存在解释限度,具体而言:

第一,由于政府层级间存在行政隶属关系,下级必须服从上级,因而行政压力传导式动员依靠政治命令在体制内具有较大的动员力,但其过于依赖政府,也会造成权责不匹配、责任包袱重、基层压力大的问题[17]。在压力型体制固有运作逻辑下,这种压力传导具有层层加码的特征。上级惯于在时间和任务上打一个“提前量”和“增加量”,处在行政末梢的社区往往是重码叠加、压力巨大。同时,这种运动化、碎片化的动员使居委会被行政事务所捆绑,变相地切断了社区与居民的联系,很容易把群众排斥在动员体系之外,社会参与自然不足。

第二,社区情感笼络式动员主要靠打“感情牌”,能够与少部分居民建立长期稳定的关系,但情感的辐射范围和扩散效应极其有限,毕竟,很难与社区大部分居民保持亲密的关系。在高度原子化和个体化的社会,情感成了一种稀缺物,早出晚归的居民与社区互动沟通的时间很少,情感笼络式动员发挥作用的空间受限。同时,情感是一种非制度性因素,过度依赖情感动员可能会弱化,甚至消解正式制度的作用。这样,失去制度约束的情感容易失去边界[18],对社区公平正义造成挑战。

第三,精英带动认同式动员充分发挥社区能人的作用,产生同辈效应和吸纳效应,但实践中,作为动员媒介的积极分子出现了悬浮化现象,造成精英替代和动员内卷化困境[19]。这种社区动员模式主要依靠居民的认同来完成,但当精英悬浮在群众之上,这种认同效应就会慢慢消减,精英的权威就会不断弱化,其动员能力也就大大降低了。同时,这种社区动员模式对个体素质要求非常高,需要政府和社区匹配有效的激励制度予以支持,否则,当这类民间精英的时间、精力和意愿受限时,其动员框架就会解体。

此外,现代社区动员需要从“控制型社区动员”转向“互动治理型社区动员”,实现动员主体和动员手段的多元化、多样化[20]。社区动员是一项综合性事务,单一主体不能完成,党政组织、社区组织、社会组织、企业组织、群团组织、传媒组织都是社区动员的重要主体,有着不同的动员功能。而以上三种模式的动员主体都比较单一,难以应对复杂的社会局面。针对此问题,有学者认为应该采取多元力量的治理型动员方式,并提出了组织化合作动员模式[21]。但实践中,这种动员模式由于缺乏约束力的联动机制,往往只有“多元”而没有“共治”,容易出现“合作悖论”,难以达成集体共识。

进一步看,这三种社区动员模式都侧重解释动员的主体结构,而对隐藏在其后的动员机制则解释较少或较浅。比如,精英为什么就能带动居民参与?组织化合作的条件是什么?有学者认为背后的机制是授权,提出了授权式动员,强调给社区自组织授权,使其获得动员的行政合法性和社会合法性[22]。但这种授权一方面具有单向性,是一种自上而下的权力施舍;另一方面具有单一性,只授权社区自组织,而其他动员组织则没有涉及。

有鉴于此,本研究尝试在已有研究的基础上,采用整体性视角,综合考察不同动员模式,找到社区动员的核心要素,探讨其背后的生成机制,提出系统赋权式动员的概念,希望为社区动员如何运转起来提供一个新的解释框架。

三、视角转换与系统赋权式动员的提出

大家习惯从管理视角看动员,把社区动员看成是政府动员的一部分,不断对社区进行动员以完成行政任务。但这种视角看待问题难免具有被动色彩,无法激发社区自身的能动性。为使社区动员运转起来,需要换一种视角和思维看待问题,使“对社区动员”向“由社区动员”转变,系统赋权式动员就是这种视角转换的产物。

(一)从“对社区动员”到“由社区动员”

管理视角下的“对社区动员”以行政力量为主导,把社区当作被动员的对象,社区仅是执行主体,被动地执行上级命令。居委会从名义上的自治组织变成实际上的行政末梢,被纳入等级化的科层制序列,成为基层的一个管理单元,在异化的“委托-代理”结构中成为社区事务的总代理。如果说,在日常动员过程中,由于在基层政府需要居委会的政绩支持,居委会需要基层政府的权力庇护的双重作用下形成了一种“共谋关系”,居委会还能拥有“讨价还价”的空间和选择性执行的余地,那么,在应急动员状态下,迫于高强度的问责压力,居委会几乎没有自主选择的机会和敢于选择的勇气。

“对社区动员”是一种纵向的条线化管理模式,政府始终是管理者,层层下达动员任务,忽视了社区自身的主观能动性。从这种视角出发,学术界聚焦政府对社区动员方式的研究,实务界聚焦政府对社区动员技巧的梳理。但是,这种思维定式会造成动员主体单一和动员覆盖不足的问题,无法挖掘社区内生力量和在地资源。同时,居委会的选择性执行也加剧了自身的合法性危机,拉大了社区与居民的距离[23],加大了持续动员的难度,极有可能发生形式主义、官僚主义的动员。

赋权视角下的“由社区动员”尊重社区的主体地位,注重发挥社区自身的能动性,把社区既当作动员客体,也当作动员主体,鼓励社区自主调动人民群众和社会力量的积极性。社区动员本身就强调社区内部组织结构和资源要素的运用,关注社区内部行动者和行动要素的互动联系机制。“由社区动员”把政府看作是赋权者而非控制者,政府为社区开展动员提供条件,社区要有效借助外部条件,唤醒民众的参与意识和责任意识。

随着政府职能的转变和社会发育的成熟,政治动员为主的“对社会动员”走向以社会自主动员为主的“由社会动员”有了必要与可能[24]。“由社区动员”不再是单线地自下而上的动员,处在中间位置的社区既要向下动员居民,积极参与社区事务,又要向上动员政府,制定符合地方共识的政策。从这种视角出发,学术界应该聚焦赋权式行动研究,明晰政府、社区与居民在社区动员中的功能及其相互关系,实务界则要注重挖掘社区内生力量,提高民众的参与能力。

从“对社区动员”到“由社区动员”涉及动员体制的变革。“对社区动员”把社区看作是一个建制性的治理单元,试图通过科层体制使社区动起来。“由社区动员”则把社区看作是一个治理与自治叠加的生活单元,试图通过激发社区内部潜能使其动起来。两者的转变涉及政府和社区关系的结构性变革,需要优化现有体制,明晰政府和社区在动员中的角色功能和权力边界,为社区自主动员提供空间和条件。但注意的是,“由社区动员”并不是说让政府完全退出社区,让社区独立承担一切,而是说,要优化介入方式,用行政资源撬动社会力量,帮助社区提升动员能力。

(二)系统赋权式动员的概念与框架

赋权(empowerment)是指个体、团体或社群掌管其境况,行使其权力并达成其自身目的的能力以及能够帮助自己或他人最大限度提高生命品质的过程[25]。赋权包括三个核心要素:人们的能力、人们行使权力的过程以及人们的成就感。赋权最早是公民权利运动的代名词,力图消除或降低个体被污名后陷入无权状态的一种活动[26],后来拓展为一种具有解释力的学术概念,强调个体能够参加与自己生活相关事项,并且能够内心感知[27],同时通过获取社区事务的控制机制而具有社区影响力[28]。