危机学习推动风险治理制度演进的逻辑

作者: 何兰萍 曹婧怡

摘要:在危机学习中提升适应性治理能力是政府应对风险社会的重要抓手。在一系列重大突发公共事件的驱动下,我国政府形成了通过危机学习推动风险治理制度演进的“中国模式”。为了明晰这一经验,以2003-2020年间11个重大突发公共事件为案例,借鉴制度分析与发展框架(IAD)来构建分析模型,并运用制度语法学进行信息提取。危机学习推动风险治理制度演进的逻辑体现为学习动力、学习体系等。在学习动力方面,经历了情境回应、体系赋能、探索创新的不同阶段。学习体系包括“以人民为中心”的回应型政府,以及自上而下、自下而上双向互动的结构。研究推动了危机学习与制度演进在交叉领域的理论对话,为本土化危机学习研究提供参考。

关键词:危机学习;制度演进;制度化;制度分析与发展框架;制度语法学

一、问题的提出

善于学习的政府是能够从历史中不断总结经验,并能够反思与自我提升的政府。“党历来高度注重总结历史经验”①,我国政府在党领导下通过经验的总结与学习,在各类改革实践中展现出了高度的适应性和学习力[1]。

在风险治理领域,从“一案三制”的构建到适应风险社会“总体国家安全观”的提出,我国政府充分发挥自身的学习适应能力,驱动风险治理制度不断发展与演进,“中国模式”得到了国内外学者的广泛关注。危机学习是政府提升风险适应能力的核心与关键。在危机学习过程中,政府总结经验,以组织的自我完善来适应外部环境变化,进而提升应对未来灾害和危机的能力,通过发现和纠正制度中的现有缺陷,以实现制度的演进[2]。所以,理解“中国模式”的核心是明晰我国政府在突发公共事件中如何通过危机学习推动风险治理制度的演进。

危机学习理论自20世纪90年代起得到国外学界的广泛关注[3],公共管理学者认为,危机学习研究对于理解制度和政策的变化及发展有着深远意义[4],制度演进的动力和路径与危机学习密切相关[5]。国内现有研究致力于从西方危机学习理论出发观察我国政府危机学习的行为机制,但囿于危机学习理论内核和行为界定的模糊性[6],与我国政治情境的契合程度有待提升。因此,本文建立危机学习宏观理论与我国本土微观实践的连接,从制度演进的中观视角,提炼政府风险适应能力提升的经验模式,以丰富“中国之治”的韧性特征研究[7]。

据此,本文围绕2003-2020年间11个重大突发公共事件,从危机学习累积的经验成果入手,关注成果内容以及制度转化的过程,以此来理解危机学习与制度演进之间的关系,进而推进危机学习与制度研究在交叉领域的理论对话。

二、理论研究与分析框架

(一)危机学习与制度演进的理论研究

危机学习是危机情境与公共组织学习的交叉。关于危机情境与公共组织学习之间的关联,现有研究多接纳“危机引发学习(Crisis-Induced Learning)”的概念,认为危机学习与组织学习的关键区别在于学习的动因是由危机引发,更具有目的性[8][9][10]。国内学者对危机学习的研究存在两种观察方式:一种通过单案例的过程分析,关注政府风险治理行动策略的转变[11][12][13];另一种利用文本分析的方式,关注应急预案、安全生产制度、事故调查报告等的内容,探究危机学习的困境和机制[14][15][16][17],两种方式都希望在我国政治体制中寻找与危机学习理论契合的组织行为机制。然而,这些组织行为机制的应急性转变难以长期稳定地反馈于未来的风险治理之中[18]。

作为危机学习成果的集中体现,风险治理制度能够对风险治理产生广泛、深刻、稳定的影响。从危机学习到制度产生与演进,涉及危机学习内容的转化与演变。

危机学习内容的核心来源是各地的风险治理实践。已有研究认为中国政治情境下的学习主体重视利用“实践”和“实验”的途径进行学习[19]。危机学习作为组织学习的一种特殊情境,不存在“实验”的可能。这里,“实践”指各个地区不同时期的风险治理实践。从实践到制度演进,危机学习如何完成学习内容的获取、提炼和转化?德克(Dekker)摆脱传统理论中政治因素对危机学习的限制性影响,认为公共组织在面对危机带来的压力时更有动力进行组织改革,并将危机学习理解为“信息产生-经验总结-知识传播-制度化”的过程[20],这与我国治理情境下的危机学习与制度演进过程具有一定的契合性。

德克的危机学习理论对于分析危机学习与制度演进的关联具有一定的启发意义,然而其案例分析过程较为粗略,且更多关注单一环节的内容与方式,缺少动态性的考察。此外,在较长时间维度中需要进行周期性的分析,即前一阶段制度化的结果对下一阶段的危机学习过程产生了不可忽视的影响。基于动态性和周期性的考虑,本文引入了埃莉诺·奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)开发的制度分析与发展框架(Institutional Analysis and Development,IAD)。这一框架能够系统地分析制度的安排方式[21],同时国内学者的研究也证实其在制度形成和演进路径上适合中国情境的分析[22][23][24][25]。

制度演进相关研究近年来更加强调从行动者的互动中探究演进的动力与路径,关注文本与语言等静态、既定载体[26]。在以IAD框架分析制度演进的研究中,已有学者将制度演进视为一种集体行动,从访谈和政策文本中探究环境因素如何影响制度演进的路径[27],但对学习要素关注不足,在面向环境变化的制度演进过程中缺少对公共组织主动性和适应性的分析。

(二)分析框架

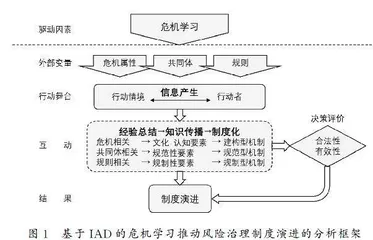

本文基于IAD框架和德克危机学习理论,构建如图1所示的分析框架。

危机学习作为“驱动因素”,决定了三种“外部变量”的属性:危机属性、危机学习行动者所处共同体的属性、危机学习行动者用来安排彼此关系的规则属性。三种外部变量决定了“行动舞台”中的行动情境,产生了新的风险治理信息内容,这些信息能否被行动者提取、收集和利用,需要行动者与行动情境的互动。

“互动”过程可以划分为三个步骤:经验总结、知识传播和制度化。这一阶段的目标是利用行动舞台中产生的信息资源进行公共产品“制度”的供给[28]。“经验总结”是对行动情境中产生的各类信息资源的提炼,其内容与外部变量属性有关;在经验总结的基础上,“知识传播”环节通过会议、报告、媒体宣传等,产生影响“制度化”的制度要素,进而推动不同制度化机制的形成。具体来说,危机相关经验与文化-认知性要素有关,推动建构型制度化机制[29];共同体相关经验与行动者之间的规范性要素有关,推动规范型制度化机制[30];规则相关经验与组织对行动者的强制规制性要素有关,推动规制型制度化机制[31]。三种制度化机制之间相互补充,共同作用,推进制度的产生与演进[32]。

“决策评价”和“结果”在本文中涉及正式制度演进中的两种评价逻辑:合法性逻辑和有效性逻辑。制度的稳定运行依赖于其合法性与有效性的有机结合[33]。

由此,本文基于IAD框架分析危机学习推动风险治理制度演进的过程,重点关注“互动”中的经验总结、知识传播和制度化环节,观察政府在危机学习中关注哪些内容,这些内容如何推动制度演进。

三、研究设计

(一)案例选取

突发事件研究的独特性在于突发事件情境本身[34],因而利用案例分析来确定研究情境已成为风险相关研究的广泛共识。相比于组织的常规学习,危机学习在频率上“常常是一次危机带来一次学习”[35],一次大规模突发公共事件就可以使隐性风险转化为显性危机[36],因此选择重大突发公共事件能够确保案例的有效性。本文采用多案例分析的研究方法,选取2003-2020年间11个重大突发公共事件作为案例进行分析,原因如下。

在时间范围的确定上,制度演进是时间跨度长、影响因素复杂的制度现象,确定合适的研究时间范围有助于观察完整的制度演进过程并减少无关变量的影响。现有研究多将“非典”视为风险治理实践和制度建设的重要节点,认为此后“我国开始高度重视各类风险的综合治理”[37];新冠肺炎疫情是“新中国成立以来,传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件”②,已有学者认为我国未来应建立适应更为复杂外部环境的风险治理制度[38]。本文将两个典型事件作为起止节点确定时间范围,其间我国经济社会发展状况基本稳定,且存在一系列重大突发公共事件推动风险治理制度发生明显的代际演进。因此,该时间范围的确定能够在保证案例有效性的同时较大程度排除无关变量影响。

在样本的选择上,11个案例涵盖《省(区、市)人民政府突发公共事件总体应急预案框架指南》对突发公共事件的所有分类,包括自然灾害(5个)、事故灾难(3个)、公共卫生事件(2个)和社会安全事件(1个),可以充分观察分析框架对于所有类型突发公共事件的适用性和解释力。

(二)数据收集

在图1的分析框架中,本文主要关注“互动”阶段三个环节的内容特征,风险治理制度作为结果变量需要与内容演化过程进行对照,而风险治理实践是危机学习的重要来源,因此本文收集与案例相关的两方面文本资料:风险治理制度和风险治理实践。在确定11个重大突发公共事件之后,运用文本收集法和爬虫技术相结合的方式进行数据收集。

风险治理制度聚焦国务院颁布的政策法规,以11个案例名称和“突发公共事件”“风险”“应急”等关键词在“国务院政策文件库”中进行检索,最终获得2份法律法规、11份应急预案、3份应急条例、15份重建规划及其他相关政策文件,共42份。

与11个案例相关的风险治理实践,以权威媒体新闻报道为主,辅以与案例相关的重要领导讲话、案例次年国务院政府工作报告中与案例相关的内容③。在“中国重要报纸全文数据库”④中,以“案例名称”为关键词,检索中央和地方官媒(如《人民日报》《雅安日报》等)的相关报道。由于检索结果较多,为便于筛选,本文运用了爬虫软件进行辅助信息提取,在机器筛选的基础上进一步去除案例状况报道(如伤亡人数、经济损失等),最终获得2400余份与案例经验总结相关的内容。此外,在“新华网”和“中国政府网”中以案例名称、“政府工作报告”为关键词进行检索,共获得与案例相关的8份重要领导讲话和6份国务院政府工作报告。

(三)数据分析

风险治理制度文本的结构化程度高、数量较少,根据制度发展脉络梳理的需要,本文在充分阅读、掌握文本内容的基础上对制度进行时间和内容的梳理,考察文本之间的逻辑,由此进行制度演进阶段的划分,提取每个阶段的制度特征。

风险治理实践文本的结构化程度低、数量大,因此需要在内容挖掘基础上进行文本分析。为了区分不同内容信息的经验总结、知识传播和制度化的过程,并从文本中提取可供制度化的制度陈述(Institution Statements)内容,本文借鉴了埃莉诺·奥斯特罗姆的制度语法学理论(A Grammar of Institutions)。该理论工具通过解剖制度结构和内容,发现制度陈述中核心要件是属性(Attribute)(A)、道义助词(Deontic)(D)、目的(Aim)(I)、条件(Condition)(C)和否则(Or else)(O),简写为ADICO。在此基础上,以AIC、ADIC、ADICO的组合来区分共享策略、规范和规制:共享策略是行动者在特定情境下对适当行动的共同理解,与本文中的文化-认知性要素内涵基本一致;规范是特定群体中人们对适当和不适当行为所达成的共识,与本文中的规范性要素内涵基本一致;规制更具有强制性,是指组织对于行动者行为的禁止或要求,违反将会使行为无效或受到制裁[39],与本文中的规制性要素内涵基本一致。沃特金斯(Watkins)和卫斯特发尔(Westphal)在2016年进一步发展了该理论在访谈、参与观察等定性数据中的应用[40],本文因此将该理论应用于案例相关报道等资料的内容分析中。