低腐败成本与道德失灵:资源反哺时代农村基层腐败的内生逻辑

作者: 曾明

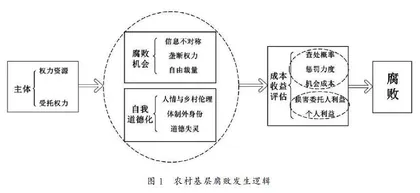

摘要:基于腐败机会与成本理论的分析框架,结合农村基层腐败案例的实证分析,研究认为,农村自治组织已成为乡镇公共事务的协助者与承担者,国家资源下沉增加了基层干部的资源分配垄断权力和自由裁量权。在政绩考核压力下,基层政府可能产生对村干部违纪违法行为的默契性容忍,弱化了基层监督;低薪与发展空间不足,以及乡村人情与传统伦理等因素,减少了基层腐败的机会成本,加剧了干部的道德失灵现象;农村基层腐败体现出低成本与道德失灵的特点。这些内外因素的共同作用增加了农村基层腐败的风险。完善基层自治、强化自下而上的监督、改善激励约束机制等有助于减少农村基层的腐败问题。

关键词:资源下乡; 基层小微腐败;道德失灵; 腐败机会成本;默契性容忍

一、研究问题的提出

近年来,随着脱贫攻坚工作的深入推进以及乡村振兴战略的实施,国家对农村地区的政策扶持尤其是资金投入力度日益加大,大量的扶贫、民生类财政资金以及项目、产业发展等资源涌向农村。乡镇政府及村级组织则是这些国家政策与资源的落实者、组织者与分配者。他们在工作中的高效廉洁直接关系着“好政策能否办好”,也关系着农村千家万户的民生幸福。也正因为如此,乡镇基层站所与村两委干部近年来成为了基层纪检监察工作中的重点关注对象。党的十八大以来,为预防与惩治基层腐败,保障中央政策能够有效落地,打通国家治理的“最后一公里”,中央着力推动腐败治理向基层延伸,严肃查处基层微腐败,取得了明显成效。2021年1至8月,全国纪检监察机关共查处群众身边腐败和作风问题9.7万个,批评教育帮助和处理13.9万人,给予党纪政务处分8.6万人。其中,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的腐败和作风问题1.2万个,批评教育帮助和处理1.7万人,其中给予党纪政务处分1万余人[1]。但是这些成效也在某种程度上说明,尽管反腐败工作一直警钟长鸣,力度不减,可基层腐败现象仍然时有发生,难以根治,反映出基层腐败顽疾有着不可忽视的“韧性”,需要对其发生逻辑做更深入的理论研究,以提高反腐精准性。

腐败的发生机制历来是腐败治理研究的重点,但是针对农村基层腐败发生逻辑的特殊性,现有研究还显不足。本文将以广东省廉江市凌洞村村干部腐败的典型案例①来分析,在资源反哺时代,掌握较大的公共资源分配权力的农村基层干部腐败的发生逻辑是什么?特别是它的独特的关键变量是什么?这一研究既有助于深化腐败发生机制的研究,又对保障乡村振兴有效实施,促进共同富裕,实现中国发展的下一个百年目标有着重要的现实意义。

二、文献综述

现有腐败发生理论可以简要分为以下四类:

其一,委托代理理论。制度经济学认为由于三个方面的原因,即对未来不确定事件的不可预见性、不可描述性和不可执行性等会导致契约的不完全性[2],而契约的不完全性容易导致委托代理关系的异化。班菲尔德最早基于“委托—代理”理论研究腐败的发生机制,认为代理人会利用信息优势,牺牲委托人的利益来为自己牟利[3]。腐败是代理人(政府官员)和客户(第三方)之间的利益交换,代理人被其委托人(民众)委以权力,委托人将任务交给代理人,并确定履行任务的规则[4]。代理人提供服务,委托人支付报酬,代理人和委托人的收益与社会收益存在正相关性,但是当代理人背叛的诱惑力高时,就会引发腐败行为的发生[5]。从各类政治与经济腐败情形(如贿赂、贪污、挪用公款等)来看,腐败问题的根源是委托-代理问题[6]。

其二,权力机会理论。这一理论认为腐败行为的产生需要有三个条件:权力资源、腐败动机以及腐败机会[7]。权力资源指腐败主体拥有权力的类型,其中最主要的就是稀缺资源分配的权力。腐败动机指的是腐败主体有着以权谋私的主观愿望;而腐败机会则指能够帮助受委托人在当时不被发现的情况下完成腐败行为的机会与条件:一是有着腐败行为不被发现的安全感。即行贿者有着可信的承诺或受贿者有把握认为不会被发现,所以通常情况下腐败发生的暗箱操作、腐败当事双方存在很强的信任关系[8]。二是腐败行为的发生要能够降低腐败主体的道德负罪感。即腐败主体能够将腐败行为道德化,在心理上接受这种腐败行为,能够抵挡住人性向善的道德压力与长期思想政治教育产生的公德心压力。

其三,权力制衡理论。腐败通常被认为是对权力的滥用。腐败之所以发生,需要两大条件,一是有控制资源的权力,二是对这种权力的分权与制衡不足,即缺乏分散这种权力,以及对其形成权力制衡机制的有效制度安排。克里特加德的“C=M+D-A”模型:即腐败(corruption)=垄断(monopoly)+ 自由裁量权(discretion)-责任(accountability)[9],更直观地表明这一观点。即腐败发生的最主要原因是腐败主体拥有垄断性的资源分配权力,而且这个分配者还有很大的自由裁量空间,同时又缺乏严格的问责机制来制约其垄断权力。

其四,制度失灵论。这主要见于国内学者的相关研究,体现出很强的中国特色政策话语体系特点,重视党建与现有制度建设与落实成效。基于这样的视角,卜万红[10]认为基层腐败与基层管党治党制度体系不完善、管党治党能力不足有关。也与相关治理基层腐败的各种正式制度与非正式制度不能有效发挥监督作用有关[11]。具体来说,制度层面的正式制度失灵与制度虚置、行为层面的目标置换与资源依赖关系强化、文化层面的多元价值冲击与维权意识缺乏引发了基层腐败[12]。基于广东省48个镇街一把手的腐败案例分析,肖滨和陈伟东[13]认为在压力型体制下,政绩考核与晋升关联的压力使得上级领导希望下级完成政绩考核目标以稳住职位或获得晋升,而容忍下级的腐败行为,形成对镇街一把手腐败的默契性容忍。其治理难点在于双重监督失灵、制度约束乏力,薪酬激励异化[14]。

总体而言,现有的中国基层腐败成因的研究主要立足中央政策建议的阐释与解读,从纪检监察部门实务角度以及采用政策语言分析基层腐败与治理策略居多。但对基层微腐败的发生逻辑的特殊性,尤其是借鉴现有经典理论与融合中国农村传统文化方面显得不足,也因此未能很好地挖掘农村基层腐败发生的深层次独特逻辑。本文更关注的就是在资源反哺乡村时代,农村基层腐败的发生在共性外生因素之外,其内在的因素又是什么?以期更全面而深入地了解基层腐败发生的原因,为实现对其精准化有效治理提供理论支持。

三、低腐败成本与道德失灵:一个解释性框架

结合上述的腐败发生理论,可以看出,资源的稀缺、权力垄断与自由裁量权的制度漏洞产生的腐败机会是引发腐败的主要外部环境。而农村传统人情与社会伦理、“兼职型干部”的体制外身份与低廉收入减少了他们因腐败被问责的机会成本,也会增强他们腐败的自我道德化[15]。有些村干部会通过“谁不要讲点人情;我收入那么低,工作那么重,吃点拿点算什么”②的心理调适策略,来对腐败的不道德行为进行自我调节,通过对不道德行为进行认知重建,从而脱离一般的道德意识,产生道德失灵[16]。在对成本收益进行理性评估之后,面对外部诱惑,拥有资源分配垄断权力的干部就很有可能被腐化。

第一,基于人情伦理的自我道德化降低了腐败的心理成本。由于腐败的非法性以及腐败会违反代理人应该利用委托权力服务公众的公共道德价值观,腐败行为会产生被惩罚的风险以及道德成本[17]。因此在腐败过程中,腐败参与者会用复杂的腐败网络来规避被发现与被惩罚的风险,但对于一些小微腐败参与者而言,他们不具有支撑起复杂腐败网络的利益基础,更多的是通过基于信任与利益相关的人情关系来减少道德顾虑与被惩罚的风险。农村基层干部与本村村民之间存在着千丝万缕的关系,并且由于宗族、血缘或姻缘关系的差异,这种关系还会亲疏有别,以此产生一种差序化的人情关系网络。在笃信人际关系网的社会中,人们认为自己应当帮助其亲友或所属团体成员,并预期对方将来会还这个“人情”。它主要建立在信任与交换伦理基础上,大致可以分为两类。

一类是基于信任的人情腐败。传统的基于人情的人际关系看起来是人与人之间的关怀与亲密的社会交往,但这种交流背后的规则是礼尚往来,而且以财物交换为主要形式。这其实是一种典型的社会交换方式,使双方形成一种权利与义务的关系并变成一种社会伦理[18]。通常情况下,不礼尚往来的人际交往最终难以持久。所以,人际信任不仅不能遏制腐败,反而会成为腐败交易的构成要件。特别是在农村亲属之间或者是本宗族的人群之间,由于血缘亲缘的亲疏有别,会自然地形成自己人与外人的观念,而且自己人彼此之间有着更为亲密的信任。人际信任水平越高,个人对腐败的接受度越高[19]。从一般的家族式腐败来看,几乎都是自己的家人、亲属或亲戚,并且都是处于核心关系区域之内的成员,相互间关系亲密且稳定。他们具有天然的利益共同体意识,有很强的信任感。脱贫攻坚工作中出现的优亲厚友现象,即一些农村基层干部在确定贫困户或分配一些财政补助资金或是社会捐助资金时,经常会照顾其亲属或本宗族的人,就是这种关系的体现。

另一类是基于交换的人情腐败。那些得到“关心”的亲属也会回馈给自己好处的基层干部,日常的亲属间的人情往来以至于贿赂交易在其他人眼中会被认为是正常往来,使得双方的交易具有很强的隐蔽性,容易形成利益共同体。而且他们自己揭露这种优亲厚友的不当行为的可能性比陌生人要小得多,因此这种小微腐败交易双方的相互依存性减少了双方交易的风险,形成风险共同体。另外,在一些传统人情意识深厚的地区,村干部腐败与“日常中的小恩小惠”、人情往来、亲属交往融为一体,旨在帮助亲朋好友的行为在当地人看来会是一种亲戚间礼尚往来的有情义的行为,其他关系更疏远的村民也会在人情与伦理层面上认同这种优亲厚友的行为,体现出一种基于传统民俗与伦理观念上的对这类小微腐败的理解与接受。他们在谴责关系的同时,又崇尚甚至认可关系[20]。

第二,村干部的编制外身份降低了腐败的机会成本。农村基层干部作为农村自治组织的工作人员,基本都是由当地村民担任,他们仍然是农民身份,大多数人平时还是以从事农业生产为主。近年来,在“能人治村”理念影响下,农村基层组织也吸纳了一些地方上的经济精英,这些人有些并不以农业生产为主要营生手段,而是在当地有着自己的产业,主要依靠业余时间来履行乡村干部的职责。无论是以农为生,还是有自己实体产业的村干部,他们都不属于体制类的“国家干部”,也极难有成为编制内干部的机会,即使是相对“位高权重”的村支书(村主任)也几乎没有晋升的空间③。另外,农村基层干部普遍薪酬较低。尤其是在中西部欠发达地区的农村,村干部的职务报酬非常低。尽管从2019年以来,各地陆续提高了村干部的补贴标准。一般规定是村支书(主任)薪酬为当地农民人均可支配收入的2倍,村级副职为村支书的70%,一般干部为村支书的50%,仍比体制内的干部收入要低很多。但在目前的村级自治体制下,村干部承担了大量的由乡镇政府下沉的行政事务,尤其在近几年的脱贫攻坚工作中,村委会承担着属地化主体责任,承担了繁重的精准扶贫任务,有着严格的考核要求,基本上被当成正式的干部在使用。这种收入与责任的不匹配,容易引发村干部心理的失衡,从而引发道德失灵。虽然宏观层面研究表明,高薪、高额的奖励,对于抑制腐败的作用非常有限[21],近些年来披露出来的一些涉案金额巨大的腐败案例似乎也印证了这一点,但不可否认的是,低廉的薪酬确实很难让干部们抵制人情压力与资源分配自由裁量权的诱惑,也使得违纪的机会成本很低,而且还会降低他们腐败的道德负罪感。

第三,惩罚力度与惩罚概率相对较小。刑法对于农村基层干部的职务犯罪行为有相应的处罚规定,但一来他们基本都是小微腐败的“蝇贪”,够上刑法处罚的不多,而且,对于村干部在法律上的适格问题,近些年还在逐步完善中。按照《刑法》第九十三条的规定,国家工作人员,是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企事业单位、人民团体中从事公务或是这些单位委派到非国有公司、企事业单位、社会团体从事公务的人员也以国家工作人员论,其中未指明农村基层自治组织中从事公务的人员是否也适用,只提到其他依照法律从事公务的人员也以国家工作人员论。为进一步完善法律的实施,2000年全国人大常委会的司法解释——《关于〈中华人民共和国刑法〉第九十三条第二款的解释》中阐明了只有协助人民政府从事相关行政管理工作才符合“其他依照法律从事公务的人员”的条件。特别提到村民委员会等农村基层组织人员协助政府从事如救灾、优抚、扶贫、移民、救济款物管理、土地征用补偿费用管理,以及计划生育、户籍、征兵工作的,属于刑法第九十三条第二款规定的“其他依照法律从事公务的人员”。从这些法律规定来看,基层干部如果在国家财政资金发放、涉及土地征用、计划生育、户籍、征兵等村庄公共事务中有犯罪行为的,会按国家工作人员进行处罚。