乡村振兴项目政策执行逻辑

作者: 汪伟全 张百缘 赵自妍

摘要:项目制是当下乡村振兴的一种重要手段和常见形式。通过Z县C、K两镇全省第一批“乡村振兴示范村”项目决策、实施与效果的比较分析,揭示了乡村振兴项目执行的政策决策、项目实施与社会互动的三重逻辑。注意力分配、行政能力和政策场域能够影响乡村振兴项目的执行效果。比较分析得出,社会效果与政策意图兼顾是乡村振兴项目决策的逻辑起点。基于项目承接实施、内部矛盾调和、目标认同的行政能力设计,构建起各行动主体相互合作的政策场域,有益于乡村振兴项目执行的社会效果。

关键词:乡村振兴;项目制;公共政策执行;政策环境

一、研究背景与问题提出

2022年中央一号文件强调,“充分发挥农村基层党组织领导作用,扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作,推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。”同时,“在乡村振兴重点帮扶县实施一批补短板、促发展项目”。项目制作为一种自上而下的资源配置形式,自20世纪90年代中期国家落实分税制以来日渐凸显,成为国家治理和贯彻政策任务的一个重要机制[1]。同时,它更是一种工作推动模式,影响着政府部门、社会组织乃至具体的个人如何进行决策以及构建行动战略[2]。

国家印发的《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》指出,脱贫攻坚资金和脱贫攻坚项目,有利于扶助深度贫困地区发展。在战略规划中,项目制被运用于乡村特色文化产业、基本公共卫生服务、科技人才与机构服务、生态环境等领域。对于规模化经营的农业项目,提供区域性、系统性解决方案,与当地农户形成互惠共赢的产业共同体。根据乡村振兴的实际需要,中央财政2021年预算安排衔接资金1561亿元,比上年增加100亿元。在项目具体类别上,涉及现代特色农业、乡村文化产业、农业生产服务业、农业生活服务业、农产品加工业、休闲农业和乡村旅游、乡村环保产业等领域。

乡村振兴项目的实施,已成为当前农民热议的话题。一些项目已经在农村率先执行。例如,村村通,水泥路已经修到了家门口;厕所改造,把旱厕改造成了冲水的厕所;实行垃圾分类和集中处理,农村的环境焕然一新;电网改造,电路老化、断电、电压不稳、跳闸等现象得到改善。通过上述项目的执行,改善了农民的生活环境,提高了农民的收入水平。

从当前乡村振兴实践来看,乡村是项目制的最终落脚点。将乡村社会作为基层治理结构中的重要一环,既能呈现基层治理结构的完整面向,又能为分析项目制实践中基层治理绩效,厘清宏观层面的国家与社会关系提供学理依据[3]。然而,项目制的政策执行在基层实践中也面临着诸多困境,值得关注和研究:

项目制执行内在机理。就项目制本身而言,其制度内容、运作方式存在无法有效回应基层政治社会实际需要的可能[4],且由于项目制“技术理性”的特征,容易导致对“代理人”的“激励”不足[5];就项目涉及主体而言,随着各个利益相关者的公民主体意识逐渐觉醒,并采取相应的自利行为,会导致项目政策与民众之间陷入互动困境[6]等。

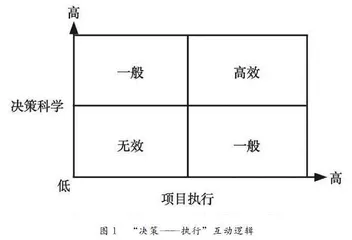

项目执行效果差异化。项目的执行效果既与执行本身有关,也与决策的正确性和科学性有关(详见图1)。如果项目执行有偏差或流于形式,可能会导致其结果无法与民众的真实需求契合,造成巨大的资源浪费[7];如果决策不科学,可能会在上级宏观决策和地方自由裁量之间产生张力,导致项目建设的方向性错误,降低治理成效[8]。

本文认为,经历几十年的制度建设,项目的制度设计本身已经不是造成项目失效的主要原因;若试图探究乡村振兴项目有效治理的深层原因,则应着眼于“乡镇政府—村两委—乡村社会”之间的“决策—执行”互动逻辑,探究政策场域对“决策”与“执行”的影响和反馈。本研究将基于乡村振兴项目开展的全过程视角,解析乡村振兴项目实施的决策、执行与逻辑,分析项目效果差异化的结构性影响因素。

二、项目制下的政策执行:基层治理叙事

项目制是一种能够将国家从中央到地方的各层级关系以及社会各领域统合起来的治理模式[9]。为了达成工作目标,上级部门会通过项目制的方式调动基层政府,使得动员方式从“层级动员”转向“多线动员”,从而重构科层体系,并借此集中资金管理权、特殊的人事安排权以及高效的动员程序[10]。结合国内外已有文献,本文将从“结构”“过程”两个角度对项目制进行阐述:

从结构的视角来看。国内外研究关注项目制财权、事权集中,与科层制的层级部门化管理存在一定的张力,从而导致基层公共服务供给存在阻碍[11][12][13]。在项目制的主体结构关系上,文献主要包括这几方面:

(1)纵向政府间关系。税费改革的推行改变了农村公共产品供给的制度路径,成为公共产品供给制度重大变迁的转折点[14]。当中央集中地方财力的同时,并没有对中央和地方的支出责任作出重大调整,地方财政紧张使得乡村公共产品的供给机制未能顺利运转[15]。为了重构央地关系,缓解经济增长的结构压力,以及满足基层政府提供公共产品和公共服务的事业要求,项目制应运而生[16]。上级政府通过拨付专项资金,以项目的形式下发到各级地方政府,项目制实现了在地方财政收入减少的情况下也能够维持公共服务的供给[17]。

(2)横向政府间关系。尽管项目制试图通过专业化的部门体制破除单位制的制度局限,削弱因财政分权造成的“块块主义”,但它也是通过和原有单位科层制相互嵌套而发生作用[18]。在项目制作用下,部门系统本身形成了新“领地”,同时也促使原有的利益格局用全新方法组建新的利益格局,从而出现新的“双轨制”[19]。

(3)政府与社会关系。在社会层面,原来简单的“城市—乡村”二分法已经不再适用,随着乡村土地使用结构发生根本变化,乡村的生活方式和社会特征也与以往不同,即存在“乡村—城市连续性”[20]。此外,乡村社会的结构因素变化(例如,乡村类型、人口构成等)是否和项目设计框架互相嵌合,也决定着项目执行的效果[21][22]。

从过程的视角来看。(1)项目制下的正负激励。在“中央—基层”向下的传递路径中,上级政府通过压力传导不断对基层组织加深控制[23],但在向下分派任务过程中却并未设置相应的激励和授权,这使得基层政府面临治理权低、财政有限、社会嵌入性强等因素带来的弱激励问题[24];政府通过明确考核事项和标准,可以实现对项目绩效的有效控制[25]。此外,由于项目制可以实现社会组织针对具体项目竞标,因此该模式通过提供专业且有针对性的服务促进社会组织的发展,以帮助缓解基层压力[26][27]。

(2)项目制的利益博弈。项目制为上下级政府之间提供了合作、共谋或者互倚的可能[28],其中,地方层面则会借助项目攫取自身最大化利益[29],实现自下而上的反控制逻辑。上级政府层面因项目制具有灵活性,成为其主动干预地方治理的重要手段[30]。但是,由于不同层级政府的项目之间存在分配导向差异,易形成典型的“马太效应”。地方政府在获得项目后,会将项目目标分解转换为行政管理目标进行执行,并继续向下传递压力,由下级为自身创造价值[31][32]。

(3)项目制的执行机制。在社会动员方面,由于涉及利益相关者复杂的构成和特色鲜明的社会价值体系,在乡村地区开展项目建设本身难度较大。如果政府能够在项目资源公正分配的基础上,动员乡村居民主动参与,将各方利益相关者纳入决策进程,这将有助于加强项目的可持续性和合法性,推动实现既定目标[33][34]。在具体执行方面,TOE(Technology—Organization—Environment,即技术、组织和环境)分析框架由Tonatizky和Fleischer提出,最初用于探究影响企业开展创新工作的因素[35],后来被运用于公共管理领域中。其中,组织因素关注基层组织的规模特征、运行机制和注意力分配等[36];技术因素关注组织实施项目的适用性,比如,技术因素与项目执行主体和客体的适配性、能否为项目执行主客体的发展带来潜在收益等[37];环境维度则关注项目执行场所的社会环境结构、当前的需求压力,以及其所面临的制度环境等方面[38][39]。

可以看到,既有文献从“结构—过程”“自上而下—自下而上”等二元互动关系,以及项目制动态执行机制出发,探究上级压力机制、下级博弈方式和双方利益目标何以影响项目实施,有助于从项目制的角度探究乡村振兴项目执行逻辑及其效果影响机制。

但是,以往研究更多地关注项目制的生成机制、影响结果,以及将上级政府和地方视为“理性人”,考察行为主体的个体行动逻辑。已有文献较少关注以下几点:(1)利益相关者的复杂互动过程及项目执行结果产生的“溢出”效用,特别是基于乡镇和村级基层主体的视角进行分析;(2)乡镇政府的注意力分配和村两委的行政能力如何在项目获准后持续发挥作用,以及在此过程中,政策场域作为情境因素如何对治理效能产生影响;(3)基层政府治理互动中选择最优战略的逻辑起点如何匹配现实治理情境。尽管项目制可以通过设定明确的时间限制、清晰的目标界定和详尽的预算指标,以便在项目执行框架内对项目进行分解,从而提高政府的控制能力并实现政策效益,但是现实中,项目执行获得的差异化治理效果,文献却缺乏背后的原因探析。

本文将锚定基层政府如何获取项目资源并进行注意力分配、村两委如何承接上级项目资源并保持运转的行政能力,以及项目落地开展时乡村的政策场域等结构性影响因素及其相互间关系,通过探究项目获准后各个行动主体如何形成不同的政策执行策略,揭示乡村振兴项目落地后实施效果差异巨大的原因,明晰中国之治语境下乡村振兴项目实施效果差异的影响路径和机制。

三、Z县项目制下的政策执行三重逻辑

Z县位于G省东南部,2019年Z县委县政府发布《Z县乡村振兴战略规划(2019-2022年)》,全力打造“一圈两带三川四塬多节点”的乡村发展新格局。其中,C镇定位于发展中高端农业,在产业上重点打造设施蔬菜、规模化养殖;K镇立足“礼品西瓜”基地,带动引领全县一乡一品特色发展。2021年6月中下旬,C、K两镇分别在统筹谋划的基础上,依托申请全省第一批“乡村振兴示范村”项目,向县委县政府提交了《关于〈乡村建设示范创建工作〉的报告》并获批。那么,C、K两镇接下来是如何对项目进行决策与实施的?本文展开案例研究。

(一)注意力分配与项目决策逻辑

注意力分配(Attention Allocation)是社会科学一个跨学科的研究主题,涉及心理学、经济学、管理学、社会学和组织学等学科,各学科有不同的研究视角。例如,心理学更多把注意力分配看作是大脑对信息的加工处理与决策过程;经济学认为注意力分配是一个激励过程;在公共管理领域,注意力分配是指在特定的制度结构下,政府关于公共资源分配的决策过程[40]。

在项目制背景下,注意力分配通过表达、传递和竞争的过程,实现权威和资源的整合,并将责任主体方注意力集中于某项公共议题,关注项目推进中的阶段性重点[41],以选取制度设计中更偏好的价值目标,使组织最终达到正式制度与现实需要的平衡。

在本案例中,Z县“乡村振兴示范村”项目建设决策时,C镇党委政府综合县委县政府的意见,和Y村两委干部进行了多次协调沟通、民意调查活动,决定从以下方面开始实施项目:(1)C镇政府决定从“入户道路硬化”开始切入工作,村两委以村组居民出门“脚不粘泥”为工作目标,对村组所有居民住宅至主干道的道路进行硬化。(2)移除每家每户门前堆积的草垛,修建农具放置专用棚,拆除重建破旧围墙,并对新墙进行墙绘。(3)以自然村组为单位,结合地理位置情况,对村民活动场所翻新修建,具体包括乡村舞台、文化背景墙、运动器材购置和活动场所地面硬化等内容。(4)C镇Y村两委以打造文化旅游设施景点作为收尾工作,具体包括农家乐改造与村史馆修建等(详见表1)。

K镇政府更关注产业发展。(1)K镇政府为了解决示范点重点建设区域人口不足的问题,采取借助项目扩充示范村人口的措施,新迁入村民每户只需个人出资若干经费即可入住独栋住宅。(2)镇政府作为行动主体,通过招标的方式建设J村文化广场、综合服务养老中心、老年活动中心和民俗文化体验馆等重要设施。(3)K镇J村两委通过租用村民土地的方式建设采摘园,集“瓜果采摘、农耕体验、野外拓展、特色民宿、农家集市、文化节庆”为一体,进行土地再租赁,体验农事,促进经济流动(详见表2)。