选择性合作:长三角区域治理中的地方政府公共服务供给

作者: 赵一航 王郁

摘 要:在当前区域协同发展国家战略背景下,探索区域治理中地方政府参与合作的选择偏好及其差异对于有效推动区域合作至关重要。通过构建选择性合作的理论框架,描述地方政府在推进区域协同国家战略的偏好差异及其现实困境,再运用文本分析的实证方法,分别探索地方政府在各类公共服务领域的合作现状,总结其选择性合作特征。发现:地方政府在民生型公共服务合作过程中,合作执行的频次明显滞后于表达合作意愿的频次;在经济型公共服务领域,二者呈现较好的匹配,甚至出现合作执行频次高于合作意愿的现象。随着合作阶段的不断深入,长三角城市间的合作关系出现明显的极化趋势,空间上呈现以强带弱、就近执行的特征。

关键词:区域协同发展;选择性合作;政策文本量化分析;长三角;城市治理

一、引言

随着我国城镇化发展进入了新阶段,在原有的“行政区经济”的背景下,由于不同的地方政府利益诉求存在差异性,各行政区之间存在着生产要素流动困难、产业同构化以及相邻区行政壁垒森严等跨区域问题[1-2]。为了破解区域间负面竞争多于正面合作的困局,区域协同发展已经成为国家、区域以及城市治理领域的重点政策议题。继2014年4月中央提出京津冀协同发展的国家战略之后,长三角一体化发展规划也于2018年上升为国家战略。地方政府在面对不同类型的跨域合作会权衡其自身利益和区域利益,有选择地做出应对。深入分析区域协同治理过程中出现的这种差别化的合作偏好、探索城市间合作机制,有助于厘清地方政府行为选择的影响因素,对于完善我国区域协同治理国家战略、促进地方政府有效合作具有深远意义。

二、文献综述与理论框架

(一)文献综述

当前有关地方政府跨域合作的相关文献主要集中在国外经验介绍、跨域合作现状以及合作差异的影响因素等领域。首先,部分文献介绍了国外地方政府跨域协同治理的经验:在国外联邦制国家中,由于州政府对于地方政府的权力限制过多,导致地方政府之间存在一种“防御性地方主义”。同时在州政府的干预下,地方政府之间达成合作协议的类型也受到很大的限制,因此只有当州政府“让开”时,区域主义才有可能实现[3]。

其次,有关地方政府跨域合作现状结构方面,地方政府合作目前呈现差异化的合作结构。借鉴Provan和Kenis(2008)划分的三种网络治理结构:共享型网络、领导型网络、行政型网络[4],马捷等(2014)将中国地方政府的合作类型划分为与之相对应的“地理”路径合作、“抱团”路径合作和“借势”路径合作[5]。陈雯等(2021)提出只有地方政府经过不断的合作、谈判,通过自愿而灵活的合作,在不同尺度上进行去地域化和再地域化过程,最终形成“分工-合作-发展”的合作治理模式[6]。

鉴于中国地方政府跨域合作结构的差异,还有学者通过检验相关影响因素来解释这种不充分、不均衡合作现状的原因。李响和陈斌(2020)认为地理邻接、相关社会经济因素的相似性以及领导人的易地交流有助于城际公共服务合作的开展[7]。而王郁和赵一航(2020)发现地方政府所面临的人口和财政问题是决定地方政府间公共服务合作效率的重要因素[8]。锁利铭和陈斌(2021)引入了注意力分配的模型,认为地方政府在合作过程中对合作对象、关系类型、关注领域等合作意愿的差异化分配造成了其合作行为的差异[9],因为这样的合作能够给地方政府带来较大的政治、经济方面的收益。

综上所述,目前对区域政府间合作的研究大多集中于对城市群地方政府间的合作网络结构、差异化的合作现状及其原因进行分析,鲜有从地方政府选择差异的视角对我国区域协同展开研究。另外,现有研究中大多认为地方政府合作的标志是府际合作协议的签订,这对于主动寻求合作的地方政府而言是合理的,但是对于被动遵从的地方政府而言,只有当该地方政府实际进行合作行动时才能认定合作开展。因此,表达合作意愿与合作实际执行两个阶段所对应的协同程度的差异及其成因值得研究。同时,现有文献中对地方政府合作行为研究大多以经贸领域的合作或者单一公共服务类型为主,极少将公共服务纳入统一的分析框架下。基于多种类型的公共服务(经济型和民生型)展开研究能够较好地探索地方政府在资源稀缺情况下的注意力分配和竞争情况。

(二)理论框架

1.“选择性合作”的概念定义

在解决各类公共问题过程中,地方政府会受到自身利益或上级干预等各种因素的影响,造成其行为选择的差异。在对上级政府的纵向干预和自身利益的权衡过程中,地方政府会采取“选择性应付”的策略[10]。类似的这种描述地方政府行为的概念还包括象征性执行[11]、选择性遵从[12]、拼凑应对[13]等。一方面,中国的干部流动政策规定了地方政府官员的主政领导的任期是短暂的,使他们缺乏关注长期目标的动力[14];另一方面,地方政府官员需要面对自上而下的多重任务压力,很难从长计议[15]。因此他们往往选择采取趋于关注短期目标、不断调整和临时拼凑的被动应付策略,这样既能满足自上而下的任务遵从,同时也可以保证自身应对各种任务压力和政策执行的灵活性。这种地方政府的行为方式被广泛应用在基层社会治理、环境治理、计划生育等自上而下权力干预下的政策执行过程中[16]。

当前上升为国家战略的区域治理过程也存在这样的地方政府行为选择特征:即在表达合作意愿的过程中展现出积极配合的姿态[17],达成合作共识,然而在实际推进的过程中却存在差异性。一方面,当区域合作能够使自身获利,地方政府会主动开展合作,甚至在经过较少谈判沟通的情况下直接贯彻合作。另一方面,区域合作会使其短期利益受损,却又在自上而下的干预下被动合作时,地方政府会被动应付、得过且过,甚至推诿执行。这是由于区域发展政策目标的长期性、复杂性与地方政府官员选择的短视性、自利性出现了矛盾。我们将这种地方政府在区域合作过程中表达合作意愿与实际合作执行存在的脱节与差异现象称为“选择性合作”。单一的区域合作事件或项目难以反映地方政府的行为选择特征与趋势,需要通过对合作意愿与合作执行的整体比较分析来把握。

2.选择性合作的分析框架

根据协同治理理论,对协同治理的过程存在如下阶段性划分:Ring和Ven (1994)认为政府间合作是一个动态循环的过程,涉及合作共识形成、谈判与合作达成以及合作执行三个阶段[18]。朱仁显与李佩姿(2020)也将流域协同治理过程划分为共识性协同、行动协同与机制协同三阶段,三个阶段的协同程度逐渐加深[19]。

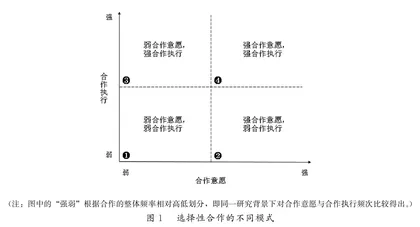

结合对地方政府合作过程的关注,本研究认为地方政府参与区域合作的选择性特征主要体现在“合作意愿表达”和“实质性合作”两个阶段。一种是区域地方政府间围绕某个领域的合作达成了共识或表达了合作倾向,包括签署合作协议、形成合作意愿以及相互表达合作意向等,即外在的合作意愿。另一种是区域地方政府间围绕某一领域的合作采取了一系列一致性行动,包括地方政府推动合作开展、相应合作成果落地等实质性合作,即合作执行。一般而言,地方政府通过相互更深层次的沟通与谈判,确定了双方的合作成本分摊与利益协调分配机制,在表达合作意愿的基础上发展成为合作执行。但是实际上,协议的签订并不能保证执行的落实。为了把握地方政府参与公共服务合作的整体性特征,本研究对地方政府表达合作意愿与实际合作执行的频次进行比较分析,用以反映其行为选择的整体趋势与结构性特点。具体而言,按照如下的象限图(见图1)对地方政府选择性合作的现状进行分类,可划分为四种选择性合作模式。

(1)如上图第一象限所示,地方政府选择表现出弱合作意愿、弱合作执行的特征,说明该种类型的合作既难以达成合作意愿,也难以实现合作执行。这种合作现象一般发生在以往具有对抗历史的城市之间[20];同时,产业同构、规模相当的城市之间也易于形成无序竞争[21],地方政府处于各自为政的状态,协同政策难以取得进展。本研究搜集的合作资料中地方政府至少是达成合作意愿的,因此该种类型的选择性合作在实际分析中不着重讨论。

(2)在上图的第二象限,地方政府表现出强合作意愿、弱合作执行的特征。这种类型的选择性合作中,地方政府展现出积极推动区域合作的姿态。他们通过签署合作协议达成了合作意愿,但是在合作进一步推行和落地过程中遇到困难。一方面,地方政府间协同的成本分担、收益共享机制不清晰[22],造成了地方政府的合作难以进一步推进;另一方面,资源不对等的城市间合作容易被高级别城市主导,在市场机制驱动下形成“虹吸效应”[23]。弱势地方政府会渐渐丧失推进合作的兴趣,难以形成合作执行层面的一致性[24-25]。这样的协同模式一般出现在环境保护、教育等民生型公共服务合作过程中,合作前期基于对自上而下制度安排的服从和区域利益的考量,地方政府间达成了初步合作意向。但是在推进阶段因为彼此间利益关系冲突,阻碍了合作的进一步执行[26]。强合作意愿、弱合作执行的方式反映了地方政府行为的“选择性”特征,对于区域协同国家战略的实施具有一定的负面影响。

(3)在上图的第三象限,地方政府表现出弱合作意愿、强合作执行的特征。地方政府间进行了较为频繁的实质性合作,但是合作的推进并未经过多轮的磋商与利益分配谈判。这样节约了地方政府间的合作成本,适用于合作不确定性较低、利益分配结构简单清晰的合作项目。比如,经济型公共服务中文化旅游领域的合作。首先,合作双方存在明显的功能借用特征,具有很强的功能互补关系[27];其次,合作的成本收益具有清晰的可分割性,双方的执行成本较低,地方政府主要承担市场准入与监管的职能;再次,通过合作可以获得较高的经济与政治利益,能够给予参与合作的地方政府较强的激励[28]。弱合作意愿、强合作执行的方式具有很强的随机应变特征,由于地方政府间并未签订细致的合作协议,合作双方在合作过程中拥有较高的灵活性,在达成合作目标的前提下可以探索多种推进方式[29]。

(4)如上图第四象限所示,地方政府表现出强合作意愿、强合作执行的特征。地方政府之间的合作过程先经历了达成合作共识,接着通过制度化的参与,明确成本收益分担共享机制,形成相互依赖性[30],并着手合作共识的执行,可以称之为循序渐进型模式。地方政府间基础设施等经济型公共服务的合作一般呈现这样的特征。该类型的合作一般前期的合作成本较高,但是其成本共担与利益分配结构较为清晰,合作不确定性适中。一方面,地方政府需要通过多轮磋商谈判商议合作主体之间的权责关系与利益分配机制,在合作前期形成较多合作协议;另一方面,由于该领域公共服务合作能够给地方政府带来较高的合作收益,因此在合作执行阶段也具有较高的利益激励,从而推动地方政府间实质性合作的开展[31]。

三、实证方法与数据来源

(一)文献量化研究方法

本研究重点在于通过搜集与地方政府合作相关的新闻资讯、政策文本来探索地方政府选择性合作现状,因此主要采用文献的文本分析法。鉴于所要搜集的数据量较大,同时相关文本的关键词句中对地方政府间合作过程的描述具有一定的规范性,本研究采用计算机处理结合人工筛选的方式进行数据搜集与整理:一方面,需要对地方政府间合作的新闻资讯、政策文本进行大范围的搜集与获取[32]。另一方面,需要对新闻与政策文本内容按照所属的阶段性、公共服务类型进行聚类,主要使用机器学习中的LDA (Latent Dirichlet Allocation)主题分析模型,利用单词、主题和文本之间的关系来解决文本聚类中的语义挖掘问题[33-34]。为了确保数据来源、分类的准确性,本研究对搜集到的数据进行人工过滤与核实,并采用抽样分析的方法进行准确度的检验。

(二)数据来源与文本编码

参考现有文献中衡量区域合作频次的主流做法[35-36],对长三角区域公共服务领域合作关系数据的搜集和处理按照以下步骤进行:第一,以长三角地区两两城市名称、“合作”作为关键词,以中华数字文苑中的报纸数据库为主要数据来源展开搜索,由于不同城市日报的报道偏好存在差异,两两城市日报的搜索采用交叉检验的方法,一共进行了702(=27×26)次检索和数据抓取。第二,通过北大法宝网、省级政府网站等数据库搜集省级、城市群层面的合作数据。对于部分城市日报数据的缺失,这里通过新华日报(江苏省委机关报)、浙江日报和安徽日报以及各地级市的城市官方网站多渠道查漏补缺。第三,剔除没有涉及公共服务领域合作的新闻、政策文本,以及不同数据来源对同一合作事件的报道,一共搜集到2009年-2020年间长三角城市层面合作的相关新闻报道1047份。第四,从时间、新闻政策文本名称、关联语段、合作城市、合作领域、合作阶段等对其进行聚类和整理编码。其中公共服务领域主要分为基础设施、旅游、环境、教育、医疗和社会保障六个类别,按照选择性合作的分类,合作过程分为合作意愿和合作执行两个阶段,其中两两城市间的表达合作意愿(新闻中出现签署合作协议、表达合作意向以及地方政府官员的互访交流、发表宣言等)频次为5414次,合作执行(包括地方政府推动合作开展、相应合作成果落实等)频次达到2602次。