理解邻里社区中的“公民合供”:社会动机视角下的分析框架

作者: 肖 哲 魏姝

摘 要:“公民合供”对解决社区公共服务“最后一公里”困境以及确保公共政策执行效果至关重要。基于合供理论与自愿合作行为理论,以社会动机作为核心前因变量、以“政策设计与组织安排-邻里社区环境-社会动机-公民合供-公民合供结果”为主线的社区“公民合供”分析框架,梳理邻里社区情境下“公民合供”类型、发生机理与路径,发现:社会动机应该成为理解“公民合供”的关键前因变量,也应该成为社区“公民合供”激励方案的重要着力点。未来研究有必要对合供中的政策设计与组织安排、邻里社区中的组织结构和特色治理方式进行重点关注,尤其需要注重对邻里社区中“群体合供”及其结果的考察。

关键词:公民合供;社会动机;政策设计与组织安排;邻里社区;分析框架

一、问题的提出

学界对“合供”的关注最早可以追溯到1970年代和1980年代奥斯特罗姆及其同事对美国公共部门与公民在地区公共服务中的一系列合作研究[1-2]。奥斯特罗姆发现,离开了公民与政府的相互配合,就无法实现好的公共服务绩效。除了工具层面的好处,这些贯穿百姓日常生活的社会政治参与(行为)还天然地具备支持政府的性质,也更有利于培育负责任的公民。

在中国,“合供”并不是新鲜事。中国历史上就有政府机构与民间社会合作以完成自上而下的资源动员、提供公共产品以及解决地方性冲突的传统[3]。进入社会主义新中国以后,强大的群众动员能力也被认为是党和政府的关键政治优势以及实现“大国之治”的制胜法宝。

在过去的三十年间,伴随经济的高速发展,中国城市社会结构发生了巨大转变,如“单位制”解体、城市人口急剧增长以及异质性人口聚居显著增加等。城市社会结构剧烈转型给城市公共物品和公共服务供给带来了巨大压力,传统政府供给模式难以满足城市居民多样化和差异化的公共服务诉求,完全的市场供给模式又很难在“福利”和“营利”之间寻求平衡,社会组织发展不充分也注定社会生产模式无法独立承担中国城市公共物品和公共服务供给重任,中国城市公共物品和公共服务供给因而陷入困境。

源自于新公共管理运动中的公共服务“合供”模式(以下简称“合供”)为解决中国城市公共物品和公共服务供给的“最后一公里”困境提供了新的思路。相比其他供给模式将普通公民定位为“服务接受者”,“合供”模式将普通公民视为公共服务的“共同生产者”,强调通过公民在公共服务过程中的实质性参与(通常表现为支持公共机构或者与公共机构合作)以提升公共服务效果。对于公共服务而言,“合供”理念是极具变革性的,因为它首次将公民推到了公共服务绩效的中心位置[4]。对公民“共同生产者”角色和功能的强调使得理解“公民在公共物品和公共服务供给中的支持与合作行为”(以下简称“公民合供”)成为“合供”研究领域中的重要主题,也是本文试图回应的核心问题。

围绕“公民合供”,学界已经进行了一系列描述和探索性的工作,并从微观的个体层面、中观的组织和邻里社区层面以及宏观制度与政策设计层面,探索了“公民合供”的影响元素。近年来,部分中国学者开始整合性的努力,发展出一些本土化的“合供”分析框架[6-10]。这些分析框架的共同特点是:(1)从过程-事件的角度对“合供”进行了描述;(2)列举了包括动机在内的诸多“公民合供”的影响因素。这些分析框架为人们理解产生于西方政治文化背景的“合供”模式如何在中国语境下发挥其效用以及理解“公民合供”的发生提供了基础,进一步的研究需要在此基础上回答四个问题:首先,实践中的“公民合供”存在不同的类型,那么不同类型的“公民合供”行为产生的条件有何差异?这就首先需要对“公民合供”行为进行类型化。其次,目前的分析框架中仅罗列了包含动机在内的诸多“公民合供”的影响因素,但这些影响因素之间存在怎样的权变关系呢?最后,行为并不是发生在真空之中的,只有把动机与环境结合起来才能更好地理解行为。对于“公民合供”来说,最恰当的解释情境是哪里呢?何种动机才是联结外部环境和“公民合供”行为的关键中介变量呢?这些问题都有待进一步探析。

本文认为,社区构成观察和理解中国“公民合供”的重要场域。从供给侧来看,社区与人们的生活息息相关,是民众最为熟悉也最感兴趣的场域,同时还是居民最直观感受城市公共服务绩效的直接界面;从需求侧来看,在“后单位”时期,社区逐渐代替“单位”成为中国城市生活的基本单位,同时也是城市公共服务传递链条中的“最后一公里”,大量的需求和矛盾都在社区层面聚集[11-12]。无论从需求侧或供给侧来看,社区都构成学者观察“公民合供”最恰当也是最便利的切入点。

此外,已有研究普遍认为,“公民合供”在很大程度上是一种自愿合作行为[13],而社会动机是人们合作、尤其是自愿合作的关键动机[14]。基于工具动机的激励方案需要在行为和物质奖惩之间建立明确联系,又或者需要投入大量的成本用于对行为的监督。对于大多数“公民合供”项目而言,这类激励方案并不经济,甚至不具备可操作性。相比之下,基于社会动机的激励办法着力于通过支持和增进社会联系的方式,激励人与人、群体、社会之间的合作行为,这类激励方案往往更经济、更合理,同时还能为“新常态下的社区自治模式”建设以及“积极公民”培育工作起到价值引导的功效。

基于此,本文认为,有必要结合自愿合作行为逻辑,发展出以社会动机为核心前因变量的“公民合供”分析框架,以便更好地解释“公民合供”的发生机理与路径。本文的结构如下:(1)在系统梳理了“合供”理论以及自愿合作理论相关文献的基础上,本研究依据公民“合供规模”和“行为特征”构建了 “公民合供” 类型学;(2)搭建了一个以社会动机为核心前因变量的、以“政策设计与组织安排-邻里社区环境-社会动机-公民合供-公民合供结果”为主线的“公民合供”分析框架;(3)依据搭建的理论框架,对“公民合供”的发生机理与路径进行学理上的梳理,并提出未来研究展望;(4)文章最后将阐述本框架的理论和应用价值,并结合中国情境讨论中国未来邻里社区中的“公民合供”研究问题,以期引起更多中国学者关注和开展“公民合供”的相关研究。

二、合供理论与自愿合作行为理论:代文献综述

(一)合供理论

1.合供理论及其价值

本文中的“合供”,是指“公共机构和民众更好地利用彼此的资产、资源以及其他贡献,以取得更好的结果或提高工作效率”[15]。对“普通公民在公共服务供给中合作行为”的强调也使“合供”显著区别于“共同管理”“共同治理”“网络治理”“公私伙伴关系”等概念。在合供学者看来,合供不仅能为组织机构带来提升效率、节约成本以及提高用户满意度等一系列工具和管理层面的收益,它还将在规范和民主层面上带来实质性结果,如促进公民参与和公民责任、增加代表性以及提高社会凝聚力等等[16-17]。

2.“公民合供”影响因素

“公民合供者”(citizen producers)在公共服务“合供”模式中的核心地位使得“理解公民合供”成为学者首先要回应的主题。自20世纪70年代起,围绕“公民合供”,学界展开了一系列探索性和描述性研究,其结论大致可以分成三个层次:

(1)微观层面:主要强调个体特征、问题感知、社会资本以及动机对“公民合供”的影响。因文章篇幅限制,下文将主要对“动机与公民合供”主题的文献进行回顾。早期研究发现,个体合供主要受到工具动机和社会动机的共同影响[18-19]。然而,随着“合供”研究的不断深入,社会动机对“合供”的重要性日益突出。例如,奥尔福德·约翰(Alford John)发现,当公共服务项目越复杂、涉及的代理机构/人越多、项目中创造的集体价值比重越大时,非物质激励对“公民合供”的重要性更大[20]。最新的研究也显示,无论是个体合供或者集体合供,社会动机如自我效能感、归属感、公平感等都是促发“公民合供”的关键要素[21-29]。

(2)中观层面:强调邻里社区环境对“公民合供”意愿和行为的影响。随着合供研究向社区下沉,越来越多的学者开始关注邻里社区环境对“公民合供”的影响。一系列实证研究表明,邻里社区的社会经济地位状况、人口异质性程度、物理空间结构、社区社会资本等都与“公民合供”意愿及行为紧密相关[30-31]。此外,已有研究还认为,邻里社区中已有的组织结构虽不是“公民合供”的必要条件,却能在很大程度上影响“公民合供”的过程与效果。如果邻里社区中存在成熟的组织结构,则可能在合供中占据有利的先发位置[32-34]。

(3)宏观层面:有关合供的政策设计与组织安排也非常重要。大多数早期合供研究的重点是围绕如何促进政府机构与用户合供的制度与政策设计展开的[35-36]。在这些学者看来,合供既取决于公民的自愿行动,也取决于是否存在有意义的参与机会和政策设计。政策设计之外,政策执行过程中的组织安排同样是“公民合供”的重要因素,如公共机构对待“公民合供”的态度、组织激励以及组织结构对“公民合供”的兼容性等等[37-40]。

(二)自愿合作行为理论

上文提到“公民合供”在很大程度上是一种自愿合作行为,故有必要考虑自愿合作行为理论。受篇幅限制,本文接下来的讨论将聚焦于自愿合作行为研究的两个方面:一是自愿合作行为分类;二是自愿合作行为的关键前因变量:社会动机。

1.自愿合作行为分类

库尔特·勒温(KurtLewin)首先区分了自愿行为与非自愿行为[41]。受其启发,汤姆·泰勒(Tyler Tom)和史蒂文·布莱德(Steven Blader)将合作行为分成了两类:强制性合作行为与自主性合作行为,并认为后者不受群体规则或规范的明确要求,与物质奖励或制裁没有直接联系,具备明显的“自愿”特征[42]。贝尔·安德斯(Anders Biel)等人进一步将自愿合作行为划分为“行为约束”和“积极行动”两种类型。在这些学者看来,将自愿合作行为类型化并将其放在不同的情境下加以研究,是理解人类为什么会为了社会/群体/集体利益合作的前提条件,也有助于进一步挖掘其对于解决社会困境方案的潜力[43]。

2.社会动机的多维类型:理解自愿合作行为的关键变量

20世纪90年代以来,越来越多的学者发现社会动机对于解释合作,尤其是解释自愿合作行为至关重要。

与工具动机强调在合作行为和物质奖惩之间建立明确联系不同的是,自愿合作行为理论认为,人们会在多大程度上为他人利益行动、与群体甚至社会合作,而不仅是追求自利目标,这主要是由人们与他人之间的、长期的社会联系的力量和强度决定的。[44]。

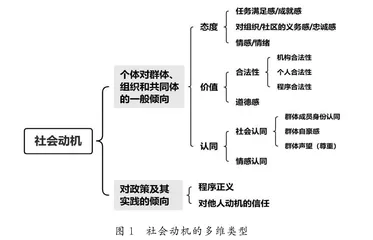

泰勒(Tyler)系统梳理了社会动机的多维类型(见图1)。整体上看,与人们在群体/集体中的合作行为有关的社会动机可分为两个大类:一是人对其所在群体、社区以及社会的一般倾向;二是人对政策及其实践的倾向。前者可进一步划分为态度、价值和认同,后者则主要包括程序正义以及对他人动机的信任[45]。

(1)人对其所在群体、组织和共同体的一般倾向

人对其所在群体、组织和共同体的一般倾向包括三个方面:态度、价值和认同。其中,态度促使人们接近那些他们有好的信念和积极的感觉的对象、活动或事件,避免那些他们认为是消极的对象、活动或事件,从而从事能满足个人需要的行动[46]。有三种态度类型与个体参与群体或集体合作紧密相关,它们分别是:①从正在完成的任务中获得的满足感;②对组织或共同体的忠诚感和义务感;③人们在共同体或者项目中感受到的情感或情绪[47]。

态度之外,价值也是激励人们合作的重要社会动机,具体包括合法性和道德感。合法性指人们对遵从法规和合法部门的义务感,道德感则源自人们对其道德价值观的义务。认同理论认为,人们天然地具有对创造和保持一个有利的身份以及积极的自我意识的渴望。强烈的社会认同会显著增强人们在社会困境中的合作行为。情感认同则类似一种情感投资。为了维持这些联系,人们会改变他们的态度、价值观和行为[48]。

(2)对政策及其实践的倾向