责任如何到人:地方政府中心工作落实中的“领导包干制”

作者: 徐明强

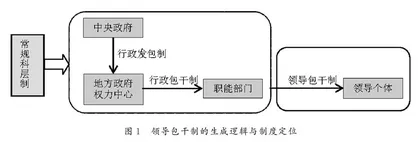

摘 要:作为组织层面的发包-承包关系在个体层面的制度延伸,地方政府中心工作落实中的“领导包干制”更加侧重组织和领导个体之间的发包-承包关系。通过区域包干、任务包干、对象包干等不同的包干方式,地方政府将中心工作的特定事项发包给党政机构内的领导干部以及部分普通干部,由其包干负责特定区域、特定政策、特定对象的工作落实过程,并承担相应的考核责任、获得相应的绩效奖励。有弹性的委托代理、有限度的注意力集中、跨条块的资源调配和多元化的晋升激励,是领导包干制得以维持运行的主要机制。相对于常规治理以及组织层面的发包-承包关系,领导包干制能够突破组织和领导个体之间的制度界限,克服科层组织责任不清的弊端,以责任到人的方式,推动中心工作的贯彻落实。

关键词:地方政府;中心工作;领导包干制;责任到人

中图分类号:D630文献标识码:A 文章编号:1009-3176(2022)05-016-(12)

政策执行是中国政府过程的重要环节。对于一般性的常规工作,地方政府大多按照科层制原则,以分科分层、分工合作的方式按部就班地予以完成。但是对于一些超常规的中心工作,地方政府则需要在执行方式上进行灵活调整。特别是当常规多任务模式面临政策执行障碍时,打破传统科层结构的非常规任务模式就会被启动。当前地方政府治理领域频频出现的“领导包干”“任务包抓”“划片负责”“结对包帮”等工作方式,即属于地方政府完成中心工作时所采取的特殊化的政策执行方式,其目的在于突破组织界限,以责任到人的方式推动中心工作的贯彻落实。对此,本文将之概括为“领导包干制”①。从学术研究的角度讲,地方政府何以能够通过“领导包干制”推动中心工作的贯彻落实,其中存在哪些微观机制?与既有的常规科层制以及组织层面的发包-承包关系相比,领导包干制具有怎样的特殊性,就成为值得关注的理论问题。

一、理论回顾与本文思路

作为政策执行的基本载体,各个国家的政府组织大都以科层化的组织形态和制度规范为运行基础。这种“正式结构”构成现代科层组织的“制度环境”,甚至成为组织获取合法性的“神话和仪式”[1]。但从实践角度讲,这种正式结构也存在“反功能”,在科层结构、规章制度的掩饰下,政府组织可能会表现出拖延扯皮、推诿塞责的弊端。在西方学者看来,以科层结构为掩盖,“将责任和管辖权拆分给多个机构和公职人员”,这是科层组织内部常见的规避责任的方式[2]。在中国政治语境中,由规制、规范以及认知等因素所构成的复杂制度环境在一定程度上构成政策执行阻碍的重要原因[3];以制度为掩盖,将工作任务“纳入繁琐的常规程序”也是基层工作人员规避责任的常见策略[4]。为有效解决这些问题,政府组织一般会在运行层面进行机制调整,采纳更具效率性的运行方式,平衡“制度环境”和“技术环境”的关系,在复杂政策任务中实现组织有效性的目标。

将这种分析范式转换到中国政治语境,就出现了常规治理模式与制度环境、非常规治理模式与技术环境之间的对应关系——按照周雪光的观点,中国是中央集权的单一制国家,同时又面临复杂的内部结构,国家治理的运行逻辑存在“权威体制/一统体制与有效治理”之间的矛盾[5]。其中“权威体制/一统体制”构成政府组织的制度环境,符合“权威体制/一统体制”的组织形态才能获得合法性。“复杂的内部结构”构成政府组织的技术环境,能够应对多样化治理问题的组织运行方式才能实现“有效治理”的目标。在中国国家治理的实践过程中,平衡“权威体制/一统体制”和“有效治理”之间矛盾关系的运行机制存在多种表现形式,行政发包制和行政包干制即是其中的重要概念。

从理论上讲,行政发包制来源于企业管理领域,其中发包制对应企业之间的市场交易关系,雇佣制对应企业内部的科层组织关系。周黎安将这种分析范式引入政府治理领域,提出行政发包制的概念。在他看来,行政发包制是一种混合或中间形态的组织类型,总体特征就在于在正式组织内部的上下级之间嵌入发包与承包关系[6]。在行政发包制的运行方式下,科层体制将区域性治理的各项任务(如税收、就业、治安等),以发包制的形式逐级发放给下一层次的科层组织,这种层层发包的制度形态是中国上下分治的一个稳定形式,即处理“权威体制/一统体制与有效治理”之间矛盾关系的重要方式[7]。

行政发包制强调中央与地方之间的纵向关系,与之相对应,行政包干制则重点关注地方政府权力中心与职能部门之间的横向关系。地方层面的行政包干制最早来源于基层信访治理中的“包保责任制”[8],之后这种运行机制转化为更具普遍性的行政包干制,并逐渐从信访治理领域扩散到“创文创卫”[9]、土地征收[10]等治理领域。在杨华等人看来,行政包干制存在特定的适用领域,行政包干制主要针对地方政府的政治任务或中心工作,其他常规任务依然由科层组织承担[11]。在欧阳静看来,行政包干制存在特定的程序和特定的控制权分配模式,在县域治理层面,县级党委通过党委会议的形式,将县域范围内重要的、常规科层组织难以胜任的治理事务转化为政治任务,然后根据任务特性,发包给不同的部门。发包方除了最终的检查验收之外,一般不会干预承包方对政治任务的具体执行过程,承包方拥有自行决策、执行、调配资源等方面的自由裁量权[12]。

上述研究沿着雇佣制与发包制的区别,总结更具中国本土特色的政府治理模式,能够从理论上划定分析范式,在很大程度上解释政府科层组织不同于常规模式的运行方式。但另一方面,现有研究仍然存在一定的不足——无论是纵向维度上的行政发包制还是横向维度上的行政包干制,大多属于组织层面的发包-承包关系,并未涉及到个体层面。但正如法学领域所强调的“徒法不能以自行”,在公共行政领域,组织也不能自我运转,任何政策最终都需要落实到个体层面,即使地方政府在面对中心工作时能够成立临时机构推进政策落实,也依然需要依托特定个体完成具体的执行任务。

作为承包者的地方政府在承包任务后,如何将治理任务从“组织层面”再次发包到“个体层面”,现有研究只是初步涉及这个问题,并没有详细阐明这种以个体为核心的发包-承包关系具有怎样的表现形式,也没有从理论上分析领导包干制与其他治理方式之间的逻辑关系。以此为起点,本研究以陕南H县为田野地点②,选取疫情防控、人居环境改造、精准扶贫等中心工作,立足组织学的理论视角和类型比较的研究方法,分析县乡两级政府所采取的“领导包干制”。包括领导包干制的实践形式和运行机制,领导包干制与其他治理模式之间的逻辑关系,以“责任如何到人”为关键问题,总结中国地方政府科层组织在落实中心工作过程中所呈现出来的特殊性。

二、领导包干制的实践形式

领导包干制是地方政府在执行中心工作时,突破组织和领导个体之间的界限,实现责任到人的一种制度安排。在定位上,领导包干制是组织层面的发包-承包关系在个体层面的制度延伸——承包上级发包的中心工作后,地方政府再次将中心工作的具体任务发包给党政机构内具有一定职务和职级的领导干部以及部分普通干部,由其包干负责特定事项的全过程执行,承担相应的考核责任、获得相应的绩效奖励。从调研情况来看,领导包干制频频出现于地方政府的中心工作领域,并围绕政策空间、政策内容和政策客体,呈现出划片包干、任务包干、对象包干等不同的实践形式。其中划片包干以政策空间为核心,主要用来应对强调属地管理的中心工作;任务包干以政策内容为核心,主要适用于政策体系较为复杂的中心工作;对象包干以政策客体为核心,主要应用于需要密切联系群众的中心工作(见表1)。

(一)以政策空间为核心的划片包干

按照科层制的层级原则,各级政府在常规状态下一般只需要负责本层级的工作任务,完成本层级的考核目标。即使按照行政发包制,上级政府对下级政府的工作也只是具有监督考核权,并不需要直接参与下级政府的政策执行环节。但是在领导包干制下,上级政府需要突破科层制的层级原则,直接干预下级政府的政策执行过程,干预的方式之一即是采取以政策空间为核心的划片包干。具体而言,也就是将辖区内的次级行政区域或行政村划分为不同的片区,由党政机构的主要领导包干负责特定片区的政策执行。

这种以政策空间为核心的划片包干最早来源于乡村建设运动中的“南平经验”。2000年6月起,福建省南平市先后派出640多名科局级干部或机关事业单位的党员干部到村一级担任村党支部书记或“科技特派员”。这种工作方式获得中央媒体的认可,《人民日报》《求是》等中央级媒体也联合召开专题会议,讨论“南平经验”[13]。之后这种地方经验逐渐在全国范围内扩散,并发展出“部门包村”[14]“联村”[15]“联镇包村”[16]等工作机制。随着治理任务的不断扩展,地方政府又在中心工作中发展出划片包干,由党委、政府、人大、政协等党政机构的主要负责人承包不同片区的中心工作,承担相应的“包干责任”,“谁包干、谁落实、谁负责”,以此体现包干领导对划片区域的全域责任。

在此次疫情防控工作中,划片包干就成为地方政府强化一线工作、落实属地责任的重要方式。例如,陕南H县,当地政府就在疫情防控过程中实行“战区责任制”,将全县十个乡镇按照地理位置划分为东南西北四个战区,以镇为单位建立十个分战区,由“四套班子”的一把手以及其他县委常委分别担任各战区、分战区的“指挥长”,包干负责一个战区、分战区的疫情防控工作。“指挥长”的职责就是围绕疫情防控,协调解决各战区、分战区疫情防控的重点、难点工作,并负责督导检查重点任务的落实情况,确保包干战区的各项工作能够按时完成③。在县委县政府的带动下,各乡镇也进行制度模仿,对辖区内的行政村进行划片包干。例如,H县XW镇同样也在充分考虑地理位置、居民人数、外来人口数量的前提下,大致均衡地将下辖的20多个行政村划分为4个战区,由书记、镇长、人大主席、副书记担任指挥长,包干负责各战区的疫情防控工作④。

(二)以政策内容为核心的任务包干

常规状态下的党政机构一般采取“领导分管制”[17]的方式进行政策执行,除了全面负责的“一把手”之外,分管领导一般只需要负责特定领域的工作事务,各职能部门遇到政策执行障碍,也需要首先向分管领导请示汇报。这种领导分管制的前提假设是不同的工作任务具有一定的独立性,不会与其他领域的工作产生深度交叉。常规工作的确具有这一特征,因此“领导分管制”在常规工作领域具有相对广泛的适用性。但是地方政府的中心工作大多具有综合性、整体性特征,涉及不同领域的协调配合。因此,在贯彻落实中心工作时,地方政府大多会调整这种带有一定制度壁垒的工作方法,对特定的政策内容进行整体打包,然后将“政策包”以“包干”“包抓”“重点工作责任制”的名义,发包给党政机构内的特定领导,由其包干负责“政策包”的全过程执行,以此提高中心工作的执行效率。

这种以政策内容为核心的任务包干和常规状态下的领导分管具有较为复杂的关系。一方面,这种特定类型的领导包干制以常规状态下的领导分管制为基础。在进行任务发包时,地方政府会重点考虑该项“政策包”主体部分的工作性质,尽可能将这项“政策包”发包给与之相关的分管领导,以此规避叠床架屋的制度障碍,实现常规工作与中心工作的有效衔接。另一方面,这种特定类型的领导包干制又在一定程度上超出了常规状态下的领导分管制。整体发包的工作任务有可能会超出包干领导常规状态下的分管领域,在这种情况下,以政策内容为核心的任务包干就带有一定的整体性特征和全过程管理的性质,与包干内容有关的所有任务,无论是否属于包干领导的分管范围,都需要由包干领导负责。在包干任务的执行过程中,包干领导也获得了一定的政策统筹权限,对于超出分管范围的工作任务,可以进行统筹协调,其他领导和职能部门则必须充分配合。

这种状态在H县农村人居环境综合整治过程中就有所体现。2018年6月,陕西省委、省政府联合印发《陕西省农村人居环境整治三年(2018-2020年)行动方案》,在农村生活垃圾、厕所粪污、生活污水、村容村貌、村庄规划等重点任务方面构建政策体系,特别是在厕所粪污方面,要求进行“厕所革命”,并设置了分县区年度目标任务表,要求各县区在限期内完成任务指标⑤。在一段时期内,农村人居环境整治成为全省涉农区县的中心工作。在接到上级政府的工作任务后,H县就建立了农村生活垃圾治理、农村污水治理、农村“厕所革命”、村庄规划、基础设施建设等5个政策体系⑥。为执行这些政策体系,H县成立以书记、县长任组长,副书记、常务副县长、分管环境工作的副县长任副组长的领导小组,并在领导小组下采取“重点工作责任制”,推动中心工作的贯彻执行——除组长需要全面负责人居环境整治工作之外,各副组长都需要“包抓”一项特定的人居环境治理任务⑦。“包抓”的范围可能与原有的分管领域有一定的联系,也有可能超出原有的分管范围。例如,农村“厕所革命”项目由分管环境工作的副县长包干负责,但是这项任务涉及发改局、农业局、卫健局、国土局、住建局、财政局、环保局等十几个行政部门,甚至涉及宣传、纪检、群团等非政府序列的部门,已经超出分管副县长常规工作下的职权范围,但这些工作都会在任务包干的制度安排下,统筹整合到包干领导的权限范围内。