“常态-安全”与“非常态-应急”:基于双螺旋递升模型的应急文化研究

作者: 温志强 李永俊

摘 要:应急文化是应急治理体系和治理能力现代化建设的重要组成部分,其培育和发展对提高公众应急能力,提升新时代综合防灾减灾救灾能力,实现总体国家安全具有重大的现实意义。以双螺旋模型为理论基础,强调安全在应急文化中的重要价值,基于生物DNA双螺旋与应急文化在常态和非常态交互螺旋递升的相似性逻辑,分别从模型组成要素、运行机理分析“常态-安全”与“非常态-应急”视角下的应急文化主轴自旋、单链自旋、双链内聚耦合螺旋的运行模式,进而构建应急文化双螺旋模型。在此基础上,提出以安全教育+应急科普为轴心,以“常态-安全”的安全意识螺旋重塑、“非常态-应急”的感知推演为单链,以“双态”内聚耦合的防救结合的应急文化建设为路径。

关键词:双螺旋模型;应急文化;总体安全;应急能力

中图分类号:X915.2文献标识码:A 文章编号:1009-3176(2022)05-028-(11)

一、问题的提出

党的十八大以来,党和政府高度重视总体国家安全,关注应急管理体系和应急能力现代化建设[1]。应急管理部成立后,应急管理组织体系初步形成,应急文化得到了新的发展契机。当前,我国正处于改革攻坚期,世界多极化、经济全球化深入发展,社会信息化、文化多样化持续推进,各种风险层出不穷,公共安全在美好生活需求中凸显出重要地位[2],全社会对应急的认知不断提高,公共安全需求日益高涨。但事实上,应急文化建设与人民群众对安全发展的迫切希望和不断发展的应急管理形势要求存在差距,人们对安全思想和危机意识的认识程度和主观努力程度也逐渐成为应急管理实践中有效防治风险的重要因素。我国早期的居安思危、防微杜渐等传统的预防文化在灾害应对中发挥了积极作用,但“宿命论”“命中注定”“人定胜天”等传统观念难以打破固有的思维和意识,导致公众的风险敏感度大大降低,侥幸心理和乐观心态使公众在重大突发事件发生时安全意识与风险意识不强,加之受教育程度的差异影响公众对外界危机和风险的感知、辨识能力,我国危机应对的难度也随之增大。

应急文化是在风险社会背景下孕育而形成的一种文化,应急文化和风险社会相辅相成,应急文化的建设与发展具有一定的必然性和紧迫性,应急文化影响着人们对于风险的理念认知和风险防范的实践行为。正如在突发公共卫生事件的防控中,“防”比“控”的意义更重大,增加“预防”成本就可减轻“控制”的压力[3]。安全和应急是常态与非常态下的两种形式,安全强调治“本”,重在“防”,明确以人民安全为根本保障,而应急重在治“标”,强调非常态下的应急和控制。

当前阶段,如何在深刻变化的时代中洞悉风险,赢得主动,实现“有急能应”“无急可应”的目标,将安全意识和应急意识提升到常态与非常态的螺旋上升形态,深刻理解安全与应急的辩证关系[4],构建“常态-安全”与“非常态-应急”的应急文化意义重大。

二、应急文化的研究进展

文化是“人的一切活动领域和社会存在领域中内在的、机理性的东西,是从深层制约和影响每一个体和各种社会活动的生存方式”[5]。“文化本质的核心是人类的自我意识,追求规避风险的文化,逐步确立合理的自我意识及风险意识,并内化为一种自我控制的行动。”[6]应急文化作为文化的重要组成部分,近些年逐渐受到各界关注。

国外应急文化的研究最先在日本、德国、美国、俄罗斯等国家的实践中形成和发展。国外对应急文化的研究相对较早且系统,先后从人类学、组织学、社会学、灾害管理学等多方面进行探索,主要集中在风险文化[7]、减灾文化[8]、灾害文化等[9]。美国、日本等发达国家通过对灾害等突发事件频发的内在原因分析与总结,逐渐关注应急管理领域柔性管理,以灾害文化为主的应急文化研究日渐成熟。斯科特·拉什(Scott Lash)将文化与风险有机结合并提出风险文化,认为“风险文化是对风险社会的自省与反思,在风险社会时代对社会成员的治理方式不是依靠技术手段、专业系统、法规条例这些客观性的程序,而是依靠高度自觉的风险文化意识”[10]。国外学者在注重应急文化基础内涵研究的同时也十分注重应急文化与实践相结合的应用型研究,通过大量实例的研究对应急管理文化建设和发展提供指导,先后提出灾害应急文化心理[11]、社区应急文化等[12]。

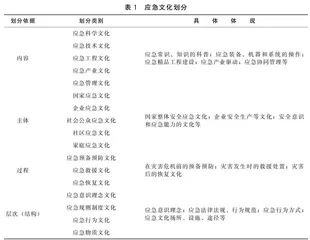

国内对应急文化的研究起步较晚,主要集中于应急管理部成立后应急文化的探讨,强调应急文化内涵[13],安全社区是应急文化建设重要抓手[14],应急文化体系建设等[15]。如陈安从应急的狭义和广义的角度提出关注与应急文化相关的行为活动中的价值标准和意识[16],韩传峰强调应急文化是一定区域突发事件与应急管理的相互作用在意识形态和行为规律方面的综合反映[17],罗云等强调应急文化建设既要借鉴安全文化建设的经验和成效也要吸取教训[18],李吴青认为应急文化指的是个人、组织及社会防范与应对突发事件过程中在物质、精神、制度和行为等维度所呈现出的存在样态、思维特征和行为方式[19]。除此之外,应急文化的构成也备受学者的关注。不同学者对应急文化范围的划分标准不同,如从灾害文化、安全文化、消防文化到应急科学文化、应急产业文化等(见表1)。

总体来看,既有的应急文化研究有两个方面的局限。一方面,国内应急文化研究刚刚起步,且多在应急管理层面展开探讨,理论体系与实践应用均处于初步探索阶段,尚未对应急文化定义、内涵、建设方向等形成普遍的共识,缺乏系统的理论成果。另一方面,对于应急文化的定义界定在“应急”范畴,强调在突发应对等过程中的文化建设,包括应急准备文化、应急救援文化等。然而在实践中,应急的内涵体现在两个方面,包含防患未然和处理紧急两种状态,强调坚持预防为主、防救结合,坚持常态减灾与非常态救灾的有机统一,注重灾后救助向灾前预防的转变,注重减少灾害损失向减轻灾害风险的转变。因此,本文侧重“安全”与“应急”在应急管理中的深层内涵,关注“安全”和“应急”之间的内在联系,进一步探讨安全理念与灾害防治理念有机结合下的应急文化建设。

三、应急文化的内涵蕴意

文化自信关乎我们国家和民族能否最大限度激发整体文化力量[20],推动中国道路的发展。应急文化是新时代中国特色社会主义文化的重要组成部分,面对应急管理新的环境、新的形势,需要在新的语境下寻求新的答案,聚焦中国特色社会主义先进文化,将应急文化打造为支撑应急管理事业发展的决定性“内因”,提升中国特色应急文化自信。应急文化是安全文化的子文化,是应急管理的重要组成部分。应急文化的研究则是以文化、风险文化内涵的解读为基础,形成应急文化的深刻内涵。一方面,强调安全,在对常态安全环境下的理念、意识、行为具体选择下形成及时的监测与准备、预警与预防。另一方面,强调在非常态下对风险危机的认识、应对和处置。本文认为应急文化是指在安全状态下以人民为中心,坚持生命至上、安全第一的理念所具有的意识、行为、制度规范的过程,风险社会和应急管理的非常态下以总体安全为核心,以防灾、减灾、救灾为目标,全社会在重大突发事件应对中形成的应急意识、应急理念、应急行为、应急保障与规范的总和。应急文化以总体国家安全的大安全格局、突发事件的现实威胁及公众安全的需求为基础,以安全发展理念与灾害防治理念有机统一为理论指导,将“应急”和“安全”的深刻内涵紧密相连。应急文化结构与各阶段的应急文化活动紧密相连,反映在应急文化意识理念、应急规范、应急行为、应急物质等各个方面(如图1所示)。

(一)应急精神

应急精神是应急文化的核心,深刻反映着社会公众对安全需要的行为表现和对危机的重视程度。精神层面的应急文化主要体现在观念、意识、思想、愿景与安全需要等方面。应急精神是人的意识、情感和观念的综合表现,是内心世界受外在环境刺激影响下的安全认识、风险感知、应急意识的综合体现。应急精神主要包括常态安全下的安全意识、安全理念、安全的远景与需求,非常态下的应急意识、风险意识、忧患意识、危机意识、保险意识、道德伦理、重大风险的识别等。应急精神的形成对总体安全的保障、灾害和突发事件的预防、应对和处置产生深刻的影响,更体现了国家和社会公众应急文化的价值导向。

(二)应急制度

应急制度是应急文化体系结构的中间层级,是体系结构的骨骼,是人类在安全环境与应急管理实践中形成的法律、制度、规范。只有当人们真正形成常规状态的安全理念和非常态下的风险意识、危机意识,才会逐渐形成以规则和制度为形式的应急文化。主要包括应急行为规范、应急法律、应急制度等。

(三)应急行为

应急行为是应急文化体系结构的外显层,是在应急文化意识理念形成后针对环境情况作出的具体行为,是应急文化结构的血肉。应急行为的主体是公民个体和组织的行为方式,也是应急文化形成过程中具体的培育行为和培养方式,其使得应急文化成为被感知、实施的具体存在。应急行为主要包括日常行为的选择、行为的塑造、行为的培养及演练等。

(四)应急物质

应急物质是应急精神文化、应急制度文化的物质条件和基础,是应急文化体系结构有效运行的重要保障,没有物质保障就难以将应急文化的建设变为现实。应急物质文化主要包括信息资源、技术、保障物资、文化设施,如应急灾害体验馆、灾害纪念馆、应急文化培育场所等。

四、双螺旋递升:应急文化双螺旋模型建构

双螺旋结构模型最初由沃森(J.D.Watson)与克里克(Francis Crick)于1953年提出,强调DNA结构由两条呈螺旋状缠绕的主链和位于螺旋内部两两对应的碱基对组成,两条主链互为因果,正反互补,形成协同递进的稳定结构[21]。随后双螺旋理论在生物学、医学、企业管理学等领域应用。沃森将双螺旋模型运用在医学领域,强调双螺旋的突出作用[22];Byron Smith提出项目管理和系统工程的双螺旋[23];Clyde Manwell运用双螺旋模型验证创造行为中的科学与神话[24];Balachandra R将该模型引入企业管理,指出技术创新周期与应用程序开发周期之间呈现出相互链接、系统化的双螺旋循环模式模型[25];Dobni从商业视角出发,构建了以员工认同和授权为双链的双螺旋模型[26]。2009年,吴伟伟将其引入我国并得出企业的技术管理与技术能力是以双螺旋形式相互耦合的研究结论[27]。随后,该结构在公共管理、企业管理、教育管理等领域被广泛运用。芮正云等探讨了融合线上与线下的双螺旋动态耦合的高校创客空间建设思路[28];蒋知义基于双螺旋结构,构建智慧图书馆馆员胜任力模型[29];李颖明等基于双螺旋理论深入分析了外循环体系和内循环体系下的智库项目研究和管理特征[30];徐莉等基于双螺旋结构阐释校长领导力在新时代的核心要义[31];潘教峰基于智库双螺旋法研究新时期我国区域创新环境评价[32]。鉴于已有研究,不难看出双螺旋结构模型在系统分析因素之间相互作用规律、推进事物有序发展以实现最终研究目标方面具有重要的理论价值。

应急文化体现“常态”与“非常态”的有机统一。安全的根本、精髓、重心是事前预防,强调安全的最终目标,即“无急可应”;应急的根本在于响应与处置,重在事后的应对,追求“有急能应”。应急文化体现了事物发展的两种状态,事前预防到事后应对的重心转变,防救结合的相互匹配,两者之间相互联系、相互促进、相互牵引。从当前实践来看,安全和应急的发展离不开环境,在突发事件和风险危机的不断“刺激-反应”下,文化从意识理念、制度规范、行为选择呈现螺旋上升的过程,符合DNA双螺旋模型的内在运行逻辑。该模型能够充分阐释应急文化中的安全要素与应急要素相互匹配,“安全链”与“应急链”通过突发事件的不断刺激与反应,加速彼此螺旋上升的速度。本文借鉴生物遗传学的双螺旋模型,以综合防灾减灾救灾为目标,深入剖析“应急”和“安全”不同状态下的文化功能、文化要素和应急文化的螺旋机理,基于DNA双螺旋结构模型来构建系统性、稳定性的应急文化,以期展现常态下“安全链”与非常态下“应急链”之间相互缠绕、协调推进的动态耦合过程,揭示应急文化中“安全”与“应急”要素相互耦合的发展规律。