腐败治理研究中的前沿问题与研究方法反思

作者: 杨丽天晴 肖汉宇 公婷

摘 要:控制腐败是提升国家治理能力现代化的重要内容,也是社会科学研究长期关注的话题。由于腐败现象所具有的极高隐蔽性和敏感性,以及为了深入探讨腐败治理研究中的重要前沿问题,如何运用有效的研究方法取得高质量的数据和成果是一个重大挑战。近年来,实验方法在腐败前沿问题的研究中得到广泛运用,但学界对该方法的特性和优缺点仍然缺乏全面和准确的认识。基于2000至2019年这20年间在SSCI期刊上发表的运用实验方法研究腐败的198篇论文的分析发现,同腐败研究的传统方法相比,实验方法可以为腐败研究提供可观察的数据,较清晰地展示因果机制,有助于更好地理解和分析腐败现象并协助制定反腐败策略。实验方法不仅适用于腐败研究,为探索腐败治理的前沿问题带来方法论上的启示,对关于国家治理的其他研究也有借鉴和参考意义。

关键词:国家治理;腐败治理研究;实验方法;因果机制;信度与效度

中图分类号:D262.6文献标识码:A 文章编号:1009-3176(2022)05-039-(13)

一、引言

腐败被称为“社会的癌症”,是国家治理面临的一个重大挑战。腐败又是一种特征复杂、形式多变、表现隐蔽的社会现象。它存在于人们生活中的各个角落,却难以追本溯源;它干扰和破坏政府管治的能力,而实际影响程度又难以准确测量。例如,腐败形成的原因是什么,它对经济发展有何影响,腐败与民主制度是否相关,如何有效控制腐败,等等。此外,近年来学者们也在关注一些前沿的话题。比如,转型社会的腐败表现形式及特征,腐败过程中的“集体行动”逻辑,市民社会的反腐败作用,腐败治理中的政商关系,全球化对腐败的影响,反腐败的成功要素,腐败与善治的关系等。在腐败研究的诸多方面,学者们基于不同的研究方法,各抒己见,看法不一。因此,如何以行之有效的方法研究腐败治理值得关注,其本身也构成了一个前沿话题。科学的研究方法,对于提高数据的可靠性,分析过程的说服力,研究结果的准确程度,以及治理研究的实用价值,都是至关重要的。本文以实验方法在腐败研究中的运用为例,对此予以说明。

实验方法在近十几年中逐渐在腐败研究中崭露头角,在方法论上为观察和分析腐败问题打开了新的视野,也为弥补腐败研究方法上长期存在的不足提供了机会。本文首先回顾腐败研究的主流研究方法以及这些方法存在的局限,然后分析实验方法在腐败治理前沿研究中的运用状况及其特征,以及实验方法相对于其他研究方式的优劣。本文旨在回答的问题是:以实验方法研究腐败的基本状况如何?腐败研究为什么要采用实验方法?与其他主流的腐败研究方法相比,实验方法有什么特点及优缺点?它为何能够成为腐败治理研究的一种前沿方法?对于这些问题的探讨,将有助于更有效地开展腐败治理研究,把握其基本特点和重要方法,并以此为出发点思考国家治理其他领域的前沿问题和研究方法。

二、腐败研究的主流方法与面临的困难

本文主要关注的是经验性研究;而非经验研究是规范性研究,并不涉及经验事实,因此不在本文的分析范围之内。经验研究一般分为定性和定量分析方法以及混合研究方法。总的来说,三种不同的方法使用的资料的性质有很大的差别。定性研究方法收集、分析非数字化的经验事实,数据多呈现出非结构化的特征。采用定性研究法的腐败研究一般采用访谈和观察法,或者是综合各种定性的非系统性的数据来回答研究问题。例如,有学者利用公开报道的案例分析媒体腐败的特征[1]。根据肖汉宇、公婷的统计结果,在上述所谈及的三种定性研究方法当中,访谈与观察法所占的比例(3%)远远低于后者非系统性的定性资料所占的比例(21%),凸显出腐败研究在资料收集上面临的挑战与困难[2]。案例分析的优势是可以深入分析特定情境下的腐败和反腐败问题,但案例分析的缺陷在于样本量少,尽管研究结论可以有较高的内部效度,但是外部效度却很容易受到质疑[3]。

近年来,定量方法在腐败研究中越来越占重要地位。目前,学者多数采用二手数据库来定量分析感兴趣的变量之间的相关性和因果关系。除此,也有部分学者通过自行设计和收集的一手问卷调查数据进行腐败研究[4-5]。同其他主流的社会科学学科类似,腐败研究中的定量方法普遍采用不同的回归方程来探讨变量之间的关系,例如OLS回归分析、多层次结构模型、多重差分模型,或者相对较为简单的相关性分析、因子分析等技术。毫无疑问,丰富的数字化数据使得这些统计技术能够在腐败研究中得以运用,并尽可能识别出变量之间可能存在的因果关系。但是,腐败研究中的定量分析普遍存在几个被忽略或者尚未解决的重要问题。第一,对腐败变量的测量是一个难题。虽然不少国际组织(如透明国际、世界银行等)已经尝试在国家层面测量腐败多年,并且在国际社会产生了较大的影响,但是,腐败毕竟会受到特定的社会、经济、政治、历史因素的影响。在对基于国家或地区层面的腐败的数据进行分析时,经常遇到的一个问题是,即使采用同样的问题来测量腐败水平,人们对同样的问题也可能有不同的理解。也就是说,数据之间的可比性令人质疑[6]。那么,基于这样的数据所得到的结论将会受到严重的挑战。虽然目前这方面的讨论众多,但是真正从方法上解决该问题的研究非常欠缺。这是定量数据本身存在的一个缺陷。

第二,定量研究的数据来源主要是二手数据库,例如国际透明的“腐败感知指数”,或者是研究者一手的问卷调查数据。这些数据主要集中于对腐败的认知和态度,本质上是主观数据,或者是自我报告的数据。当采用这些数据作为变量时,回归分析的结果被认为是有偏误的[7]。另外,值得注意的是,受到定量数据可获得性的限制,大部分定量研究的数据来源为单一的二手数据库。这不单是腐败研究的特有现象。在作为公共管理主流话题之一的公共服务动机的研究中,单一数据来源的问题同样严重[8]。这对因果关系的探讨带来一个很大的挑战,当数据来自同一个信息源,两个变量之间的系统方差很可能会存在高度的相关性,称为共同方法偏差(common-method bias)。从而导致采用这样的数据进行回归分析所得到的因果关系很可能会被夸大。

第三,随着统计分析技术的发展与运用,定量方法虽然可以相对容易地使用现成的数据较直观地分析出变量之间的相关系数(大小规模、方向、置信区间等),但是定量技术本身只是一项技术,无法从理论层面论证解释变量之间的因果机制。一般的定量研究虽然在做理论假设时会从普遍意义上提出几个可能影响的机制,但是定量分析一般通过回归方程的结果来判断最终的关系程度(系数大小及显著水平),进而间接地证实这些机制可能存在。而事实上,受到定量技术以及数据本身的限制,大部分研究并不能确认因果机制的存在。例如,最近一项研究探讨了互联网如何抑制腐败。在理论部分,作者提出几个可能的机制,包括互联网作为一项技术创新会带来经济增长进而抑制腐败,或者是互联网的使用作为一项技术改变会增进人力资源投资,抑制腐败,又或者互联网能够为民众提供更多的信息。但是作者也明确澄清,他们只是利用美国和全球的数据来检验互联网对腐败的抑制作用,他们并没有检验这些抑制效果是如何实现的。 ①

由于定量与定性方法本身的局限性,混合研究法应运而生,逐渐受到腐败研究者的青睐。②例如,定性比较分析法(qualitative comparative analysis)在腐败研究中得到了应用,它结合了定性和定量研究的特性,或者可以将定量的优势(例如,因果规模大小与置信度)与定性的优势(例如,对因果机制的探究)结合起来,以提升分析的准确性并增进腐败研究领域的知识积累[9]。Li等人使用混合研究法探讨中国的腐败治理问题,其中用到了词源分析、案例研究、感知测量、统计分析等方法[10]。Wang利用对官员的访谈以及两个原始问卷调查的混合研究法探讨法院的财政分配与腐败感知之间的关系;通过问卷调查数据检验财政拨款与人们的腐败感知之间可能存在的相关性,而对官员的访谈则进一步刻画了这种关系产生的原因[11]。因此,如果使用得当,混合研究法中的定量和定性分析能够相互补充和印证。但值得注意的是,混合研究法本身并没有完全突破传统的定量和定性方法,更多的是将两者组合起来,以期待更全面地回答相关的研究问题。另外,混合研究法在腐败研究中的普遍运用也受到各种限制,包括资料的可获得性,研究问题的特殊性及资源有限等等。

与国际文献中的腐败研究相比,国内的腐败研究在方法上仍然存在较大的差距。倪星和陈兆仓回顾了中国20世纪80年代至2009年的腐败与反腐败研究。他们发现,虽然发表的研究在质量上有所提升,但仍缺乏方法论意识和研究方法的科学运用[12]。数据库中的绝大部分文献都采用了非经验方法,占99.4%。采用经验方法的文献中仅有两篇采用了问卷调查方法,一篇采用了实地访谈方法。其他的经验调查方法则没有出现在腐败与反腐败研究中。据此,他们认为,研究文献的规范性程度亟待提升。在倪、陈文章发表至今的近十年中,情况有所改善。通过问卷调查和大数据所做的腐败研究增加不少。例如,李辉基于 7000 余个法院判决书文本大数据,分析比较了贪污和受贿两种典型腐败类型的地区、领域、行政级别等方面的差异[13]。但是,总体而言,国内的腐败研究较少使用量化分析,采取实验方法的几乎空白。

三、实验方法在腐败治理前沿研究中的应用

近年来,实验研究在国际社会科学研究中颇受青睐,发展很快[14]。实验研究可分为四类:自然实验、田野实验、问卷实验、实验室实验。这四种方法的主要区别在于研究人员对自变量控制的程度,四种分类之间呈递进关系,以实验室实验对自变量的控制最为严格。自然实验和田野实验都是在自然情境下进行的。所不同的是,自然实验在实验参与者的日常生活状态中进行,研究人员并不操控自变量,而是让自变量自然地对因变量产生影响。田野实验虽然也是在自然环境中进行的实验,但研究人员通过改变某个自变量来观察它对因变量的影响,在一定程度上含有人为干预因素。问卷实验尝试在问卷调查与实验方法之间寻求一个结合点,在问卷调查当中将干预的内容以假设的情景形式加入,并将样本随机地分成不同的实验组以接受不同的干预内容,从而观察不同的干预如何影响因变量。实验室实验,是在控制的环境下进行,研究人员通过改变某个自变量来观察它对其他因变量的影响。实验室实验能营造纯化的、封闭的实验环境,与其他实验方法相比,更能控制其他可能造成干扰的因素,因此所得结果的准确性较高[15]。究竟选择哪种实验干预方式,应根据不同的研究问题和具体研究条件来决定。

实验方法可以使一些主流研究方法无法胜任的研究话题受到重视,尤其是一些敏感议题和关于行为的研究[16]。对于腐败研究来说,实验方法或许能够带来研究内容与方法上的突破。首先,主流的腐败研究关注的一些话题(如腐败的成因和后果)并未能直接观察相关的行为。作为行为科学影响下形成的一种科学的研究方法,实验方法有助于探讨与行为密切相关的话题(包括个体、组织及社会行为等)。因此实验方法的引入能够使得腐败研究更直接地观察腐败行为或者反腐败行为。其次,从方法论的角度来看,实验方法的数据更多是采纳直接观察的客观数据,这突破了以定量方法研究腐败时以主观数据为主的状态。而且实验设计对外部环境要求以及对自变量和因变量的严格控制使得实验研究与主流的定量研究方法有极大的差别,这或许能够对腐败研究的因果推断带来新的贡献和知识积累。

为了说明实验方法运用于腐败治理研究的发展状况和基本特征,本文搜集了从2000年至2019年在SSCI期刊上发表的使用实验方法的所有涉及腐败治理的论文。之所以选择2000年作为起点,是由于通过在SSCI数据库的初步检索发现,2000年以前每年的相关文献只有1-2篇,而实验方法在腐败研究中的运用在2000年以后得到迅速发展,文章数量明显上升。

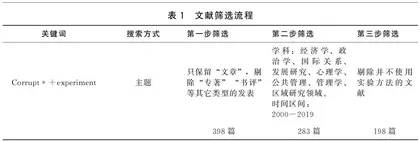

本文通过Web of Science完整下载了198篇使用实验方法的腐败研究文章,这些文章是在两大数据库Social Sciences Citation Index (SSCI)和Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) 中,以corrupt*+experiment为关键词,以“主题”搜索得来的。首先,本文将文献类型的范围限定为期刊文章。接着,根据本研究的主题,本文将学科限定为8个,包括经济学、政治学、国际关系、发展研究、心理学、公共管理、管理学、区域研究。再通过详细阅读每篇文章的摘要与浏览文章的内容以确定该文是否采用了实验研究方法。筛选流程如表1所示。