政治信任何以转化为政治认同

作者: 陶苞朵 张等文

摘 要:政治信任与政治认同息息相关,在政治态度层面呈现为由表入里的结构形态。通过分析2019年中国社会状况综合调查(CSS)问卷,运用多元回归模型,考察政府绩效、政治参与等变量对政治信任转化为政治认同的影响。研究结果表明:公民政治信任与政治认同并非简单的线性逻辑关系;政治信任与公民对中国共产党的认同和国家认同之间呈显著正相关,而与价值认同的关联度并不明显;政府绩效在公民政治信任向政治认同转化过程中发挥部分中介效应;政治参与不仅能够调节政治信任与政府绩效的关系,而且影响公民政治信任藉由政府绩效向政治认同转化的过程。党和政府应从夯实政治信任基石、提高治理绩效、扩大公民有序政治参与等方面推动公民政治信任更好转化为政治认同,从而为实现中华民族伟大复兴凝心聚力。

关键词:政治认同;政治信任;政府绩效;政治参与

中图分类号:D668文献标识码:A 文章编号:1009-3176(2022)05-052-(14)

一、问题的提出

政治认同与政治信任均属于政治态度范畴。政治认同是公民在政治生活中形成的一种对国家、政党、价值等的认可以及在情感和意识方面的归属感,是一种从个体到组织的纵向认同,体现为递进式的政治心理和行为统一过程[1]。“得民心者得天下”“民心所向,胜之所往”等政治经验反映出政治认同对于增强政治合法性、促进政治稳定具有重要作用。

政治信任与政治认同密切相关,主要指公民基于与政治体系的互动关系形成的认知、情感、评价、信念及相应行为选择[2]。从功能主义来看,信任是认同的基础,二者在一定程度上呈现为来源与归宿的关系[3],这种关系同样适用于政治领域,即公民政治信任是政治认同的基础,政治认同的核心是“对政治权力及其运行情况的信任以及对政治系统所倡导的政治价值的信仰”[4],政治信任与政治认同的紧密关系不言而明。

以往研究不仅关注到政治信任与政治认同的强关联度,而且揭示了政治信任与政治认同在政治态度层面呈现为由浅入深的结构关系[5],但是鲜见对以下问题的探讨:公民政治信任能否转化为政治认同?如果能,是如何转化的?政府绩效和政治参与在这一转化过程中能否发挥作用?如果能,分别发挥什么作用?为了解释这些问题,本文通过量化分析2019年中国社会状况综合调查(CSS)问卷数据,分别探究公民政治信任对政治认同及其不同维度——党的认同、国家认同、价值认同的影响,分析政府绩效、政治参与等变量在政治信任向政治认同转化过程中发挥怎样的作用,力图揭示公民政治信任转化为政治认同的具体路径,希冀为新时代党和政府厚植公民政治信任基础以及强化政治认同提供学理支撑和政策建议。

二、文献综述与研究假设

虽然政治信任是政治认同的重要来源,但是二者之间关系复杂,并非线性相关。政治信任不会自然而然地转化为政治认同,这一转化过程可能受到政府绩效、政治参与等多重变量的影响。

(一)政治信任与政治认同

政治信任与政治认同皆以公民为主体、以政治系统及其内部要素为客体,二者不能混为一谈,它们属于不同层次的政治态度。政治态度是公民对政治系统及其不同组成部分和系统中自我角色的态度[6],由政治认知、政治情感和政治动机组合而成。其中,政治动机决定政治态度的层次,动机倾向越明显,政治态度层次越深刻[7]。从政治态度的三个组成要素来看政治信任与政治认同,可以发现:政治信任是以政治认知为前提的政治情感倾向,政治信任水平高低与公民利益实现情况挂钩,这致使公民的行为动机具有不稳定性,所以政治信任是浅层次的政治态度;而政治认同是公民与政治权力发生关系时产生的一种心理现象[8],是公民内心深处对所属政治系统的依附感,具体表现为对政治体系的认可、信任和支持[9],并且具有很强的实践性[10]。政治认同是政治认知、政治情感和政治动机的有机结合,与政治信任相比,其隐藏的动机倾向更稳定,更有可能输出积极的政治行为,因此政治认同是深层次的政治态度。从构建时长来看,政治认同不容易被创造[11],培育政治认同是一个相对漫长、动态变化的过程,而政治信任更容易在较短时间内展现出明显的效果[12]。无论是政治态度层次深浅的区别,还是构建时间长短的差异,都说明同一问题:公民政治信任在时间发酵中具备转化为政治认同的可能性。

在承认政治信任可能转化为政治认同的基础上,紧接着需要探讨“政治信任可能转化为政治认同的哪些方面”这一问题。解构政治认同的圈层结构便成为回答这一问题的先决条件。从政治认同程度来看,它分为初级的本能认同、中级的情感认同和高级的自觉认同三个层次[13];从政治认同的指向对象来看,政治系统包括权威当局、制度典则和政治共同体[14],其中,权威当局指政府、政党等,制度典则包含价值、制度和权威结构等,政治共同体主要指国家、民族等。基于此,政治认同可以划分为政党认同、国家认同和价值认同等维度。公民对中国共产党的认同是当代中国政治认同的核心[15],因为“中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导,中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导”[16],中国共产党在国家建设与政治发展中发挥了巨大作用;国家认同是公民对国家发展道路、文化传统、制度建设、国际地位等方面的知悉、接受和认可[17],与政治认同形影相随,其在政治认同圈层结构中处于圆心位置[18];价值认同是公民在长期的社会交往过程中逐步形成的对某种价值观念或价值理想的认可、接纳并愿意共享的情感体验,主要体现为公民对社会主义核心价值观的认同[19]。

结合以上分析,公民政治信任存在向政治认同转化的可能性,具体可能转化为对中国共产党的认同、国家认同和价值认同,据此提出以下假设:

假设H1a:政治信任与政党认同存在显著的正相关性。

假设H1b:政治信任会对国家认同产生显著正向影响。

假设H1c:政治信任会对价值认同产生显著正向影响。

(二)政府绩效的中介效应

政府绩效通常指政府履行职能对经济社会等领域进行管理的效果,主要包括经济发展绩效、政治发展绩效、社会建设绩效、文化建设绩效和生态治理绩效等方面。现有研究表明,公民政治信任与其对政府绩效的评价存在相关性。李小勇和谢治菊通过实证调查发现,村民对政府的信任度与乡村治理绩效呈正相关,政府信任层级差异小的地区的政府绩效较好且分布比较均衡[20]。王宇明将政治信任作为公民社会信任结构中的一个维度,利用“中国社会综合调查”数据验证了公民政治信任会对其评价政府基础性绩效和发展性绩效产生显著的作用效力[21]。

此外,政府绩效与政治认同密切相关。蒙象飞认为,政绩基础(政治行为及其绩效)是政治认同的主要来源之一[22]。因为政府绩效与人民利益满足情况挂钩,利益实现是公民形成政治认同的心理基础[23]。只有当政府绩效显著、公民利益得到满足时,政治认同才更加牢固。龙太江和王邦佐在论述中国政治合法性基础时也持有类似观点,他们认为,“任何政治统治的稳固,都必须以民众的认同与支持为基础……这种认同……以被统治者对政权履行职能的效率、对公共利益的维护和民众个人利益的满足为基础”[24]。

综上可知,政府绩效可能是促进公民政治信任转化为政治认同的关键桥接。因为政治信任影响公民对政府绩效的评价,而政府绩效能够满足公民利益需求从而促使其形成利益认同,最终搭建出公民政治认同的逻辑起点[25]。本文据此提出以下假设:

假设H2:政府绩效是公民政治信任向政治认同转化的中介变量。

(三)政治参与的调节作用

公民政治参与是现代民主政治的重要环节,是“普通公民试图影响政府决策及其实施的各种行为”[26],即公民通过各种途径参与政治生活并对政治体系的构建、运作以及公共政策产生直接或间接影响的政治行为。为了解释政治参与在公民政治信任转化为政治认同过程中可能存在调节作用,需要厘清以下两个问题:一是政治参与能否对政府绩效产生影响;二是政治参与能否进一步影响政治认同。

至于第一个问题,郎友兴和喻冬琪给出肯定性解释,他们通过对温岭市做法进行实证分析来检验公民政治参与和政府绩效的关系,发现“公民的政治参与是政府提升政治效益,优化公共服务的强大动力”[27],因为政治参与能使公民的不同需求偏好在一定程度上得到满足,从而使公民对政府服务的满意度提升,而这种满意度恰巧以公民对政府绩效的高度评价呈现出来。郑建君利用6159份调查数据进行实证分析,结果证明“政治参与对公共服务满意度具有显著的正向影响”[28],而公共服务满意度是测量政府绩效的重要指标。上述研究成果在一定程度上揭示了公民政治参与和政府绩效的关联性。

至于第二个问题,学者们分别从心理学和政治实践视角进行分析,得出了类似的答案。依据心理学的观点,政治参与是政治心理的一种显性化表达形式,能够避免政治疏离感,提升政治归属感;公民只有积极参与政治生活、介入政治过程,才能形成政治认同[29]。从政治实践视角出发,政治认同是政治心理与政治行为的统一,而政治参与作为一种能够表达自身利益诉求、试图影响政府决策或政策执行的政治行为[30],是政治认同的构成要素之一。刘云虹认为,政治参与是“社会成员对政治体系进行政治认同的实践过程”[31],必然会对政治认同产生影响。结合上述分析,提出以下假设:

假设H3:政治参与不仅在政治信任和政府绩效的关系中具有调节作用,而且在政治信任通过政府绩效向政治认同的转化过程中也发挥出显著的调节作用。

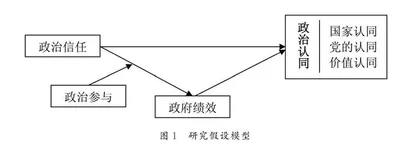

综上所述,本文的研究假设模型如图1所示。

三、数据来源与研究设计

(一)数据来源

本文采用中国社会状况综合调查(Chinese Social Survey,简称CSS)最新公布的2019年数据开展研究。CSS是一项调查区域覆盖全国31个省级行政单位的连续性抽样问卷调查,由中国社会科学院社会学研究所于2005年发起,目前已经完成了7轮调查。在剔除无效样本和缺失值的基础上,共获得9973份有效样本。

(二)变量选择与测量

除人口统计学变量外,本文重点考察的变量为政治认同、政治信任、政府绩效和政治参与等。

1.因变量——政治认同

政治认同分为公民对中国共产党的认同、国家认同和价值认同。在CSS2019调查问卷中,选取“G1-5您在多大程度上同意‘没有共产党,中国就会陷入混乱’的说法”作为公民对中国共产党的认同的测量题项;选取“G1-2我经常为国家取得的成就而感到自豪”和“G1-3如果有下辈子,我还是愿意做中国人”两个题项测量国家认同;选择“G7您认为一个好的社会应该包括下列哪些特征?富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善”测量价值认同。在这四项题目中,G1-2、G1-3和G1-5的编码相同,选项1表示“很同意”,2表示“比较同意”,3表示“不太同意”,4表示“很不同意”,而8表示“不好说”。为了更加合理地利用数据,结合公民评价相对谨慎的特点,借鉴王晓莹和罗教讲[32]、陈永进等人[33]的观点,将8“不好说”看作“一般”,并对这三个题项进行反向编码,使其符合李克特(Likert)五点计分的规则,重新编码后的1表示“很不同意”(由选项4转换),2表示“不太同意”(由选项3转换),3表示“一般”(由选项8“不好说”转换),4表示“比较同意”(由选项2转换),5表示“很同意”(由选项1转换),数字越大,代表公民对中国共产党的认同和国家认同程度越高。G7是一个多项选择题,受到问卷设置的影响,受访者至多只能选择五项,选择个数介于0—5之间。因此,本文将受访者选择个数与价值认同程度相联系,当受访者选择0或1个题项,表示其价值认同“很低”;当受访者选择2个题项,表示其价值认同“比较低”;当受访者选择3个题项,表示其价值认同“一般”;当受访者选择4个题项,表示其价值认同“比较高”;当受访者选择5个题项,表示其价值认同“很高”,对应编码为“1、2、3、4、5”。受访者选择个数越多,表明其对社会主义核心价值观的认同度越高。经过检验,重新编码后的G7数据符合正态分布(sig<0.001,非常显著)。