省际毗邻区跨域治理模式及其生成逻辑

作者: 曾明 沈德赛

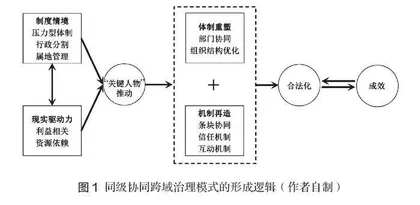

摘要:治理理论着重强调多元主体的平等性以及去中心化理念,但在治理实践中,却呈现出以主管部门“牵头”的“中心化”同级协同治理的显著特征。通过对苏皖边界联调案例的研究发现,苏皖省际毗邻区创新的“三跨”(跨地区、跨部门、跨行业)联合调解制度,构建起一种由跨域双方党委分别领导的领导小组负责“掌舵”,政府主管部门发挥“牵头”作用,相关职能部门以及其他主体积极“参与”的,针对跨域事务的“中心化”同级协同治理模式。从过程—结构整合路径来看,压力型体制、行政分割现状、属地管理制度,以及利益关联、资源相互依赖的治理情境,在“关键人物”的倡议下,推动了原有受条块、区划分割的行政结构进行体制重塑,实现调解机制的重新构建。历经合法化流程以及实际效果的检验,最终形成了独具中国特色的跨域治理模式,这无疑是新时代“枫桥经验”在跨域调解领域的创新性展现。

关键词:跨域治理;省际毗邻区;中心化治理;生成逻辑

一、问题的提出

省际毗邻区位于两省或多省边界接壤地带,由于受到各地方政府互不隶属的管理权限限制,在跨界社会治理进程中,常常缺乏统一的领导主体、协调机制以及合作解决问题的模式,群众的自治力量也未能得到充分发挥,致使边界基层事务难以得到妥善处理。

那么,面对跨域的社会治理事务,地方政府该如何进行调适,以适应这一复杂的治理情境呢?在压力型体制与属地管理责任制背景下,省际毗邻区跨行政地理单元的社会治理存在诸多问题。那么,现有的治理模式是怎样的?又是如何形成的呢?深入探究这一问题,总结出省际毗邻区跨域治理模式及其生成逻辑,对于完善中国社会治理理论体系、丰富新时代“枫桥经验”的研究,具有重要意义。

本文以苏皖边界联调治理实践为案例,深入开展研究。江苏省南京市六合区与安徽省天长市毗邻的苏皖边界地区,其社会矛盾纠纷跨省联调机制起始于1983年,是中国最早成立且延续至今的制度化省际毗邻区边界纠纷联合调解机制之一,在全国范围内产生了重要的示范效应,是极为典型的跨域治理案例,也是“新枫桥经验”在省际拓展应用的范例。2023年7—8月期间,作者多次前往南京市六合区司法局、南京钢铁集团、六合区冶山街道司法所,以及安徽省天长市冶山镇、新集镇司法所,通过与司法局领导、法学会领导、司法所所长、相关村委会联调员、网格员等进行深度访谈,并结合实地观察的方式开展实地调研。本文案例中的相关数据及资料均来源于此次调研。

二、省际毗邻区跨域治理生成的理论逻辑:一个分析框架

(一)文献综述

现有的跨域治理研究主要有三种路径。一是治理过程路径。合作发展模型指出,跨域合作治理是由协调、责任、执行、评价这四个要素构成的周期性复杂过程。与之不同,“先行—过程—结果”的模型则认为,组织间的资源匮乏与依赖性是组织间合作的主要动因,而过程阶段多维度之间的平衡促进了稳定合作,进而带来组织资源的增长与组织间伙伴关系的建立。二是治理结构路径。例如,网络治理模型认为合作治理由交换条件互动、结构嵌入性与社会机制三个维度构成。巧匠理论模型强调组织间协作能力的重要性,发展组织间协作能力需要搭建一个包含知识资本、执行网络、拥护群体等十要素的平台。三是过程—结构整合路径。如布莱森等人提出的针对一般事务治理的跨部门合作框架,该模型包含初始条件、过程、结构与治理、偶然性与约束、结果与责任五个维度。Simo和Bies提出了一个跨部门合作的突发事件跨域合作治理扩展模型,在布莱森等人的五维度基础上,增加了非正式部门介入的因素,强调非正式部门或行动者在合作过程中的重要作用。后来Ansell与Gash基于130多个案例的研究,提出合作治理一般模型,包含初始条件、制度设计、合作过程、领导者、结果五个维度,前四个维度决定了合作结果以及合作的可持续性。

国内文献中,朱春奎和申剑敏提出的ISGPO模型,包含初始条件、结构、治理、过程、结果五个维度。其中,初始条件包含总体环境、合作历史、直接推动者三项变量;结构包括战略目标、合作类型、合作规模、权力配置四项变量;治理维度包括行动者、责任、持续互动三项变量;过程维度包括达成共识、建立合法性等五项变量;结果维度包括直接影响、评估、持续性三项变量。戴胜利和云泽宇构建了跨流域水环境污染治理的“协力—网络”治理机制模型。周堂哲将府际协同作为跨域治理研究的核心问题,提出了一个基于政策循环和政策子系统的政府跨域治理协同分析模型。这一模式强调政府跨域事务治理政策的协同,当政策体系协同一致,并与治理事务本身协同时,政府跨域治理便能达到最佳状态。

综上,一个有效的跨域治理模式的生成应该符合以下条件。一是跨域治理的驱动因素,即为什么要跨域治理,推动跨域治理的制度环境与初始条件是什么;二是跨域治理的体制与机制,即为什么能跨域治理,它的结构与机制是什么;三是跨域治理的成效,即跨域治理是否有效。结合结构—过程整合路径,以布莱森等人的跨部门合作框架,以及朱春奎和申剑敏的跨域合作与治理的ISGPO模型为基础,本文构建了一个跨域治理模型的过程—路径整合分析框架。

(二)跨域治理生成的过程-路径整合分析框架

1.跨域治理模式形成的初始条件:治理情境

(1)压力型体制。理性选择制度主义认为,行动者在制度环境构建的激励机制作用下,会策略性地行动以实现利益最大化。命令—服从型的政府运行机制塑造了压力型体制的政治环境。其中物质化的多层次评价体系,尤其是“一把手负责制”与“一票否决制”是压力型体制的一大结构性要素。在强压力下,组织并不必然趋于保守,“文本—情境”的不适应便是强压力下组织创新的主要动机,地方政府为了应对以属地管理为基础的绩效考核,在激烈的同级政府竞争中脱颖而出,常常会主动进行政府创新。

(2)行政分割。行政管辖区域边界分明是行政权力划分的基本形态,它明确了一定范围地理区域内的行政管辖权归属,有利于明确管理责任。然而,这毕竟是一种人为的行政区域划分,会导致自然区域间的行政割裂。在行政管理区域化与条块职能分割的常规化治理结构中,即便对等的政府层级或职能部门具备便利的沟通渠道,不同隶属关系的基层政府若要正式合作共同处理跨域公共事务,双方都不得不向各自的上级部门汇报,再由上级部门向更上一层的政府部门汇报,最终由能够对双方实现同等有效约束的共同上级政府出面协调。当出现跨设区市甚至跨省的纠纷时,这一过程会更为复杂耗时。

(3)属地管理体制。属地管理是在以空间为标准划分的范围内,由管理者统揽和负责的管理制度。其核心在于让每个人都归属于其被管辖的地域,而任何跨地域的联系必须以管辖政府为中介才可能发生。属地管理具有责任明确、风险识别、应急响应快速的优点,它迫使地方政府对本辖区内的“人、事”负完全责任。但对于跨行政区域事务而言,属地管理会强化地方利益,凸显个体理性与集体理性的矛盾,造成公地悲剧。因此,上级政府由于同样面临属地化管理责任,其职能部门在向下转移责任的同时,也不得不与基层政府合作,共同应对属地责任制的压力。

2.跨域治理的现实驱动力

(1)利益相关。各协同治理主体间必须是利益相关方,拥有共同利益是最佳合作的基础。跨域治理不仅涉及跨行政区域的治理,还常常涉及跨行业、跨部门的协同治理问题。当企业与其他主体发生矛盾时,必然需要公权力部门介入;而在政府内部,由于职能分工或权力的科层分布不同,各部门在履行职能与行使权力时也需要其他部门配合。

(2)资源依赖。跨域事务有时不仅涉及跨行政区域,还经常涉及跨行业、跨部门的利益。各主体间均存在资源不足的情况,这就形成了相互间的资源需求。因行政隶属关系不同,政府部门间信息掌握不充分,沟通受阻,难以建立有效信任。并且,科层制组织处理非本行政管辖事务时,缺乏治理权威性。地方政府也不太可能跨域到邻近行政区域内实施治理行为。它们必须依靠当地政府或公共组织来处理跨域事务,形成相互间在行政职权、权威等资源上的依赖。

3.跨域治理生成的突变点:“关键人物”的推动

面对共同受益、结果又互为影响的公共事务,各方主体(毗邻区的地方政府、村委会、企业等)也会面临集体行动困境,使得共同行动,特别是协同治理变得比较困难。但跨域治理又必须拆除相互之间互不隶属的行政藩篱,打破条块分割的科层制窠臼,是对现有组织行动网络与结构的一次重塑。在这一过程中,“关键人物”起着重要的作用,其行为会增大政策建议被接受的可能性,促使某项媒体议程或公众议程迅速进入政策议程。尽管政策创新通常来源于体制内的主要决策者,但是基层行政官员并不仅仅是被动的政策执行者;相反,由于他们更为熟知公众诉求以及具体行政行为中的体制机制障碍,那些有创新意识的一线官员更容易成为推动政策创新的革新者。

4.跨域治理组织结构的变革:横向同级协同

主管部门“牵头”的横向同级协同。从系统论的角度来看,政府系统中的各个要素并非孤立存在,各要素之间存在着密切的协同关系。政府在网络化治理结构中起着主导作用,协调各主体间行动。但政府在科层治理中,实行的是自下而上的报告制度与自上而下的行政命令—管理监督机制。为提高效率、解决科层制组织中层级分明的弊端,需要建立起横向同级间的沟通,即搭建同级间的“法约尔天桥”。从治理效率与政府权限来看,县级政府具有完整的政府职能部门设置,又身处治理一线,在县级政府间搭建跨省的“法约尔天桥”最为合适。由于有时候跨域公共事务还需要其他职能部门的协助,其中主管该公共事务的职能部门通常起主导作用,来进行协调联络。

5.跨域治理机制的再造

属地管理强化了“块块”部门(即基层政府)的综合责任与治理压力,但是“条线”部门(即有着更高层级的某类具体公共事务处置权力与资源的部门)在处理跨域公共事务时仍发挥着重要作用。因此,基层政府在处理跨域公共事务时,还需依赖“条线”部门的支持与合作,需要有效的条块分工协同机制。

(1)信任机制。在跨域治理中,不同地区部门工作人员之间的信任是实现有效跨域治理的重要机制,同时,工作人员对组织的信任也至关重要。一般来说,建立伙伴间信任关系的关键取决于三大要素:可预测性、可依赖性和可持续性。面对跨域治理事务时,对方的合作与支持以及处理问题的公正性具有很强的可依赖性,这是各方合作的信任基础。同时,双方合作并非一次性或偶然性,各方共同利益的可持续性构成信任的可持续性,因此,组织网络的管理具有博弈的特征,且需要植根于信任的策略。其中,基于情感的信任机制与组织行为显著正相关。

(2)联合互动机制。联合行动是跨域治理机制中的核心要素。从概念来讲,跨域治理侧重描述在地理空间和行政区域内,政府治理主体围绕公共事务展开的合作,这是一个利益共融、寻求共识、协调合作的过程与状态。从整体性治理角度来看,需要通过重塑政府内部结构,整合跨域政府、企业、社会组织等各主体的力量,借助多主体的合作互动来有效应对跨域事务。

6.跨域治理模式的合法化

重塑后的同级协同跨域治理结构是对现有条块关系、机制及流程的再造,涉及相关主体权力、责任与人员的整合;而且跨域治理并不像突发事件应急处置,或媒体议程、公众议程向政策议程设置转变那样具有一次性、应急性特点,它更具常态化、长效性特征,需要维持政策与治理模式变革的稳定性。因此,跨域治理的体制重塑需要合法化。

7.跨域治理模式实施的成效

治理的有效性是检验跨域治理结构与机制变革的重要标准。跨域治理的核心目标是打破地理区域内的行政分割与科层制弊端,以及分散化决策结构,建立起主体间有效的沟通与协同机制,合作治理跨域公共事务,并取得良好成效。在持续有效的效果检验下,最终形成一种稳定的跨域治理模式。

以上过程,可以描绘成如图1所示的同级协同跨域治理模式的形成逻辑。

三、苏皖联调跨域治理模式介绍

(一)苏皖冶山地区省际联调概况

苏皖冶山地区以冶山铁矿为中心,周边长约35公里的省际边界线涉及相邻两省的两镇两街,面积约200平方公里,人口约20万。矿山权属归南京,然而煤矿开采作业不可避免会产生跨省的负外部性。此外,两地在农业水利、劳务交通、婚姻家庭、商贸往来等方面,长期存在着诸多跨省纠纷。

这些冲突与纠纷给两地的社会稳定带来了挑战,成为两地基层政府纠纷调解工作的重点。但由于受行政区隔以及基层政府本位主义思想的影响,矛盾化解工作困难重重。在这种背景下,1983年4月,六合县(今六合区)冶山镇司法干部率先倡议并获得当地党委、政府的支持,开始尝试建立联合调解机制。1986年7月,两省两县的上述四个乡镇及一个矿区,共同成立了苏皖冶山地区联合调解工作机构─“冶长联合调解委员会”,协同解决“三跨”(跨部门、跨地区、跨行业)纠纷,逐步形成了由县(区)政法委居中指挥、以司法局为牵头部门,政府职能部门、企业以及相关镇街职能部门、村委会人民调解员协同合作的跨域联合调解模式。