小农户和现代农业发展有机衔接的集体统筹机制

作者: 孙新华

摘要:实现小农户和现代农业发展的有机衔接是我国乡村振兴的关键议题。不同于既有研究主要聚焦于农民专业合作社和工商企业的组织作用,探讨村社集体的统筹机制发现,统筹规划机制、统筹管理机制和统筹衔接机制构成了集体统筹机制的主要内容,有效统筹了小农户产业发展中的规划布局、公共品的供给以及与外部组织的对接等关键公共环节,弥补了小农户的不足,从而有效促进了小农户和现代农业发展的有机衔接。统分结合双层经营体制、农村土地集体所有制和村民自治制度等在农村长期实行的制度构成了集体统筹机制得以实现的制度基础。因此,在小农户和现代农业发展的衔接过程中应该更加重视村社集体的作用。

关键词:小农户;现代农业;有效衔接;统分结合;集体统筹

中图分类号:C91 文献标识码:A 文章编号:1004-3160(2024)01-0051-13

一、问题的提出

正如习近平总书记所说,“‘大国小农’是我国的基本国情农情,小规模家庭经营是农业的本源性制度。人均一亩三分地,户均不过十亩田的小农生产方式,是我国农业发展需要长期面对的现实。”截至2021年年底,全国现有农业经营户27256.6万户,其中,经营耕地10亩以下的23227.7万户,占比85.2%;经营耕地10-30亩的2883.9万户,占比10.6%[1]。由此可见,在农业经营主体中小农户仍然占据绝对多数。正因如此,党的十九大报告提出“实现小农户和现代农业发展有机衔接”。受国家政策引领,小农户和现代农业发展有机衔接问题也成为了近年来学术讨论的热点话题。来自各个学科的学者围绕这一问题的主要概念、内部关系和衔接机制等方面展开了大量理论和实证研究。其中,衔接机制构成了小农户和现代农业发展有机衔接问题的核心议题。围绕衔接机制问题,现有研究主要提出了服务规模化和小农户组织化两大思路。

在服务规模化方面,既有研究普遍认为不同于土地流转型农业规模经营主要通过发展新型农业经营主体推动现代农业,在小农户基础上推动现代农业需要通过发展新型农业服务主体和模式实现服务带动型农业规模经营[2]。随着分工经济的发展,小农户主要从事农业生产管理工作,并将很多服务环节外包给新型农业服务主体。农业服务规模化不仅可以为小农户提供便利服务[3],而且可以产生服务规模经济[4]。实际上,各地已经在实践中探索出不少农业服务规模化模式,不少学者对其中的典型模式及其运作机制进行了深入探讨,如“土地托管”模式、“联耕联种”模式等[5]。但是,正如有学者所指出的,农业服务规模化得以实现的关键不在于规模化服务的提供,而在于服务对象的规模化。因为只要服务对象实现了规模化,服务主体和服务内容自然会以规模化的形式出现。然而,小农户自身的缺陷恰恰是“小而散”,需要通过组织化实现小农户的联合[6]。正是在这个意义上,服务规模化的前提是小农户的组织化。

关于小农户的组织化,既有研究集中研究了新型农业经营主体对小农户的带动组织作用[7]。因为既有研究积累的因素,农民专业合作社和工商企业仍是主要研究对象。尽管现实中的绝大部分合作社都是名不副实的假合作社[8],但是仍有很多学者坚信合作社是小农户和现代农业发展有机衔接的理想载体,在生产性服务、经营性服务和金融性服务等现代农业服务的提供中发挥了关键作用[9-10]。同样,“公司+农户”模式在现实中也存在着合约关系不稳定、交易关系不平等和适用范围非常有限等问题[11],但是也丝毫没有影响很多学者将其作为组织小农户的主要载体,并认为该模式能够有效提升小农户的组织、供应及议价能力,降低农产品销售的交易成本,缓解小农户与大市场对接的矛盾[12]。正是因为农民专业合作社和工商企业在长期实践中组织小农户的作用比较有限,不少学者对它们在小农户和现代农业发展有机衔接中发挥有效作用持有怀疑态度[13]。

尽管以上研究在衔接机制上存有一定分歧,但是也形成了基本共识,即服务规模化和小农户的组织化是衔接的主要方式,而且小农户的组织化处于更加基础的位置。只不过,在小农户组织化主体的探讨上现有研究仍然主要停留在对农民专业合作社和工商企业的研究,缺乏对村社集体作用及其机制的研究。实际上,作为我国传统的组织小农户的主要主体,村社集体在集体时期发挥了很大作用,在分田到户后形成的统分结合双层经营体制中也被赋予统筹小农户分散经营的作用,并在实践中较好地发挥了组织小农户的作用[14]。虽然已经有部分研究认识到了村社集体在小农户和现代农业发展有机衔接中的重要作用[15],甚至有少量研究结合典型案例进行了具体分析[16-17]。但是,整体来看对村社集体在小农户和现代农业发展有机衔接中的衔接机制仍然缺乏系统分析,对于集体统筹的制度基础缺乏深入分析。

鉴于此,本文基于多个典型案例系统探讨了村社集体在小农户和现代农业发展有机衔接中的统筹机制及其制度基础。为此,本文从以下三个方面展开分析。首先,结合当地实际探讨小农户在发展现代农业中的困境;其次,揭示村社集体在衔接中的统筹机制及其成效;最后,分析统筹机制发挥作用的制度基础。本文的经验材料主要来自于笔者对西部三县农业产业结构调整的调研。

二、农业产业结构调整中小农户发展的困境

农业产业结构调整构成我国农业供给侧结构性改革和农业现代化的重要内容。据黄宗智分析,我国的食品消费结构中粮食、肉食和果蔬占比正从原来的8:1:1型快速向4:3:3型转化。食品消费结构的转型为农业产业结构的调整提供了巨大空间,即由以大田作物生产为主,转向蔬菜、水果等经济作物生产和养殖业为主。农业产业结构的调整将为农民的充分就业、提高农民收入和农业现代化水平等提供新的机会[18]。只不过能否保障小农户充分参与农业产业结构调整并从中获益,而不是被排除在外或难以获益,则是需要思考的现实问题。

近年来,笔者先后在西部D县、H县和Q县调研了当地的农业产业结构调整的发展情况。三县均处于黄土高原与关中平原衔接地带,作为农业大县历来以种植小麦和玉米为主。为了推动农业产业兴旺,三县都积极推动了农业产业结构调整,并分别以冬枣、红提和苹果为主导发展产业。在三县农业产业结构调整过程中,小农户构成了农业产业结构调整的主要主体。作为一种新兴产业,特别是水果种植,农业生产的技术要求、资金投入、生产管理等方面都远远高于传统产业。当地小农户已经非常适应传统的大田作物种植,对于生产中的各个环节都非常熟悉甚至非常精通。但是面对陌生的水果种植,一方面对于发展前景和生产技术都不清楚,另一方面其中的很多环节也是一家一户的小农户不好办或办不好的公共事务。具体而言,发展产业的方向在农业产业结构调整中至关重要,接着在产业选定后会有各自内部或外部的公共事务需要处理。这些都是小农户无法独自解决,或者独自解决会面临种种困境的问题。

第一,产业发展的盲目性和分散性突出。面对各种作物,小农户难以判断哪种作物更加适合本地发展,也不清楚其发展前景,因此,他们在种植作物的选择上往往具有保守性和盲目性。当没看到新作物的稳定收益时,他们非常保守,往往倾向于维持现状;而当看到利益后,他们在选择上也是非常盲目,往往是看到什么作物赚钱就跟着种什么作物。正是因为发展的盲目性,小农户的产业结构调整更容易夭折,往往处于不断的“跟风调整”之中。小农户在产业发展上的盲目性同时还导致小农户的判断和选择又不完全一致,所以小农户在产业选择上差异较大,往往在同一个村庄甚至是相邻的地块会种植不同的作物,不同作物呈插花种植状态。小农户分散插花种植给田间管理、对接服务主体、品牌打造等都带来了极大不便。以田间管理为例,因为相邻地块种植作物不同,不同作物在灌溉、病虫害防治等方面都有不同要求,从而导致相互掣肘。

第二,公共品供给配套不足。经济作物不同于一般的粮食作物,在公共品供给上有更高要求。比如在农业技术上更加复杂,不同作物有相应的农业基础设施配套要求,很多经济作物还需要打造品牌等。小农户分散经营的状况为相应公共品的供给和配套增加了难度。正因为小农户采取分散经营模式,农业技术的正规推广和自发传播都更加难以实现,从而影响到小农户对新技术的采用。小农户分散经营使其无法在品种选择和技术要求等方面达成统一,从而无法形成自己的品牌。小农户的插花种植也使相应的农业基础设施难以配套。从案例村庄来看,水资源都不丰富,水利是制约经济作物种植的关键。为此,当地政府积极推广更加节水的滴灌模式,而且滴灌可以实现水肥一体化。但是滴灌设施的配套要求灌溉区域能够实现集中连片;然而小农户分散插花的种植结构根本无法满足集中连片的要求。因此,小农户或者受制于基础设施而无法调整种植结构,或者即使调整了种植结构也无法配套相应的基础设施。

第三,与外部组织对接困难。小农户在农业生产中普遍面临着与市场和政府等组织的对接问题。因为小农户的典型特点是小而散,这一特征决定了市场和政府组织与小农户对接的交易成本必然很高。因此,这些组织本能地倾向于与规模经营主体或者组织起来的小农户进行对接,分散小农户往往会被边缘化[19]。实际上,在经济作物的种植过程中,小农户需要与市场和政府等外部组织打交道的机会较之于粮食作物种植会更多,从而也就更加凸显了小农户与外部组织对接的困难。以销售为例,H县一个村庄只有8户农户种植红提,他们的销售问题非常明显。由于分散种植且产量较少,很难吸引到收购商到该村收购红提,他们不得不摘下来远距离运到其他村庄或乡镇销售,而且更容易受到收购商的压价和盘剥。类似的问题存在与市场打交道的各个环节。

总之,小农户的优势主要体现在生产管理环节,而由于分散小农户自身存在小而散的固有缺陷,所以他们在农业生产特别是农业产业结构调整的很多公共环节也存在着天然的缺陷。因此,仅仅靠分散的小农户独自进行农业产业结构调整很难取得成功,也很难实现与现代农业发展的有机衔接。

三、集体统筹的内在机制及其成效

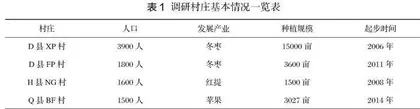

笔者在西部三县深入调研了四个农业产业结构调整比较成功的村庄,都是所在县典型的现代农业示范村。更为难得的是,四个村庄的主要经营主体不是通过土地流转形成的规模经营主体,而都是本村的小农户,因此,它们都是小农户和现代农业发展有机衔接的典型案例。四个村庄的具体情况见表1。

从表1四个村庄的农业产业结构调整过程来看,小农户与村社集体都进行了合理分工和密切合作。具体而言,小农户负责农业生产过程中的具体经营并自负盈亏,村社集体负责统筹一家一户不好办或办不好的公共事务。采用这种模式既有效发挥了小农户在农业生产中的积极性和优势,又发挥了村社集体统筹的优势,从而弥补了小农户在农业产业结构调整中的不足,真正实践了统分结合双层经营体制。虽然四个村庄也都由村干部牵头成立了专业种植合作社,但是合作社理事会与村委会基本是一班人马两块牌子,真正发挥作用的仍是村社集体。

集体统筹主要是村社集体在产前、产中和产后等一家一户无法完成的环节发挥组织优势,通过降低小农户内部以及与外部组织对接中的交易成本助推小农户与现代农业发展的有效衔接。在农业产业结构调整中,产业发展的规划布局、内部公共品的供给和与外部组织的衔接都构成了关键问题,同时这些也是一家一户的小农户无法解决的公共事务问题。村社集体在三个方面恰恰可以发挥统筹作用,具体机制包括统筹规划机制、统筹管理机制和统筹衔接机制。这三大机制正是村社集体在小农户和现代农业发展有机衔接中进行统筹的具体形式。

(一)统筹规划机制:产业发展的规划布局

农业产业结构调整过程中,有许多环节都需要统筹规划。唯有如此,才能克服小农户在产业发展中的盲目性和分散性。从四个村庄的情况来看,村社集体的统筹规划作用体现在农业产业结构调整和发展的全过程之中,其中在农业产业结构调整的起步阶段表现特别明显。下面主要从农业产业结构调整的主要环节来探讨村社集体的统筹规划机制。

正如上文所述,在小农户自发调整的过程中往往会出现盲目性和分散性。在农业产业结构调整的起步阶段,种什么、谁来种、在哪种都是非常关键的问题。因此在产业的选择、种植户的动员、种植区的建设等方面进行统一规划是农业产业结构调整得以成功的关键性因素。

首先,在产业的选择上,种植作物的确定经过了充分咨询、考察和讨论。小农户由于信息和能力等各方面的限制难以选择合适的作物并明确其发展前景,绝大多数农户选择种植作物品种受到个人偏好以及跟风等因素影响,具有很强的自发性、盲目性和随意性。确认适合当地发展的作物品种需要经过科学的考察与评估,而农户往往并不具备这种能力,需要政府科技人员以及村干部提供帮助,对自然条件,市场环境等各方面进行考察。比如H县NG村红提产业的发展萌芽于2007年,当时村民和村干部关注到邻村红提种植散户每亩地纯收益可达上万元,但是并不确定是否能作为长期发展的产业。通过政府邀请农业专家实地考察论证当地的气候和土壤,以及村干部四处考察红提种植和销售市场后再进行充分讨论,大部分人都觉得可行后才确定为产业发展方向。