农产品区域品牌发展中的小农户参与样态及其富民效应

作者: 赵祖远 周佩萱

摘要:农产品区域品牌建设是迈向乡村振兴,同步实现农业产业兴旺与农民生活富裕的重要举措,农产品区域品牌富民效应的发挥与小农户的参与方式密切相关。根据小农户在土地、劳动力和资本等要素的投入特征,将小农户在农产品区域品牌发展中的参与样态区分为专业化参与、兼业化参与以及非经营性参与。调研发现,小农户不同参与样态下,农产品区域品牌对小农户的直接经济效益、带动规模以及带动的可持续性等均呈现较大差异。为了更好实现农产品区域品牌的富民惠农效应,应拓展小农户参与机会、提升小农户参与能力、保障小农户参与利益,不断提升小农户在农产品区域品牌建设中的参与感、获得感。

关键词:农产品区域品牌;小农户;参与样态;产业富民

中图分类号:C91 文献标识码:A 文章编号:1004-3160(2024)01-0064-14

一、问题的提出

乡村振兴离不开产业振兴,产业振兴应以富民为目的。党的二十大报告将“发展农村特色产业,拓宽农民增收致富渠道”作为全面实现乡村振兴的重要举措。2023年2月,《国家乡村振兴局关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》提出,应“依托农业农村特色资源,因地制宜培育特色优势主导产业,健全并落实好联农带农机制”。为更好发挥农业产业的联农带农作用,全国许多地方十分注重对农业特色产业进行提质升级,以农产品区域品牌建设为抓手,打造农业特色产业的2.0版。农产品区域品牌一般以“地区+品类”的形式来命名,如洛川苹果、吐鲁番葡萄等,是对区域特色农产品的进一步优质化、品牌化,具有公共性、非排他性等特征,为不同经营主体所共用。

关于农产品区域品牌的富民惠农效应,学界主要从三方面展开研究。第一,在生产端,小农户能从农产品区域品牌的发展中获益。作为一种农业产业,农产品区域品牌发展为小农户带来的收益包括直接的农业经营收益、流转土地带来的资产性收益[1]以及通过提供就业岗位带来的工资性收益[2]。第二,在消费市场端,农产品区域品牌发展能带来更高的市场价值。相较于普通农产品,农产品区域品牌所拥有的品牌价值是一种无形资产,有着更好的市场抗风险能力[3]、市场竞争力,能更好带动小农户实现收入的稳定增长[4]。同时,农产品区域品牌的品牌价值意味着农产品的更高品质,这更容易取得消费者的认可、提升消费者的支付意愿[5]、建立稳定的消费群体[6],从而有利于小农户收入的提升;第三,在产业链端,农产品区域品牌能进一步拓展农业收益渠道、稳定发挥品牌效益。涉农企业、合作社、行业协会等主体的存在,能引领农业投资和农业产业融合,延长现代农业产业链、提升价值链和完善利益链[7],在推动三产融合中推动小农户从相关细分的产业分工中获益[8]。

综上可以发现,既有研究认为随着农业产业的进一步提质增效,农产品区域品牌能以多种形式为小农户带来更高、更稳定的经济收入,这对农业产业的可持续发展及其富民惠农效益的同步实现具有重要意义。但既有研究未能进一步区分不同小农户在农产品区域品牌发展中的参与样态与受益水平。结合实践调研发现,在农产品区域品牌的发展过程中,小农户并不能必然地从中受益,小农户在农产品区域品牌发展中的参与样态也是直接影响农产品区域品牌富民效应的重要因素,不同的参与样态下,小农户在农产品区域品牌发展中的受益程度呈现较大差异。鉴于此,本文从实地调研的三个案例出发,考察小农户在农产品区域品牌发展过程中的参与样态差异以及不同参与样态下农产品区域品牌的富民效应。

二、分析框架

“大国小农”一直是我国的基本国情,小农户在我国农业经营体系中依然占据重要地位。随着农业产业的不断发展,全国各地涌现出一大批以“一县一品”“一镇一品”“一村一品”为特征的农产品区域品牌,在其发展过程中,小农户在土地、劳动力、资本等要素的投入上存在差异,这些要素投入的差异形塑着小农户的参与样态,也使得农产品区域品牌富民效应的发挥不尽相同。

(一)小农户参与的三种样态

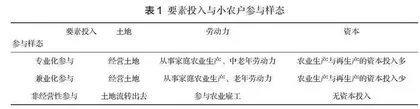

结合实地调研,本文从小农户在土地、劳动力、资本三大要素投入的角度出发,将小农户在农产品区域品牌建设中的参与样态划分为专业化参与、兼业化参与和非经营性参与三种类型(表1)。

小农户的专业化参与。从土地、劳动力和资本的角度看,本文认为在农业产业化、品牌化的发展背景下,小农户不仅能作为农业经营主体直接从事农业生产活动,并且小农户在农业生产中的劳动力和资本投入更为密集,不仅能充分调配家庭中的主要劳动力参与农业生产活动,而且会积极地对农业生产与再生产进行投资,推动农业生产技术、经营方式革新。

小农户的兼业化参与。与小农户的专业化参与不同,在农产品区域品牌的发展过程中,兼业化的小农户家庭虽然依然从事农业生产活动,但其劳动力的投入主要以老人、妇女等家庭次要劳动力为主,且对农业生产与再生产的生产资料投入相对较少,农业投入的动力不足,小农户在从事农业经营的同时也在进行非农生产活动[9]。

小农户的非经营性参与。所谓非经营性参与,是指小农户不是作为农业经营主体参与农产品区域品牌发展,小农户并无农业资本的投入,而是将土地流转出去获取土地租金以及以农业雇工的形式参与农产品区域品牌建设中。小农户的这种非经营性参与是基于不同要素投入特征下的广义性参与,构成农产品区域品牌产业链中的一环。

不同参与样态下,小农户在农产品区域品牌发展过程中的获益方式也不同。在专业化参与样态下,小农户的农业收益高于外出务工,经营农业是其家庭收入的主要来源。兼业化参与样态下,小农户家庭收入的主要来源是务工收入,务农为次要收入来源,虽然在农产品区域品牌发展过程中依然作为农业经营主体,但是农业生产并未在其家庭决策中居于首要位置。非经营性参与样态下的小农户虽然依然生活在农村,但是因为土地被统一流转给其他经营主体而无法直接从事农业生产,他们的参与样态从参与农业经营转变为参与农业雇工,其农业收益也从直接获得农业经营收益转变为通过流转土地获得资产性收益,以及从事农业雇工获得工资性收益。

(二)理解产业富民效应的三个维度

关于农业产业的富民效应,已有学者对此进行了关注。有研究认为产业富民应具体区分为物质富裕与精神富裕两个维度,[10]除了带来农民收入的增长外,还包括产业发展的空间溢出效应,[11]不仅是产业发展问题,也是产业发展中的利益分配问题[12]以及农民能力的提升问题。[13]在吸纳既有研究的基础上,本文认为产业富民的内涵属性应包括产业发展带来的直接经济效益、产业效益的覆盖范围以及产业效益的可持续性等三方面,这三方面的富民效益又可以具体区分为高、中、低三种程度。

在小农户的不同参与样态下,农产品区域品牌的富民效应能不同程度地发挥作用。本文先结合具体的农产品区域品牌发展的三个案例,从小农户在土地、劳动力、资本等三要素投入的角度呈现三地小农户的不同参与样态,进而比较小农户不同参与样态下农产品区域品牌的产业富民效益差异,最后结合实践经验从小农户的角度提出更好发挥农产品区域品牌富民效应的发展路径(图1)。

本文采取多案例比较的研究方法,田野资料来自笔者及所在团队在2022年对陕西Y村、陕西T村、甘肃S村等三个村庄各自为期20天的田野调研。三个村庄的共同特征是三地都在积极推动当地农业转型,在经历一定时期的发展探索后,均通过种植适合本地自然条件的经济作物而开发出本村庄的支柱性农业产业,三个村庄所在区域也均形成了具有当地特色的农产品区域品牌,具有一定的知名度和代表性。但三地农产品区域品牌的发展路径并不相同,在这过程中小农户的参与样态以及农产品区域品牌的富民效果也存在较大差异。

三、小农户的专业化参与

陕西Y村位于陕西省渭南市大荔县,村内共有田地4680亩,550户村民,2218人,该村有较早的经济作物种植历史,先后发展过苹果、桃子等种植业,后来以冬枣种植为主。2011年,农业部批准对“大荔冬枣”实施农产品地理标志登记保护,2019年入选中国农业品牌目录以及第四批全国名特优新农产品名录。在此期间Y村开始广泛种植冬枣,在当地冬枣种植业的发展过程中,小农户始终以专业化的样态参与其中,是冬枣产业品牌化发展的重要支撑力量。

(一)小农户专业化参与的表现

仝志辉等(2019)认为,小农户的专业化表明小农户从传统的自然经济状态转向了商品化、产业化的农业生产[14],他们能更充分地参与现代农业的产业分工,以市场为导向、专业从事某项农产品的生产,且这一农业生产活动带来的经济收益超过小农户家庭总收益的一半[15]。在陕西Y村冬枣品牌发展过程中,小农户的专业化参与表现为当地从事冬枣经营的小农户平均经营5~15亩规模不等的土地,小农户的家庭劳动力投入以中年夫妻和家里的老人共同经营为主,并且也有部分小农户家庭中的80后、90后青年选择返乡从事与冬枣产业相关的上下游行业,冬枣生产所需的生产资料与技术投入完全是以Y村小农户为主,且小农户会通过更为密集的资本投入来对冬枣生产进行提质升级。比如,每亩地温室大棚建设及其配套设施,包括钢架、塑料薄膜、棉被、温控设备、滴灌设施、农机等3~4万元的投资成本全部由小农户承担。

(二)专业化参与下的品牌高效惠农

在冬枣品牌的发展过程中,Y村小农户的专业化参与表明当地小农户的家庭资源、发展目标、劳动力的结构性配置与农产品区域品牌发展是高度契合的,小农户能够与冬枣品牌的发展深度联结在一起,在农产品区域品牌的经营过程中主动转型,适应其发展要求,并从中获取更高经济收益,农产品区域品牌的富民效益十分显著。

第一,小农户获得的直接经济效益较大。黄宗智(2006)认为,如果一个小农户家庭能够参与较高价值的专业性生产,并且能够在大市场面前适当维护自己的利益,就可以达到更高的收入[16]。作为冬枣经营主体,陕西Y村的小农户能够分享到冬枣品牌发展的主要利润,获得高于外出务工的经济收益。当地种植冬枣的小农户每年的平均家庭毛收入为10万~15万元,部分小农户冬枣经营的毛收入能达到20万元以上。笼统来讲,陕西Y村冬枣有两种种植模式:普通大棚和温室大棚,两种大棚均以Y村小农户投资、经营为主,两种大棚的经营比例约为1:1,且温室大棚的种植面积存在扩大趋势。前者对应的是冬枣的中低端市场,后者对应的是冬枣的中高端市场,通过对这两类市场的占据,小农户在冬枣价格市场中更具话语权。也就是说,Y村小农户不仅能直接参与冬枣生产经营,而且能分享到冬枣品牌发展中的主要利润,拥有较强市场议价能力,可以更好应对冬枣市场的行情波动,抵御市场风险。

第二,能较为充分地带动小农户。这主要表现为Y村参与冬枣经营的小农户规模较大,且小农户冬枣经营能力较强。从参与冬枣经营的小农户规模来看,Y村冬枣品牌的发展不仅充分带动当地小农户参与冬枣的直接生产经营,而且也充分带动了当地小农户参与进冬枣相关产业链之中。当前Y村的小农户几乎都在从事冬枣经营而放弃了传统的苹果、桃等经济作物种植,冬枣经营面积占据该村农业总面积的80%以上,不仅该村大部分小农户从事冬枣种植,且近些年不断有外出务工的中青年农民工返乡专门从事冬枣经营,或者参与进与冬枣相关的产业链当中,如从事搭建钢架、焊接、塑料棚销售等工作。部分返乡青年更是依托冬枣品牌发展电商,同时涉足冬枣的生产和销售,冬枣已然成为当地小农户家庭的首要生计选择。从小农户经营能力的提升来看,Y村小农户整体的冬枣生产经营能力较强。由于当地冬枣经营主要以小农户为主体,与冬枣经营相关的经验与技术依靠小农户自发探索、“偶然”发现得来。在村庄熟人社会之中,冬枣种植的经验与技术具有公共性质,村庄内部的公共交流机制和互惠机制降低了准入门槛,小农户之间的相互沟通能低门槛地分享,习得冬枣经营的经验技术,在相互学习交流中,Y村整体的小农户冬枣经营能力都能得到大幅提升,当地的农业转型也呈现出以社区为单位的区域整体性特征[17]。

第三,产业富民效益的可持续性强。陕西Y村冬枣产业对小农户带动可持续性强主要表现为小农户和冬枣产业发展是高度绑定在一起的,二者相互成就、相互提升。在当地冬枣品牌发展过程中,小农户专业化参与地位的确立不是依靠外来下乡资本、新型农业经营主体带动起来的,而是通过冬枣的品牌效应来诱导小农户家庭参与其中,充分发挥了小农户的主体性。如前文所述,陕西Y村的冬枣产业最初是在市场的刺激下,由当地小农户进行自发探索发展得来。在村庄范围内,这种小农户自发探索是一种集体化的行动,Y村大多数小农户通过相互交流经验技术,进行劳动力与资本的密集投入,有效克服了单个小农户分散经营的弱点,避免了搭便车行为,实现冬枣生产在村庄空间范围内的规模化、规范化。在这个过程中,现代化的农业生产要素进入小农户的生产过程,在各个环节将小农户与现代农业发展紧密联结在一起,[18]冬枣品牌也赋予了小农户家庭更多的农业发展机会与盈利空间,小农户走出了传统意义上“过密化”的生产困境,形成了“发展型小农家庭”[19]的新样态。