“数据的流动”:数字技术驱动城市韧性治理的理路探析

作者: 张勤 朱登轩

摘要:在数字化城市构建中,“技术赋能”作为理解数字时代下城市公共安全建设的技术分析框架,日益难以解释在实践应用中所涌现的新现象和新问题。聚焦电子数据的流动,有助于理解数字技术嵌入城市韧性建设的过程。基于“流动空间”理论框架,城市韧性数字化建设中的数据流动可以划分为三个层面:数据支撑层、应用平台层和数字空间层。这些层面的交叠与循环展示了数据流动的复杂性。在韧性城市建设过程中,多维数据流动不仅增强城市系统对各种风险的快速响应能力,也促进跨部门之间的紧密协作,并且深化治理体系的参与程度。此外,数据流动通过数字技术为城市韧性建设注入了新的活力,包括敏捷的透视能力、高效的协同整合能力以及深层次的参与能力,为城市的可持续发展和应对未来挑战提供支持。

关键词:电子数据;韧性城市;数据治理;数据流动

中图分类号:C93 文献标识码:A 文章编号:1004-3160(2024)02-0046-11

一、问题的提出

安全是民生之本,是发展之基。党的二十大报告首次以专章对“推进国家安全体系和能力现代化,坚决维护国家安全和社会稳定”做出重要部署。在社会主义初级阶段,发展不平衡不充分的矛盾依然突出。随着大量人口、资源和技术向城市快速聚集,现代城市,尤其是特大城市已然形成庞大、开放、复杂的巨系统[1]。城市的发展、转型和跃迁内嵌工业化、信息化、城镇化和现代化的多重逻辑,同时也面临空间挤压、经济失衡以及民生保障等多重压力,各类矛盾潜藏,因果复杂,彼此联动,并存在扩散成为整体性风险的可能[2]。面对跨界而复杂的城市风险,“韧性”概念被引入和使用,学者们将原本属于工程学的概念推广到“社会—生态—技术”领域[3],注重分析城市在应对风险冲击时所表现出的抵抗、吸收、适应、恢复能力[4]。

伴随数字技术在城市治理领域的快速迭代和深度嵌入,“打造宜居城市、韧性城市、智慧城市”[5]成为我国城市经济社会良性发展的必要保障。数字技术在信息联通、生成、感知、传输、储存和分析等处理能力方面具有显著优势[6],凭借其高创新性、强渗透性、广覆盖性成为推动城市安全发展的重要引擎。

学界关注数字技术在城市韧性建设中的应用实践,主要包括以下四个方面。一是对数字技术在城市韧性建设中所体现的多维协同能力的研究。数字技术具有简化、整合与协同的数字逻辑[7],其广泛应用有助于实现对城市治理体系“碎片化”现状的技术整合与流程再造,通过多跨协同的数字技术应用,搭建符合数字系统运作的工作机制,“自上而下”实现对条块关系的再梳理,厘清部门权责与工作流程,提升工作效能,强化“自下而上”的民情信息回馈,为基层治理单位赋权配责,创立自主、动态的行动空间[8],同时构建“内外联动”的政府—市场—社会多主体数字行动机制和复合治理平台[9],能够强化城市韧性治理复合体的一体化、数字化建设以及行动能力。二是关于数字技术对风险研判具有全息透视能力的研究。智能技术、设施以及平台对市域范围内的自然状态、生产环境、社会发展[10]等多领域开展数据汇集、关联与研判,进而穿透城市生产生活各领域,实现对城市社会事实的清晰测量[11]。三是对数字技术在城市韧性建设中的敏捷联动能力的研究。关注数字技术在市域范围内对“风险链”各环节的信息汇集、分析与研判[12],以及相应配套治理体系的协同运作[13]。四是对数字技术在城市韧性建设中的主体内生能力的研究,包括对城市风险研判的感知能力、处置能力[14],以及依靠数字技术形成的内生发展能力[15]。

“数字技术”赋能城市韧性建设的研究局限主要表现在以下三个方面。一是存在对“数字技术”界定不清晰的现象。技术是各类软件、硬件的综合集成,在结构上体现为不同层次,包括底层数据与算法、业务应用与平台、使用终端与硬件等多个方面[16]。有关“数字技术”的讨论实际上所使用的概念较为宽泛,“数字技术”在具体治理场景应用的讨论中,各项“技术”实际分布的维度不一,缺少能共同理解的标准话语。二是城市韧性建设需要面对复杂的风险环境,各种因素交织、关联,其级联效应与耦合效应往往将风险指向不确定的发展[17]。为此,“数字技术”对城市风险的预警、研判、分析以及赋能治理体系的效能研究不应停留在具体的功能场景与硬件设施的应用层面。同时,随着新技术的涌现、更新,对数字技术应用的新特点、新问题进行总结,需要超越“数字赋能”的讨论框架。三是“数字技术”作为政府治理的最新技术实践,虽已广泛嵌入当前国家安全治理体系当中,但是,“数字技术”不是构成城市韧性的核心资源,也不应是城市韧性建设的最终目标。防范与化解重大风险的最终指向是人们更好的生产生活环境,最终落脚点是市域经济社会秩序的良性发展。为此,本文尝试提出核心问题:数字技术何以赋能城市韧性建设?为诠释这个核心问题,需要讨论三个子问题:一是如何理解数字技术;二是数字技术如何应用于城市韧性建设当中;三是数字技术如何形塑城市韧性能力。

二、流动空间:数据跨层级流动的治理模型建构

(一)理论溯源:流动空间理论的意涵衍进

在信息社会快速发展背景下,人们之间的社会关系从原有的固定物理空间场域中被分离,而在不确定的时空范围内重构[18]。特定时空下的社会实践以二进制数据的形式被编码、分类、转化,进而在信息网络链路中快速地传输与交换。Harvey认为,对时间与空间分离的讨论不可脱离特定的社会物质实践[19]。Castells在此基础上结合数字技术的发展提出“流动空间”的概念,即“通过流动而运作的共享时间之社会实践的物质组织”[20]205。流动空间理论揭示出现代技术带来的社会结构的变迁与发展。在网络中,社会实践和物质组织被转换成为各类数据进而跨时空流动,人们的社会关系从特定的历史文化、社会、经济结构中抽离,在现代技术组成的网络中得到重构,并分布在跨时空而广域联系的不同核心与节点之中。整个社会伴随流动而建构,其中资本、信息、技术、组织都处于变动不居的状态,原本描述特定场景的时间则成为“无时间之时间”,在物质层面不断解构而重组,被赋予新的治理意义[20]566。

Castells将网络社会分为三个层次。一是由数字信息技术,如电子通信、电脑处理、广播系统所形成的电子交换回路。这是构成网络社会的物质基础,其中一切社会关系均被整编纳入网络之中,不存在独立的结构。虽然传统的地方性逻辑和意义依然存在,但实际上已经被纳入网络之中。二是由核心和节点组成的信息网络。其中,核心部分起到了界定社会各项功能的核心作用,节点部分则作为“交换者”“通信中心”起到了连接、整合网络的作用。三是由占据支配地位的管理精英所组成的各类信息组织,从而把握、引导空间的流动[20]510。“数据”则在三个维度即电子技术—现代数字技术维度、通信网络维度和社会组织维度之间循环流动。

黄璜指出了流动空间理论在电子技术维度和社会组织维度方面存在的不足。一是Castells对电子技术本身的概念定义模糊。对于技术人员而言,电子技术是具体的,如指令、算法和技术系统等;而对于非技术人员,电子技术是抽象的,是各项具体技术集成打包后所组成的应用系统,两者范畴不同。二是Castells未说明数据如何从信息网络中“流动”到社会组织维度,对数据引导网络社区化的不同社会组织和精英的行动过程未解释清楚。为此,黄璜将“数据流动”的结构划分为四层:一是代表二进制指令、算法和具体技术的数字机器层;二是以具体业务逻辑组成的应用系统层;三是基于应用网络所组成的数据网络层;四是线上与线下数据流动的信息空间[16]。“流动空间”理论一方面说明数据要素在信息网络中的流动结构,另一方面也说明数据要素以“流动”的形式对社会实践中社会资源和物质资源生产与配置的作用,这为观察数字技术的治理实践提供了切口。

需要指出的是,“流动空间”理论的范畴较为宏大,对其运用应进一步聚焦。首先“数据流动”所带来的结构变迁和治理变革应着眼于市域范围的讨论;其次,因数据在信息网络中传递所引起不同组织的行动要结合具体情景、话语而展开;最后,对数字技术范畴的讨论,虽然需要从专业技术人员与非专业技术人员的角度进行拆分,但不可简单地一分为二,将其割裂开来。

(二)模型凝练:跨层次数据流动的空间模型

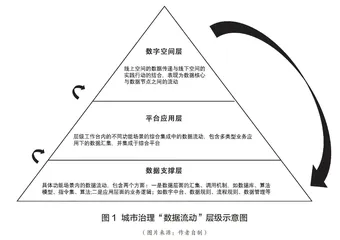

以数据为驱动力的数字技术,能够将关键治理要素进行识别、计量、统计、运算和分析,将城市空间中各领域的动向、态势做出刻画、展示,并根据算法模型智慧研判,为城市综合管理工作提供决策辅助。数字技术的应用,穿透了城市治理的层层迷雾,将人们各项行为实践转化为在线传递的数据流,反映出城市各项发展的信息、情报、知识,进而赋能人们的治理实践。从流动空间理论出发,本文提出“数据流动”的层级结构为数据支撑层、平台应用层和数字空间层(图1)。

1.数据支撑层

数据支撑层是构成网络空间的物质基础,反映出数字技术的基础数据流动,主要由微电子技术和数字应用组成。在微电子技术层面,主要通过指令、语言、符号等集成式数据编码调用各类机器。具体表现为以二进制代码数据在底层直接调用微电子机器、以汇编符号数据在中层系统性调用微电子机器,以及由较为接近自然语言和数学公式等复杂数据所构成的跨设备调用指令集。此阶段数字技术主要由程序开发人员所使用,其特点是指向微电子设备的交互技术,具有很强的专业性技术要求。数据的流动具有标准化的特征,围绕调用机器的硬件层面进行流动,不指向特定的业务逻辑[21]。在数字功能层面,主要是由特定业务逻辑的功能组成,一是因治理需要将所收集到的各类反映社会身份、财产、产品、行为和事务的信息转化为数字功能的基础数据[22]。二是通过特定的算法、代码和数据库进行“封装”,形成具有特定业务逻辑的功能应用。三是根据使用者的权限匹配不同的功能场景。在此阶段,数据的流动具有定向性,是根据特定治理场景的需要进而汇集来自社会实践和物质资源的各项数据。同时,数字技术的设计和使用由专业人员和非专业人员共同参与,专业人员掌握构建功能应用所需要的程序知识,而非专业人员则通过制定数据获取的范围、种类、限度,以及数字技术的应用安全规则、保障规则、监督规则等,两者共同实现对数字场景与功能的搭建与应用。

2.平台应用层

平台应用层是通过综合集成各项功能、场景和应用进而形成整合性数据的流动过程。一方面,就数字平台本身而言,如浙江省的“浙政钉”“浙里办”,上海市的“一网通办”等,均是依托标准化的数字技术搭建、集成各类功能场景,并广泛联系公众、企业、公务员和政府机构,构成对外提供优质政务服务、对内提供高效办公系统的新型数据流转处置中心[23]。数字平台层是数据流动的关键环节,通过多种功能、场景以及应用的“嫁接”,逐步汇集反映社会实践和物质组织的各项数据,进而在政府内部跨层级流动并面向社会提供各项服务。数字平台层的设计和使用同样也是由专业人员和非专业人员共同参与。另一方面,数字平台层也拓展了政府治理的能力。通过数据的集中流动与定向分派,各类纷繁复杂的实体空间(社会实践与物质组织)转换为可供分析和控制的抽象空间(数字平台)[24]。同时,根据特定业务逻辑所形成的数字算法能够实现对数据的清理、统计、计算,进而为决策提供辅助。并且,数字平台的用户是多元的,既包括政府内部人员,也面向市场、社会等多重主体。不同成员用户的参与,不但丰富了平台数据,强化数字技术对社会现实的穿透,加深对现实空间的了解,而且有助于构建扁平化的信息层级,强化政府治理能力与服务供给。

3.数字空间层

数字空间层是线上空间与线下空间凝结成为复合治理结构的过程。一方面,基于社会事实所形成的电子数据通过微电子机器、服务器、功能应用和数字平台而综合汇集,同时也会根据不同使用角色进行定向分派;另一方面,线下治理结构随着数字平台发展而不断进行调整,居民、企业与政府服务之间的连接从点对面的综合服务模式向点对点的精准服务模式转型[25]。其中,不同的功能、场景和应用形成数字网络层的数据核心,其使用者形成数据节点,通过数字化手段将线下空间的实践行动转化为线上空间流动的数据。同时,线上空间中的数字平台、数字应用、功能场景也能在一定程度上改变线下空间的组织结构,进而推动数据的贯通,实现线上空间和线下空间的双向整合,释放治理效能。