制造流动预期:城乡二元结构下乡村教师激励机制构建

作者: 杨华

摘要:县域教育面临城乡二元结构的诸多问题,其中一个重要问题是乡村教师有着强烈的向城区学校流动的需求。那么,要对乡村教师进行有效激励,除了要在政策和待遇上向乡村教师倾斜外,关键是要主动回应乡村教师的流动需求。县级教育部门通过制定规章制度,规范乡村教师向城区学校流动的方向、规模、速度、条件、规则和程序,形成乡村教师流动的制度预期。流动预期给予了乡村教师群体较大激励,使他们对未来有期待和盼头,从而在工作中努力增强流动的竞争力,营造了乡村教师积极向上的精神面貌。乡村教师有序流动没有破坏城乡教师的均衡结构和乡村学校合理的师资结构,反而给乡村学校增添了新鲜血液,激活了教师群体,促进了年轻教师成长,形成了相对良性的教育教学生态。

关键词:县域教育;乡村教师;激励机制;流动预期;乡校;村小

中图分类号:C91 文献标识码:A 文章编号:1004-3160(2024)04-0098-15

一、问题提出:政策和待遇倾斜为什么留不住乡村教师

党的十九大报告提出要“推动城乡义务教育一体化发展,高度重视农村义务教育”。教师是教育的第一人力资源,城乡义务教育一体化发展的关键是城乡义务教育教师资源一体化分布。但是,县域教育面临的一个重要问题是乡村教师的流动或流失严重[1]。这个问题不解决,城乡教育一体化战略很难落到实处。

为了确保乡村教师能够“下得去、留得住、教得好”,国家和地方政府大力推行县域义务教育基本、优质均衡政策,对农村教育的资源投入不断加大,给予农村学校、乡村教师大量的政策倾斜和政策扶持。2015年6月国务院办公厅印发《乡村教师支持计划(2015—2020年)》,2020年7月教育部等六部门出台了《关于加强新时代乡村教师队伍建设的意见》,2022年9月人力资源和社会保障部与教育部一起出台了《关于进一步完善中小学岗位设置管理的指导意见》,这些政策或指导意见都力求从工资待遇、生活补助、职称评聘、住房保障方面优待乡村教师。具体如给予乡村教师发放农村任教补贴、规定县域新入职教师须先到乡村学校任教、城镇教师职称评定须有农村支教经历、乡村教师职称评定取消计算机和论文限制、部分地区农村教师任教30年可直接晋升高级职称,等等。

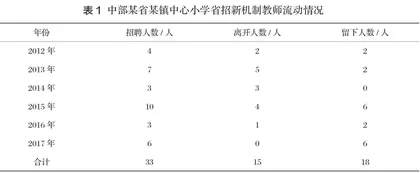

这一套组合拳下来,确实改善了乡村教师的生活待遇、工作环境、个人体验等,但并没有扭转乡村教师向县城或高阶城区流动流失的趋势,近年乡村教师流动流失速度还有所加快。多项社会调查数据显示,一些省份的特岗生或新机制教师流动率普遍高达30%以上,中部某省的新机制教师近五年的流失率是45.5%。当然,近年有一部分乡村教师流动是因为县城建设“教育新城”[2]或新建了中小学校而需要从乡村抽调大量教师予以填充。这个非正常流动本身也说明乡村教育有流动的需求和意愿。一份2016年对云南省10356位乡村教师的调查显示,78.2%的教师有流动或流失的意愿[3]。那么,政策和待遇不断向乡村教师、乡村学校倾斜,为什么还是留不住乡村教师?

对该问题的回答主要有以下归因思路。一是生源危机归因[4]。认为当前农村优质生源都跟着父母去城区择校就读了,留下来的生源多数是问题家庭、贫困家庭、留守家庭的小孩,或者小孩本身有身体或精神问题。对于这些学校的教师来说,管住这些学生生活、纪律比管他们的成绩更难,很容易让教师感到心累而丧失教育理想、教育激情。并且,多数农村学校逐渐小规模化,学生不成规模、没有梯度,无法提高学生的成绩和素质,教师在教育教学方面没有成就感和获得感。没有教育教学质量,教师也就没法出成绩,就需要到能够展示自己、出成绩的更高平台谋发展。二是工作环境归因。认为农村学校在硬件设施、教育资源跟城区学校相比存在较大差距。许多农村学校没有规范的操场、塑胶跑道、篮球场、足球场等;缺乏现代化多媒体教学设备、实验室、功能室等;教师继续教育如外出学习、听课、培训、观摩等机会少,因而业务能力难提高。许多农村学校还停留在传统的备课、改作业的办公条件上,老师上课没有扩音设备,全靠嗓子喊,容易落下咽炎等职业病。另外,农村社会凋敝、文化生活单调、家长文化素质相对较低等也是乡村教师要“逃离”或规避的工作环境。三是福利待遇归因。认为在农村学校工资、福利、待遇及其他隐性收益较城区学校低,如城区学校平台高,容易获得各类奖项,评上特级、正高职称的概率大;城区有偿一对一、一对多的家教机会多,额外收入渠道多;城区学校争资创收能力强,相应福利、补贴高,如食堂就餐福利;往返城区和乡村学校的通勤成本高;等等。这些都使得乡村教师的补贴、补助缺乏吸引力[5]。

以上归因思路与笔者在多地农村学校调查的事实相符合。但是,我们在一些乡镇学校、村小调查发现:学校生源有规模、有梯度,也有教学成绩;学校的硬件设备比城区学校还好,比如操场、校舍、功能室要新、面积要大;同等年限、职称条件下,乡村教师收入较城区教师每年多1万余元;乡镇学校到县市培训机会多,而城区学校教师多、竞争激烈,反而在该方面机会少;交通道路通畅,城乡通勤时间大为缩短……而乡村教师向城区流动却依然没有停止。这说明上述归因从个体角度来分析有其逻辑,但是总体来说,乡村教师向城区流动是不可阻挡的大趋势。在这个大趋势下,多数乡村教师有流动的意愿,而有流动能力又符合政策的则已经流动出去了。那么,既然乡村教师流动是社会趋势、潮流,我们就应该把它看作正常现象,而非不正常乃至变态现象。在此基础上,县域教师管理要顺势而为、转变思路,采取疏导畅通而不是围追堵截的方式,变过去稳定乡村教师队伍的政策为推动乡村教师有序流动的政策。

有序流动是指在城乡二元结构条件下,乡村教师有较强的流动预期,县级教育部门通过政策、制度、机制创新等规范引导乡村教师流动,使其流动既有利于乡村教育乃至整个县域教育发展,又对乡村教师队伍起到最大化的激励作用。有序流动及其制度预期,应该成为县域构建乡村教师管理制度和激励机制的经验基础和理论前提。下文将以湖南省几个县调研的教师流动个案为例,讨论城乡二元结构下乡村教师有效激励机制的构建。

二、城乡二元结构视域下乡村教师激励的一般理论

县域教育与地市、省城等高阶城区基础教育的相同点都是为党育人、为国育才,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。不同点是县域教育的主要对象是乡村的孩子们,实践中要面对城乡二元结构所带来的城乡教育不均衡问题,及与之相关的教育城镇化[6]、小规模学校、乡村教师流失、城区大校额大班额、教育新城等问题。其中,国家教育政策和县域教育政策关注比较多的是乡村教师流动或流失问题。相反,在高阶城区就不存在教师从乡村流向城市的问题,而只是城区不同学校之间的流动问题,该问题比较好解决,也不会影响学校教师结构。如果乡村教师大规模向县城流动,必然会带来乡村学校特别是村小、教学点教师的大面积流失,从而破坏这些学校(教学点)的教师结构和教育教学秩序。所以,稳定乡村教师就成为国家教育政策的重中之重。县域城乡义务教育基本均衡、优质均衡政策的一个重要方面就是城乡学校教师资源的均衡配置,包括师生比均衡、教师学历均衡、教师年龄(经验)均衡、教师职称结构均衡等。

在城乡二元结构背景下,乡村教师的流动很容易打破城乡教师资源的均衡配置,使城乡教师资源总是处在不均衡状态之中,城区学校集聚了越来越多的乡村最有经验、最有活力的教师,使得乡村学校教师结构愈发不合理;乡村教师心态不稳定,新进教师不是思考如何提高自己的业务能力和其他素质,而是挖空心思如何才能尽快流出;无法流出的乡村教师则早早地就躺平了,丧失了人民教师的初心使命和激情动力。乡村学校优秀教师流出,城区学校集聚优质教师,此消彼长,导致乡村学生流失更严重,反过来进一步推动乡村教师流出。所以无论教育部门出台何种稳定乡村教师政策、乡村教师队伍如何得到新补充,乡村教师都呈现出向城区学校或其他单位流失的无序状态,城乡教师资源配置都呈现出失衡状态。

在堵的思路下,绝对的均衡政策必然导致绝对的失衡状态。反之,在疏的思路下,教育部门充分认可乡村教师流动这个事实,并尊重每一名教师流动的意愿和权利,在合理的政策、制度、机制下就可以实现县域城乡教师资源配置的动态均衡。动态均衡不是非流动下的绝对均衡,而是通过规范流动促进有序流动,使教师资源配置可能在某个阶段、短期的不均衡,但是能够实现总体的、长期的均衡。推动乡村教师的有序流动,就是要在从不均衡到均衡这个过程中实现对未流动、正在流动和已流动的多数教师的最大化激励。

根据既有研究理论和调研经验,满足以下条件的教师流动才是有序流动。一是承认流动。接受城乡二元结构下乡村教师流动进城的事实,对流动进城的期待可以激发乡村教师巨大的热情、动力、积极性和创新创造的能力。二是规范流动。通过制度规范流动的条件和程序,使流动不受人情、关系、权力、金钱等影响而带来不公平、不公正现象,使乡村教师对流动进城变成一种稳定的、有长远预期的制度信任。三是控制流动。通过相关措施控制乡村教师向城区学校流动的速度和规模,使流动不至于破坏乡村学校的基本教育教学秩序和师资的年龄、经验等梯度结构。四是配套流动。有补给、培育乡村学校教师,以及补偿乡村学校、推动返城乡教师交流的相关配套措施,确保城乡学校教师资源的动态均衡。

根据激励的一般理论,对乡村教师的激励可以从两方面来分类:一是从激励矢量方面,可以将激励分为正向激励和负向激励。正向激励是激励主体对激励客体给予积极正面的激励,使客体获得正向反馈而强化原有的行为及其方向。比如校领导对教师的口头表扬、教育部门授予教师荣誉称号以及乡村教师有序流动,都属于正向激励的方式和类型。负向激励则是对激励客体的行为或行为方向、程度给予否定评价,驱使激励客体改变行为或行为的方向、程度。如学校领导批评、扣发绩效、纪律处分,以及依关系流动、不流动等,概属于负向激励。二是从激励强度方面,可以将激励分为强激励和弱激励。强激励是指对于激发客体按照或不按照原来行为(及其方向、程度)展开行动的强度较大,反之比较弱则是弱激励。流动进城对于乡村教师来说是强激励,而领导表扬、提高福利待遇、营造良好单位氛围是弱激励。将激励矢量和强度结合起来考量,乡村教师激励就有四种理想类型:正向强激励、正向弱激励、负向强激励和负向弱激励(表2)。

在县域城乡二元结构下,有序流动及其预期是对乡村教师的正向强激励。对于乡村教师来说,在评上中(小)教一级之前,职称晋升、自我成长、奖励荣耀是最主要的正向强激励;中(小)教一级评上之后,有序流动及其预期就成了对他们强度最大的正向激励,此时,诸如领导表扬、单位氛围、福利待遇等皆属于正向弱激励;等到流动成功之后,晋升高级职称就成了最大的正向强激励,但因为名额少、要求高、竞争激烈,多数教师没有此目标。

三、为什么进城可以成为乡村教师最核心的激励

乡村教师进城是最基本、最重要的社会流动,理应视为乡村教师发展的常态现象。教育部门应该将这类流动与乡村教师教育教学的能力、水平、业绩、发展等联系起来,使流动成为对乡村教师最核心、最重要的激励。因此,政策上对该类流动现象宜疏不宜堵,并有序开放流动空间、规范流动秩序。县域教师进城的流动之所以可以构成乡村教师最核心的激励方式,主要原因如下。

(一)城镇化是中国社会的基本价值取向

中国自近代以来学习西方进行工业化后,城镇化就开始同步进行,一些农民开始进城从事工业生产、成为产业工人,工作、生活、社会交往都与传统农民大相径庭。与此同时,中国社会也开始形成城乡对立的价值观念,那就是城镇是先进、发达、时尚、现代化的象征,城镇生活是高品位、高格调的生活;而农村被描述为“脏乱差”,农民是“愚贫弱私”的代表,从事农业生产则是低贱、下作、苦累而低人一等的行当,乡村生活是落后的、没有品位的。那么,自近代以来,文化价值方面就对乡村全方位否定,逃离农村、摆脱落后、建设现代化强国成为近现代中国主流价值取向。新中国成立后,尽管过去否定农村的价值取向得到了矫正,但无论是制度上主动构建还是社会发展自然形成的城乡二元结构,都在城乡之间横亘着一条巨大的鸿沟,农民跨过鸿沟进入城镇成为农村几代人的梦想和希望。