非理性投诉中公务人员的“应诉负担”

作者: 徐刚

摘要:通过构设“情境—制度—资源—能力”理论分析框架,对C街道办事处进行实证追踪分析,能找到基层公务人员“应诉负担”的现实表征、生成逻辑和政策启示。研究发现,基层公务人员“应诉负担”的现实表征为不间断的自证压力、难澄清的解释责任和高忧虑的心理负荷。基层公务人员“应诉负担”的生成逻辑,可阐释为在“强压力—弱张力”场景中,情境层面的角色期望和任务要求严格发起、制度层面的投诉约束与权益救济缺失导引、资源层面的行为识别和情感支持缺位推动以及能力层面的抗压意识薄弱与应对能力不足促成的循环递进过程。非理性投诉中基层公务人员“应诉负担”的实证分析可为改变基层治理主体的“重职权轻维权”现况提供政策启示。

关键词:应诉负担;非理性投诉;基层公务人员;强压力—弱张力

中图分类号:C93 文献标识码:A 文章编号:1004-3160(2024)05-093-11

一、问题的提出

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把解决形式主义突出问题和为基层减负结合起来,要求“让基层干部从繁文缛节、文山会海、迎来送往中解脱出来”[1]78,“要深化拓展基层减负工作,让减负成果更好惠及人民群众”[2]。在习近平总书记亲自部署下,系列重要论述指明了“深化整治形式主义为基层减负”方向,系列具体举措推动了基层减负工作不断走深走实。基层减负通常强调克服形式主义和官僚主义,重点减少发文开会、督察迎检、材料留痕等现实负担。然而,由于基层群众工作形势复杂,基层公务人员在与群众相互“牵涉”中其实也承受着因工作遭受误解乃至投诉带来的隐性负担。“非理性投诉”是群众主观认为在权益受到侵害的情况下向政府部门情绪化表达诉求的形式;它虽没达到诬告陷害的严重程度,但情绪化表达也可能会产生歪曲事实、主观臆造、捕风捉影等不良投诉。因而,基层公务人员可能还需抽出一些时间和精力应对这些“非理性投诉”,这也成为基层公务人员的一种负担。

关于基层工作中“非理性投诉”所致负担的研究,首先来源于对现有法律领域的关注,集中于行政机关出庭应诉中对恶意投诉压力的考察[3],认为行政机关负责人承担行政相对人的冲突和对抗情绪所带来的知识欠缺、信心下降、形象受损的“应诉”压力[4]。而在基层治理领域,面对非理性投诉,公务人员为规避问责风险,也不得不对投诉事件做出应对处理,被迫进行“办事留痕”的文档材料制造及无理诉求回应[5]。这种被迫“应诉”带来的时间精力损耗及物质精神压力,本质上是一种基层负担[6]。因而,立足于非理性投诉的具体场域,在“应诉”法律概念基础上可以借鉴行政负担的概念解释框架[7],将“应”视为应对接受;“诉”视为非理性投诉,并将其称之为 “应诉负担”。并且,在当前相关研究主要聚焦于基层负担是什么及为什么的基础上,可延展探究非理性投诉情境下基层“应诉负担”的现实表现及生成机制。

二、理论构设与个案选择

(一)理论构设

关于工作负担,Demerouti等曾提出“工作要求—工作资源”模型(JD-R理论模型),认为任何工作的特征都可被划分为工作要求和工作资源[8]。该理论强调工作要求和工作资源两个要素会对员工的职业心理及身体健康产生影响。在具体的非理性投诉情境下,由于强烈的工作要求冲击,工作资源必然是多方面相互交织的,受到结构性因素的影响。而关于结构性因素,安东尼·吉登斯特别关注行动者行动与社会结构之间的共同作用。其中,结构中的关键因素包括具有规范和指导行动者行动的正式制度和非正式制度等规则,以及对行动者产生控制的物质资源和非物质资源等。安东尼·吉登斯也强调行动者的行动,关注的因素为内驱行动流不断绵延往复的话语意识及实践能力[9]。

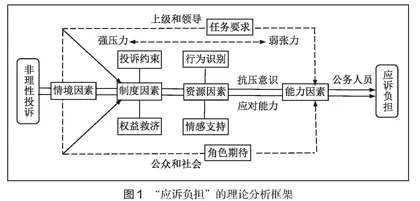

鉴于有必要从多个维度展开分析才能全面透视“应诉负担”根源,本文将以“工作要求—工作资源”理论和结构化理论为理论基础构设基层公务人员“应诉负担”理论分析框架。在非理性投诉情境下,基层公务人员面对工作要求上的强压力,如果相应的工作资源不能与之匹配,就会在“压力—张力”场景中,产生因投诉回应不到位的“应诉负担”。因而,在“应诉负担”生成上,在外在压力既定的情况下,应重点关注组织内在资源匹配和应对方面的张力水平,将工作资源范畴扩展为制度因素、资源因素和能力因素三个方面,由相互牵引维度分析内在组织支持层面的张力因素。由此,将分析视角由工作要求与工作资源的单一对应逻辑延伸到涵盖压力情境、制度支持、资源供给和能力应对的共同作用逻辑,形成强调环境、制度、组织及个体等强弱消长、相互推拉而导致非理性投诉情境下基层公务人员“应诉负担”生成的“情境—制度—资源—能力”分析框架。

关于基层公务人员“应诉负担”,首先考虑的是情境维度。基层公务人员的社会地位和环境关系往往决定了其行为逻辑,来自上级组织和社会公众的因素叠加是公务人员“应诉负担”形成的缘起条件。其次是制度维度。组织内部对非理性投诉的惩戒和救济规则是重要支持资源,其缺乏会成为公务人员“应诉负担”形成的导引要素。再次为资源维度。上级或同事给予的情感支持以及物质支持可以缓解基层公务人员的工作压力,情感和物质资源支持的缺少是公务人员“应诉负担”形成的推动力量。最后是能力维度。基层公务人员的自我调节和应对能力会影响其对负担的直接感知,压力调节能力不足是公务人员“应诉负担”形成的促成动力。基层公务人员“应诉负担”生成是连续递进的循环过程,会在外部情境和内部制度、资源、能力相互关系上因“强压力—弱张力”状态而充分显现。在非理性投诉情境下,基层公务人员会受到公众和社会对公务人员的角色期待和高要求的强外部压力;基层部门内部对非理性投诉事件的惩戒和救济规则、情感和物质支持等方面的能动回应和响应程度,会直接影响到事件能否有效解决;而基层公务人员个人认知、情绪管理和应对能力等方面则直接影响其感受到的压力程度(图1)。

图1 “应诉负担”的理论分析框架

(二)个案选择

本文选择A市B区C街道为研究对象。2022年,为深入开展基层社会治理,C街道办事处建立驻村(社区)工作组挂点包干工作机制,建立村(社区)驻点矛盾化解领导小组和“2+N”工作小组,负责全年调处化解矛盾纠纷事件。2022年9月至2023年7月,笔者对C街道办事处相关职能部门进行了追踪式实地调研和访谈。首先,笔者多次前往C街道不同职能部门、镇街进行调研,以便更好地了解基层公务人员与群众互动的实际状况。其次,笔者主要采用半结构化访谈方式,对C街道办事处相关职能部门、食品药品监督管理部门等15人进行了参与式观察和深度访谈。最后,笔者在权威媒体和官方公众号等平台收集了研究所需要的事实案例、法律法规和政策文件等资料,以提升研究的可信度和说服力。

三、非理性投诉下基层公务人员的“应诉负担”分析

尽管基层公务人员在行政执法过程中显现了较为充分的行政权力,但是面对“非理性投诉”时,有可能难以得到合理的权益保护,从而形成了“应诉负担”。

(一) C街道基层工作中的非理性投诉现象

调研发现,在公务人员行政执法或者政策宣传过程中,群众对于牵涉个人利益的事务可能会出现不理解、不配合情况。特别是在综合治理领域,矛盾纠纷事件相对较多,干群关系略显紧张,部分群众可能会采取激进的手段进行非理性投诉。“我们有时会遇到群众的不理解和不配合,他们会觉得你就是为我服务的,不合意就是在摆官架子。所以有时相互之间关系有些紧张。”(访谈来源:AY220913)

笔者在C街调研时发现,群众的非理性投诉内容多存在于执法过程或依法行政环节,涵盖执法、道德、法律等层面,有的是因坚持工作原则被诬告,有的是因敢抓敢管受质疑,有的是因正确履职被别有用心之人利用。依据群众非理性投诉目的,可将投诉内容分为三种典型事例(表1)。第一种是为了达成不合理目的的投诉,物业纠纷监管投诉事件就是例证。如行为人不以维护合法权益、依法维权为目的,而是盲目追求自身不合理诉求的满足。第二种是谋求私利目的的投诉,食品安全执法投诉事件为例证。如投诉人为逃避责任、规避处罚,会采取“告黑状”方式实现一己私利。第三种是打击报复目的的投诉,警务执法投诉事件则是例证。如个别投诉人带有较为偏激的情绪,可能会以非理性方式引起关注或施压。C街道办事处非理性投诉事件多呈现偶发性状态,起因多是执法和工作过程中群众一旦认为其合法权益受损,为了追求利益或索要补偿,有时会夸大事实,通过政府的投诉举报平台投诉执法人员的行政执法态度、方式或结果。同时,非理性投诉事件也存在阶段性状态,常发生在所辖村换届选举或干部考察期等关键时间节点,政见不一的反对者可能故意制造“黑料”,举报他人之前的行政执法行为。

表1 C街道办事处基层公务人员被非理性投诉事例

案例 投诉事件 投诉目的

物业纠纷监管投诉 某居民为达到更换物业的目的,通过12345平台投诉负责处理该事件的社区干部,投诉其与居委、开发商侵犯业主合法权益。同时,通过剪辑、拍照录音等方式将干部个人信息上传到微博、抖音等平台,大肆传播“某地干部欺压村民”“某地干部与开发商沆瀣一气”等不实信息 达成不合理目的

食品安全执法投诉 某居民投诉某品牌食用油标签不符合食品安全法,因未能达到赔偿索取的目的,将矛头指向执法人员,投诉其“漠视群众利益、办事不公,从中作梗”等不实内容,要求满足其所有赔偿诉求,否则就会继续投诉 谋求私利

警务执法投诉 派出所民警对越级上访当事人进行劝返,执法过程中上访人情绪激动拒不配合出示身份证核查身份,并质疑民警“你们只会花纳税人的钱不干正事”,事后拨打110投诉电话投诉该民警滥用职权、粗暴执法、殴打执法对象,希望严肃处理 打击报复

资料来源:根据在C街道办事处现场调研记录整理。

随着互联网的发展,因投诉渠道便捷且可隐去个人信息,一些人会采取较为偏激的方式通过微博、抖音等媒体平台发表不实言论或通过投诉以引起舆情,非理性投诉事件较之前有所增多。C街道办事处辖内的投诉举报案件,一般会由综合指挥中心接报并做进一步处理。相关部门在处理投诉时通常不会对该投诉进行是(否)非理性的定性,而是根据调查结果归结为“是”或“否”,即属实还是不属实。因而,对于不实检举控告,虽然根据区里相关澄清工作办法对一些上级反馈的线索查否后进行澄清,C街道办事处通常不会进行澄清正名。即使澄清正名,也多以对当事人口头澄清而非公开形式做出了结。由于对非理性投诉行为的性质没有事实认定,对非理性投诉的行为人也不存在惩戒措施,C街道的非理性投诉事件时有发生。

(二) 基层公务人员“应诉负担”的现实表征

1. 不间断的自证压力

在非理性投诉情形下,无论是信访还是纪委等部门,对投诉问题线索的核实调查是常规处置程序,涉及公务人员投诉的核查机制都是要求干部通过翔实的自我举证来证明自身不存在问题,而不是由投诉者提供相关证据。尽管当事人明知所投诉的问题不属实,可为了自证清白,可能要花很多时间制作汇报材料,回应上级要求。C街道办事处纪检监察部门以及相关职能部门对每一项投诉举报问题线索的核查都需要经过一系列复杂程序,按照内部规定流程去处理,具体过程包括受理、问题线索处置、初步核实、立案审查调查、审理等五个环节。即使经过核实后判定该投诉失实,也会导致被投诉人花费大量的时间和精力“自证清白”。所谓“造谣一张嘴,辟谣跑断腿”,一个有意或无意的非理性投诉可能给基层公务人员带来一定负担,为了还原事实不得不面对一些调查。尤其在互联网高速发展的加持下,投诉举报的门槛变低,基层公务人员被非理性投诉事由有可能被放大。“被投诉的那段时间,我不少精力用在写调查报告和整理证明材料上,手上本来有很多其他工作,然后被这么不实投诉,更不敢懈怠,怕解释不清什么的。”(访谈来源:AY220913)