生态农业的发展分歧及其消解机制

作者: 谷中原

摘要:消解化学农业造成的生态问题需推行生态农业经营模式。生态农业是同时产生生态效益和经济效益的农业经营模式。当今中国农业经营者与管理者在发展生态农业上存在较大分歧,严重制约着中国生态农业的健康发展。由此,以社会互动理论为研究框架,使用对立统一分析方法,建构农户和农业企业-地方政府良性互动分析模型,阐述消解我国生态农业经营者与管理者之间的发展分歧,以便促进生态农业高质量发展。

关键词:生态农业;发展分歧;行为分歧;路径分歧;生态效益

中图分类号:C93 文献标志码:A 文章编号:1004-3160(2023)02-0087-15

一、问题的提出

生态农业是农业经营主体根据物质循环再生原理,在农业生产过程中,使用生态系统工程方法和物质多层次利用技术,将农、林、牧、渔、加工等内部的相关产业组合起来,形成废物循环利用链条,促进经济效益与生态效益统一的农业经营模式[1]。生态农业是农业领域践行生态文明的重要举措。发展生态农业,对于贯彻习近平总书记生态文明思想,落实生态文明建设,按时实现碳达峰、碳中和目标[2],以及保障优质农产品和生态产品供给,建设美丽乡村,实现农民生活富裕,都具有突出的现实意义[3]。

生态农业是经过经营者精心设计、组装、调整生产结构而形成的农业废物循环利用系统,在中国有深厚的文化底蕴。早在春秋时期,《道德经》就提出“道法自然”生态思想;1149年,南宋陈旉《农书》就总结出“三才”生态农业法则。生态农业实践在中国有千余年传统。只是在20世纪中叶中国广大农民用化学肥料、化学农药替代有机肥、生物和物理灭虫方法进行农业生产之后,生态农业经营模式才逐步为化学农业经营模式所替代。化学农业经营模式是农户和农业企业在农业生产中使用化肥、化学杀虫剂、塑料薄膜、化学除草剂以及激素类、调节类催长剂进行催产增效的农业经营模式。这种经营模式,在中国历经半个多世纪的运行,造成严重的农业面源污染。据2020年6月10日国务院新闻办公室发布的《第二次全国污染源普查公报》可知,2017年,我国农业源化学需氧量、总氮、总磷排放量分别为1067.13万吨、141.49万吨、21.20万吨,地膜使用量141.93万吨,造成的土壤多年累积残留量118.48万吨[4]。化学农业不仅成为当今中国农业生态环境的重要污染源和制约我国农业生产生态化、有机化的最大障碍,而且还会造成农产品质量下降,影响国民身体健康,如化学杀虫剂残留通过大气、饮用水、农产品等介质,最终进入到人体,影响人体健康;施入土壤中的氮肥以氨盐的方式转变为硝酸盐,土壤中的硝酸盐通过食物链影响人体健康。这是政府和广大消费者不得不引起高度警觉的环境污染问题。

为了遏制化学农业破坏生态环境、损害农产品品质,树立提高农产品质量、确保食品安全、尊重自然、保护生态环境、促进可持续发展的农业经营目标[5],我国生态学家从20世纪80年代便开始探求环保型农业经营模式。1980年,叶谦吉在银川召开的首届中国农业生态经济学学术会上提交《生态农业--我国农业的一次绿色革命》的论文,首先呼吁大力发展生态农业。1987年,马世俊和李松华合作出版《中国的农业生态工程》,提出用生态工程原理发展生态农业经营模式。进入21世纪,学界要发展生态农业的呼声此起彼伏,情绪日益高涨,有韩东娥、李先萍[6](2001)、赵玉环[7](2001)、朱玉春等[8](2001)、林祥金[9](2003)、李凤升等[10](2004)、苏文波[11](2020)等学者,从遏制我国生态环境恶化、确保农产品质量安全、保障国民身体健康、迎接绿色壁垒挑战、增加农民收入、建设美丽乡村、优化生态农业产业结构等角度,要求将化学农业经营模式转变为生态农业经营模式,并提出了许多具有建设性价值的发展措施。而且,杨友才、刘正文[12](2008)、刘相谦[13](2010)、黄国勤[14](2014)、周茂春[15](2021)等学者,针对我国生态农业经营存在的传统技术多、缺乏科学性、科技含量不高、科技资源利用效率较低、技术组装不配套、缺乏科技人才等直接造成我国生态农业难以发展的经营性问题,提出了政府加强农业技术支持体系与科技生态示范工程建设、生态农业技术的集成与推广等应对措施。刘铁军[16](2006)等学者针对生态资源产权不明确、投资体制未形成、政府支持不够、生态保护与利益驱动机制不完善、管理制度和法律制度尚未建立、科技创新与推广制度不健全等直接造成我国生态农业面临发展困境的规制性问题,提出了加大生态资源产权制度、生态环境保护制度、生态农业投资体制、生态农业经营利益驱动体制、生态农业科技创新机制建设等应对措施。侯爱琴、刘乐承[17](2006)、刘纯彬、刘俊威[18](2010)等学者,针对我国生态农业经营存在的技术体系不完善、技术供给不足、技术服务水平低下、技术操作能力欠缺等技术问题,提出了建立多元投资与多元扶持体系、营造法治环境与利益共享机制、加大科研力度、强化科技创新及其成果转化、增加生态农业技术供给、推广生态农业适用技术、健全生态农业科技服务体系等发展性对策。丁茂叶[19](2021)等学者则针对生态农业经营主体缺乏新技术接纳能力、缺乏生态农业经营人才等经营能力问题,提出优化生态农业发展理念、提升生态农业生产能力、加大生态农业扶持和服务力度等应对策略。习近平总书记(2022)在《求是》杂志发文,针对我国“治理农业面源污染、改善农村生态环境还处在治存量、遏增量的关口”,明确指出“农业是个生态产业,农村是生态系统的重要一环” “2030年前实现碳排放达峰、2060年前实现碳中和,农业农村减排固碳,既是重要举措,也是潜力所在,这方面要做好科学测算,制定可行方案,采取有力措施。”[20]

本文认为治理农业面源污染,发展生态农业,不仅要针对因采用化学农业经营模式而出现的生态环保弊端和推行生态农业模式面临的现实困难施策,更重要的是要统一涉业主体的思想认识,形成统一的生态农业价值观,营造生态农业运行和发展的社会风尚和精神环境。发展生态农业的相关主体主要是政府、农村社区、农户、农业企业、农产品消费者、生态环保组织等。其中,政府是党和国家生态农业政策的执行者和生态农业经营的管理者,扮演着管理人角色,引导生态农业按照党和国家既定的路线、方略发展;农户和农业企业是生态农业的生产者或经营者,扮演着经济人角色,追求生态农业产量和产值,看重经营利润和收益;城乡居民是生态农业产品的消费者,扮演着消费者角色,看重生态农业产品的物美价廉;农村社区是生态农业的生产基地和经营区域、生态环保组织是生态农业的倡导者,两者都扮演着社会人角色,追求生态利益的共享与生态福利的最大化、生态价值观念的普及、生态环保规范的践行、生态利益关系的和谐和生态利益共同体的巩固。发展生态农业的确需要全社会的高度重视,需要政府、社区、农业企业、农户、农产品消费者、生态环保组织等主体的多方配合,尤其需要政府建立发展生态农业的实用的管理体制,引导广大农户和农业企业遵循物质循环再生原理,使用生态系统工程方法和物质多层次利用技术开展生态农业生产。

从所发挥的关键作用来看,政府尤其是地方政府、农户、农业企业是推动生态农业发展的关键力量。从地方政府、农户、农业企业的角色追求来看,在发展生态农业问题上,农业管理者-政府与农业经营者-农户和农业企业在许多方面都处于对立状态。从当今生态农业现状判断,政府高度重视生态农业发展,要求实施生态农业经营模式,而农户和农业企业依然维持化学农业经营模式,一直在以“钱”为经营目标。可见,高质量地推动生态农业发展,关键在于消除政府与农户、政府与农业企业的根本分歧,形成协同的生态农业发展格局。如李凤升等[10](2004)就认为农民要有发展生态农业的积极性和主动性;政府应实施生态农业发展的保障、激励、补偿政策;蔡军[21](2011)也认为政府和农户都应承担生态农业发展责任,具体来说,政府应承担建设基础设施、管理生产环境、建立生态农业法规、提供资金支持的责任;农户不仅应承诺不使用化学品进行生产,而且要践行生态农业经营模式,学习和采用先进生产技术从事生态农业生产;刘永亮、徐晓宗[22](2015)呼吁地方政府和农业经营者采取协同行动发展生态农业;牟秀花[23](2022)也认为发展生态农业既需要农民积极参与也需要政府在资金、人才、技术等方面给予大力扶持和引导。

从属性上判断,这些学者对生态农业发展问题提出的治理措施,属于管理思维,倡导的是经营能力提升路径。从践行生态农业经营模式来看,实施严格的生产监管措施,不断提高生态农业的生产能力和经营能力,是必要的。但这些主张都没有把握生态农业发展问题的本质,提出的应对策略与根治生态农业发展问题的实效之间还存在一定差距。一是中国建立市场经济体制近30年,农业生产已进入市场经济模式。中国农民也是经济人,也具有一定的经济理性,他们经营农业也符合经济人假设。农户和农业企业只有追求经济利益并有赢利,才能将生态农业生意维持下去、才有可能把生态农业做大做强。只有实现农户和农业企业对经营生态农业的赢利预期,他们才会乐意从事生态农业经营。如果不能满足他们对生态农业的赢利预期,也难以保证他们不放弃经营生态农业的打算。二是供给经营技术、完善发展规制,甚或两者结合,都属于生态效益管理思维,都缺乏市场激励机制,难以保证农业经营者获得较高的经济效益与增强农户和农业企业从事生态农业经营的积极性。三是农户和农业企业才是发展生态农业的主要力量,政府不可能代替他们从事生态农业经营。况且,政府供给生产技术、经营规制、鼓励政策,都是外因条件,这些条件只能通过农户和农业企业这两个内因发挥作用。如果农户和农业企业不从事生态农业经营,政府供给的生产技术、经营规制、鼓励政策不可能产生实际作用。因此,政府想发展生态农业,关键还是要激发农户和农业企业从事生态农业经营的积极性。四是发展生态农业,政府、农户、农业企业都应承担应有的责任,都应共同努力,不可走平行轨道,各行其是,应该加强互动和配合,形成生态农业的发展合力。经营技术不好、经营能力有所欠缺与管理措施不到位、帮扶和引导不得力,其实都不是当今中国发展生态农业的根本分歧所在,也不是政府与农户和农业企业加强合作的根本缘由。

显然,从政府与农户、政府与农业企业,或者从生态农业管理者和生态农业经营者的内质上,寻找中国生态农业难以发展的根源,才是正确的探求方向。只有克服生态农业管理思维和经营能力提升路径之不足,并设法改变从经营技术和管理措施两个维度探寻生态农业发展方略的做法,才有可能获得生态农业得到高质量发展的正解。基于这种思考,本文将按照生态农业的基本要求和经营原则,判明当今中国生态农业的关键主体在发展生态农业上的根本分歧,探究形成生态农业发展合力的内在机理,建构促进生态农业发展的长效机制。

二、生态农业的发展分歧

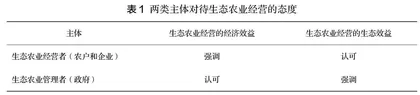

生态农业属于多功能农业范畴,是应产生经济效益和生态效益的农业经营模式。农户和农业企业想通过经营生态农业生意,获得比化学农业经营模式更高的经济收入,实现经济效益和经济利益最大化。而政府管理生态农业,是为了追求生态效益,消除化学农业经营模式造成的生态环境污染,改善生态环境现状,实现生态利益和生态福利最大化。这就是生态农业经营者和生态农业管理者在发展生态农业策略上的根本分歧。两者的分歧集中表现在经营行为和发展路径上。

(一)发展生态农业的行为分歧

生态农业经营者,是农户或农业企业,他们以经济人秉性追求经济效益和经济利益最大化;生态农业管理者是基层政府,基层政府以管理者身份追求生态利益和生态福利最大化。正是因为这两类主体的不同身份和不同的角色追求,才导致政府与农户和农业企业在发展生态农业上的行为分歧。

农户和农业企业决意从事生态农业生产,完全基于自身对生态农业能够产生可观的经济收入或经济效益的预判。所以,发展生态农业的农户和农业企业会以经济效益、经济利益最大化为经营目标。首先,他们会控制原材料成本、生产成本、销售成本;然后,会采取提高劳动效率、采用新技术增加产量。继而通过创立品牌、扩大销售渠道、创新产品等策略增加销量。最后,投资获利较大的生态农业项目,避开产生正外部性和生态福利最大化的生态农业项目。政府之所以要管理生态农业,看中的是生态农业的生态效益和为国民带来的生态福利。政府会根据国民的生活保障需求、国家的生态安全要求和生态文明建设政策,引导生态农业朝着满足国民生态产品(富氧空气、洁净饮水、安全食品)消费需要和国家生态安全以及生态文明方向发展。因此,政府会通过制定优惠措施、营造激励机制,引导农户和农业企业投资具有较大生态效益的生态农业项目;并在出现市场失灵的情况下,直接投资具有较大生态效益的生态农业项目;还会建立生态价值补偿机制,引导农户和农业企业发展生态效益较好和生态价值较大的生态农业项目。

农户和农业企业是生态农业的经营主体,追求经营的经济效益和经济收入,具有个体理性的特征;政府是生态农业的管理主体,追求生态福利的实现,具有国家理性的特征。两类主体在发展生态农业决策上追求各自的行为目标,充满个体理性和国家理性的行为分歧。发展生态农业的这两类主体,不仅对待生态农业的态度不同,而且在发展生态农业过程中的行为也不同,其行为分歧可通过他们对生态农业的态度表现出来。其具体内容见表1。